届出のない夫婦、準婚とは?

調査や法律を知りたい

先生、『準婚』ってよく聞くんですけど、結婚と何が違うんですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、結婚は役所に届出を出して法律上の夫婦になること。準婚は、届出は出していないけれど、一緒に住んでいて、周りの人から夫婦として見られている状態のことです。法律上の婚姻関係にはないけれど、社会的には法律上の婚姻と同視することができる関係にある状態です。内縁と同義です。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、一緒に住んでいれば準婚になるんですか?

調査・法律研究家

いや、それだけではありません。単に一緒に住んでいるだけではダメで、夫婦として生活の実態があり、周囲も夫婦と認めていることが必要です。例えば、相手に生活費を渡していたり、親戚付き合いをしていたりなどが判断基準になります。また、内縁関係を解消した場合は、財産分与を請求できる場合があります。つまり、結婚と同じように責任が生じるということです。

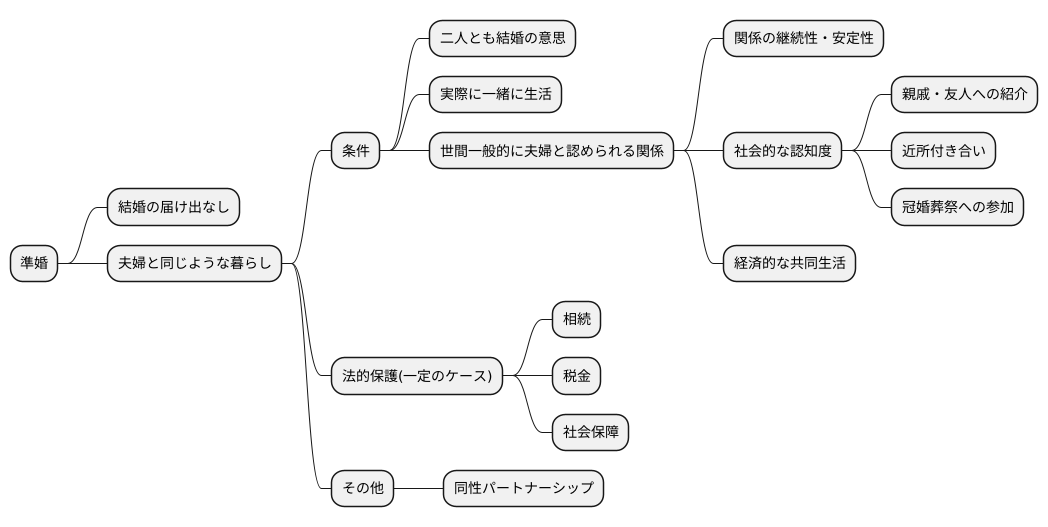

準婚とは。

いわゆる“じゅんこん”について。じゅんこんとは、役所に婚姻届を出していないので法律上の夫婦ではありませんが、世間一般では夫婦と同じように見なされる関係のことです。内縁と同じ意味です。

はじめに

人生における大きな節目、それは結婚でしょう。愛し合う二人が、永遠の愛を誓い、共に人生を歩むと約束する儀式です。多くの人は婚姻届を役所に提出することで、法的に夫婦として認められる関係になります。しかし、様々な事情から、届出を出さないまま、夫婦と同じように生活を共にしている人たちもいます。このような関係を「準婚」もしくは「内縁」と呼びます。法的な夫婦とは異なり、婚姻届を出していないため、法律上の夫婦としての権利や義務は発生しません。しかし、長年に渡り生活を共にし、社会的に夫婦と認められる状態にあれば、一定の権利が認められる場合もあります。

では、どのような場合に準婚関係が成立するのでしょうか?重要なのは、二人の間に夫婦としての意思があること、そして実際に夫婦と同様の生活を送っていることです。同棲しているだけでは準婚とは認められません。例えば、家計を共にしたり、家事や育児を分担したり、近所の人々に夫婦として振る舞ったりするなど、客観的に見て夫婦と判断できる事実が必要です。また、当事者双方が、将来正式に結婚する意思を持っているかどうかも、準婚を判断する上での重要な要素となります。

準婚関係は、法的な婚姻とは異なるため、相続や税金、社会保障など、様々な面で法的な夫婦とは異なる扱いを受けます。例えば、相手に万が一のことがあった場合、法定相続人としての権利は発生しません。また、配偶者控除などの税制上の優遇措置も受けることができません。

近年、多様な生き方が認められるようになり、結婚の形も変化しています。準婚という選択をする人々も少なくありません。しかし、準婚には法的な保障が十分でないことを理解しておく必要があります。将来、予想外のトラブルに直面しないために、準婚という関係を選ぶ際には、お互いの権利や義務、将来設計についてしっかりと話し合い、理解しておくことが大切です。今回の解説が、結婚について、そして人生設計について考える一助となれば幸いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 婚姻届を提出しないが、夫婦と同様の生活を送る関係。別名「内縁」。 |

| 成立要件 |

|

| 法的権利・義務 | 法的な夫婦としての権利や義務は発生しない。ただし、長年の共同生活と社会的に夫婦と認められる状態があれば、一定の権利が認められる場合もある。 |

| 法的な扱い | 相続、税金、社会保障などで法的な夫婦とは異なる扱い。法定相続人としての権利や配偶者控除などは適用されない。 |

| 注意点 | 法的な保障が十分でないため、権利、義務、将来設計について十分に話し合い、理解しておくことが重要。 |

準婚の定義

結婚の届け出はしていないものの、夫婦と同じように暮らしている状態のことを、準婚といいます。まるで夫婦のように生活を共にしている、という意味です。ただ、一緒に暮らしているだけでは準婚とは認められません。いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、二人とも結婚する意思を持っていることが大切です。どちらか一方だけが結婚を望んでいる状態では、準婚とはいえません。さらに、実際に一緒に生活していることも必要です。離れて暮らしていては、夫婦としての生活は成り立ちません。そして、世間一般的に見て、夫婦と認められる関係であることも重要です。単なるルームシェアや恋人同士の同棲とは違います。

ただの同棲と準婚の違いは、関係の継続性や安定性、そして社会的な認知度にあります。例えば、親戚や友人に紹介し合っていたり、近所の人たちと夫婦として付き合っていたり、冠婚葬祭に二人で参加するなど、周囲の人々が二人を夫婦と認識しているかどうかが判断材料となります。どれくらいの期間、同棲しているかも重要です。数か月程度の同棲では、継続性や安定性を認めるのは難しいでしょう。長期間に渡り、安定した関係を築いていることが必要です。また、経済的に共同生活を送っている、つまり家賃や生活費を出し合っていることも、準婚と判断される上での重要な要素となります。

法的な結婚とは違いますが、準婚の場合でも、一定の法的保護が認められる場合もあります。例えば、内縁関係にあることを証明できれば、相続や税金、社会保障などにおいて、法律上の夫婦に近い扱いを受ける可能性があります。ただし、これは個々の状況によって判断が異なるため、専門家に相談することが重要です。また、近年では、同性同士の事実婚についても議論が進んでいます。法律上の結婚は認められていないものの、自治体によってはパートナーシップ制度を設け、一定の権利を保障する動きが出てきています。このように、準婚をめぐる状況は変化しつつあり、今後の動向に注目していく必要があります。

法律婚との違い

婚姻届を提出するかどうかで変わる「法律婚」と「事実婚(準婚)」の違いは、おもに法的な保護の範囲にあります。法律婚の場合、夫婦として守られる権利や果たすべき義務が法律によってはっきりと決められていますが、事実婚は婚姻届を出していないため、これらの権利や義務が一部制限されます。

例えば、財産を相続する権利を見てみましょう。法律婚では、配偶者は一定の割合で財産を相続できます。しかし、事実婚の場合、自動的に相続人とは認められません。遺言書を作成しておくなど、別途対策が必要です。また、共有財産を分ける際も、法律婚であれば財産分与請求ができますが、事実婚の場合、共有財産の割合について当事者間で合意がなければ、スムーズな分割は難しいでしょう。

年金や健康保険などの社会保障制度についても違いがあります。法律婚では、被扶養者として配偶者の健康保険に加入できますが、事実婚では原則として認められていません。国民健康保険などに加入する必要があります。また、配偶者が亡くなった場合に受け取れる遺族年金も、法律婚の場合には受給資格がありますが、事実婚では受給できません。

子どもが生まれた場合の認知についても大きな違いがあります。法律婚では、生まれた子どもは自動的に夫の子どもと認められます。しかし、事実婚の場合、父親が子どもを認知する手続きが必要です。認知の手続きが済んでいないと、子どもは父親の相続人とは認められませんし、父親の戸籍にも入りません。

このように法律婚と事実婚では、法的な保護の範囲に大きな違いがあります。どちらの形を選ぶかは、将来設計や価値観によって異なります。それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、自分たちに合った選択をすることが大切です。

| 項目 | 法律婚 | 事実婚 |

|---|---|---|

| 法的地位 | 法律で認められた夫婦 | 婚姻届未提出のため、法的な夫婦ではない |

| 相続 | 一定割合の相続権あり | 相続権なし(遺言書が必要) |

| 共有財産 | 財産分与請求が可能 | 当事者間の合意が必要 |

| 社会保障 | 被扶養者として配偶者の健康保険に加入可能、遺族年金受給資格あり | 原則として配偶者の健康保険に加入不可、遺族年金受給資格なし |

| 子どもの認知 | 自動的に夫の子どもと認められる | 認知手続きが必要 |

準婚のメリットとデメリット

婚姻届を出すことなく夫婦とほぼ同じ生活を送ることを選ぶ「準婚」。手軽に始められる反面、法的な裏付けがないために様々な問題が生じる可能性も秘めています。ここでは、準婚を選ぶ上での利点と欠点について詳しく見ていきましょう。

まず、利点としては、役所に婚姻届を出す必要がないという点が挙げられます。結婚に伴う様々な手続きや、親族への挨拶などを省略したいと考える人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。また、関係を解消する際も、離婚のような複雑な手続きは不要です。話し合いによって円満に解決できれば、比較的簡単に別れることができます。

しかし、法的な保護が十分に受けられないという大きな欠点も存在します。例えば、どちらかが亡くなった場合、法定相続人としての権利は認められません。遺言書がない限り、遺産を受け取ることは難しいでしょう。また、財産分与についても、法律婚と同様に請求することはできません。長年連れ添っていても、別れる際に築き上げてきた財産を公平に分けることが難しい場合があります。

さらに、社会保障制度においても、法律婚の夫婦と同等の権利は認められません。健康保険の被扶養者になることや、年金を受け取ることなどが難しい場合があり、生活設計において不利になる可能性があります。加えて、社会的な認知度が低いことも問題です。法律婚と比べて偏見や差別を受ける可能性があり、周囲の理解を得られない場合もあるでしょう。

準婚という選択は、当事者にとって大きな決断です。周囲の意見に流されることなく、自分たちの状況や将来設計、そして価値観をしっかりと見極め、慎重に判断することが大切です。それぞれの利点と欠点を理解し、起こりうる問題を事前に想定しておくことで、将来的なトラブルを避けることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 注意点 |

|

準婚を選ぶ理由

人々が婚姻届を出さずに一緒に暮らす、いわゆる準婚を選ぶ理由は実に様々です。まず、結婚という制度自体への抵抗感が挙げられます。結婚は人生における大きな転換期であり、それに伴う責任や束縛を重荷に感じる人も少なくありません。また、婚姻届の提出やその後の手続きは煩雑であり、時間や手間をかけたくないという現実的な理由も存在します。

経済的な事情も大きな要因です。婚姻によって税金や社会保障の負担が増えることを懸念する人や、配偶者の収入によって自身の社会保障の受給資格に影響が出ることが心配で、婚姻届の提出をためらう人もいます。また、過去の婚姻関係が法的に解消していない場合、新たな婚姻届を提出することができないため、結果的に準婚という形を選択する場合もあります。

近年は、家族のあり方も多様化しています。結婚という形式に捉われず、自分らしい生き方、家族のあり方を選択する人々が増えています。従来の結婚制度に縛られることなく、より自由で柔軟な関係性を築きたいと考える人にとって、準婚は一つの選択肢となり得ます。事実婚を選択することで、お互いを尊重しあい、自立した個人の結びつきとしてのパートナーシップを築くことができます。

しかし、準婚には法的な保護が限定的であるという現実を忘れてはなりません。例えば、相続権や配偶者控除など、婚姻関係にある夫婦が享受できる法的権利や社会保障制度の恩恵を受けることができません。また、万が一パートナーが病気や事故に遭った場合、法的な配偶者ではないため、医療行為に関する決定権や財産管理の権限を持つことができません。将来を見据え、準婚という選択が自分たちにとって本当に適切なのか、どのようなリスクや課題があるのかを慎重に検討する必要があります。専門家への相談や情報収集をしっかりと行い、将来に備えた準備を整えることが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

まとめ

いわゆる「内縁」と呼ばれる関係は、婚姻届を出していないものの、夫婦とほぼ同じように生活を共にしている状態を指します。法的には婚姻関係として認められていないため、法律上の夫婦と比べて、守られる範囲が狭くなるという点は十分に認識しておく必要があります。例えば、法律上の夫婦であれば当然に認められる配偶者の相続権や、年金、健康保険などの社会保障に関する権利は、内縁関係では認められません。また、相手が負った借金について、連帯保証人になっていない限り、法律上の夫婦には支払い義務はありませんが、内縁関係にある相手のために、生活費などとしてお金を支払っていた場合には、内縁関係解消後にお金を返してもらうことが難しい場合があります。

一方で、内縁関係には、結婚に比べて手続きが簡単なという利点があります。婚姻届の提出や、それに伴う親族への挨拶なども必要ありません。また、関係を解消する場合も、離婚に比べて手続きが比較的容易です。しかし、内縁関係の解消は、法律上の離婚とは異なり、財産分与や慰謝料請求について明確なルールがありません。そのため、関係が悪化した場合、話し合いが難航したり、不公平な結果になる可能性もあります。当事者間でしっかりと話し合い、必要に応じて書面に残しておくなど、将来のトラブルを避けるための準備が大切です。

内縁を選ぶかどうかは、それぞれの考えや置かれた立場によって大きく左右されるため、周りの人々が理解し、尊重することが重要です。内縁という形を選ぶ場合には、起こりうる問題や危険性についてきちんと理解し、適切な対応策を準備することで、より安定した関係を築くことが可能になります。自分たちに合った選択をするために、たくさんの情報を集め、じっくりと考えることが必要です。また、困ったときには、専門家に相談することも考えてみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 婚姻届を出していないが、夫婦とほぼ同じように生活を共にしている状態。法的には婚姻関係として認められない。 |

| 権利 | 配偶者の相続権、年金、健康保険などの社会保障に関する権利は認められない。 |

| 義務 | 相手が負った借金について、連帯保証人になっていない限り、支払い義務はない。ただし、生活費などとしてお金を支払っていた場合、内縁関係解消後にお金を返してもらうことが難しい場合もある。 |

| 利点 | 結婚に比べて手続きが簡単。婚姻届の提出や親族への挨拶も不要。関係解消も離婚に比べて比較的容易。 |

| 欠点 | 関係解消時に、財産分与や慰謝料請求について明確なルールがないため、話し合いが難航したり、不公平な結果になる可能性もある。 |

| 注意点 | 起こりうる問題や危険性についてきちんと理解し、適切な対応策を準備することで、より安定した関係を築くことが可能。 |

| その他 | 周りの人々が内縁関係を理解し、尊重することが重要。困ったときは専門家に相談することも検討する。 |