相続における許し:有恕とは何か

調査や法律を知りたい

先生、『有恕』ってどういう意味ですか?よく罪を許すこと、特に相続の場面で出てくるって聞きましたが、よくわかりません。

調査・法律研究家

良い質問だね。簡単に言うと、『有恕』とは、本来なら許されないはずのことを、特別に許すことだよ。特に相続では、遺言で『あの人を許す』と書かれていれば、たとえその人が相続人になる資格を失っていたとしても、相続できるようになるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、悪いことをした人が、相続から外されても、遺言で許してもらえれば、また相続できるようになるってことですね。

調査・法律研究家

その通り!よく理解できたね。ただし、どんな悪いことをしても許されるわけではなく、許すかどうかは、全て亡くなった方の意思次第ということだよ。

有恕とは。

『許す』ことについて(一般的に罪を許すことを『許す』と言います。特に、遺産相続の場面では、相続する資格を失った人でも、亡くなった人によって許された場合は、相続する資格が復活します。)

有恕という概念

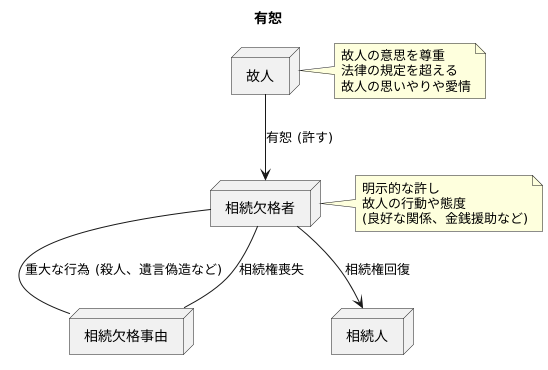

有恕とは、読んで字のごとく「恕す、つまり許す気持ちがある」という意味です。過ちを許すという意味で使われますが、法律の分野、特に相続に関して特別な意味を持ちます。

相続の世界では、本来であれば相続する権利を失うべき人、つまり相続欠格者がいます。この相続欠格者は、例えば、故人や一緒に相続する人を故意に殺害したり、故人の遺言書を偽造したり隠したりした場合に該当します。これらの行為は、相続という制度の土台を揺るがす非常に重い行為です。

しかし、このような重大な行為をした人でも、故人が生きている間にその行為を許した場合、つまり有恕があれば、相続人としての地位を取り戻すことができるのです。これは、故人の意思を最大限に尊重するという相続制度の根本的な考え方に基づいています。

法律的に見て問題となる行為があったとしても、最終的には故人自身の判断で相続人を決めることができる、という考え方が有恕という制度には込められているのです。故人の深い思いやりや愛情が、法律の規定を超えて、相続人の資格を回復させる力を持つ、それが有恕という制度の持つ特別な意味と言えるでしょう。

有恕は、民法で定められた相続欠格事由を覆すほどの強い力を持つ故人の意思表示であり、故人と相続欠格者との関係性、故人の真意を探ることが非常に重要になります。有恕の意思表示は、明示的な許しの言葉だけでなく、故人の行動や態度から推測される場合もあります。例えば、故人が加害者である相続欠格者と生前良好な関係を継続していた、金銭的な援助を続けていた、といった事実が、有恕の意思表示と判断される可能性も考えられます。このように、有恕は複雑な状況下で判断されることが多く、専門家の助言が必要となる場合もあるでしょう。

有恕の要件

遺産を受け継ぐ資格がないとされた人を、改めて相続人として認める制度のことを「許し」と言いますが、この「許し」にはいくつか条件があります。まず第一に、許す側の意思表示は、本人の真の意思に基づいて、はっきりと示されなければなりません。もしも、脅しや騙しによって無理やり「許し」をさせられた場合には、その効力は認められません。第二に、どのような理由で相続の資格が失われたのかを、具体的に示す必要があります。ただ単に「許す」と述べただけでは、どの理由で資格を失った人を許したのかが分からず、「許し」として認められません。例えば、遺言書で「兄を許す」とだけ書かれていても、兄が相続欠格事由に該当する行為を複数していた場合、どの行為を許したのかが明確ではないため、無効となる可能性があります。第三に、「許し」は、許す側が生きている間に、はっきりと示されなければなりません。推測や解釈によって「許し」が認められることはありません。例えば、故人が書き残した日記や手紙に「許す」という言葉があったとしても、それだけで「許し」があったと判断することはできません。明確な意思表示が不可欠です。これらの条件をすべて満たすことで初めて、「許し」は効力を持ち、相続する資格を失った人は、再び相続人としての地位を取り戻すことができるのです。つまり、「許し」は、本人の自由な意思、具体的な対象、そして生前の明確な意思表示という、厳格な条件をクリアしなければ成立しない制度と言えるでしょう。そうでなければ、故人の真意が歪められ、不当な相続につながる恐れがあるからです。

| 条件 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 真の意思表示 | 脅迫や欺瞞などがない、本人の自由な意思に基づく明確な意思表示が必要 | 脅迫されて無理やり「許す」と言わされた場合は無効 |

| 具体的な対象 | どの相続欠格事由を許すのかを具体的に示す必要がある | 複数の欠格事由がある場合、どの事由を許したか明示しなければ無効となる可能性がある(例:遺言書で「兄を許す」とだけ記載した場合) |

| 生前の意思表示 | 許す側が生きている間に、明確な意思表示が必要 | 日記や手紙に「許す」と記載されていても、それだけでは認められない |

有恕の効果

「許す」という意味を持つ有恕は、民法で定められた制度で、本来相続できないはずの人を相続できるようにする効果があります。

具体的に言うと、何らかの理由で相続する資格を失った人、つまり相続欠格者に、被相続人が「あなたを許す」という意思表示をすることで、相続欠格事由がなかったものとみなされるのです。これは、最初から相続欠格者でなかったのと同じ状態に戻ると考えてください。

有恕によって相続欠格事由が消滅すると、相続人は本来の相続人としての権利をすべて行使できるようになります。例えば、他の相続人と共に遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議に参加したり、最低限保障されている相続分である遺留分を請求することも可能になります。

ただし、有恕はあくまで被相続人と相続欠格者との個人的な問題です。他の共同相続人には全く影響を与えません。例えば、兄弟の一人が親を殺害した場合、その兄弟は相続欠格者となります。仮に他の兄弟が親に対して加害者の兄弟を許してほしいとお願いし、親がそれを受け入れたとしても、加害者の兄弟の相続欠格は解消されません。なぜなら、有恕は被相続人である親と加害者である兄弟の間での個人的な問題であり、他の兄弟には関係がないからです。

また、相続人が複数いる場合でも同様です。ある相続人が被相続人を虐待していたとして、他の相続人が被相続人にその相続人を許すよう説得し、被相続人が有恕したとしても、虐待した相続人の相続欠格事由がなくなるのは、有恕をした被相続人との関係においてのみです。他の相続人との関係では、依然として相続欠格者として扱われます。このように、有恕の効果は被相続人と有恕を受けた相続欠格者との間だけに限定されるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 有恕とは | 民法で定められた制度。本来相続できないはずの人(相続欠格者)を、被相続人が「許す」意思表示をすることで相続できるようにする。 |

| 効果 | 相続欠格事由がなかったものとみなされ、本来の相続人としての権利をすべて行使できるようになる(遺産分割協議への参加、遺留分請求など)。 |

| 範囲 | 被相続人と相続欠格者との個人的な問題。他の共同相続人には影響を与えない。 |

| 例1:兄弟による親殺害 | 他の兄弟が親に頼んで加害者の兄弟を許してもらっても、加害者の兄弟の相続欠格は解消されない。 |

| 例2:複数相続人の場合の虐待 | 他の相続人が被相続人に頼んで虐待した相続人を許してもらっても、虐待した相続人の相続欠格事由がなくなるのは、有恕をした被相続人との関係においてのみ。他の相続人との関係では、依然として相続欠格者。 |

| 結論 | 有恕の効果は被相続人と有恕を受けた相続欠格者との間だけに限定される。 |

有恕と相続人の保護

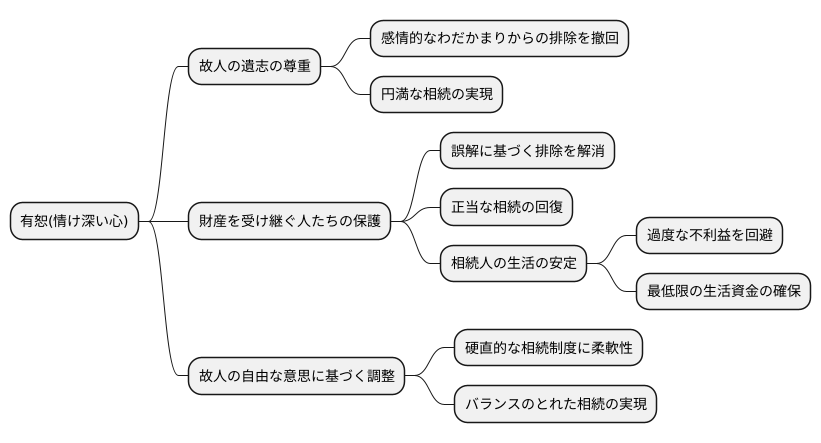

情け深い心、つまり有恕は、故人の遺志を尊重するだけでなく、財産を受け継ぐ人たちの保護という面でも大切です。

例えば、故人が感情的なわだかまりから特定の人を相続から外したとします。後になって冷静さを取り戻し、情け深い心でその人を許した場合、より望ましい相続の形を実現できるでしょう。故人の真意に沿った、円満な相続が実現する可能性が高まるのです。

また、相続から外す理由が誤解に基づくものだったとしましょう。この場合も、情け深い心があれば誤解を解き、本来あるべき相続関係に戻すことができます。例えば、故人が生前に抱いていた不信感が、実は誤った情報によるものだったと判明した場合、有恕によって関係を修復し、正当な相続を回復できるのです。

さらに、有恕は相続人の生活の安定にも貢献します。遺言の内容が厳格すぎるあまり、残された家族が生活に困窮するような場合、情け深い心で解釈することで、過度な不利益を避けることができます。例えば、故人が事業の失敗で多額の負債を抱えていたとしても、残された家族に最低限の生活資金を確保できるよう配慮することで、彼らの生活を守ることができるのです。

このように、有恕とは、故人の自由な意思に基づきながらも、相続における様々な問題を調整するための大切な手段です。情け深い心を持つことで、硬直的な相続制度に柔軟性を与え、より良い結果をもたらすと言えるでしょう。故人の遺志を尊重しつつ、相続人の保護も実現する、バランスのとれた相続を実現するために、有恕は重要な役割を果たしているのです。

有恕の実務

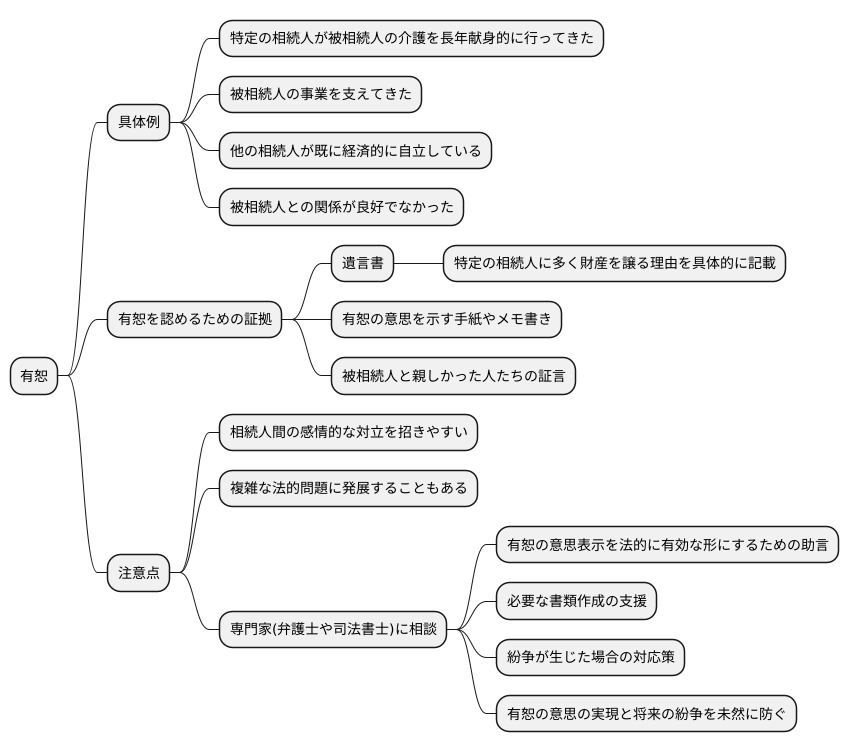

遺産相続において、特定の相続人に多く財産を譲る正当な理由、つまり「有恕」について、その実際の手続きや注意点を見ていきましょう。有恕とは、被相続人が特定の相続人に特別の配慮をすることであり、他の相続人よりも多く相続させる正当な理由がある場合に認められます。

有恕を認めさせるためには、被相続人の意思を明確に示す証拠が必要です。具体的には、被相続人が残した遺言書が最も有力な証拠となります。遺言書には、なぜ特定の相続人に多く財産を譲るのか、その理由を具体的に書き記しておくことが重要です。また、遺言書以外にも、被相続人が生前に作成した有恕の意思を示す手紙やメモ書きなども証拠となり得ます。場合によっては、被相続人と親しかった人たちの証言も証拠として有効です。

有恕の根拠となる事情は様々ですが、例えば、特定の相続人が被相続人の介護を長年献身的に行ってきた場合や、被相続人の事業を支えてきた場合などが考えられます。あるいは、他の相続人が既に経済的に自立している場合や、被相続人との関係が良好でなかった場合なども、有恕が認められる理由となり得ます。

有恕に関する争いは、相続人間の感情的な対立を招きやすく、複雑な法的問題に発展することも少なくありません。そのため、有恕を行うことを考えている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、有恕の意思表示を法的に有効な形にするための助言や、必要な書類作成の支援などを行います。また、他の相続人との間で紛争が生じた場合にも、適切な対応策をアドバイスしてくれます。専門家の助言を受けることで、有恕の意思を確実に実現し、将来の紛争を未然に防ぐことができるでしょう。