被害者側の過失と損害賠償

調査や法律を知りたい

『被害者側の過失』って、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、事故などで損害を受けた人側に落ち度があった場合に、その落ち度を考慮して賠償金を減らす考え方のことだよ。

調査や法律を知りたい

例えば、子供が道路に飛び出して車とぶつかった場合、親の監督責任も問われるということですか?

調査・法律研究家

そうだね。まさにそういうケースも含まれる。親の監督責任が問われ、賠償金が減らされる可能性がある。ただし、被害者本人だけでなく、親など被害者と関係の深い人の過失も考慮する、ということだね。

被害者側の過失とは。

けがをした人や損害を受けた人にも落ち度があった場合、その落ち度を考慮して賠償金額を減らすという考え方について説明します。民法という法律では、損害を受けた人にも過失があったときは、損害を与えた人が支払う賠償金を減らすことができると定められています。これを過失相殺といいます。なぜこのような決まりがあるかというと、損害を受けた側にも落ち度がある場合に、損害を与えた側に全ての責任を負わせるというのは、損害を与えた側にとって酷であり不公平だと考えられるからです。

特に、『被害者側の過失』と呼ばれるものについて説明します。これは、けがをした人や損害を受けた人と、社会的な関係や生活上の関係で深く結びついている人の過失を指します。例えば、家族や同居人などです。賠償金額を決める際には、損害を受けた本人だけでなく、こうした関係者の過失も考慮されます。つまり、損害を受けた本人に過失がなくても、関係者に過失があれば、賠償金額が減らされる可能性があるということです。

過失相殺とは

損害を埋め合わせる責任を持つ人と、損害を受けた人の両方に落ち度があった場合、損害を受けた人の落ち度に応じて埋め合わせの額を減らすことができます。これを過失相殺といいます。 法律では、民法722条2項にこのことが書かれています。

具体的に考えてみましょう。例えば、道を歩いている人が車にぶつかって怪我をしたとします。しかし、その人が信号を守らずに道を渡っていたとしたら、怪我をした人にも事故の原因があると言えるでしょう。このような場合、車側の責任は軽くなると考えられ、怪我をした人が受け取る埋め合わせの額は減らされることになります。

これは、損害を受けた人にも事故を防ぐ義務があり、その義務を怠った場合は責任を持つべきだという考えに基づいています。

別の例として、お店の前を通っていた人が、壊れかけた看板に当たって怪我をしたとします。お店側は看板の管理に不備があった責任を負いますが、もし怪我をした人が看板の真下を歩くなど、危険な行動をしていた場合はどうでしょうか。怪我をした人にも注意する義務があったと言えるでしょう。この場合も、お店の責任は軽減され、支払う額は少なくなります。

過失相殺は、事故の責任を公平に決めるための重要な仕組みです。事故の状況を詳しく調べ、それぞれの人がどの程度責任を負うべきかを慎重に判断する必要があります。どの程度減額されるかは、それぞれの落ち度の割合によって変わってきます。場合によっては、損害を受けた人がほとんどの責任を負うと判断され、埋め合わせの額が大幅に減らされることもあります。

| ケース | 損害を受けた人 | 損害を与えた人 | 過失相殺 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 歩行者と車の事故 | 信号無視で道路横断 | 車 | 歩行者に過失あり | 損害賠償額の減額 |

| 看板落下事故 | 看板真下を歩行 | 看板管理責任者 | 歩行者に過失あり | 損害賠償額の減額 |

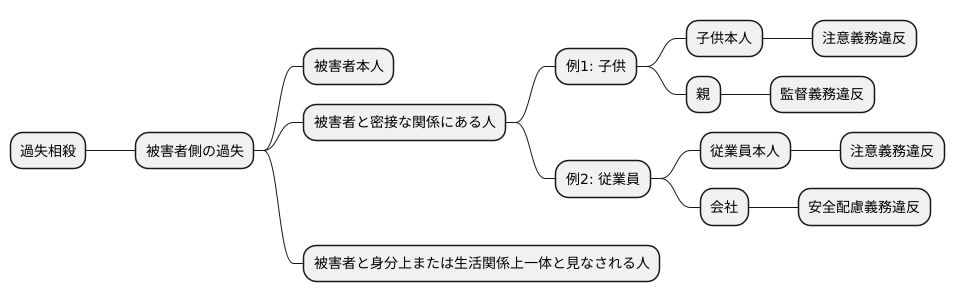

被害者側の過失の考え方

損害賠償請求においては、損害が発生した原因について、加害者だけでなく、被害者にも落ち度があった場合には、賠償額が減額されることがあります。これを過失相殺と言います。この被害者側の落ち度、つまり被害者側の過失とは、一体どのようなものを指すのでしょうか。

被害者側の過失とは、被害者本人の不注意はもちろんのこと、被害者と密接な関係にある人の不注意も含まれます。具体的には、未成年の子供を持つ親や、従業員を雇用する会社などが該当します。

例えば、子供が他人に怪我をさせてしまったとします。この場合、子供本人に注意義務違反があったことは明白ですが、同時に、親にも子供を適切に監督する義務があります。もし親がその義務を怠っていた、つまり監督を怠っていたなどの事情があれば、親にも過失があると見なされ、賠償額が減額される可能性があります。

また、従業員が業務中に事故を起こし、他人に損害を与えてしまった場合を考えてみましょう。この場合も、従業員本人の不注意による責任は当然問われますが、同時に、会社にも従業員が安全に業務を遂行できるよう配慮する義務、いわゆる安全配慮義務があります。もし会社側に安全配慮義務違反があれば、会社にも賠償責任が発生し、被害者の過失と相殺される可能性があります。

このように、被害者側の過失は、被害者本人だけでなく、親や会社といった関係者の過失、つまり監督義務者や安全配慮義務者の過失も含まれるため、考慮すべき範囲は広いと言えます。被害者と身分上または生活関係上一体と見なされる人の過失も含まれるということを覚えておきましょう。

具体的な事例

道を走る車と人の事故を例に考えてみましょう。車を運転していた山田さんが、横断歩道を渡っていた田中さんにぶつかり、田中さんが怪我をしたとします。田中さんは青信号で横断歩道を渡っていましたが、耳にイヤホンをして音楽を聴いており、周りの音に気を付けていませんでした。この場合、山田さんには安全に車を運転する義務がありますが、田中さんにも周囲に注意する義務があります。そのため、裁判所は田中さんの落ち度を考慮し、山田さんが支払う賠償金を減らす判決を出すかもしれません。

別の例として、佐藤さんが経営する工場で、従業員の中村さんが機械の操作を誤って怪我をした場面を考えてみましょう。中村さんは安全に関する教育を受けていましたが、その日は体の調子が悪く、注意力が散漫になっていました。また、佐藤さんは工場内の安全確認を怠っていました。この場合、中村さんには注意する義務への違反があり、佐藤さんには従業員の安全に配慮する義務への違反があります。裁判所は両方の落ち度を考慮し、佐藤さんが中村さんに支払う賠償額を決めます。

また、建物の所有者と通行人の関係を考えてみましょう。例えば、鈴木さんが所有するビルの屋上から、植木鉢が落ちてきて、通行人の加藤さんに当たったとします。加藤さんは注意して歩いていましたが、避けられませんでした。鈴木さんは屋上の点検を怠っていました。この場合、加藤さんには落ち度はありませんが、鈴木さんには建物を安全に管理する義務への違反があります。そのため、裁判所は鈴木さんに賠償責任があると判断するでしょう。このように、過失相殺は様々な状況で適用され、被害者と加害者の両方の責任の割合に応じて賠償額が決まります。つまり、被害者にも何らかの落ち度がある場合、賠償額は減額される可能性があるのです。

| ケース | 当事者A | 当事者Aの行為と義務 | 当事者B | 当事者Bの行為と義務 | 賠償 |

|---|---|---|---|---|---|

| 交通事故 | 山田さん(運転者) | 安全運転義務 田中さんと衝突 |

田中さん(歩行者) | 周囲に注意する義務 イヤホンで音楽を聴きながら横断 |

田中さんの過失を考慮し減額の可能性あり |

| 工場事故 | 佐藤さん(経営者) | 従業員の安全配慮義務 安全確認を怠る |

中村さん(従業員) | 注意義務 体調不良で注意散漫、機械操作ミス |

両者の過失を考慮し決定 |

| 落下物事故 | 鈴木さん(ビル所有者) | 建物の安全管理義務 屋上の点検怠る、植木鉢落下 |

加藤さん(通行人) | 通行人 注意して歩行 |

鈴木さんに賠償責任 |

過失割合の判断基準

事故における責任の割合、すなわち過失割合は、画一的な基準で決まるものではなく、それぞれの事故の具体的な状況を踏まえて裁判所が判断します。事故の当事者それぞれが、どの程度事故の発生に関与したのか、事故発生の危険性を予見できたのか、また事故を回避できた可能性があったのか、そして事故の結果がどれほど重大なものだったのか、といった要素が総合的に考慮されます。

例えば、交通事故の場合を考えてみましょう。交通違反の有無は重要な要素です。信号無視や速度超過といった違反があれば、過失割合は大きくなります。また、道路状況や気象条件も影響します。見通しの悪い交差点や雨で滑りやすい路面など、状況によっては運転者に一層の注意義務が求められます。そして、双方の運転者がどの程度注意を払っていたのかも重要な判断材料となります。脇見運転や居眠り運転をしていた場合は、過失割合が大きくなるでしょう。

工場で起きた事故の場合も同様です。機械に安全装置が備わっていたか、作業手順は適切だったか、作業に従事した従業員の経験や技能は十分だったか、使用者による安全教育はきちんと実施されていたかなど、様々な要素が検討されます。安全装置の欠如や不適切な作業手順、未熟な従業員への作業指示、安全教育の不足などは、使用者の責任が問われる可能性があります。

このように、裁判所は様々な要素を綿密に検討し、それぞれの当事者の過失の程度を数値化することで過失割合を決定します。そして、この過失割合に基づいて、最終的に支払うべき賠償額が決定されるのです。10対0、7対3、5対5といった形で示されるこの割合は、損害賠償の金額を大きく左右する重要な要素となります。

| 事故の種類 | 考慮される要素 | 責任の所在 |

|---|---|---|

| 交通事故 |

|

運転者 |

| 工場での事故 |

|

使用者、従業員 |

| 一般的な事故 |

|

当事者 |

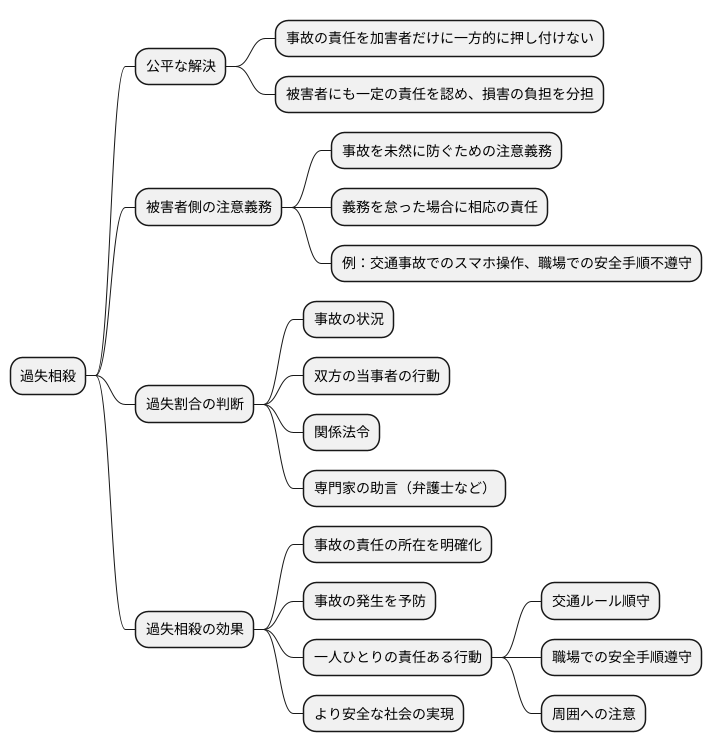

公平な解決のために

事故や揉め事における損害賠償をめぐる問題において、公平な解決を導き出すための重要な考え方の一つとして、過失相殺という制度があります。この制度は、事故の責任を加害者だけに一方的に押し付けるのではなく、被害者にも一定の責任を認め、損害の負担を分担させることを目的としています。

この制度の背景には、被害者にも事故を未然に防ぐための注意義務があり、その義務を怠った場合には、相応の責任を負うべきだという考え方があります。例えば、交通事故の場合、加害者が赤信号を無視していたとしても、被害者がスマートフォンを操作していて前方不注意だった場合には、被害者にも一定の過失が認められる可能性があります。同様に、職場の事故でも、安全手順を遵守していなかった被害者にも過失があると考えられます。

しかしながら、過失割合の判断は決して単純ではなく、事故の状況、双方の当事者の行動、関係法令など、様々な要素を考慮する必要があります。そのため、個々の事例によって過失割合は大きく異なり、判断は非常に複雑になります。そのため、専門家の助言が必要となる場合も少なくありません。弁護士などの専門家に相談することで、過去の判例や法律に基づいた適切な過失割合を主張し、適正な賠償金額を受け取ることができる可能性が高まります。

過失相殺という制度は、事故の責任の所在を明確にするだけでなく、事故の発生を予防することにも繋がります。日頃から交通ルールを守ること、職場での安全手順を遵守すること、周囲の状況に気を配ることなど、一人ひとりが責任ある行動をとることで、事故発生のリスクを減らすことができます。これは、自分自身を守るだけでなく、社会全体の安全にも貢献する重要な行動です。安全に対する意識を高め、常に注意を払うことで、より安全な社会を実現できるでしょう。