遺産共有:相続の知恵

調査や法律を知りたい

先生、『遺産の共有』って、複数の人が相続する場合に、亡くなった人の財産をみんなで分けてもらうまでの間、みんなで持っている状態のことですよね?

調査・法律研究家

そうそう、良いところに気がついたね。亡くなった方の財産を『遺産』と言うんだけど、相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれだけもらうか決まるまでは、みんなで一緒に持っている状態になるんだ。これを『遺産の共有』と言うんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、みんなで一緒に持っているって、具体的にどういうことですか?

調査・法律研究家

例えば、亡くなった方のお家に住んでいたとしよう。相続が終わるまでは、相続人全員がその家の持ち主ということになる。勝手に一人で売ったり壊したりはできないんだ。全員の同意が必要になるんだよ。

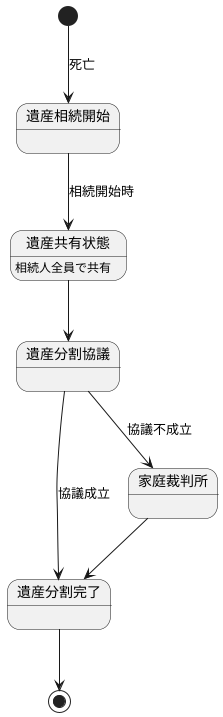

遺産の共有とは。

人が亡くなった後、その人の財産を誰がどれだけ受け継ぐか決まるまでは、相続する人たちみんなで所有している状態になります。これを遺産の共有といいます。

共有とは何か

遺産を分け合うということは、亡くなった方が残した財産を、複数の相続人がみんなで所有する状態のことです。これは、亡くなった時点から遺産分割が終わるまでの、いわば仮の状態です。たとえ遺書があって、誰がどれだけの財産をもらうかがはっきり書いてあっても、分割の手続きがすべて終わるまでは、相続人全員が共同の持ち主として、遺産全体に対する権利と義務を持ちます。つまり、特定の相続人が「これは自分のものだ」と主張することはできず、すべての財産は相続人全員の共同財産となります。

具体的に説明すると、例えば、故人が家と土地、そして預貯金を残した場合、遺産分割が完了するまでは、これらの財産はすべて相続人全員の共有財産となります。仮に相続人が3人いるとすると、それぞれが3分の1の権利を持つというわけではなく、家全体、土地全体、預貯金全体を3人で共同所有していることになります。そのため、一人の相続人が勝手に家を売却したり、預貯金を引き出したりすることはできません。

このような共有状態は、遺産分割の協議がまとまり、誰がどの財産をどれくらいもらうかが決まった時点で終わります。例えば、協議の結果、一人が家と土地を相続し、もう一人が預貯金を相続することになれば、それぞれの財産は各相続人の単独所有となり、共有状態は解消されます。また、共有状態にある間は、相続人全員の同意なしに遺産を処分することはできません。そのため、遺産分割協議は、相続人全員が納得する形で進めることが重要です。もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割が行われます。

共有財産の管理

相続によって受け継いだ財産を複数人で共有する場合、その管理は全員の合意に基づいて行う必要があります。遺産分割が完了していない共有状態では、預貯金の解約や不動産の売却といった大切な決定は、全ての相続人の同意が不可欠です。たとえ一部の相続人が売却に賛成していても、他の相続人が反対する場合、勝手に売却を進めることは認められません。これは、共有財産は全員の意思を尊重して管理されるべきだという基本的な考え方に基づいています。

共有財産の管理方法について相続人間で意見が合わない場合は、家庭裁判所に共有物分割の申し立てを行うことができます。裁判所は、それぞれの相続人の立場や事情、共有財産の状況などを総合的に判断し、適切な管理方法を決定します。例えば、共有財産である家屋の屋根が壊れて雨漏りがひどいといった緊急事態が発生した場合、一部の相続人だけでも必要な修理を行うことができます。これは、共有財産の価値を守るために迅速な対応が必要となる場合を想定したものです。ただし、事後に他の相続人に報告と説明を行い、同意を得ることが重要です。また、共有財産の管理には、収益の分配や費用の負担といった問題も発生します。これらの問題についても、相続人全員で話し合い、明確なルールを定めておくことが、将来の紛争を防ぐために大切です。共有財産の管理は、相続人全員の協力と理解が不可欠です。互いに尊重の精神を持ち、公正かつ透明性のある管理を行うよう心がけるべきです。

| 状況 | 必要な手続き/対応 | 根拠となる考え方 |

|---|---|---|

| 遺産分割前の共有財産の管理(預貯金の解約、不動産の売却など) | 全相続人の同意 | 共有財産は全員の意思を尊重 |

| 共有財産の管理方法で意見が合わない場合 | 家庭裁判所に共有物分割の申し立て | 裁判所による総合的な判断 |

| 共有財産(例:家屋)の緊急事態(例:雨漏り) | 一部相続人だけでも必要な修理が可能(事後に報告・説明・同意を得る) | 共有財産の価値を守るための迅速な対応 |

| 共有財産の収益分配・費用負担 | 相続人全員で話し合い、明確なルールを決定 | 将来の紛争防止 |

| 共有財産の管理全般 | 相続人全員の協力と理解、尊重の精神、公正かつ透明性のある管理 | – |

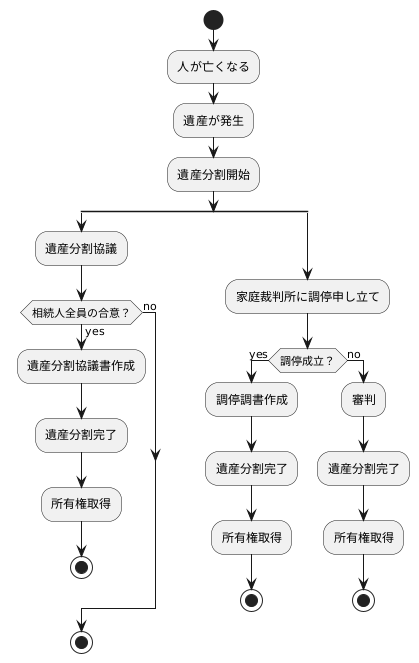

遺産分割の方法

人が亡くなると、その方の所有していた財産は、残された家族に引き継がれます。これを遺産相続といいます。遺産には、土地や建物といった不動産、預貯金、株式などの金融資産、自動車や貴金属などの動産など、様々なものがあります。これらの遺産を誰がどれだけ相続するのかを決める手続きが、遺産分割です。遺産分割は、基本的に相続人全員の話し合い、つまり遺産分割協議によって行われます。

この話し合いの場で、誰がどの財産を取得するかを決め、その内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、後々のトラブルを防ぐためにも、作成することが重要です。ただし、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。全員が納得のいくまで話し合い、最終的に全員が同意した内容が、遺産分割協議書に記載されます。

ところが、相続人の中に、協議に参加しない人や、他の相続人と意見が合わない人がいると、遺産分割は難航します。意見がまとまらず、協議が長引く場合もあります。また、中には、行方不明の相続人がいたり、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合もあります。このような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。

調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを助けてくれる制度です。調停委員は、中立的な立場で、それぞれの相続人の言い分を聞き、解決策を探っていきます。調停が成立すれば、その内容は、確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。

一方、調停で話がまとまらなかった場合は、審判へと移行します。審判では、裁判官が、それぞれの相続人の状況や、遺産の内容などを考慮し、遺産分割の内容を決定します。審判で決定された内容は、強制力を持つため、相続人はそれに従わなければなりません。

このようにして遺産分割協議、調停、審判など、いずれかの方法で遺産分割が完了すると、それまで相続人全員で共有していた遺産は分割され、各相続人は、自分が相続する財産の所有権を取得します。これにより、各相続人は、自分の取得した財産を自由に処分できるようになります。

分割前の注意点

遺産分割は、故人の財産を法定相続人で分ける大切な手続きです。しかし、分割を進める前にいくつか注意すべき点があります。まず何よりも大切なのは、遺産の全体像を正しく把握することです。故人がどのような財産を所有していたか、預貯金、不動産、株券、その他貴金属などを含め、全てを洗い出す必要があります。また、借金などの負債についても正確に確認しなければなりません。財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めた全体像を把握することが、その後の分割協議をスムーズに進める上で重要となります。これらの情報は、金融機関や法務局などで確認できますので、必要に応じて専門家に相談しながら情報収集を進めましょう。

次に、相続税について考慮しなければなりません。相続によって取得した財産には相続税が課税されます。この相続税の申告と納税は、相続の開始から10か月以内という期限が定められています。遺産分割の方法によって相続税の負担額が変わることもあるため、分割協議を進める際には、税金についても十分に検討する必要があります。場合によっては、税理士などの専門家に相談し、最適な分割方法を検討することも有効です。

最後に、遺産分割協議は相続人全員が納得のいく形で進めることが大切です。相続人間での感情的な対立は、協議を難航させるだけでなく、家族関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。遺産分割協議においては、法的な知識だけでなく、相続人それぞれの状況や気持ちを理解することが重要です。円滑な協議を進めるために、弁護士などの専門家の助言を受けることをお勧めします。専門家は中立的な立場で、法的なアドバイスだけでなく、相続人同士のコミュニケーションを円滑に進めるためのサポートも行ってくれます。冷静に話し合いを進め、皆が納得できる形で遺産分割を終えることが、故人の想いを尊重することに繋がると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺産の全体像把握 | 預貯金、不動産、株券、貴金属などプラスの財産と借金などのマイナスの財産を含めた全ての財産を洗い出す。金融機関や法務局で確認し、必要に応じて専門家に相談。 |

| 相続税 | 相続によって取得した財産に課税される。相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要。遺産分割の方法で負担額が変わるため、税理士等の専門家に相談し最適な分割方法を検討。 |

| 遺産分割協議 | 相続人全員が納得いく形で進める。相続人間での感情的対立は協議を難航させ、家族関係にも悪影響を与える可能性があるため、弁護士等の専門家の助言を受け、円滑な協議を進める。 |

専門家の活用

遺産を分けることは、法律や税金について深い知識が必要となる難しい作業です。特に、相続する人が多かったり、遺産の種類が複雑だったりする場合は、専門家の助けが欠かせません。

弁護士や税理士といった専門家は、遺産分割に関する法律や税金についての助言をくれます。例えば、遺産の評価方法や分割方法、相続税の計算方法など、様々なアドバイスをもらえます。遺産分割の話し合いがうまくいかない場合は、専門家が代理人となって他の相続人と交渉してくれることもあります。

専門家の助けを借りることで、円滑で正しい遺産分割を実現できます。遺産分割で不安を感じたり、もめ事が起きた場合は、早めに専門家に相談するのが良いでしょう。

弁護士は、遺産分割協議の進め方や、遺産分割協議書の作成などをサポートしてくれます。また、調停や審判など、裁判所の手続きが必要な場合にも対応してくれます。

税理士は、相続税の申告や納税手続きをサポートしてくれます。遺産の評価や相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することで、節税対策なども含め、適切な対応ができます。

遺産分割は、感情的な問題も絡みやすく、こじれてしまうケースも少なくありません。専門家は、中立的な立場で、それぞれの相続人の話を聞き、適切な解決策を提案してくれます。

遺産分割で困ったときは、一人で悩まず、早めに専門家に相談しましょう。適切な助言を受けることで、不要な争いを避け、スムーズな遺産分割を実現できるはずです。また、費用については、事前に確認し、納得した上で依頼することが大切です。費用の目安や、依頼する際の注意点なども、専門家に相談すれば教えてもらえます。

| 専門家 | 役割 | 詳細 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 遺産分割協議のサポート、裁判所手続きの対応 | 遺産分割協議の進め方、遺産分割協議書の作成、調停・審判など |

| 税理士 | 相続税の申告・納税手続きのサポート | 遺産の評価、相続税の計算、節税対策 |

| 共通 | 円滑で正しい遺産分割を実現するための助言、代理人としての交渉、中立的な立場の解決策提案 | 遺産の評価方法、分割方法、相続税の計算方法、費用についての相談 |