遺言無効確認訴訟:争いを解決する道

調査や法律を知りたい

先生、『遺言無効確認訴訟』ってよく聞くんですけど、具体的にどういうものなんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。簡単に言うと、亡くなった方の遺言書の内容が正しいかどうか、つまり、効力があるかどうかを裁判所で判断してもらうための手続きだよ。例えば、遺言書が偽造されたものだったり、本人がきちんとした意思で書いたものでなかったりする可能性がある場合に、この訴訟を起こすんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、相続人同士で話し合えば済むことではないんですか?

調査・法律研究家

もちろん話し合いで解決できればそれが一番いいんだけど、どうしても意見がまとまらない場合もあるよね。そういう時に、裁判所の判断に強制力をもたせることで、争いを解決することができるんだ。裁判所の判断に従って、遺産分割を進めることになるんだよ。

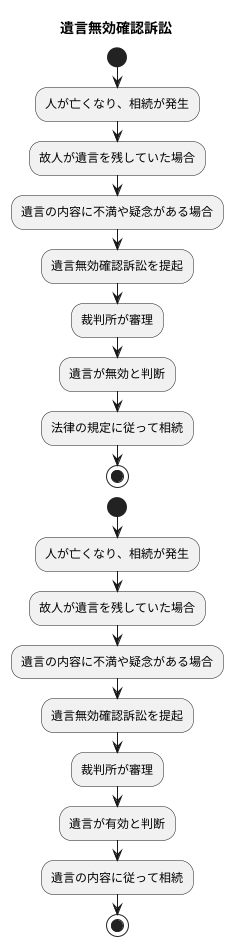

遺言無効確認訴訟とは。

『ゆいごんむこうかくにんそしょう』(故人の残した遺書に効力があるかどうか、相続人たちの間で意見が合わないとき、裁判所に判断を委ねる訴訟のことです。裁判所の判断には強制力があるので、裁判所が遺書に効力がないと判断した場合は、その判断に基づいて遺産分割を行う必要があります。)について

はじめに

人は亡くなると、その人の所有していた財産は残された家族などに引き継がれます。これを相続と言いますが、この相続は時として、残された家族の間で大きな争いとなることがあります。その原因の一つが、故人が生前に残した遺言です。遺言は故人の意思を示す大切なものですが、その内容によっては、相続人たちの間で不満や疑念が生じ、争いに発展することがあるのです。例えば、特定の相続人に財産が偏って分配されていたり、遺言の作成時に故人の判断能力が疑わしい場合などは、他の相続人から異議が唱えられる可能性があります。

このような、遺言の内容に対する不満や疑念を解決する方法の一つとして、遺言無効確認訴訟という手続きがあります。これは、家庭裁判所に遺言の効力について判断を求める訴訟のことです。この訴訟では、遺言が無効であると主張する側が、その理由を具体的に示し、裁判所に判断を仰ぎます。遺言が無効となる理由としては、例えば、遺言を作成した人が適切な判断能力を欠いていた場合や、遺言の内容が法律の規定に反している場合などが挙げられます。また、遺言が偽造されたものである場合も、当然ながら無効となります。

裁判所は、提出された証拠や証言に基づき、遺言が有効か無効かを慎重に審理します。そして、最終的に判決を下し、遺言の効力を確定させます。もし遺言が無効と判断された場合は、その遺言はなかったものとして扱われ、相続は法律で定められた相続分に従って行われます。逆に、遺言が有効と判断された場合は、その遺言の内容に基づいて相続が行われます。

遺言無効確認訴訟は、相続争いを解決するための有効な手段となります。争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためにも、この制度について知っておくことは大切です。ただし、訴訟には費用や時間もかかりますので、まずは専門家などに相談し、状況に応じた適切な対応をすることが重要です。

訴訟の目的

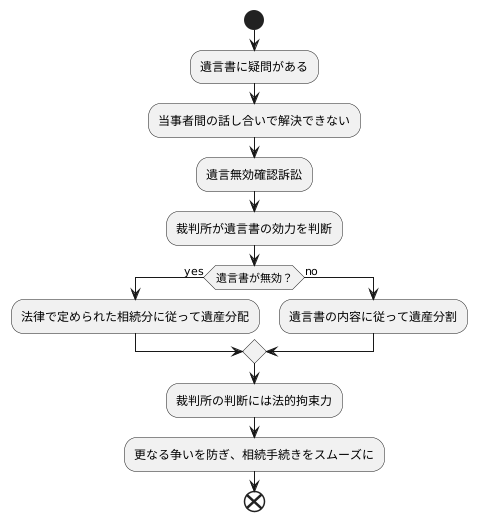

亡くなった方の残した遺言書に疑問がある場合、その効力をめぐって争いが起こることがあります。当事者間の話し合いだけでは解決が難しい場合、裁判に判断を委ねることになります。これを遺言無効確認訴訟といいます。

この訴訟の目的は、裁判所に遺言書の効力について客観的な判断をしてもらうことです。相続人間で感情的な対立が生じている場合や、遺言書の内容についてそれぞれの解釈が食い違っている場合でも、裁判所は中立的な立場から判断を下します。

裁判では、遺言書が法律に則って作成されているかどうかが厳しく審査されます。例えば、遺言者が意思能力を有していたか、作成時に undue influence (不当な影響)を受けていなかったか、といった点が詳細に調べられます。証人尋問や証拠提出を通して、様々な角度から事実関係が明らかにされます。

裁判所が遺言書を無効と判断した場合、故人の遺産は法律で定められた相続分に従って相続人へ分配されます。これは、民法で定められた法定相続分に基づき、配偶者や子供、父母といった相続人の間で遺産が分けられることを意味します。

逆に、裁判所が遺言書を有効と判断した場合、遺言書に書かれた内容に従って遺産分割が行われます。故人の意思が尊重され、遺言書に記載された相続人が指定された財産を受け取ることになります。

裁判所の判断には法的拘束力があるため、全ての相続人はその決定に従わなければなりません。これにより、更なる争いを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることが可能となります。遺言無効確認訴訟は、相続をめぐる紛争を解決し、故人の遺産を適切に分配するための重要な手続きと言えるでしょう。

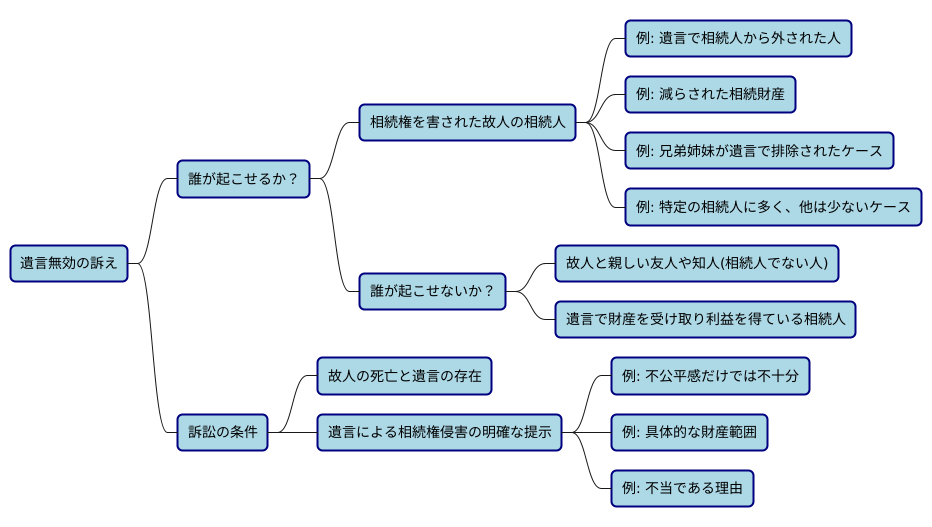

提起できる人

書き置きや公正証書で残された故人の遺言に不服がある場合、法的に無効とするための訴えを起こせるのは、誰なのでしょうか? 遺言によって財産を受け継ぐ権利、つまり相続権を害されたと考える故人の相続人が、訴えを起こすことができます。

具体的にどのような人が訴えを起こせるのか、例を挙げて見ていきましょう。例えば、遺言によって相続人から外された人、本来受け取るはずだった財産が減らされてしまった人などが、訴えを起こすことができます。故人の兄弟姉妹が本来法定相続人であるにもかかわらず、遺言によって全ての財産を特定の慈善団体に寄付すると記されていた場合、兄弟姉妹は相続人としての権利を侵害されたと主張し、訴えを起こすことができます。また、遺言で特定の相続人に多くの財産が与えられ、他の相続人の取り分が少なくなった場合も、権利が害されたと主張して訴えを起こすことが可能です。つまり、遺言の内容に疑問を抱く相続人であれば、誰でも訴訟を起こす権利を持つといえます。

しかし、故人と親しい友人や知人など、相続人でない人は、訴えを起こすことができません。また、相続人であっても、遺言によって財産を受け取ったり、利益を得ている人は、通常、訴えを起こす必要はありません。なぜなら、既に遺言によって利益を得ているため、改めて訴訟を起こす理由がないからです。

訴訟を起こすための条件も存在します。まず、故人が亡くなったことが確認され、遺言書が存在することが明らかになっている必要があります。さらに、遺言の内容が自分の相続権を具体的にどのように侵害しているのかを明確に示す必要があります。単に遺言の内容に不満を持っているだけでは、訴えを起こすことは認められません。例えば、「遺言の内容が不公平だ」というだけでは不十分で、「本来自分が受け取るはずだった財産の具体的な範囲」や「なぜそれが不当であるのか」といった具体的な主張を行う必要があります。

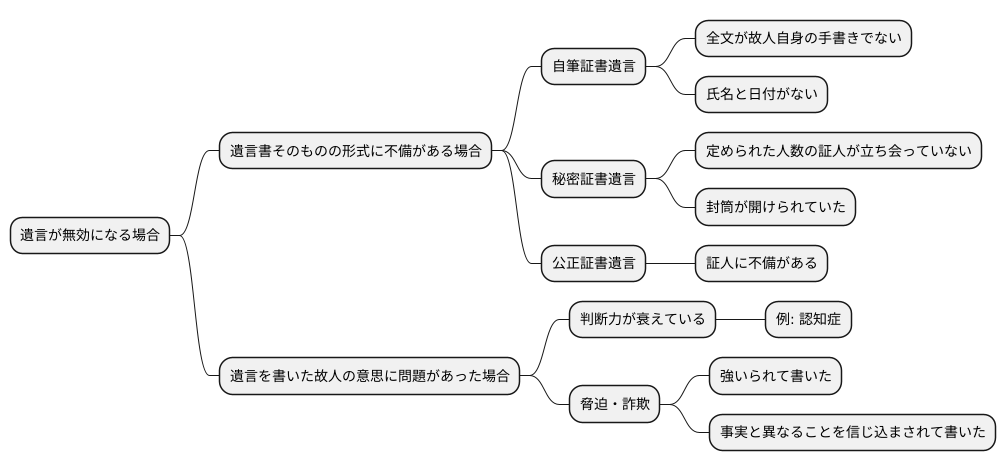

無効となる理由

書き残された最後の願いである遺言書は、様々な理由で効力を失うことがあります。大きく分けて二つの種類に分類できます。一つ目は、遺言書そのものの形式に不備がある場合です。

まず、自分で書いた遺言書の場合、全文が故人自身の手で書かれていなければなりません。また、氏名と日付がなければ、これも効力を失います。秘密の遺言書の場合、定められた人数の証人が立ち会っていなければ、あるいは封筒が開けられていた場合には、無効となります。公証役場で作成する公正証書遺言の場合でも、証人に不備があった場合には、無効となる可能性があります。

二つ目は、遺言を書いた故人の意思に問題があった場合です。例えば、故人が判断する力が衰えていた場合や、誰かに脅かされて無理やり書かされた場合には、その遺言は無効となる可能性があります。

判断力が衰えている状態とは、例えば認知症などが挙げられます。脅かされる、騙されるというのは、誰かに強いられて書いた場合や、事実と異なることを伝えられて信じ込まされて書いた場合などです。

遺言が無効になるかどうかは、それぞれの状況によって判断が異なります。専門家に相談することをお勧めします。複雑な事情が絡んでいる場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することで、より適切な助言を得ることができます。また、遺言作成時には、専門家の力を借りることで、無効になるリスクを減らすことができます。

必要な証拠

故人の残した遺言に疑問があり、無効だと考えている場合には、裁判所に訴えを起こすことになります。これを遺言無効確認訴訟と言います。この訴訟で重要なのは、遺言が無効であることを証明するための証拠を揃えることです。どのような証拠が必要かは、なぜ無効だと考えるのか、つまり、どのような理由で無効を主張するのかによって変わってきます。

例えば、遺言を書いた当時、故人は判断能力が十分でなかったと主張する場合を考えてみましょう。このような場合には、故人の精神状態を客観的に示す証拠が必要になります。具体的には、主治医による診断書や、故人と日常的に接していた家族や友人、近所の人などの証言が有力な証拠となります。当時の様子を詳しく記録した日記やメモなども役に立つかもしれません。

また、遺言の内容が不公平で、他の相続人が不当に扱われていると主張する場合には、故人の真意や普段の関係性を示す証拠を集める必要があります。他の相続人の証言はもちろん、故人が生前に書き残したメモや手紙なども重要な証拠となるでしょう。特に、遺言とは異なる内容の財産分与を望む旨が記されていれば、有力な証拠となる可能性が高いです。

さらに、遺言の形式に不備があると主張する場合には、遺言書そのものが最も重要な証拠となります。例えば、署名や押印がなかったり、日付が抜けていたりする場合には、遺言書を裁判所に提出することで、形式的な欠陥を明らかにすることができます。

これらの証拠は、訴訟の結果を大きく左右するため、弁護士などの専門家の助言を受けながら、一つ一つ丁寧に集めていくことが重要です。確かな証拠を揃え、裁判所に提出することで、初めて主張の正当性を裏付けることができるのです。

| 無効の主張 | 必要な証拠 |

|---|---|

| 故人の判断能力の欠如 |

|

| 遺言内容の不公平性 |

|

| 遺言の形式の不備 |

|

判決の効果

裁判所が、故人の残した遺書に問題がないかを判断する裁判で結論を出すと、その結論は法的な力を持つことになります。これは、故人の親族全員がその結論に従わなければならないことを意味します。もし裁判所が遺書に問題があると判断した場合、その遺書は最初から無かったものとして扱われます。そして、遺産の分け方は、法律で決められた相続の割合に基づいて行われます。逆に、遺書に問題がないと判断された場合は、遺書に書かれた内容通りに遺産が分けられます。

裁判の結論は、一度確定すると変更することが非常に難しくなります。そのため、もし結論に納得がいかない場合は、すぐに上級の裁判所に判断を求める手続きをしなければなりません。裁判の結果によっては、相続人の生活に大きな影響が出る可能性があります。例えば、住む家を失ったり、生活資金が減ったりする可能性もあります。そのため、裁判の結論をよく理解し、適切な行動をとることが大切です。

裁判の結論は、専門用語で書かれていることが多く、理解するのが難しい場合もあります。また、今後の手続きについても、複雑で分かりにくい点があるかもしれません。そのような場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、裁判の結論の意味や今後の手続きについて、分かりやすく説明してくれます。また、相続人にとって最適な方法を一緒に考えてくれるでしょう。一人で悩まず、早めに専門家に相談することで、不利な状況に陥ることを防ぎ、より良い解決策を見つけることができるでしょう。具体的には、弁護士や司法書士などに相談すると良いでしょう。彼らは、相続に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

| 裁判所の結論 | 結果 | 対応 |

|---|---|---|

| 遺書に問題なし | 遺書通りに遺産分割 | – |

| 遺書に問題あり | 法定相続分で遺産分割 | – |

| 結論に不服 | 上級裁判所へ | 速やかに手続き |

| 結論が難しい | 専門家相談 | 弁護士・司法書士等 |