遺言の撤回:その方法と注意点

調査や法律を知りたい

先生、遺言の撤回って、どんな風にできるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。遺言の撤回は大きく分けて二つの方法があるよ。一つは、新しい遺言書を作ること。もう一つは、以前の遺言書を破棄したり、遺言と矛盾する行動をとることだ。

調査や法律を知りたい

新しい遺言書を作る場合は、どんな風に書けばいいんですか?

調査・法律研究家

以前の遺言を『撤回する』と明記する方法と、以前の遺言と違う内容を書くことで、事実上、以前の遺言を無効にする方法があるよ。例えば、前に『家を息子にあげる』と書いていたとして、新しい遺言で『家を娘にあげる』と書けば、前の遺言は撤回されたことになるね。

遺言の撤回とは。

『遺言の取り消し』について説明します。遺言の取り消しとは、前に作った遺言の全部、または一部を取り消すことを指します。遺言を書いた人は、いつでも自由に遺言の全部または一部を取り消すことができます(民法1022条)。遺言の取り消し方は、遺言を作った時と同じやり方に従う方法と、法律で取り消したものと見なされる決まった行為を行う方法があります。具体的には、以下の場合、遺言の全部または一部が取り消されたことになります。・新しく遺言を作り、前の遺言を取り消す、またはその効き目をなくす内容を書く(民法1022条)・前の遺言の内容と矛盾する遺言を作る(民法1023条第1項)・前の遺言の内容と食い違って、遺産の処分などを行う(民法1023条第2項)・わざと、前の遺言書を破る(民法1024条)・わざと、遺産(遺贈の対象物)を壊す(民法1024条)

遺言撤回の概要

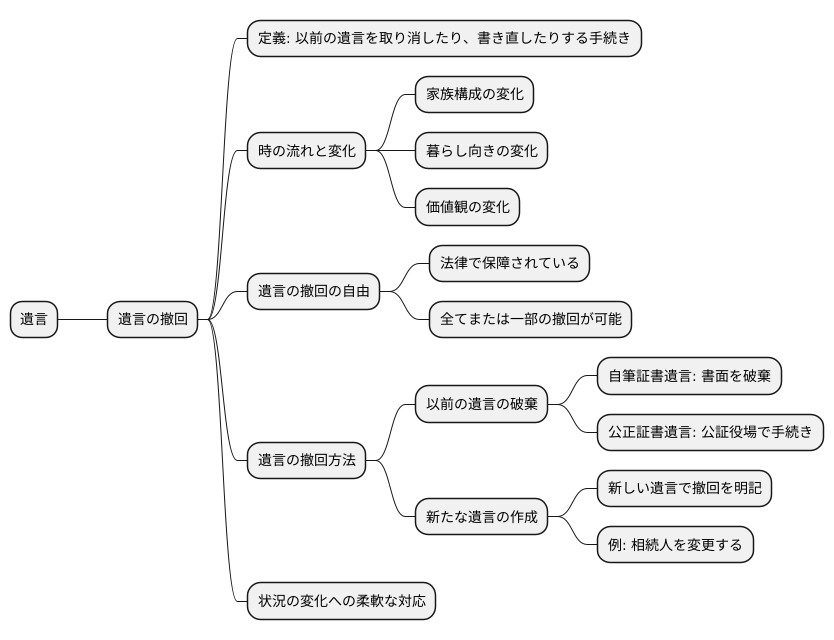

人がこの世を去った後に、大切な財産を誰にどう託すか、あるいは最後に伝えたい思いを誰に託すかを記した書面、それが遺言です。人生の最期に、自らの意志を明確に示す大切な手段と言えるでしょう。しかしながら、人生は常に変化を伴うものです。時は流れ、家族の構成や暮らし向き、そして自身の価値観さえも変化していくことがあります。そうした変化に伴い、かつて記した遺言の内容が今の状況に合わなくなったり、真の思いを表現できていないと感じることもあるでしょう。このような場合、以前に作成した遺言を取り消したり、書き直したりする手続きが必要となります。これを「遺言の撤回」と言います。

我が国の法律では、遺言を書いた人はいつでも自由にその遺言の全て、あるいは一部を取り消すことができると定められています。つまり、一度遺言を作成した後でも、自分の考えに基づいて内容を改めたり、撤回したりする権利が守られているのです。

遺言の撤回方法は、大きく分けて二つの方法があります。一つは、以前の遺言を破棄してしまう方法です。自筆証書遺言の場合、遺言者がその書面を破棄することで撤回となります。公正証書遺言の場合、保管している公証役場で手続きを行うことで撤回できます。もう一つは、新たに遺言を作成する方法です。新しい遺言の中で、以前の遺言の全てまたは一部を撤回する旨を明記することで、以前の遺言の内容が無効となります。例えば、以前の遺言で長男に全財産を相続させるとしていた場合、新しい遺言でその内容を撤回し、長女に全財産を相続させるという内容を記すことが可能です。

このように、遺言は一度作成したら変更できないものではなく、状況の変化に合わせて柔軟に対応できるようになっています。人生の最期まで、自らの意志を尊重し、悔いのない選択をするために、遺言の撤回という制度は重要な役割を担っていると言えるでしょう。

撤回の方法:新たな遺言の作成

遺言は、人生の最期に自分の財産を誰にどのように託すかを定める大切なものです。一度作成した遺言であっても、人生の様々な変化に伴い、その内容を変更したいと思うこともあるでしょう。遺言の内容を変更、つまり撤回する方法の一つに、新たな遺言を作成する方法があります。

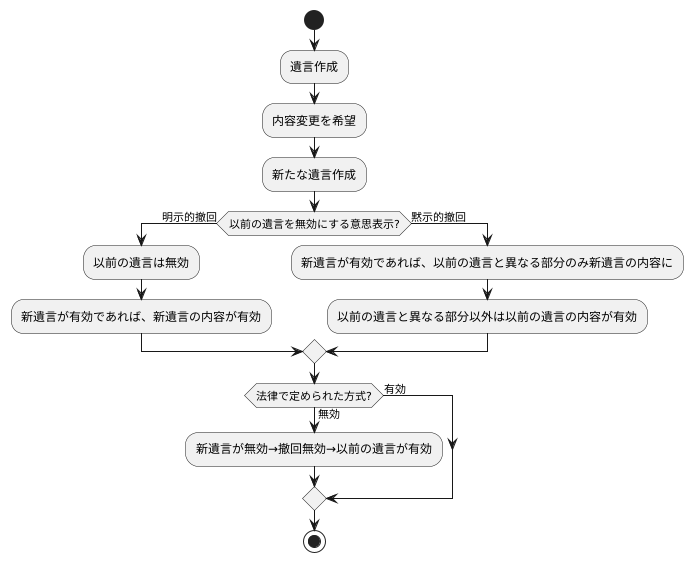

新たな遺言を作成する際には、以前の遺言を無効にするという意思を明確に示す必要があります。具体的には、新しい遺言の中に「以前作成した全ての遺言を撤回する」といった文言を記載することで、以前の遺言は効力を失います。これを明示的な撤回といいます。

また、以前の遺言と異なる内容を記載することでも、実質的に以前の遺言を無効にすることができます。例えば、以前の遺言で全ての財産を長男に相続させるとしていたとしましょう。その後、新たな遺言を作成し、財産を長女に相続させる内容を記載した場合、この新しい遺言が有効であれば、以前の遺言は自動的に無効となります。これを黙示的な撤回といいます。以前の遺言と部分的に内容が異なる場合、異なる部分のみが新たな遺言の内容に置き換えられ、その他の部分は以前の遺言が有効となることにも注意が必要です。

新たな遺言を作成する場合でも、法律で定められた方式に従う必要があります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、それぞれ作成方法が細かく定められています。例えば、自筆証書遺言であれば、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。これらの方式に不備があると、せっかく作成した新たな遺言自体が無効と判断される可能性があります。新たな遺言が無効となれば、撤回も無効となり、以前の遺言が有効になってしまうという事態も起こりえます。ですから、新たな遺言を作成する際は、法律の専門家である弁護士や司法書士、または公証役場などに相談し、適切な手続きを踏むことを強くお勧めします。

撤回の方法:遺産の処分

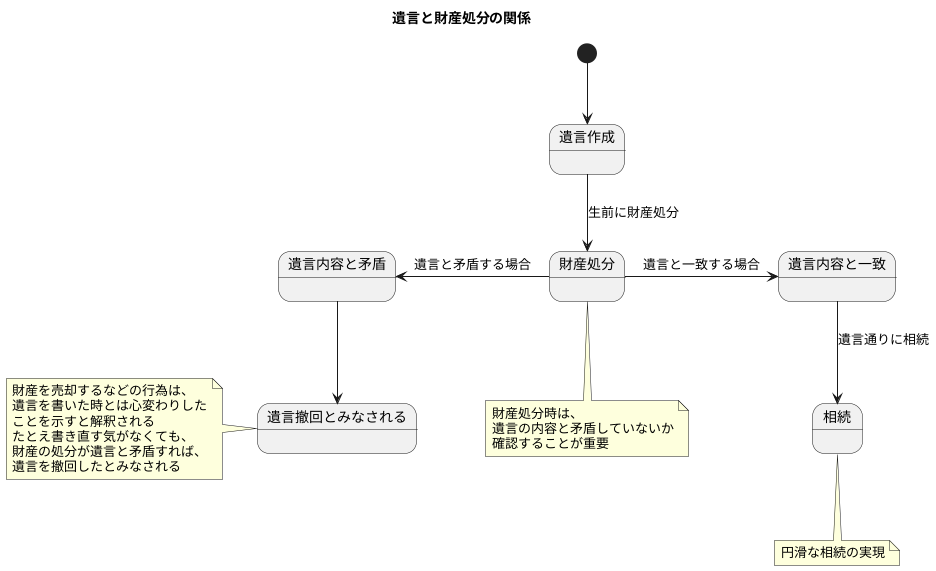

かつて書いた遺書の内容と異なる形で財産を処分した場合、それは遺書を書き直したのと同じ意味を持つと法律では考えられています。例えば、以前の遺書で特定の土地や建物を長男に相続させるように書いていたとしましょう。ところが、まだ生きている間にその土地や建物を売ってしまったとします。この場合、売却という行動自体が、前の遺書をなかったことにしたと見なされるのです。なぜなら、財産を売るという行為は、遺書を書いた時とは心変わりしたことをはっきりと示していると解釈されるからです。

たとえ遺書を書き直そうという気持ちは全くなくても、結果的に財産の処分が遺書の内容と矛盾する場合、遺書を撤回したとみなされます。ですから、注意が必要です。生前に財産を処分する時は、必ず以前に書いた遺書の内容と矛盾していないか、よく確認することが大切です。そうでないと、自分の意思とは異なる形で財産が分けられてしまう可能性があります。

例えば、遺言で別荘を次男に譲ると書いていたにも関わらず、生前にその別荘を売却してしまえば、次男は別荘を相続できません。遺言の内容と異なる財産の処分は、たとえ無意識であったとしても、法的には遺言の撤回と解釈されます。

自分の財産をどのように残したいかを明確にし、遺言と財産処分の整合性を常に意識しておくことが重要です。遺書の内容と現在の状況に違いが生じた場合は、速やかに専門家、例えば弁護士や司法書士に相談し、遺言書を書き直すなど適切な対応を行いましょう。そうすることで、自分の意思に基づいた円滑な相続を実現できるでしょう。

撤回の方法:遺言書の破棄

書き記した最後の思いを無効にする、つまり遺言を撤回するには、いくつかの方法があります。その中でも、遺言書そのものを無くしてしまう方法、つまり破棄する方法について詳しく見ていきましょう。

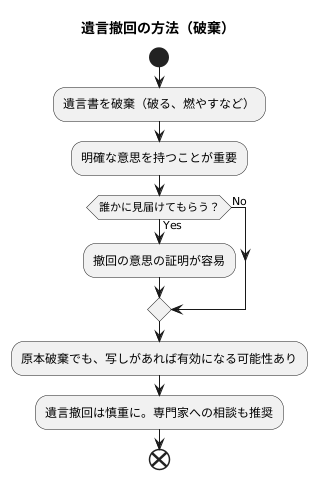

遺言書を意図的に破いたり、燃やしたりすることは、遺言の内容を無効にするという意思表示と見なされます。まるで最初から無かったものとして扱われるのです。例えば、自筆で書いた遺言書を破り捨てる、あるいは公正証書遺言を燃やすといった行為がこれにあたります。この時、重要なのは「無効にしたい」という明確な意思を持って行うことです。うっかりミスで破ってしまった、またはどこに置いたか分からなくなってしまった、というような場合は、撤回したとは認められません。

撤回の意思をより確実に証明するために、誰かに見届けてもらうという方法もあります。信頼できる人に立ち会ってもらい、遺言書を破棄するところを見届けてもらうのです。こうすることで、後々、本当に撤回する意思があったのかどうかが争いになった際に、有力な証拠となります。

ただし、遺言書を破棄したからといって、必ずしも撤回が成立するとは限りません。例えば、自筆証書遺言の場合を考えてみましょう。原本を破棄したとしても、もし写しがあれば、裁判所はその写しに基づいて遺言の効力を認める可能性があります。原本が無くなったからといって、必ずしも最後の思いが無効になるわけではないのです。

遺言の撤回は、人生における大きな決断の一つです。安易に考えず、慎重に検討することが大切です。もし、遺言の撤回について迷っているなら、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。

撤回の方法:遺産の破棄

書き置きや公正証書で残された遺言によって、特定のものが誰かに与えられると決められていた場合でも、そのものを持ち主が自ら壊してしまうことで、遺言の内容を変えることができます。言い換えると、これは遺言をなかったことにする行為と見なされるのです。例えば、書き置きに「この絵は友人に譲る」と書かれていたとします。もし、持ち主が生前にこの絵をわざと焼いてしまった場合、その行為は遺言の内容を書き換えたものと解釈されます。なぜなら、持ち主がその絵を友人に渡す意思を捨てたと判断されるからです。

このような遺産の破棄による遺言の変更は、あくまでも持ち主がわざと行った場合にのみ適用されます。もし、火事や地震などの思いがけない出来事で絵が燃えてしまったり壊れてしまったりした場合は、遺言の内容を変える行為とは見なされません。つまり、友人は別の形で遺産を受け取る権利を持ち続けることになります。

遺言の内容を変えるために持ち物を壊す場合には、その意思をはっきりと示すことが大切です。例えば、日記などに「この絵はもう友人にあげたくないから、焼却処分した」といった記録を残しておくことで、のちのちトラブルを防ぐことができます。周りの人にその気持ちを伝えておくことも有効な手段です。

ただし、注意しなければならない点もあります。自分が所有しているものであっても、他の人と共有しているものや、抵当権などが設定されている場合には、勝手に処分することができない場合があります。このような場合には、勝手に処分してしまうと、法律に違反する可能性もあります。そのため、遺産を破棄して遺言の内容を変える場合には、事前に法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

| 状況 | 結果 | 補足 |

|---|---|---|

| 持ち主が遺言で指定した物を 意図的に破壊した場合 |

遺言の変更と見なされる。 (例:絵を焼却) |

持ち主が意思を 変更したと判断されるため。 |

| 遺言で指定した物が 事故で破壊された場合 (例:火災、地震) |

遺言の変更と見なされない。 受取人は別の形で 遺産を受け取る権利を保持。 |

不可抗力による 破壊のため。 |

| 共有物や抵当権が設定された物を 破壊した場合 |

法律違反の可能性あり | 所有権が制限されている ため、勝手に処分できない。 |

注意点と専門家への相談

人が亡くなった後、その方の財産をどのように分けるかを書いた遺言書は、書き直したり、無効にすることができます。これを遺言の撤回と言います。しかし、この撤回は、複雑な法律の決まりに従って行う必要があるため、注意が必要です。

特に、以前に書いた遺言が複数ある場合や、土地や建物、会社の株など、様々な種類の財産をどのように分けるかが複雑な場合は、法律の専門家に相談することがとても大切です。弁護士や司法書士といった専門家は、遺言に関する法律の知識や、これまで扱ってきた様々な事例の経験が豊富です。そのため、一人ひとりの状況に合わせて、的確な助言をしてくれます。

遺言の撤回は、どのように行えばいいのか、必要な手続きは何なのか、分からないことがあれば、すぐに専門家に相談しましょう。正しい手続きを踏まないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまうかもしれません。また、予期せぬ問題が起こり、家族間で争いが起きてしまう可能性もあります。専門家の助けを借りることで、スムーズで確実な遺言の撤回ができます。

さらに、遺言を撤回する場合は、家族や親族に事前に相談することも重要です。遺言の内容が変わったことを家族に知らせておくことで、将来、相続で揉めたり、トラブルになることを防ぐことができます。円満な相続を実現するためにも、家族としっかり話し合うことを心がけましょう。

| テーマ | 重要ポイント |

|---|---|

| 遺言の撤回 | 書き直しや無効化が可能だが、複雑な法律の決まりに従う必要がある。 |

| 専門家への相談 | 複数の遺言や複雑な財産分割の場合は、弁護士や司法書士等の専門家への相談が重要。 |

| 撤回の手続き | 正しい手続きを踏まないと遺言が無効になる可能性があり、専門家への相談が推奨される。 |

| 家族への相談 | 遺言の撤回は家族や親族に事前に相談し、相続トラブルを未然に防ぐことが重要。 |