遺言の基礎知識:法的効力と作成方法

調査や法律を知りたい

先生、『遺言』って複雑でよくわからないんですけど、簡単に言うとどういうものなんですか?

調査・法律研究家

そうだね、簡単に言うと、『遺言』とは、亡くなった人が、自分の財産を誰にあげるかとか、自分の死後のことをどうするかを決めておくためのものだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。誰でも自由に決められるんですか?

調査・法律研究家

基本的には誰でも自由に決められるけど、15歳以上で、ちゃんと自分の意思で決められる人でないとダメなんだ。それと、決められた書き方があるから、それにしたがって書かないといけないよ。

遺言とは。

人が亡くなった後、その人の財産をどうするのか、誰に引き継ぐのかといったことを記したものを「遺言」といいます。この遺言は、法律で決められた書き方に従って作成する必要があり、特別な事情の場合にも、別の決まった書き方があります。また、遺言を書くには、15歳以上であることと、自分の意思をはっきりと伝えられる能力が必要です。遺言は、書いた人が亡くなった後に効力を持ちます。

遺言とは

人は誰しもいつかは人生の幕を閉じます。その後に残される家族や大切な人々が、少しでも穏やかに過ごせるように、そして自分の財産を自分の意思で大切な人に託すために、遺言という制度があります。

遺言とは、人が亡くなった後に、その人の財産をどのように扱うか、誰に何を相続させるかなどを、生前に自分の意思で決めておく法的な手続きです。この遺言を残しておくことで、自分の希望を確実に実現し、相続人となる家族や親族間での不要な争いを防ぐことができます。

もし遺言書がない場合は、民法で定められた相続分に従って財産が分けられます。これは、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹といった法定相続人の範囲とそれぞれの相続割合が法律で決められていることを意味します。しかし、この法定相続分は、故人の生前の想いや事情をすべて反映しているとは限りません。

例えば、長年連れ添った配偶者に全財産を譲りたい、事業を継いでくれた子供に会社を相続させたい、内縁の妻や特別な友人、お世話になった人に感謝の気持ちとして財産の一部を贈りたい、といった場合、遺言を作成することで、これらの希望を叶えることができます。法定相続人以外の人にも財産を贈る(遺贈する)ことが可能になるのです。

また、財産の分配だけでなく、葬儀やお墓のこと、ペットの世話などについても、遺言で希望を書き残すことができます。

つまり遺言とは、人生の最終段階における大切な意思表示であり、残された人々を守るための、そして自分の想いを伝えるための最期のメッセージと言えるでしょう。

| 遺言の定義 | 人が亡くなった後、財産の扱い、相続などについて生前に決めておく法的手続き |

|---|---|

| 遺言のメリット |

|

| 遺言がない場合 | 民法で定められた法定相続分に従って財産が分割される |

| 遺言の重要性 | 人生の最終段階の大切な意思表示、残された人々を守るための、そして想いを伝える最期のメッセージ |

遺言の方式

人が亡くなった後、その方の財産をどのように分けるかを記したものが遺言です。この遺言は、法律で定められた書き方で作らないと、書いた人の意思が尊重されず、無効になってしまいます。そのため、どのような書き方があるのかを知っておくことが大切です。大きく分けて三つの書き方があります。

一つ目は、自筆証書遺言です。これは、遺言の全文、日付、氏名を自分の手で書き、印鑑を押す方法です。費用は一切かからず、思い立った時に一人で作成できる手軽さが魅力です。しかし、自分で保管するため、紛失したり、誰かに書き換えられたりする危険性があります。また、文字が読みにくいなどの理由で、のちのち親族間でトラブルになる可能性も否定できません。

二つ目は、公正証書遺言です。公証役場という法律の専門家が常駐する場所で作成します。公証人が遺言の内容を確かめ、保管もしてくれるため、最も安全で確実な方法と言えるでしょう。費用はかかりますが、紛失や偽造の心配がなく、相続手続きもスムーズに進みます。公証人が作成に関与するため、内容に不備や間違いがあれば、その場で指摘、修正してもらえる安心感もあります。

三つ目は、秘密証書遺言です。遺言の内容を誰にも知られたくない場合に選ぶ方法です。自分で書いた遺言を封筒に入れて密封し、公証役場で証人二人と一緒に、自分が書いた遺言であることを証明します。遺言の内容は秘密にできますが、証人二人を用意する必要があるなど、手続きが少し複雑です。また、内容の不備を公証人に確認してもらえないため、のちに無効と判断される可能性もあります。

このように、それぞれの書き方には、良い点と悪い点があります。ご自身の状況や希望に合わせて、どの方法が最適かじっくり考えて選ぶことが大切です。財産を確実に次の世代に引き継ぐためにも、遺言についてよく調べて、準備を進めていきましょう。

| 遺言の種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自筆し、印鑑を押す | 費用がかからない、手軽に作成できる | 紛失・書き換えの危険性、文字が読みにくい場合のトラブルの可能性 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で作成、公証人が内容を確認・保管 | 安全・確実、紛失・偽造の心配がない、相続手続きがスムーズ、内容の不備を修正してもらえる | 費用がかかる |

| 秘密証書遺言 | 自筆で作成、封筒に入れて密封、公証役場で証人2名と証明 | 遺言の内容を秘密にできる | 証人2名が必要、手続きが複雑、内容の不備の確認ができないため無効になる可能性がある |

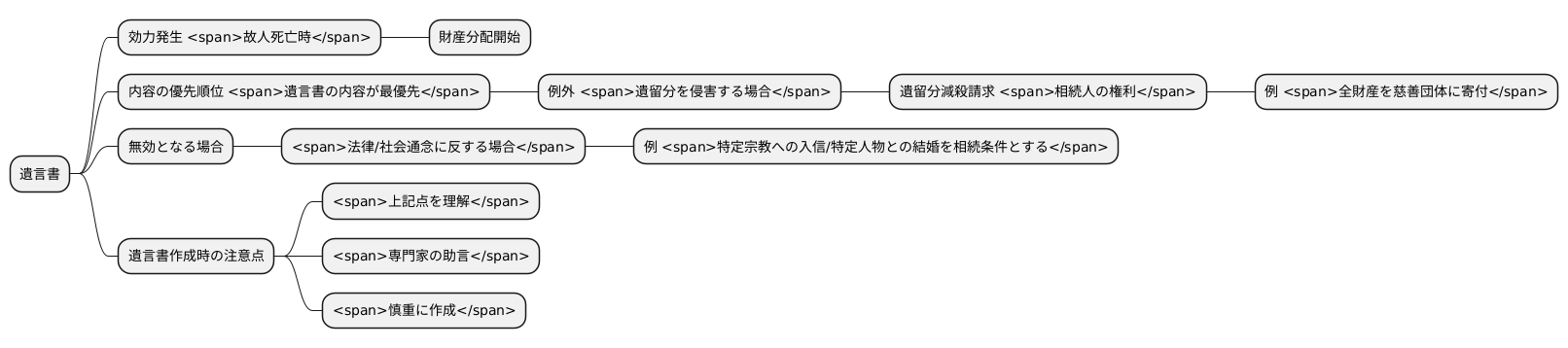

遺言の効力

人がこの世を去った時、その人の意思を示すものとして遺言書が大きな役割を担います。この遺言書、故人が残した最後の言葉とも言えるものですが、効力が生まれるのは、故人が亡くなった瞬間です。この時を境に、故人の財産は遺言書に記されたとおりに分配される手続きが始まります。

遺言書が存在する場合、そこに書かれた内容が最優先されます。しかし、法で定められた相続人の最低限の相続分(遺留分)を侵害するような内容であれば、話は別です。相続人は、自分の遺留分が侵害されている場合、不足分の請求(遺留分減殺請求)をする権利を持っています。例えば、故人が全財産を特定の慈善団体に寄付すると遺言した場合、法定相続人は自分の遺留分を確保するために、慈善団体に対し、減殺請求を行うことができます。

遺言の内容は、法に反したり、社会一般の道徳に反したりするものであってはなりません。もし、法律や社会通念に反する内容であれば、その遺言は無効と判断されます。例えば、特定の宗教への入信を相続の条件とする、特定の人物と結婚することを条件に財産を相続させるなど、個人の自由を著しく制限する内容や、差別的な内容は、無効とされる可能性が高いです。

遺言書を作成する際には、これらの点を十分に理解しておくことが大切です。法的に有効な遺言書とするためには、専門家の助言を得ることも有効な手段の一つです。故人の真の思いを尊重し、かつ、法に則り、残された人々に紛争を生じさせないためにも、遺言書の作成は慎重に行う必要があります。

遺言作成の注意点

人が亡くなった後に、その方の財産をどのように分けるか、誰に託すかを記したものが遺言です。この遺言を作成する際には、いくつか注意すべき点があります。まず、遺言を作成するには、遺言能力が必要です。これは、自分が何をしているのかを理解し、自分の意思で決定を下せる能力のことです。例えば、未成年者や、認知症などで判断能力が不十分な方は、遺言能力がないとみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

次に、遺言の内容は、明確で具体的でなければなりません。曖昧な表現や、解釈の余地がある表現は、後に親族間で争いが生じる原因になりかねません。例えば、「財産を子供に均等に分配する」と書くよりも、「長男には自宅を、次男には預貯金を相続させる」のように、具体的に何を誰に相続させるのかを明記する必要があります。また、遺言書には日付を忘れずに記入し、署名と押印も必要です。これらの要件を満たしていないと、遺言が無効になってしまう可能性があります。

さらに、遺言書は、大切に保管しなければなりません。紛失したり、誰かに書き換えられたりすると、せっかく書いた遺言が無効になるばかりか、自分の真意が歪められてしまう恐れがあります。特に、自分で書いた自筆証書遺言の場合は、保管場所を家族に知らせておく、あるいは信頼できる場所に保管するなどの対策が必要です。また、公正証書遺言を作成するという方法もあります。これは、公証役場で作成する遺言で、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

遺言の作成は、法律の専門知識が必要となる複雑な手続きです。確実で有効な遺言を作成するために、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。作成時の注意点だけでなく、相続に関する様々な問題についても相談に乗ってくれるため、安心して遺言作成を進めることができます。

| 遺言作成の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 遺言能力 | 自分が何をしているのかを理解し、自分の意思で決定を下せる能力が必要。未成年者や認知症の方は注意が必要。 |

| 明確で具体的な内容 | 曖昧な表現は避け、何を誰に相続させるかを具体的に明記する。 |

| 日付、署名、押印 | これらの要件を満たしていないと無効になる可能性がある。 |

| 遺言書の保管 | 紛失や書き換えを防ぐため、大切に保管する。家族に保管場所を知らせたり、信頼できる場所に保管する、公正証書遺言を作成するなどの対策が必要。 |

| 専門家への相談 | 法律の専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨される。 |

遺言と相続

人は亡くなると、その人が持っていた財産や権利、そして負債までもが親族に引き継がれます。これを相続といいます。この相続をスムーズに進めるために、故人の意思を示すものとして重要なのが遺言です。

遺言とは、生前に自分の財産をどのように分けたいか、誰に何を残したいかを記した法的効力のある文書のことです。この遺言があれば、その内容に従って相続手続きが進められます。故人の明確な意思表示があるため、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現できる可能性が高まります。

遺言がない場合、民法で定められた法定相続分に従って相続が行われます。法定相続分は、配偶者と子供、父母、兄弟姉妹など、故人とどのような関係にあったかによって細かく定められています。しかし、故人の生前の関係性や個々の事情によっては、この法定相続分が必ずしも故人の真の望みを反映しているとは限りません。例えば、生前に特別な貢献をしてくれた人や、経済的に困窮している親族がいる場合など、法定相続分とは異なる分け方を望むこともあるでしょう。

相続には、様々な手続きや法律問題が関わってきます。不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告など、複雑な手続きが必要となる場合もあります。また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、さらに手続きは複雑になります。さらに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、遺言の内容に疑義が生じた場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となることもあります。

このような相続に関する問題を解決し、円滑な相続を実現するためには、専門家の助言が不可欠です。弁護士や司法書士、税理士といった専門家は、相続に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。相続が発生した際には、まずは専門家に相談し、具体的な状況に応じた対応策を検討することが重要です。また、遺言の作成についても、専門家に相談することで、より確実で有効な遺言を作成することができます。将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも、早めの準備と専門家への相談をお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続 | 人が亡くなると、その人が持っていた財産や権利、そして負債までもが親族に引き継がれること。 |

| 遺言 | 生前に自分の財産をどのように分けたいか、誰に何を残したいかを記した法的効力のある文書。相続をスムーズに進めるために重要。 |

| 遺言がない場合 | 民法で定められた法定相続分に従って相続が行われる。故人の真の望みを反映していない可能性もある。 |

| 相続の手続き | 不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告など、複雑な手続きが必要。未成年者や認知症の方がいる場合はさらに複雑になる。 |

| 相続問題の解決 | 弁護士や司法書士、税理士といった専門家の助言が不可欠。相続が発生した際や遺言作成時に相談することが重要。 |