離婚と子ども:面会交流の大切さ

調査や法律を知りたい

離婚したあと、子どもに会えなくなるんですか?

調査・法律研究家

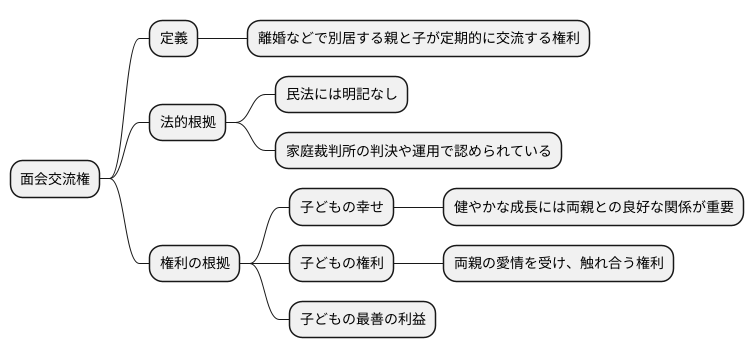

いいえ、必ずしもそうではありません。離婚後、子どもと一緒に暮らさない親にも、子どもと会う権利があります。これを『面会交流権』と言います。

調査や法律を知りたい

どんな権利なんですか?法律で決まっているんですか?

調査・法律研究家

法律の条文で決まっているわけではありませんが、親として当然の権利として認められています。ただし、子どもの幸せを一番に考えて決められます。

離婚における「面会交流権」とは。

離婚した後、子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもと会ったり、一緒に時間を過ごしたり、手紙のやり取りをしたりできる権利について説明します。この権利は、法律の条文にはっきりと書かれているわけではありませんが、親が当然持っている権利として、裁判での判決や家庭裁判所での実際の手続きの中で認められています。親の権利である一方、実際には子どもの幸せにとって良いのかどうかという視点で認められているものであり、子どもの権利という側面もあると考えられています。

離れて暮らす親子の絆

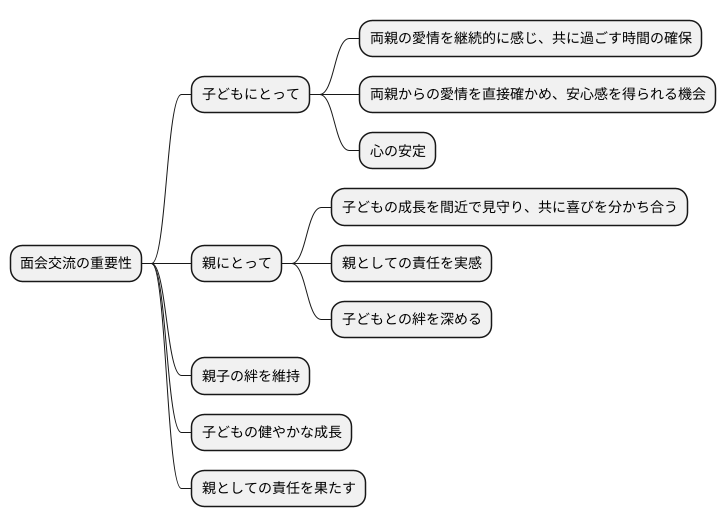

夫婦が別れるということは、子どもにとって大きな心の揺らぎとなる出来事です。慣れ親しんだ環境の変化や、両親が一緒にいないという現実に、不安や寂しさを感じるのは当然のことでしょう。たとえ両親が別々に暮らすことになっても、子どもにとって両親の存在は変わらず重要です。

子どもが健やかに成長していくためには、両親からの愛情を継続的に感じ、共に過ごす時間を持つことが不可欠です。離れて暮らす親子の間で、この継続的な繋がりを支える大切な役割を果たすのが面会交流です。面会交流は、単に親子が会う時間を作るだけのものではありません。子どもにとっては、両親の愛情を直接確かめ、安心感を得られる貴重な機会となります。たとえ短い時間であっても、両親と一緒に笑い、語り合い、共に過ごすことで、子どもは自分が愛されていることを実感し、心の安定を得ることができるのです。

また、面会交流は親にとっても大切な機会です。子どもの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合うことで、親としての責任を実感し、子どもとの絆を深めることができます。離れて暮らしていても、子どもの成長を見守り、支えていくという親としての役割は変わりません。面会交流を通して、子どもとの繋がりを維持し、共に成長していく喜びを分かち合うことは、親にとってもかけがえのない経験となるでしょう。

面会交流は、離れて暮らす親子の絆を維持するだけでなく、子どもの健やかな成長と、親としての責任を果たすためにも重要な役割を果たすのです。子どもにとって最善の利益を考え、両親が協力して面会交流を実現していくことが大切です。

面会交流の持つ意味

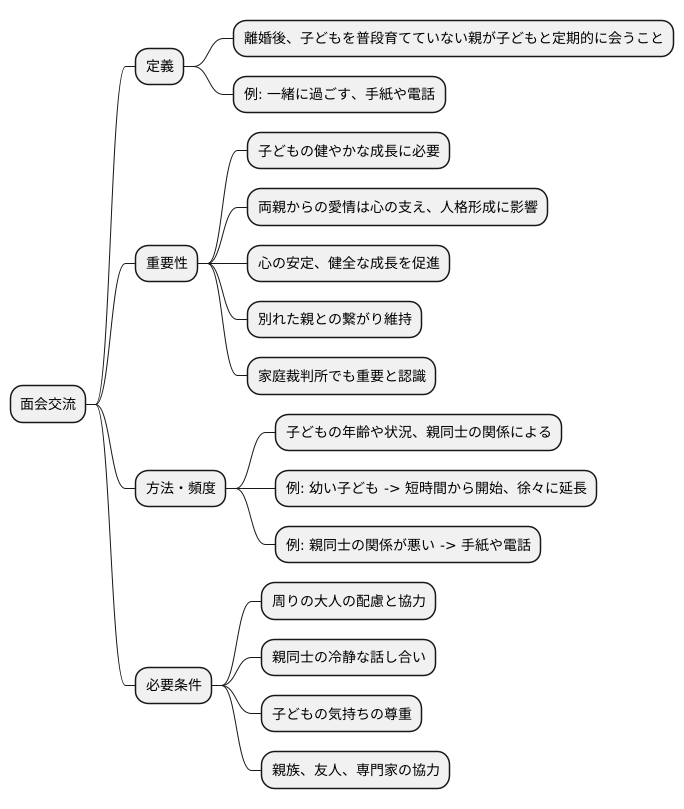

夫婦が離婚した後、子どもを普段育てていない親が子どもと定期的に会うことを面会交流と言います。これは、一緒に時間を過ごしたり、手紙や電話でやり取りをすることも含まれます。面会交流は、別れた親の権利として認められているだけではなく、子どもの健やかな成長にとって非常に大切なものと考えられています。

子どもにとって、両親の存在は心の支えとなり、人格形成にも大きな影響を与えます。両親が離婚という辛い経験をしたとしても、両方の親から愛情を受け取ることは、子どもの心を安定させ、健全な成長を促します。面会交流を通して、子どもは別れた親との繋がりを維持し、愛情を感じながら成長していくことができます。たとえ親が一緒に暮らしていなくても、子どもにとって両方の親が必要だという考えは、家庭裁判所の仕事の中でも広く認められています。

面会交流は、子どもの福祉を第一に考えて決められます。面会交流の頻度や方法、時間は、子どもの年齢や状況、そして親同士の関係によって様々です。例えば、まだ幼い子どもであれば、短い時間だけ会うことから始め、徐々に時間を長くしていくこともあります。また、親同士の仲が悪く、直接会うのが難しい場合は、手紙や電話での交流から始めることもあります。

面会交流は、子どもが安心して親と会えるように、周りの大人の配慮と協力が不可欠です。子どもが安心して面会交流できるよう、親同士が冷静に話し合い、子どもの気持ちを尊重することが大切です。また、周りの親族や友人、専門家なども、子どもにとって最善の環境を整えるために協力することが重要です。

法律で定められていない権利

顔を合わせる権利、面会交流権という言葉をご存知でしょうか?これは、離婚などで親と子が別々に暮らすことになった際に、離れて暮らす親と子が定期的に会って交流する権利のことです。興味深いことに、この権利、民法などの法律にはっきりと書かれているわけではありません。条文を探しても見つからないのです。では、法的根拠がないのかというと、そうではありません。家庭裁判所での過去の判決や、実際に行われている裁判所の運用において、この権利は認められています。まるで、長い間の慣習によって生まれた掟のようなものですね。

なぜ、このような権利が認められるようになったのでしょうか?それは、子どもの幸せを何よりも大切にするという考え方が根底にあります。子どもが健やかに育つためには、両親と良い関係を築くことがとても重要です。たとえ両親が離婚したとしても、子どもにとってはどちらも大切な親であることに変わりはありません。離れて暮らす親と定期的に会うことで、子どもは愛情を感じ、安心感を得ることができます。このような親子の絆は、子どもの成長を支える大きな力となるのです。面会交流は、そうした絆を育むための大切な機会を提供してくれます。

法律に明記されていないからといって、この権利を軽んじてはいけません。子どもの権利を守るという視点から見ても、面会交流は非常に重要な意味を持っています。子どもは、両親の愛情を受け、両親と触れ合う権利を持っているのです。面会交流は、この権利を実現するための具体的な方法の一つと言えるでしょう。法律に書かれていないからといって軽視するのではなく、子どもの最善の利益を考えて、この権利を尊重していく必要があるのです。

子どもの権利という考え方

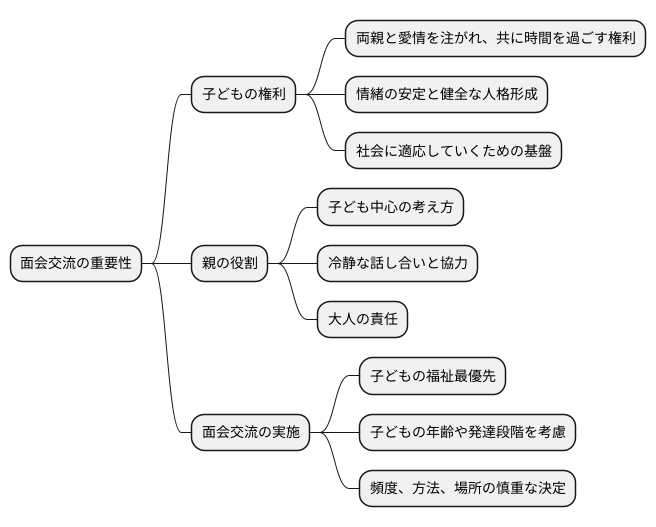

子どもにとって両親の存在はかけがえのないものであり、たとえ両親が離婚という選択をしたとしても、この事実は変わりません。両親が別々に暮らすことになったとしても、子どもは両方の親から愛情を注がれ、共に時間を過ごす権利を持ち続けています。この権利を「子どもの権利」と呼び、近年、その重要性がますます認識されています。

面会交流とは、子どもが別居している親と会う機会を設けることであり、この子どもの権利を実現するための具体的な方法です。子どもは面会交流を通して、別居している親との絆を維持し、愛情を確認することができます。これは子どもの情緒の安定、健全な人格形成に大きく寄与するものであり、将来、社会に適応していく上でも重要な役割を果たします。

これまで、面会交流は親の権利として捉えられる傾向がありました。しかし、真に大切なのは子どもの福祉です。面会交流は、親の都合ではなく、子どもの利益を最優先に考えて行われるべきものです。面会交流の頻度や方法、場所などは、子どもの年齢や発達段階、両親の関係性などを考慮し、子どもにとって何が最善かという視点で慎重に決定する必要があります。

両親が離婚した場合、どうしても感情的な対立が生じやすく、子どもを巻き込んだ争いに発展してしまうケースも少なくありません。しかし、子どもの幸せを願うのであれば、両親が冷静に話し合い、協力し合うことが不可欠です。子どもの健やかな成長を支えるためには、両親が大人の責任として、子ども中心の考え方を大切にし、共に協力していく姿勢が求められます。子どもの権利を尊重し、面会交流という制度を有効に活用することで、子どもが安心して愛情に包まれながら成長できる環境を築くことができるでしょう。

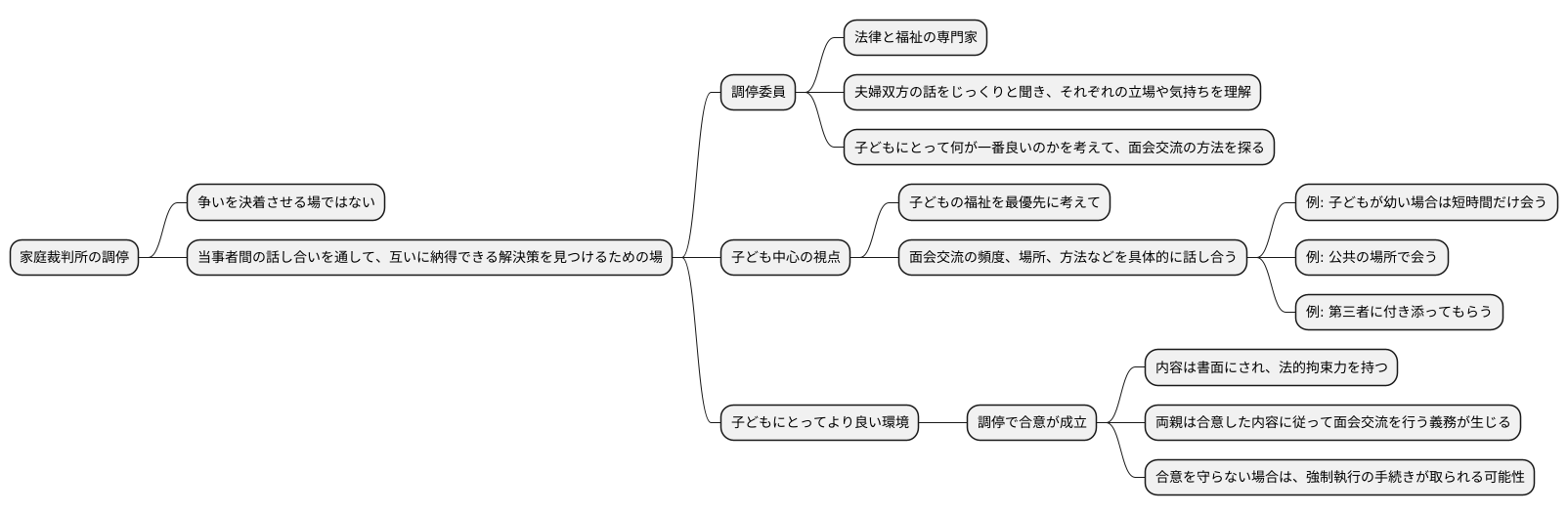

調停による解決

夫婦が別れることとなり、子どもの養育について話し合う時、面会交流の方法で意見が合わない場合、家庭裁判所の調停という手続きを利用することができます。調停とは、裁判とは違い、争いを決着させる場ではなく、当事者間の話し合いを通して、互いに納得できる解決策を見つけるための場です。調停では、家庭裁判所の調停委員と呼ばれる、法律と福祉の専門家が間に入り、夫婦双方の話をじっくりと聞き、それぞれの立場や気持ちを理解しながら、子どもにとって何が一番良いのかを考えて、面会交流の方法を探っていきます。

調停では、感情的にならずに冷静に話し合い、互いに譲り合いながら合意を目指すことが大切です。調停委員は、子ども中心の視点に立ち、両親のどちらか一方に有利なように話を進めるのではなく、子どもの福祉を最優先に考えて、面会交流の頻度(どのくらいの回数会うか)、場所(どこで会うか)、方法(どのように会うか)などを具体的に話し合うよう促します。例えば、子どもがまだ幼い場合は、短時間だけ会うことから始めたり、両親のどちらかの自宅ではなく、公園などの公共の場所で会うようにしたり、両親以外の信頼できる第三者に付き添ってもらうようにしたり、といった様々な方法が考えられます。

こうして、子どもにとってより良い環境を築き上げていくことが重要です。調停で夫婦間の話し合いがまとまり、合意が成立すれば、その内容は書面にされ、法的拘束力を持つようになります。つまり、両親は合意した内容に従って面会交流を行う義務が生じるのです。もし、合意した内容を守らない場合は、強制執行の手続きが取られる可能性もあります。調停は、離婚という難しい状況下でも、子どもにとって最善の利益を守り、穏やかな解決を導くための大切な役割を果たしていると言えるでしょう。