取り消し:なかったことにできる契約?

調査や法律を知りたい

『取消し』って、どういう時にできるんですか?

調査・法律研究家

だまされたり、おどされたりして何かをさせられた時など、正しい判断ができなかった時にした行為を取り消せるんだよ。例えば、怖い人に脅されて無理やり高額な壺を買わされた、というような場合だね。

調査や法律を知りたい

じゃあ、取り消せるまで、その壺を買ったことになるんですか?

調査・法律研究家

そう。取り消すまでは、一応買ったことになる。でも、取り消すと、最初から壺を買っていなかったことになるんだ。

取消しとは。

だまされたり、おどされたりしてした行為や、欠陥のある意思表示は、なかったこととして取り消すことができます。これを取消しと言います。取消しができる行為は、取り消すまでは有効なものとして扱われますが、取り消す意思を示した時点で、最初からなかったことになります。

取り消しとは

約束や契約は、当事者同士の自由な意思に基づいて行われるべきです。私たちの社会は、この自由な意思表示という大原則の上に成り立っています。しかし、現実には、様々な事情でこの原則が守られない場合があります。例えば、相手を騙したり、脅迫したりして、無理やり契約を結ばせるといったケースです。このような不正な手段によって歪められた意思表示に基づいて結ばれた契約は、果たして有効と言えるでしょうか?

このような場合に、契約をなかったことにしてくれるのが「取り消し」という制度です。「取り消し」とは、瑕疵のある意思表示、つまり不正な影響を受けてなされた意思表示を無効にすることができる制度です。この制度があるおかげで、私たちは不正な契約から守られ、公正な取引を行うことができます。

具体例を挙げてみましょう。ある人が、土地を売却しようと考えていました。そこに、別の者が近づいてきて、「この土地は将来、価値がなくなる」と嘘を言い、本来の価格よりはるかに安い値段で土地を買い取る契約を結びました。この場合、土地を売却した人は、騙されて、本来の価格より安い値段で土地を手放すという不当な契約を結ばされています。このような場合、売却した人は、契約を取り消すことができます。

契約が取り消されると、その契約は最初から無効となります。つまり、上記の例では、土地の売買自体がなかったことになり、売却した人は土地を取り戻すことができます。このように、「取り消し」は、不正な手段によって不当な契約を結ばされた人を守るための、非常に重要な制度と言えるでしょう。

ただし、取り消しを行使するためには、一定の期間制限があります。不正な行為があったことを知ってから一年以内、または契約締結から十年以内に、裁判所に取り消しを請求する必要があります。この期間を過ぎると、たとえ不正な手段で契約が結ばれていたとしても、取り消すことができなくなるので注意が必要です。

| 契約の原則 | 当事者同士の自由な意思 |

|---|---|

| 問題点 | 騙したり、脅迫したりして、無理やり契約を結ばせるケースが存在 |

| 解決策 | 「取り消し」制度:瑕疵のある意思表示を無効にする |

| 「取り消し」の効果 | 契約を最初から無効にする |

| 具体例 | 土地売却時に嘘を言われ、不当に安い価格で売却させられた場合、売却者は契約を取り消し、土地を取り戻せる |

| 期間制限 | 不正を知ってから1年以内、または契約締結から10年以内 |

| 方法 | 裁判所に取り消しを請求 |

取り消しの対象

人が物を買ったり、誰かと約束事をしたりする時、それは自由な意思に基づいて行われるべきです。もしも、誰かに騙されたり、脅されたりして、自分の意思とは違うことをさせられたとしたら、それは大変なことです。このような場合、法律は弱い立場の人を守るために、「取り消し」という制度を設けています。

取り消しの対象となるのは、不正な行為によって本来の意思とは異なる意思表示をさせられた場合です。例えば、ある人が「この壺は大変貴重なもので、100万円の価値があります」と嘘をついて、実際には価値のない壺を100万円で売りつけた場合を考えてみましょう。壺を買った人は、壺が貴重なものだと信じて100万円を支払ったわけですが、もしも真実を知っていたら、決して買わなかったはずです。このような嘘によって人を騙す行為は「詐欺」と呼ばれ、取り消しの対象となります。

また、誰かを脅して無理やり契約を結ばせる「脅迫」も、取り消しの対象です。「もし契約しなければ、あなたの家族に危害を加える」などと脅迫されて契約した場合、たとえ契約内容に納得していたとしても、脅迫によって意思表示が不自由になっているため、取り消すことができます。

その他にも、相手を精神的に追い詰めて困惑させ、正常な判断力を失わせるような行為も取り消しの対象となります。例えば、高齢者に対して、必要のない高額な商品を執拗に勧めて契約させるといった行為です。

重要なのは、これらの行為によって、本来であれば行わなかったであろう意思表示をしたという点です。単に契約内容に不満がある、後で考え直したというだけでは取り消しは認められません。自由な意思が奪われていたかどうかが、取り消しの可否を判断する上で重要なポイントとなります。

取り消しの効力

取り消しとは、ある法律行為が最初からなかったものとみなすことを言います。これは、例えば意思表示に瑕疵(かし)があった場合などに認められる制度です。瑕疵とは、誤りや脅迫など、正しい判断を妨げる事情のことです。取り消しは遡及効(そきゅうこう)を持ちます。遡及効とは、ある行為が過去のある時点にまでさかのぼって効力を生じることを指します。つまり、取り消された法律行為は、最初から行われなかったものとして扱われます。

具体的な例として、土地の売買契約を考えてみましょう。もし、売主が買主を騙して、土地の価値を実際よりも高く偽って売却した場合、買主は詐欺を理由に売買契約を取り消すことができます。この場合、売買契約は最初から無効となります。登記簿上の所有権は一度買主に移っていましたが、取り消しによって元の売主に戻ります。まるで売買契約が初めから存在しなかったかのようです。

また、もし買主が既に売買代金を支払っていたとしたらどうでしょうか。この場合、売主には代金を返還する義務が生じます。さらに、売主が土地を売却したことで得られた利益、例えば地代なども返還しなければならない場合があります。反対に、買主が土地を所有していた期間に発生した費用、例えば固定資産税などは、売主に請求することができます。

このように、取り消しは不正な行為によって生じた不利益を解消し、当事者を元の状態に戻す強力な制度です。ただし、取り消しには一定の要件や期限が定められています。例えば、脅迫による意思表示の取消しは、脅迫がなくなってから一年以内に行わなければなりません。また、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知った時から一年以内に行わなければなりません。これらの期限を過ぎてしまうと、取り消すことができなくなってしまうため、注意が必要です。

| 項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 取り消し | 法律行為が最初からなかったものとみなすこと | 意思表示に瑕疵(かし)があった場合などに認められる |

| 瑕疵 | 誤りや脅迫など、正しい判断を妨げる事情 | |

| 遡及効 | ある行為が過去のある時点にまでさかのぼって効力を生じること | 取り消された法律行為は、最初から行われなかったものとして扱われる |

| 売買契約の取消し(例) | 売主が買主を騙して土地を売却した場合、買主は詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる | 売買契約は無効となり、登記簿上の所有権は元の売主に戻る |

| 代金返還義務 | 買主が既に売買代金を支払っていた場合、売主は代金を返還する義務が生じる | 売主が得た利益(地代など)も返還しなければならない場合がある。買主は土地所有期間に発生した費用(固定資産税など)を売主に請求できる。 |

| 取り消しの効果 | 不正な行為によって生じた不利益を解消し、当事者を元の状態に戻す強力な制度 | |

| 取り消しの要件・期限 | 一定の要件や期限が定められている | 脅迫による意思表示の取消しは脅迫がなくなってから1年以内、詐欺による意思表示の取消しは詐欺を知ってから1年以内 |

取り消しの手続き

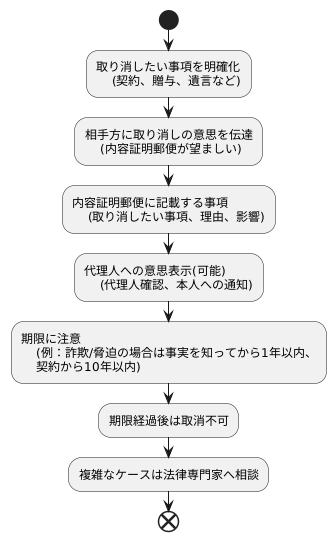

『取り消しの手続き』を進めるには、まず何を取り消したいのかを明確にする必要があります。例えば、契約を取り消したいのか、贈与を取り消したいのか、遺言を取り消したいのかによって、手続きの方法や必要となる書類が異なってきます。

次に、取り消したい相手に対して、あなたの意思を伝えなければなりません。これは、口頭で伝えることもできますが、後々のトラブルを避けるためには、内容証明郵便など、記録が残る書面で伝えることが望ましいでしょう。内容証明郵便であれば、いつ、どのような内容の文書を相手に送ったのかという証拠を残すことができます。書面には、取り消したい事項、取り消す理由、そして取り消すことによって相手にどのような影響が生じるのかを具体的に記載する必要があります。

相手方に代理人がいる場合は、その代理人に対して取り消しの意思表示をすることも可能です。ただし、代理人が本当に相手方の代理人であるのかを確認する必要があります。また、代理人に対して取り消しの意思表示をした場合は、念のため、相手方本人にもその旨を伝えるのが良いでしょう。

取り消しの手続きには期限があります。例えば、相手方の嘘や脅迫によって無理やり契約させられた場合、その事実を知った日から一年以内、あるいは契約をした日から十年以内に手続きをしなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、たとえどんなに不当な契約であっても、取り消すことができなくなってしまうので、期限には十分注意する必要があります。

さらに、法律や判例によっては、状況に応じて様々な条件が加わる可能性があります。複雑なケースでは、自分だけで解決しようとせず、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、適切な手続きを進めることができます。

取り消しと無効の違い

「取り消し」と「無効」は、一見似ているようですが、法律上の効果の発生時点において明確な違いがあります。簡単に言うと、無効な行為は最初から効力がなく、取り消される行為は初めは効力があるものの、後から無効にされる可能性があるものです。

無効とは、最初から法律上、効力が認められない行為のことを指します。例として、法律で禁じられている行為や、社会の秩序を乱すような行為などが挙げられます。このような行為は、最初から存在しなかったものとして扱われ、一切の法的効力が生じません。例えば、禁じられている薬物の売買契約は無効であり、売買はなかったものとして扱われます。また、無効は誰からでも主張できます。つまり、当事者だけでなく、第三者や裁判所も無効を主張することが可能です。

一方、取り消しとは、一旦は有効に成立した行為について、後から特定の理由に基づいて無効にする制度です。例えば、脅迫されて結んだ契約は、脅迫されたという事実を理由に取り消すことができます。取り消されるまでは、その行為は有効なものとして扱われ、法的な効力も発生します。しかし、取り消しが認められると、遡って最初から無効であったものとみなされます。つまり、取り消しは過去に遡って効力を失わせる効果を持ちます。

さらに、無効と取り消しの大きな違いとして、主張できる人の範囲が異なります。無効は、前述の通り、誰からでも主張できますが、取り消しは、特定の当事者のみが主張できます。例えば、詐欺や脅迫の被害者、未成年者など、法律で保護されている立場の人に限られます。これは、取り消しという制度が、権利を不当に奪われた人を守るための制度であるという趣旨に基づいています。

| 項目 | 無効 | 取消 |

|---|---|---|

| 効力の発生時点 | 最初から効力なし | 初めは効力あり、後から無効になる |

| 例 | 禁じられた薬物の売買契約 | 脅迫されて結んだ契約 |

| 主張できる人 | 誰でも主張可能(当事者、第三者、裁判所) | 特定の当事者(詐欺や脅迫の被害者、未成年者など) |

| 取り消しの効果 | 該当なし | 遡って無効 |

まとめ

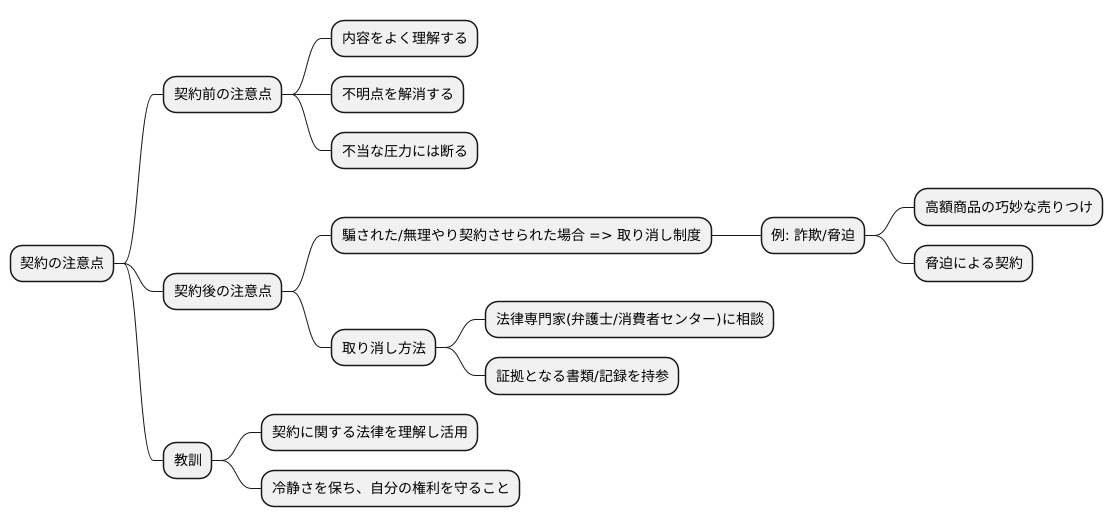

今回の話を通して、売買契約やサービス契約といった様々な契約を結ぶ際には、慎重な判断が求められることが分かりました。契約は、当事者間で権利と義務を決める大切な約束です。契約を結ぶ前には、契約書の内容をよく理解することが重要です。書面の内容が難解な場合は、遠慮なく質問し、不明な点を解消してから契約を結びましょう。また、契約を急かされたり、不当な圧力を感じたりするような場合は、きっぱりと断る勇気を持つことも大切です。契約を結んだ後で、騙されていたことに気づいたり、無理やり契約させられたと分かったりした場合には、「取り消し」という制度があります。これは、詐欺や脅迫といった不正な方法によって契約させられた場合に、その契約の効力をなくすことができるというものです。例えば、実際よりもはるかに高額な商品を、巧妙な話術で売りつけられた場合や、脅威を与えられて無理やり契約させられた場合などは、取り消しの対象となる可能性があります。契約を取り消したい場合は、できるだけ早く法律の専門家、例えば弁護士や消費者センターなどに相談することが大切です。専門家は、状況を適切に判断し、必要な手続きをサポートしてくれます。また、証拠となる書類や記録があれば、相談の際に持参するとスムーズです。契約は私たちの日常生活に深く関わっています。だからこそ、契約に関する法律を正しく理解し、適切に活用することで、不当な被害から自分自身を守ることができます。契約を結ぶ際には、常に冷静さを保ち、自分の権利を守ることの大切さを忘れないようにしましょう。