無責配偶者とは?離婚における立場と権利

調査や法律を知りたい

先生、「無責配偶者」って、何ですか?よく分かりません。

調査・法律研究家

簡単に言うと、離婚の原因を作っていない人のことだよ。例えば、相手が浮気をした、暴力を振るった場合、原因を作ったのは相手なので、君は「無責配偶者」になる。反対に、原因を作った側を「有責配偶者」と言うんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。無責配偶者から離婚を求めるのは認められるけど、有責配偶者からは難しいんですね?

調査・法律研究家

そうだね。無責配偶者からの離婚請求は基本的に認められる。有責配偶者からの請求は、相手が酷いことをしていて、結婚生活を続けるのが難しいなどの条件を満たせば、認められる場合もあるんだよ。

無責配偶者とは。

離婚の原因を作った側を有責配偶者と呼ぶのに対し、原因を作っていない側を無責配偶者と呼びます。無責配偶者が離婚を求めた場合は、問題なく認められます。一方、有責配偶者が離婚を求める場合は、過去の裁判例では一定の条件を満たせば認められるとしています。

無責配偶者の定義

夫婦関係が壊れる原因を作った側を有責配偶者、そうでない側を無責配偶者と言います。これは、離婚に関する大切な考え方です。

一体どのような行為が有責配偶者とされるのでしょうか。代表的な例としては、配偶者以外の人物と不適切な関係を持つこと、身体的もしくは精神的な暴力を振るうことが挙げられます。また、度を越した浪費や、子どもに対する養育を放棄する行為も含まれます。これらの行為は、夫婦関係を継続していく上で、大きな障害となるため、有責事由とみなされます。

逆に、無責配偶者とは、夫婦関係を壊すような行動を一切せず、関係を維持しようと努力してきたにも関わらず、配偶者の行為によって離婚せざるを得なくなった人のことです。例えば、配偶者が不貞行為を繰り返すにも関わらず、関係修復を試みたものの、最終的に離婚を選ばざるを得なくなった場合、その人は無責配偶者と判断されます。あるいは、配偶者から暴力を受けて、身の危険を感じ、離婚を選択した場合も、無責配偶者となります。

この有責配偶者と無責配偶者の区別は、離婚を認めるかどうか、慰謝料の金額、子どもの親権などを決める上で、非常に重要な要素となります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。これは、自らの責任で夫婦関係を破綻させておきながら、離婚を求めるのは不当だと考えられているからです。一方、無責配偶者からの離婚請求は、たとえ相手が同意していなくても、一定の条件を満たせば認められます。また慰謝料請求においても、有責配偶者は無責配偶者に対して、精神的な苦痛に対する賠償責任を負います。このように、有責無責の判断は、離婚にまつわる様々な法的効果に影響を及ぼすため、しっかりと理解しておく必要があります。

| 有責配偶者 | 無責配偶者 | |

|---|---|---|

| 定義 | 夫婦関係が壊れる原因を作った側 | 夫婦関係を壊すような行動を一切せず、関係を維持しようと努力してきたにも関わらず、配偶者の行為によって離婚せざるを得なくなった人 |

| 行為の例 |

|

|

| 離婚請求 | 原則として認められない | 相手が同意していなくても、一定の条件を満たせば認められる |

| 慰謝料請求 | 無責配偶者に対して、精神的な苦痛に対する賠償責任を負う | 有責配偶者から慰謝料を請求できる |

| 影響 | 離婚を認めるかどうか、慰謝料の金額、子どもの親権などを決める上で、非常に重要な要素 | 離婚を認めるかどうか、慰謝料の金額、子どもの親権などを決める上で、非常に重要な要素 |

無責配偶者の離婚請求

夫婦関係が一方の責任で壊れてしまった場合、責任のない側から離婚を求めることは、基本的に認められています。これは、壊れた関係を無理やり続けるよう責任のない側に強いるのは、あまりにも酷いことだからです。

責任のある側の行動によって、責任のない側は心に深い傷を負い、一緒に暮らしていく気力を失ってしまうことがほとんどです。既に壊れてしまった関係を修復するのは容易ではなく、責任のない側が苦しみ続けることを強いるのは適切ではありません。そのため、裁判所も責任のない側の離婚の申し出を、ほぼ受け入れるのが現状です。

責任のない側は、離婚によって自由になり、新しい人生を始める権利があります。過去のつらい経験から解放され、自分らしい生き方を見つける機会が保障されるべきです。

一方で、責任のない側が離婚を求める場合でも、離婚後の生活保障や子供の養育費など、様々な問題をきちんと解決する必要があります。特に、子供がいる場合には、親権や面会交流など、子供の福祉を最優先に考えて話し合いを進めることが大切です。

離婚は、夫婦だけでなく、子供の人生にも大きな影響を与える出来事です。感情的にならず、冷静に話し合い、双方が納得できる解決策を見つけることが重要です。場合によっては、弁護士や家庭裁判相談官などの専門家の助言を受けることも有効な手段です。円満な解決を目指し、新たな人生への第一歩を踏み出すために、必要な手続きや情報をきちんと確認することが大切です。

| 離婚の可否 | 理由 | 責任のない側の権利 | 解決すべき問題 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 認められる |

|

|

|

|

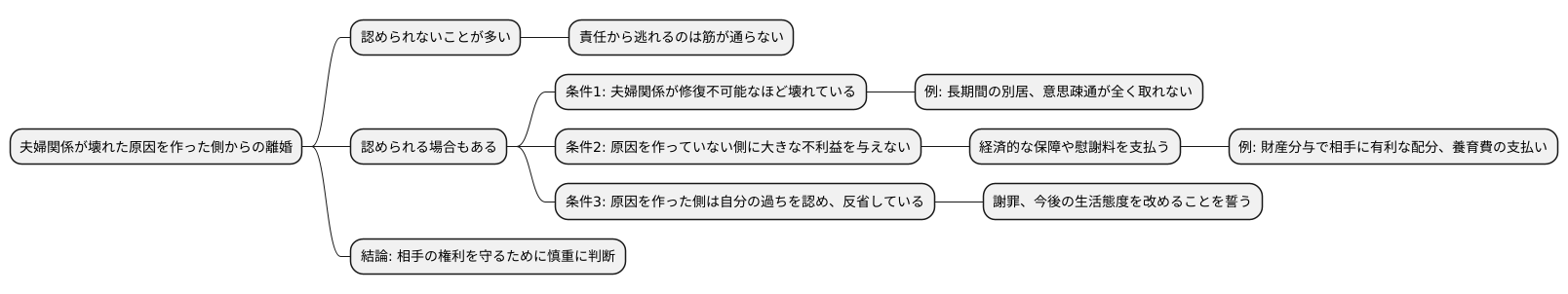

有責配偶者からの離婚請求

夫婦関係が壊れた原因を作った側からの離婚の申し出は、なかなか認められないことが多いのです。なぜなら、自分が壊しておきながら責任から逃れるために離婚を求めるのは、筋が通らないと判断されるからです。しかし、裁判では、いくつかの条件を満たせば、原因を作った側からの離婚も認められる場合があるとされています。

まず、夫婦関係が修復不可能なほど壊れていなければならないという点です。単なる一時的な不和や、話し合いで解決できる可能性が残されている状態では、離婚は認められません。長期間の別居や、相手との意思疎通が全く取れない状態などが、修復不可能な状態の例として挙げられます。

次に、原因を作っていない側に大きな不利益を与えてはならないという点です。離婚によって、経済的に困窮したり、社会的な立場を失ったりするようなことがあってはなりません。原因を作った側は、経済的な保障や慰謝料を支払うなどして、相手の不利益を少しでも軽くする努力が求められます。具体的には、財産分与において相手に有利な配分をしたり、養育費を十分に支払ったりすることが必要となるでしょう。

さらに、原因を作った側は、自分の過ちを認め、反省している姿勢を見せる必要があります。単に離婚を認めさせたいというだけでなく、自分の行いを真摯に反省し、相手に対する償いの気持ちを持つことが重要です。これまでの言動を謝罪したり、今後の生活態度を改めることを誓ったりするなど、具体的な行動で示すことが求められます。

このように、原因を作った側からの離婚は、相手の権利を守るために慎重に判断されます。深い反省と、相手への十分な配慮があって初めて、認められる可能性が出てくるのです。

慰謝料請求

夫婦間の信頼関係を裏切る行為によって深い傷を負った場合、損害を金銭で償ってもらうことができます。これを慰謝料請求と言い、裏切られた側、つまり責任のない配偶者が、責任のある配偶者に対して請求することができます。

慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではなく、様々な事情を考慮して決められます。まず、どれほど重大な裏切り行為だったのかが重要な点です。例えば、長年にわたって信頼関係を築いてきたにもかかわらず、不貞行為によって裏切られた場合、肉体的な裏切りだけでなく、精神的な苦痛も大きいと考えられます。また、暴力を振るわれたなど、身体的、精神的に大きな苦痛を与えられた場合も、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

次に、結婚期間の長さも考慮されます。長い年月を共に過ごしてきた夫婦ほど、築き上げてきた信頼関係は深く、裏切り行為による精神的なダメージも大きくなると考えられるからです。短い結婚期間に比べて、長期間の結婚生活が破綻した場合、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

さらに、お互いの経済状況も考慮されます。慰謝料を支払う側の収入が少ない場合、高額な慰謝料を支払うことは難しいからです。逆に、慰謝料を請求する側の経済状況が厳しい場合、生活の安定のために慰謝料の必要性が高まると考えられます。

慰謝料は、金銭で心の傷を癒すという意味だけでなく、責任のある側が自分の行為を反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないように促す効果も期待されています。慰謝料請求は、傷ついた配偶者の権利を守り、将来の生活を支えるための大切な手段と言えるでしょう。

| 考慮事項 | 詳細 |

|---|---|

| 裏切り行為の重大性 |

|

| 結婚期間の長さ |

|

| お互いの経済状況 |

|

| 慰謝料の目的 |

|

財産分与

夫婦が人生を共に歩む中で築き上げた財産は、離婚の際に分け合うことになります。これを財産分与といいます。財産分与は、住宅や預貯金、車、株式など、結婚してから夫婦が協力して得た財産すべてが対象となります。家具や家電といった日用品も含まれます。

財産分与の基本は、夫婦が築いた財産を半分ずつにすることです。例えば、夫婦の共同名義の預金が1000万円ある場合、それぞれ500万円ずつとなります。住宅ローンが残っている家の場合、家の価値からローン残高を引いた金額を半分ずつ分けます。

ただし、どちらか一方に離婚の原因がある場合、責任のない側、つまり無責配偶者は、有責配偶者に対して、財産の分け方を変更するように請求することができます。例えば、夫の不貞行為が原因で離婚する場合、妻は無責配偶者となります。夫がギャンブルで財産を減らしてしまった場合などは、妻は本来受け取るべきであった財産の全額、もしくはそれ以上の金額を請求できる可能性があります。

また、有責配偶者が財産を隠そうとした場合、例えば、離婚前にこっそり預金を別の口座に移したり、高価な宝石を売却してしまったりした場合、裁判所は、隠された財産も考慮して財産分与の額を決めます。隠した財産が後から見つかった場合、改めて財産分与のやり直しを求めることもできます。

財産分与は、離婚後の生活の土台となる大切なものです。特に、無責配偶者にとっては、受け取る財産によって今後の生活が大きく左右されることもあります。そのため、無責配偶者は自分の権利をしっかりと理解し、主張することが重要です。専門家である弁護士に相談することで、適切な財産分与を受けるためのアドバイスやサポートを受けることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 財産分与の対象 | 結婚してから夫婦が協力して得た財産すべて(住宅、預貯金、車、株式、家具、家電など) |

| 財産分与の基本 | 夫婦が築いた財産を半分ずつにする |

| 離婚原因がある場合 | 無責配偶者は有責配偶者に対して、財産の分け方を変更するように請求することができる(例:不貞行為、ギャンブル) |

| 財産隠し | 有責配偶者が財産を隠した場合、裁判所は隠された財産も考慮する。後から見つかった場合、財産分与のやり直しを求めることができる。 |

| 財産分与の重要性 | 離婚後の生活の土台。無責配偶者は自分の権利を理解し、主張することが重要。弁護士に相談することで適切なアドバイスやサポートを受けられる。 |

親権

夫婦が子どもを残して別れることになると、どちらが子どもの親権を持つのかを決める必要が出てきます。子どもの幸せを一番に考えて、親権は決められます。夫婦間で問題が起きた時、悪いことをしていない側、つまり、責められる理由がない側は、責められる理由がある側よりも親権を取りやすい傾向にあります。特に、責められる側の行動が子どもに悪い影響を与えるような場合は、裁判所は責められる理由がない側を親権者とするケースが増えます。

例えば、家庭内で暴力を振るったり、子どもの世話をきちんとしないなど、子どもにとって良くない環境を作った側は、親権を失う可能性が高くなります。また、子どもに精神的な負担をかけるような行為、例えば、暴言を吐いたり、無視したりする行為も、親権を争う上で不利な材料となるでしょう。子どもがまだ幼い場合、母親が親権を持つことが多いですが、これは必ずしもそうとは限りません。父親が育児に積極的に関わってきた実績がある場合や、母親に育児をする上での問題がある場合は、父親が親権を持つこともあります。

親権を持つということは、子どもの住む場所や教育、医療など、生活に関する重要な決定権を持つということです。また、子どもが病気や怪我をした際に、病院で治療を受けさせるなどの緊急時の対応も行います。加えて、子どもが成人するまで、金銭的な援助を行う義務も負います。親権は、子どもの成長にとって大変重要なものです。責められる理由がない側は、子どもの幸せを守るためにも、親権を得るために積極的に動くことが大切です。親権問題で悩んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、親権獲得に向けてサポートしてくれます。子どもの幸せな未来のために、最善の選択をするように心がけましょう。

| 親権決定の基準 | 親権取得に有利な要素 | 親権取得に不利な要素 | 親権者の役割 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 子どもの幸せ | 責められる理由がない側、育児への積極的な関わり | 家庭内暴力、育児放棄、子どもへの精神的負担(暴言・無視など) | 子どもの住む場所、教育、医療などの決定権、緊急時の対応、金銭的援助 | 専門家(弁護士など)への相談 |