離婚と保護命令:配偶者からの暴力への対処

調査や法律を知りたい

先生、離婚の時の保護命令についてよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

調査・法律研究家

もちろんです。保護命令とは、配偶者からの暴力で生命や体に危険が及ぶ恐れがあるとき、裁判所に申し立てて、相手が近寄ってきたり連絡してきたりするのを禁止してもらうことだよ。命令の種類は、あなた自身への接近禁止、電話などの連絡禁止、お子さんへの接近禁止、親族への接近禁止、そして、一緒に住んでいる場合は相手を家から追い出す命令があるんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。どこに申し立てればいいんですか? どれくらいで命令は出ますか?

調査・法律研究家

原則として、相手が住んでいる場所の裁判所だね。相手の住所がわからない場合は、あなたの住所地の裁判所でも大丈夫だよ。命令が出るまでは大体10日から半月くらいかかるね。ただし、相手から危害を加えられる可能性が高いと証明する必要があり、条件は厳しいけれど、命令に違反すると罰則もあるから効果は期待できるよ。

離婚における「保護命令」とは。

夫婦間の問題で、相手から暴力や脅しを受けていて、このままでは命や体に危険が及ぶかもしれない場合、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づいて、裁判所に保護命令を求めることができます。保護命令には5種類あります。(1)自分自身に近づかないように命じる命令、(2)電話や手紙などで連絡してこないように命じる命令、(3)一緒に暮らしている子供に近づかないように命じる命令、(4)自分の親族などに近づかないように命じる命令、(5)相手と一緒に住んでいる場合に、相手を家から追い出す命令です。保護命令は、通常、相手が住んでいる地域の裁判所に申し立てますが、相手の住所がわからない場合は、自分が住んでいる地域の裁判所に申し立てます。申し立てから10日から半月ほどで命令が出ます。命令を出してもらうには、相手の暴力によって命や体に重大な危害が加えられる可能性が高いことを証明する必要があり、その条件は非常に厳しいです。しかし、保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるため、一定の効果が見込めます。

保護命令の概要

夫婦間の争いごとで苦しんでいる方の助けとなるのが保護命令制度です。家庭内のもめごとは、決して許されるものではなく、殴る蹴るといった目に見える暴力だけでなく、心ない言葉による精神的な苦痛や、お金の使い方を制限するといった経済的な圧迫など、様々な形があります。もしも、夫婦間で絶え間ない暴力や脅かしを受けている、あるいはこれから命や体に危険が及ぶかもしれないと不安を感じているのであれば、一人で悩まずに専門の相談窓口や弁護士に話を聞いてもらい、保護命令を申し立てることを考えてみましょう。保護命令とは、あなたに危害を加える夫または妻からあなたを守るための法律に基づいた手続きです。この制度を利用することで、暴力の被害から逃れ、安心して暮らせるように手助けとなります。

保護命令には、接近禁止命令や退去命令などいくつかの種類があります。接近禁止命令は、加害者である夫または妻があなたに近づくことを禁じる命令です。自宅や職場、子どもの学校など、指定した場所への接近を禁止することができます。また、電話や手紙、電子メールなどでの連絡も禁じることができます。退去命令は、加害者である夫または妻が自宅から出ていくことを命じる命令です。自宅の所有者が加害者であっても、あなたと子どもが安心して暮らせるように、加害者を自宅から追い出すことができます。

保護命令は、裁判所が発行します。申立てを行う際には、暴力の被害を受けた証拠を提出する必要があります。診断書や写真、目撃者の証言など、証拠を集めておくことが大切です。保護命令に違反した場合、加害者は罰せられます。懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。保護命令は、あなたの安全を守るための強力な武器となります。暴力に苦しんでいる方は、ためらわずに利用を検討してください。相談できる窓口はいくつかありますので、まずは気軽に電話をかけて現状を説明し、必要な手続きについて教えてもらいましょう。一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めることも大切です。

| 保護命令制度の概要 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 | 夫婦間で暴力や脅迫を受けている、または命や体に危険が及ぶと不安を感じている人 |

| 種類 | 接近禁止命令、退去命令など |

| 接近禁止命令 | 加害者である夫または妻が指定した場所(自宅、職場、子どもの学校など)に近づくこと、電話、手紙、電子メールなどで連絡することを禁止 |

| 退去命令 | 加害者である夫または妻が自宅から出ていくことを命じる |

| 発行 | 裁判所 |

| 申立てに必要なもの | 暴力の被害を受けた証拠(診断書、写真、目撃者の証言など) |

| 違反した場合の罰則 | 懲役刑や罰金刑 |

保護命令の種類

身の危険を感じている方々にとって、保護命令は安全確保のために非常に大切な制度です。この制度は、様々な状況に応じて五つの種類に分かれています。まず第一に、接近禁止命令があります。これは、危害を加えるおそれのある相手が、定められた距離以内に近づくことを禁じるものです。例えば、自宅や職場など、あなたが普段生活する場所への接近を禁止することができます。これにより、直接的な暴力や嫌がらせから身を守ることができます。第二に、連絡禁止命令があります。これは、電話や手紙、電子メールなど、あらゆる手段での連絡を禁じるものです。しつこく連絡を取ってくる相手から、精神的な苦痛を受けることなく、穏やかに過ごすことができます。第三に、お子様への接近禁止命令があります。これは、お子様に対する暴力や嫌がらせを防ぐためのものです。お子様の安全を第一に考え、健全な成長を守ることができます。第四に、親族や友人への接近禁止命令があります。加害者は、あなたに直接接触できない場合、あなたの周りの人々に接触し、間接的にあなたを苦しめる可能性があります。この命令は、そのような二次被害から、あなただけでなく、あなたの大切な人々も守るためのものです。最後に、住居からの退去命令があります。これは、あなたと加害者が同居している場合に、加害者を住居から強制的に退去させる命令です。家庭内暴力などから逃れ、安心して生活できる環境を取り戻すことができます。これらの五つの命令は、状況に応じて単独、あるいは組み合わせて発令されます。裁判所は、あなたの置かれている状況を丁寧に聞き取り、あなたにとって最も適切な保護を提供します。一人で悩まず、まずは相談窓口に連絡してみることをお勧めします。相談することで、具体的な解決策が見えてくるはずです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 接近禁止命令 | 危害を加えるおそれのある相手が、定められた距離以内に近づくことを禁じる。自宅や職場など、普段生活する場所への接近を禁止できる。 |

| 連絡禁止命令 | 電話や手紙、電子メールなど、あらゆる手段での連絡を禁じる。 |

| お子様への接近禁止命令 | お子様に対する暴力や嫌がらせを防ぐ。 |

| 親族や友人への接近禁止命令 | 加害者が、あなたに直接接触できない場合、あなたの周りの人々に接触し、間接的にあなたを苦しめることを防ぐ。 |

| 住居からの退去命令 | あなたと加害者が同居している場合に、加害者を住居から強制的に退去させる。 |

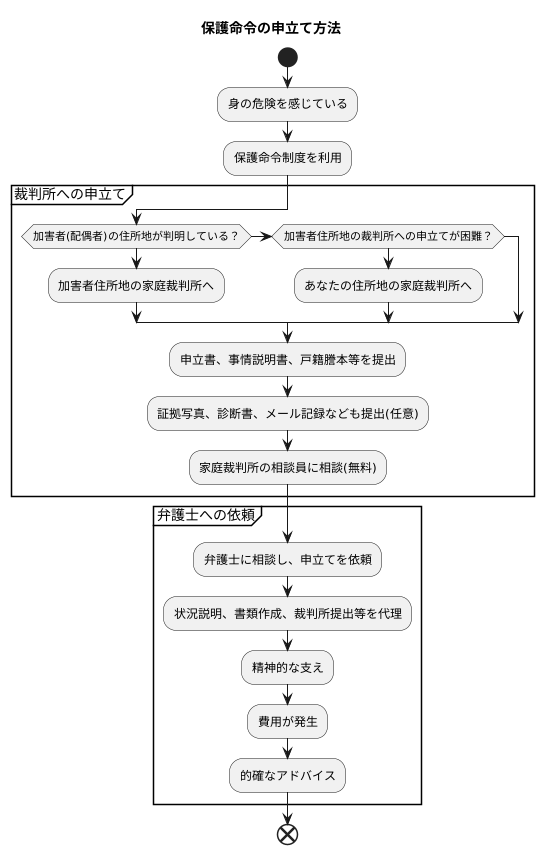

保護命令の申立て方法

配偶者からの暴力や嫌がらせなど、身の危険を感じているとき、あなた自身を守るための制度として保護命令があります。この保護命令を裁判所に申し立てるには、いくつかの方法があります。

基本的には、相手、つまり加害者である配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所へ行く必要があります。例えば、相手が東京都に住んでいるならば、東京の家庭裁判所が管轄となります。しかし、相手の居場所が分からない、あるいは相手に知られると身の危険があるなど、相手の住所地の裁判所へ行くのが難しい事情がある場合も考えられます。そのようなときは、あなたの住所地の家庭裁判所に申し立てることもできますのでご安心ください。

裁判所への申立てに必要な書類には、申立書、事情説明書、そして相手方との関係を示す戸籍謄本などがあります。また、相手から暴力を振るわれた証拠となる写真や診断書、メールの記録などもあれば提出すると良いでしょう。これらの書類の作成や手続きは複雑に感じるかもしれません。しかし、家庭裁判所の窓口では、相談員が丁寧に教えてくれます。相談は無料ですので、まずは一人で悩まず、最寄りの家庭裁判所に足を運んで相談することをお勧めします。

申立ての際に、弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士は、あなたの置かれている状況を詳しく聞き、必要な書類の作成や裁判所への提出などを代理で行ってくれます。また、精神的な支えにもなってくれるでしょう。費用はかかりますが、弁護士に相談することで、より的確なアドバイスを受け、手続きをスムーズに進めることができます。一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることも考えてみてください。

保護命令の発令までの期間

身を案じて裁判所に駆け込み、配偶者からの暴力や嫌がらせ行為を止めるための保護命令を申し立てた後、実際に命令が出るまではどのくらいの時間がかかるのでしょうか。一般的には、申し立てを行ってから10日から半月ほどで発令されます。つまり、だいたい2週間から3週間程度と考えておけば良いでしょう。ただし、これはあくまでも目安であり、必ずしもこの期間内に命令が出るとは限りません。それぞれの事情によって、発令までの期間は長くなる場合も短くなる場合もあります。

裁判所は、申し立ての内容を一つ一つ丁寧に調べます。提出された証拠に基づいて、本当に保護命令が必要なのかどうかを慎重に判断しなければなりません。申立人が嘘をついている場合や、大げさに話している場合もあります。また、相手方の言い分にも耳を傾ける必要があります。そのため、事実関係を明らかにし、公正な判断を下すためには、どうしてもある程度の時間が必要となるのです。

一刻も早く命令を出してほしいと願う気持ちは当然ですが、確実な保護につなげるためには、裁判所による丁寧な審理が不可欠です。手続きに時間がかかることを、どうかご理解ください。

もし、保護命令の発令を待っている間に、身の危険を感じることがあれば、すぐに最寄りの警察署に相談してください。警察は、状況に応じて様々な対応をとることができます。例えば、パトロールを強化したり、緊急の対応が必要な場合には、一時的に避難場所を提供することもあります。あなたの安全を守るために、警察は必要な措置を講じてくれますので、一人で抱え込まずに、ためらわずに相談することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保護命令発令までの期間 | 一般的に10日~半月(2~3週間程度) ※目安であり、状況により変動する |

| 期間に幅がある理由 | 裁判所による事実関係の確認、証拠に基づく慎重な判断、相手方の言い分の聴取など、公正な判断のために必要な時間 |

| 緊急時の対応 | 身の危険を感じた場合は、最寄りの警察署に相談 ・パトロール強化 ・一時的な避難場所の提供 等 |

保護命令の効果と違反した場合の罰則

保護命令とは、家庭内暴力やストーカー行為などの被害者を守るために、裁判所が加害者に対して出す命令です。これは、加害者に対して一定の行動を禁止する法的拘束力を持つ強力な手段です。命令の内容は、被害者への接近禁止や接触禁止など、状況に応じて様々です。

この保護命令に違反した場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。これは、加害者に対する抑止力として機能し、被害者の安全を守る上で大きな効果を発揮します。例えば、加害者が指定された距離よりも被害者に近づいたり、連絡を取ったりした場合、この罰則の対象となります。

しかし、保護命令は書類であり、物理的な壁ではありません。加害者が命令を無視して接近してくる可能性も否定できません。命令があれば安全が完全に保証されるわけではないことを理解しておく必要があります。

もし加害者が保護命令に違反した場合、すぐに警察に通報することが大切です。警察は、状況に応じて加害者の逮捕や再発防止に向けた指導など、適切な措置を講じてくれます。また、身の安全を確保するために、避難場所の確保や防犯対策なども検討する必要があります。

保護命令は安全を守るための重要な手段ですが、加害者の行動を完全に制御できるものではないことを忘れてはなりません。常日頃から周囲に気を配り、危険を感じた場合はためらわずに助けを求めることが大切です。地域の相談窓口や支援団体などに連絡し、必要な支援を受けることも検討しましょう。安全確保のためには、保護命令だけでなく、様々な対策を組み合わせて行うことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保護命令とは | 家庭内暴力やストーカー行為の被害者を守るために、裁判所が加害者に出す命令。加害者への接近禁止や接触禁止などを命じる。 |

| 違反した場合の罰則 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 保護命令の限界 | 書類であり物理的な壁ではないため、加害者が無視する可能性もある。安全を完全に保証するものではない。 |

| 違反時の対応 | すぐに警察に通報。避難場所の確保や防犯対策も検討。 |

| 安全確保のために | 保護命令だけでなく、様々な対策を組み合わせて行う。地域の相談窓口や支援団体への連絡も検討。 |

保護命令の申立ての難しさ

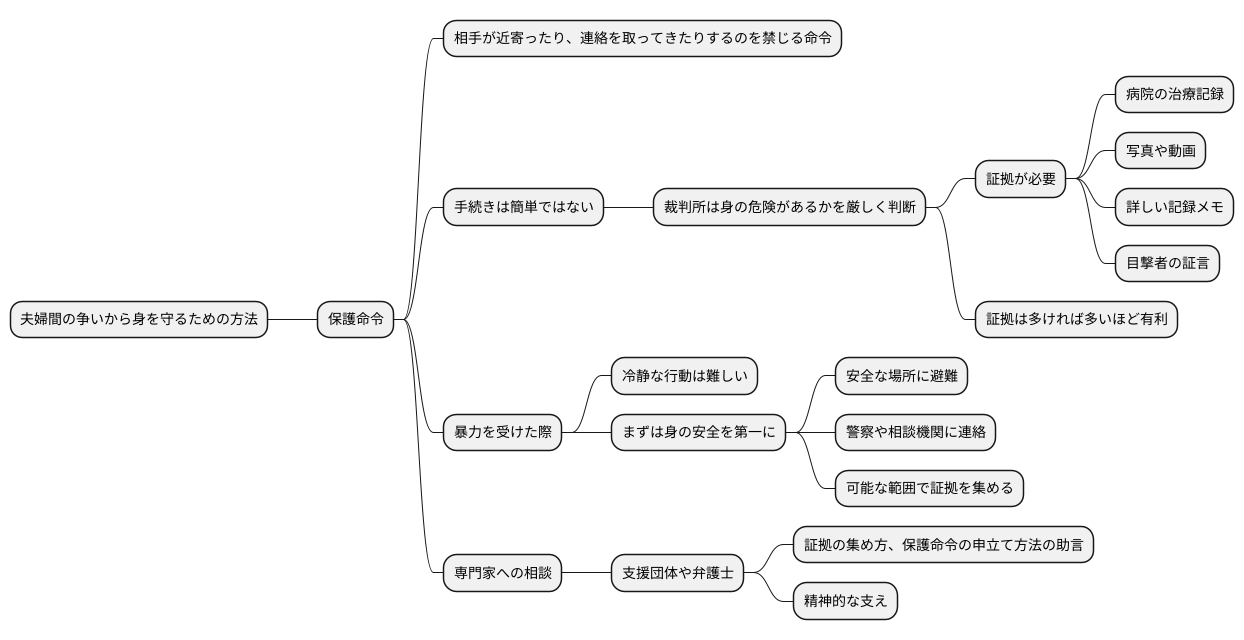

夫婦間の争いごとから身を守るための方法の一つとして、保護命令というものがあります。これは、相手が近寄ってきたり、連絡を取ってきたりするのを禁じる命令です。しかし、この保護命令を受けるための手続きは、そう簡単ではありません。 命令を出すかどうかを決める裁判所は、実際に身の危険があるかどうかを厳しく判断します。

そのためには、相手から暴力を振るわれたという証拠をきちんと示す必要があります。例えば、病院で受けた治療の記録や、暴力を振るわれている場面の写真や動画などが有効な証拠となります。また、いつ、どこで、どのように暴力を振るわれたのかを詳しく記録したメモも大切です。さらに、周りの人、例えば友人や家族など、暴力を目撃した人の証言も証拠となります。これらの証拠は、多ければ多いほど、裁判所の判断に有利に働きます。

しかしながら、暴力を振るわれている最中や、直後は、恐怖や混乱で冷静な行動をとることが難しいでしょう。証拠を集める余裕がないという場合もあるかもしれません。そのような時は、まずは自分の身の安全を第一に考えて行動してください。安全な場所に避難し、警察や相談機関に連絡しましょう。落ち着いてから、可能な範囲で証拠を集めていくようにしましょう。

一人で悩まず、専門家に相談することも重要です。支援団体や弁護士などに相談すれば、証拠の集め方や、保護命令の申立て方法について、具体的な助言を受けることができます。また、精神的な支えを得ることもできるでしょう。保護命令は、適切な手続きを踏むことで、より効果的にあなたを守ってくれるものとなります。