未成年者と法律行為:保護と責任のバランス

調査や法律を知りたい

『未成年者』って、20歳未満の人ってことであってますか?

調査・法律研究家

はい、基本的には20歳未満の方を指します。ただし、結婚している場合は、20歳未満でも成年者として扱われます。

調査や法律を知りたい

結婚したら、大人と同じように契約とかできるってことですか?

調査・法律研究家

そうです。結婚すれば、親の同意なしに契約などもできます。ただ、20歳未満の人は、基本的には親の同意が必要で、同意がない契約などは、あとから取り消すことができるんですよ。

未成年者とは。

二十歳にならない人は、未成年と言います(民法第四条)。ただし、法律に則って結婚すれば、二十歳前でも大人として扱われます。未成年の人は、基本的に、親などの保護者の同意がないと、契約などの法律上の行為をすることができません。保護者の同意を得ずにした行為は、なかったことにできます。

未成年者の定義

日本の法律では、未成年者とは二十歳になるまでの人を指します。これは、人の権利や義務について定めた基本的な法律である民法第四条に明記されています。つまり、十九歳までの人は未成年者として扱われ、様々な場面で特別な保護や制限を受けます。

しかし、一つだけ例外があります。それは結婚です。たとえ二十歳未満であっても、法律に則って結婚すれば、成人と全く同じ権利と義務を持つことになります。これは、結婚によって家庭を持つことで、経済的な自立や責任ある行動が期待されるためです。結婚という人生の大きな転換点を迎えることで、社会的に一人前と認められるという考え方です。

では、なぜ未成年者を特別に扱う必要があるのでしょうか。それは、未成年者は社会の経験が浅く、物事を判断する力もまだ十分ではないと考えられているからです。そのため、様々な法律で未成年者を守るための決まりが作られています。例えば、契約を結ぶ際には親の同意が必要となる場合や、夜遅くに働くことが制限されるなど、未成年者が不利な立場に立たされたり、危険な目に遭ったりすることを防ぐための仕組みが整えられています。

以前は、成年年齢は二十歳とされていましたが、法律の改正によって十八歳に引き下げられました。これは、若者の自立を促し、社会への参加をより積極的に進めるためです。ただし、飲酒や喫煙、ギャンブルなど、一部の行為については、引き続き二十歳未満は禁止されています。このように、成年年齢の引き下げによって、若者を取り巻く環境は大きく変わりました。権利と義務のバランスを正しく理解し、責任ある行動をとることが、未成年者自身はもちろん、社会全体にとっても大切なことと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 未成年者 | 日本の法律では、二十歳未満の人を指します。民法第四条に明記されています。 |

| 例外 | 結婚すると、二十歳未満でも成人と同様の権利と義務を持ちます。 |

| 未成年者を特別に扱う理由 | 社会経験が浅く、判断力が未熟だと考えられているため。未成年者が不利な立場に立たされたり、危険な目に遭うことを防ぐため。 |

| 成年年齢の変更 | 以前は二十歳だったが、法律改正により十八歳に引き下げられました。ただし、飲酒、喫煙、ギャンブルは二十歳未満は禁止。 |

| 成年年齢引き下げの影響 | 若者を取り巻く環境が大きく変化。権利と義務のバランスを理解し、責任ある行動が重要。 |

法律行為と同意

子どもはまだ判断力が十分でないため、契約などの法律行為を行う際には、通常、親の同意が必要となります。これを「法定代理人の同意」と言い、法定代理人とは、多くの場合、親権を持つ父母のことを指します。子ども自身では、契約内容の全てを理解したり、将来に及ぼす影響を予測することが難しいため、親の同意を得ることで、不測の事態や不利益から守られるのです。

もし、親の同意を得ずに子どもが法律行為を行った場合、その行為は無効となる可能性があります。例えば、高額な商品を購入したり、借金をした場合、親がその行為を取り消すことができます。これは、子どもがまだ経験不足で、悪意ある者に騙されたり、不当な契約を結ばされたりする危険性が高いからです。このような制度によって、子どもたちは保護されていると言えるでしょう。

ただし、日常生活の中で行われる些細な行為については、親の同意は必ずしも必要ではありません。例えば、子どもがお小遣いでお菓子や文房具を買う、あるいはバスや電車に乗るといった行為は、社会的に見て、いちいち親の同意を得る必要はないとされています。これらは、日常的に行われる少額の取引であり、子どもの自主性を尊重する上で、親の同意を不要とするのが合理的だと考えられています。

このように、法律行為と同意の関係は、子どもの年齢や判断力、そして行為の内容によって異なります。子どもを守るための制度ではありますが、同時に、子どもが社会経験を積む中で、徐々に自分の責任で行動できる範囲を広げていくことも重要です。そのため、法律は、子どもの成長段階に応じて、適切なバランスを保つように設計されていると言えるでしょう。

| 行為 | 親の同意 | 有効性 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 契約などの法律行為 | 必要(法定代理人の同意) | 同意なしは無効になる可能性あり | 子どもは判断力が未熟で、不測の事態や不利益から守る必要があるため |

| 高額な商品購入、借金 | 必要 | 同意なしは親が取り消し可能 | 子どもは経験不足で、悪意ある者に騙されたりする危険性が高い |

| お菓子や文房具の購入、バス・電車の利用 | 不要 | 有効 | 少額の取引で、子どもの自主性を尊重するため |

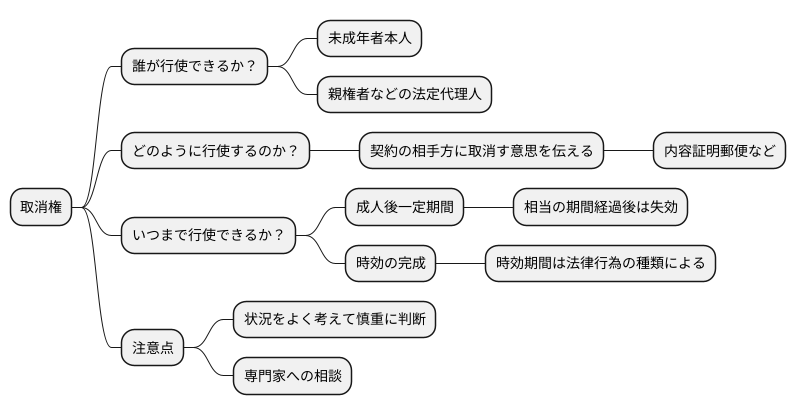

取消権の行使

未成年の者が、親などの同意を得ずに契約などの法律行為を行った場合、その法律行為を取り消すことができる権利、それが取消権です。この権利は、未成年の者を保護するために法律で定められています。

この取消権は、未成年の本人、または親権者などの法定代理人が行使できます。例えば、未成年の子供が親の承諾を得ずに高額な買い物をした場合、子供が自分でその行為を取り消すことも、親が代わりに取り消すことも可能です。取消権を行使するには、契約の相手方に取消す意思を伝える必要があります。この意思表示を内容証明郵便などで行うことで、証拠も残ります。この通知が届いた時点で、その法律行為は最初からなかったものと見なされます。つまり、売買契約であれば、品物と代金はそれぞれ元の持ち主に返されることになります。

未成年の者が成人になった後も、一定の期間内であれば取消権を行使できます。成人になってからも、すぐに判断できるものばかりではありません。一定の期間をおいて、冷静に過去の行為を見直す機会を与えるということです。しかし、成人してから相当の期間が経過すると、この取消権は失効します。成人してから長い時間が経てば、社会的な責任も増し、自分の行為に責任を持つべきだと考えられるからです。どの程度の期間で失効するかは、個々の状況によって判断されます。

また、取消権には時効があります。時効が完成すると、たとえ未成年者であっても取消権は失効し、行った法律行為は有効なものと確定します。時効の期間は、法律行為の種類によって異なります。取消権は、未成年者にとって大切な権利ですが、行使することで相手方に迷惑をかける可能性もあります。行使するかどうかは、状況をよく考えて慎重に判断する必要があります。弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。

責任能力の成長

子供たちは、年を重ねるにつれて、自分の行いの良し悪しを理解し、その結果に責任を持つ能力が育っていきます。これは、まるで植物がゆっくりと成長していくように、少しずつ段階を経て進んでいくものです。そのため、法律においても、子供の年齢に応じて、どこまで責任を負わせるべきかを慎重に決めています。

例えば、罪を犯した場合、十四歳になるまでは、たとえ悪いことをしたとしても、大人と同じような罰は与えられません。これは、まだ十分に物事を理解し、自分の行動を制御する力が備わっていないと判断されるからです。十四歳以上になると、事情によっては大人と同じように責任を問われることもあります。ただし、この場合でも、年齢や発達段階に応じて、責任の重さや対応の仕方が変わってきます。

また、誰かに怪我をさせたり、物を壊したりして損害を与えた場合、それがわざとやったことであっても、うっかりミスであっても、場合によっては責任を負わなければなりません。これは、民法という法律で定められています。ただし、ここでも年齢や発達段階が考慮されます。小さな子供であれば、周りの大人が注意深く見守るべきだったという大人の責任も問われることがあります。

このように、子供がどれだけの責任を負えるかを判断するのは、非常に難しい問題です。一人一人の状況を丁寧に見て、年齢や発達段階だけでなく、周りの環境や事情も考慮する必要があります。子供たちが責任ある行動を取れるようになるためには、社会全体で、家庭や学校、地域などが協力して、子供たちの成長を支えていくことが大切です。そして、子供たち自身も、日々の生活の中で、自分の行動が周りの人にどのような影響を与えるかを常に考える習慣を身につけていくことが重要です。これは、責任ある社会の一員として成長していく上で、欠かせないことと言えるでしょう。

| 年齢 | 刑事責任 | 民事責任 | 責任能力の判断基準 | 社会の役割 |

|---|---|---|---|---|

| 14歳未満 | 責任能力なし (大人と同じ罰はなし) | 責任能力を問われる場合あり(年齢と発達段階を考慮) / 周囲の大人の監督責任も問われる場合あり | 物事を理解し、行動を制御する能力 | 家庭、学校、地域が協力して成長を支援 |

| 14歳以上 | 事情によっては大人と同じ責任を問われる | 責任能力を問われる場合あり(年齢と発達段階を考慮) | 年齢、発達段階、周りの環境、事情 | 子供たちが責任ある行動をとれるよう支援 |

社会の役割

子どもたちが健やかに育ち、立派な大人になることは、私たちの社会全体の願いであり、責任でもあります。守られるべき存在である子どもたちが、安心して暮らせる社会を築くためには、家庭や学校、地域社会、そして私たち一人ひとりの努力が欠かせません。

まず、家庭では、愛情と信頼に基づいた温かい環境の中で、基本的な生活習慣や社会のルール、道徳心を教え込むことが大切です。親は、子どもたちの良き理解者であり、相談相手であり、時には厳しくも愛情深い指導者としての役割を果たす必要があります。

学校は、知識や技能を教えるだけでなく、社会性や協調性、問題解決能力など、社会で生きていくために必要な力を育む場です。子どもたちが互いに尊重し合い、協力しながら学べる環境を整備し、様々な経験を通して、豊かな人間性を育んでいく必要があります。

地域社会もまた、子どもたちの成長を支える上で重要な役割を担っています。地域住民が子どもたちを見守り、声かけをし、交流を深めることで、地域全体で子どもたちを育てるという意識を醸成していくことが大切です。子どもたちが安心して遊べる場所や、様々な活動に参加できる機会を提供することも重要です。

そして、私たち一人ひとりも、子どもたちの成長を見守り、支える存在であることを忘れてはなりません。困っている子どもを見かけたら声をかける、地域活動に参加するなど、できることから行動していくことが大切です。子どもたちの明るい未来のために、私たち大人一人ひとりが責任を持ち、できる限りのことをしていきましょう。子どもたちの権利を守り、健やかな成長を支えることで、より良い社会を築いていくことができると信じています。

| 主体 | 役割 |

|---|---|

| 家庭 | 愛情と信頼に基づいた温かい環境の中で、基本的な生活習慣や社会のルール、道徳心を教え込む。親は、子どもたちの良き理解者、相談相手、時には厳しくも愛情深い指導者となる。 |

| 学校 | 知識や技能を教えるだけでなく、社会性や協調性、問題解決能力など、社会で生きていくために必要な力を育む。子どもたちが互いに尊重し合い、協力しながら学べる環境を整備し、様々な経験を通して、豊かな人間性を育む。 |

| 地域社会 | 子どもたちを見守り、声かけをし、交流を深めることで、地域全体で子どもたちを育てるという意識を醸成する。子どもたちが安心して遊べる場所や、様々な活動に参加できる機会を提供する。 |

| 私たち一人ひとり | 子どもたちの成長を見守り、支える。困っている子どもを見かけたら声をかける、地域活動に参加するなど、できることから行動していく。 |