伊勢参りと駆け落ち:歴史と文化の視点

調査や法律を知りたい

先生、「伊勢参り」って、ただのお参りじゃなくて、駆け落ちのことだって聞いたんですけど、どういうことですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。昔、伊勢神宮はお参りすれば、どんな罪も許されると信じられていたんだ。だから、駆け落ちのような世間では許されないことも、伊勢神宮にお参りするついでに許してもらおうとした、または、駆け落ちの口実として伊勢参りだと偽ってこっそり逃げ出した、というわけだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。罪を許してもらうため、あるいは駆け落ちの口実として伊勢参りを使ったってことですね。でも、なんでわざわざ伊勢神宮なんですか?他のお寺とかじゃダメなんですか?

調査・法律研究家

当時、伊勢神宮は一生に一度はお参りしたい憧れの場所だったんだよ。遠く離れた場所に旅する口実としても都合がよかったんだろうね。

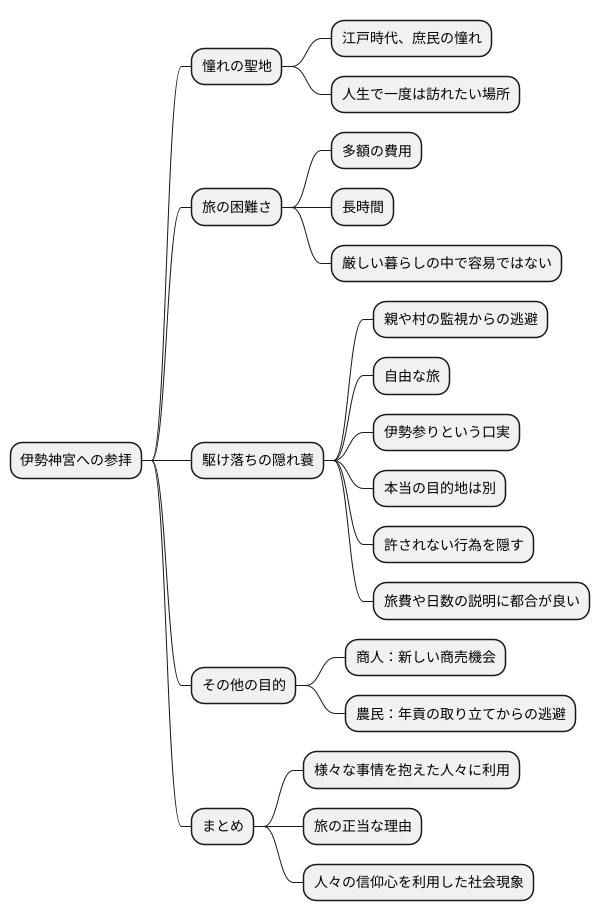

伊勢参りとは。

男女が二人きりで伊勢神宮へお参りに行くことを指し、実際には駆け落ちを意味する言葉について

旅の言い訳

江戸時代、庶民にとって伊勢神宮への参拝は憧れの的であり、人生で一度は訪れたい聖地でした。 遠い伊勢の国までは、多くの費用と長い時間が必要でした。厳しい暮らしの中で、容易に実現できる夢ではありませんでした。 しかし、伊勢参拝という立派な理由があれば、親や村の厳しい監視の目を逃れ、自由に旅に出ることが可能でした。

特に、男女が駆け落ちする場合、しばしば「伊勢参りに行く」という口実を用いました。もちろん、本当に伊勢神宮へ向かうわけではなく、実際には別の目的地を目指しました。 伊勢参拝は、駆け落ちという本来許されない行為を隠すための都合の良い隠れ蓑となったのです。 なぜなら、伊勢神宮への道中は長いため、旅費を工面するための時間も必要ですし、準備にも時間がかかります。これらの費用や日数について、家族や村人に説明する必要が生じても、「伊勢参り」という大義名分があれば、容易に納得させることができたのです。

駆け落ちの口実以外にも、伊勢参拝を言い訳に、様々な目的で旅に出る人々がいました。 例えば、商人であれば、新しい商売の機会を求めて旅に出る際に、「伊勢参りのついでに」と付け加えれば、怪しまれる心配はありませんでした。 また、農民であれば、厳しい年貢の取り立てから逃れるために、一時的に村を離れる際に、伊勢参拝を口実にすることもありました。 このように、伊勢参拝は、様々な事情を抱えた人々にとって、旅の正当な理由として、広く利用されていたのです。 人々の強い信仰心を利用した、ある種の社会現象だったと言えるでしょう。

風習の背景

むかしむかし、結婚というのは家と家の結びつきが何よりも大切にされ、結婚する本人たちの気持ちは二の次にされてしまうことが多かったのです。好きな人と結婚する自由はなく、親が決めた相手と結婚するのが当たり前の時代でした。ですから、本当に愛し合う二人が一緒になるには、駆け落ちという手段を選ぶしか道は残されていませんでした。特に女性は家の都合で無理やり結婚させられることも少なくなく、愛する人と一緒になるためには、大きな危険を覚悟の上で家を出なければならなかったのです。

伊勢神宮へのお参りは、当時の人々にとって特別な意味を持つものでした。遠く離れた伊勢神宮へのお参りは、一生に一度できるかできないかの大事業でした。長い道のりを旅するためには、お金も時間も必要で、そう簡単に行けるものではありませんでした。人々は一生に一度の伊勢参りを実現するために、長い時間をかけてお金を貯め、準備をしていたのです。

このような時代背景の中で、伊勢参りは駆け落ちという行為を正当化する方便としても利用されていました。「伊勢参りに行く」と言えば、家族も反対しにくく、駆け落ちの口実として都合が良かったのです。無事に伊勢神宮に参拝した後に、そのまま駆け落ちの相手と新しい土地で生活を始めることもありました。伊勢神宮という神聖な場所への参拝を建前にすることで、駆け落ちという社会的に認められない行為を、ある程度正当化することができたと考えられます。また、伊勢神宮への道中は多くの人々が行き交うため、駆け落ち相手と人目を忍んで落ち合う場所としても都合が良かったのです。こうして、伊勢参りは、当時の社会状況と相まって、駆け落ちをする人々にとって、なくてはならない役割を果たしていたのでした。

| 時代背景 | 家同士の結婚が主流で、個人の意志は軽視されていた。駆け落ちは愛し合う男女の最終手段。女性は家の都合で結婚させられることが多く、駆け落ちは大きな危険を伴った。 |

|---|---|

| 伊勢神宮 | 一生に一度できるかできないかの大事業。長旅には時間と費用が必要。 |

| 伊勢参りと駆け落ち | 駆け落ちの口実として利用。「伊勢参りに行く」と言えば家族も反対しにくい。参拝後、そのまま駆け落ち相手と新天地で生活を始めることも。神聖な場所への参拝を建前に、社会的に認められない駆け落ちを正当化。道中は人々が行き交うため、駆け落ち相手との待ち合わせ場所としても利用。 |

流行歌に見る伊勢参り

江戸時代、庶民の娯楽として流行した唄の一つに「伊勢音頭」があります。この唄には、「ええじゃないか ええじゃないか」という、高揚感と開放感を表す歌詞が繰り返し歌われます。このフレーズは、当時の伊勢参りの賑やかで熱狂的な雰囲気を象徴しています。伊勢神宮への参拝は、単なる宗教行事ではなく、人々にとって一種のお祭りであり、日々の暮らしから解放される特別な機会でした。「ええじゃないか」の精神は、羽目を外すことを許容する空気さえ醸し出し、祝祭的な高揚感の中で、人々は普段抑圧されていた感情を爆発させていたと考えられます。

伊勢音頭に歌われたこの奔放なムードは、駆け落ちという行為を後押しする一因になった可能性も否定できません。厳しい社会規範や身分制度に縛られた当時の人々にとって、伊勢参りは日常からの逃避行でもありました。見知らぬ土地での出会いや非日常的な体験は、新たな人生への希望を抱かせ、駆け落ちという大きな決断を促す土壌となったのかもしれません。伊勢神宮という神聖な場所への参拝という行為が、皮肉にも社会の枠組みからの逸脱を正当化する理由の一つとして利用された可能性もあるのです。

このように、伊勢参りは宗教的な側面だけでなく、当時の社会風潮や人々の心理状態を反映した複雑な社会現象でした。人々は伊勢神宮への参拝を通して、日々の重圧から解放され、新たな自分を見つけ、人生をやり直すきっかけを求めていたのではないでしょうか。伊勢音頭の歌詞は、そんな庶民の願いや希望、そして時代の空気を今に伝えています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 伊勢音頭 | 江戸時代庶民の間で流行した唄。「ええじゃないか」という歌詞が特徴。 |

| 伊勢参り |

|

| 「ええじゃないか」 |

|

| 駆け落ち |

|

| 人々の心理 |

|

現代における意味の変化

今は、乗り物や人々の考え方の変化によって、「駆け落ち」という言葉自体が時代遅れに感じられます。かつては命がけの大旅行であった伊勢参りも、今では気軽に訪れることができる観光地となりました。遠い昔、伊勢参りが駆け落ちを意味していたことは、今の時代においても、文化的な背景を知る上で大切な知識です。歴史を学ぶことで、言葉の意味がどのように変わってきたのか、そして社会がどのように変化してきたのかを理解することができます。

昔は、結婚相手は家同士で決められることが一般的でした。しかし、好きな人と一緒になりたいと願う人々は、駆け落ちという手段を選びました。伊勢神宮は、江戸時代において庶民にとって憧れの地であり、一生に一度は訪れたい場所でした。人々は、伊勢参りと称して旅に出ることで、駆け落ちを隠蔽したのです。「伊勢参り」という言葉の裏には、自由を求める人々の切実な思いが込められていました。

現代社会においては、自由恋愛が当たり前となり、駆け落ちという行為自体が少なくなりました。技術の進歩により、遠く離れた場所へも簡単に行けるようになり、人々の移動はより自由になりました。情報伝達の手段も多様化し、人々の価値観も大きく変化しました。かつては一大決心であった伊勢参りも、今では手軽な観光旅行として楽しめる時代です。このように、時代とともに言葉の意味や社会の在り方は変化していきます。

過去の社会状況や文化を理解することは、現代社会の在り方をより深く考える上で非常に重要です。言葉の意味の変遷を辿ることで、社会の変化や人々の価値観の変遷を理解することができます。「伊勢参り」という言葉一つとっても、時代の流れとともにその意味合いが大きく変化してきたことが分かります。現代社会の利便性や自由の裏には、過去の人々の努力や苦労があったことを忘れてはなりません。歴史を学ぶことで、私たちは今の時代をより深く理解し、未来を考えることができるのです。

| 時代 | 結婚 | 伊勢参り | 移動手段 | 情報伝達 |

|---|---|---|---|---|

| 昔 | 家同士で決定 | 駆け落ちの隠蔽手段、憧れの地への旅行 | 困難 | 限定的 |

| 現代 | 自由恋愛 | 手軽な観光旅行 | 容易 | 多様化 |

隠語としての側面

「伊勢参り」という言葉は、単なる神社への参拝を意味するだけでなく、駆け落ちを遠回しに表現する隠語としても用いられていました。これは、直接的に「駆け落ち」と言うよりも、柔らかく、場合によっては滑稽な雰囲気さえ漂わせる効果がありました。まるで、内緒話を共有する仲間同士で使われる符牒のようです。

この隠語は、駆け落ちを企てる恋人同士の間で、暗黙の了解として共有されていました。周囲の人々に計画を悟られずに、ひそかに準備を進めるために、この言葉は非常に役立ちました。特に、駆け落ちという行為自体が後ろめたいものとされていた時代においては、「伊勢参り」という言葉を隠れ蓑にすることで、世間の目から逃れ、非難を避けることができたのです。

また、「伊勢参り」という言葉を使うことで、駆け落ちする本人たちの罪悪感を軽くする効果もあったと考えられます。直接的な表現を避けることで、心の負担を軽減し、自分たちの行動を正当化しようとしていたのかもしれません。これは、当時の社会の厳しい規範や、人々が抱えていた心理状態を反映しています。

このように、「伊勢参り」という言葉一つをとっても、当時の社会通念や人々の心の動きが複雑に織り込まれていることが分かります。一見するとただの旅行を意味する言葉の裏に、様々な思惑や感情が隠されていたのです。この言葉は、当時の社会の縮図を映し出す鏡のような存在と言えるでしょう。

| 言葉 | 本来の意味 | 隠語としての意味 | 使用目的・効果 |

|---|---|---|---|

| 伊勢参り | 神社への参拝 | 駆け落ち | ・計画を悟られずに準備を進める ・世間の目や非難を避ける ・罪悪感を軽くする ・行動を正当化しようとする |

旅と自由への憧れ

旅は、今も昔も人々の心を捉えて離しません。特に、移動の手段が限られていた江戸時代においては、旅は現代とは比べ物にならないほど貴重な経験でした。伊勢神宮への参拝は、当時の人々にとって信仰の証であると同時に、数少ない旅行の機会でもあったのです。厳しい日々の暮らしの中で、見慣れない土地の風景や文化に触れることは、人々に大きな喜びと新鮮な刺激を与えました。

特に、女性にとって旅は特別な意味を持っていました。当時の女性は、家の仕事や子育てに追われ、自由に外出する機会が限られていました。そのような中で、伊勢参りは束の間の解放であり、自由への憧れを満たす貴重な経験だったのです。家という閉鎖的な空間から抜け出し、見知らぬ土地を旅する中で、女性たちは新たな自分を発見し、生きる活力を得ていたことでしょう。

伊勢参りが駆け落ちと結びつけられるようになった背景には、こうした女性たちの強い憧憬があったと考えられます。旅は、未知の世界への冒険であり、新たな人生への希望の象徴でもありました。現代社会では、飛行機や電車など様々な交通手段が発達し、気軽に旅を楽しむことができます。しかし、江戸時代の人々にとって、旅は命がけの挑戦であり、一生に一度の思い出となるような貴重な経験だったのです。伊勢参りという言葉には、そうした人々の熱い思いが込められていました。現代の私たちも、旅を通して新たな発見や感動を得ることができますが、江戸時代の人々にとっての旅の重みは、現代とは全く異なるものだったと言えるでしょう。

| 時代 | 旅の意義 | 伊勢参りの意義 | 女性にとっての旅 | 伊勢参り駆け落ちとの関係 |

|---|---|---|---|---|

| 江戸時代 | 貴重な経験、数少ない旅行の機会 | 信仰の証、数少ない旅行の機会 | 束の間の解放、自由への憧れを満たす貴重な経験 | 女性たちの強い憧憬 |

| 現代 | 気軽に楽しめる | – | – | – |