離婚と扶養、財産分与の深い関係

調査や法律を知りたい

『離婚における「扶養的財産分与」』って、どういうものですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、離婚後、生活が難しくなる配偶者の生活を支えるための財産分与のことだよ。例えば、結婚生活中に専業主婦(主夫)で仕事ができなかった人が、離婚後にすぐに自立するのが難しい場合などに認められることがあるんだ。

調査や法律を知りたい

ふーん。でも、普通の財産分与とどう違うんですか?

調査・法律研究家

普通の財産分与や慰謝料をもらっても、それでも生活が厳しい場合に、追加で認められるものなんだ。金額や支払い方法は、その人の状況や相手の資産状況によって変わるよ。生活保護や親族の援助なども考慮されるんだよ。

離婚における「扶養的財産分与」とは。

「結婚生活が終わったときに、片方の生活が厳しくなる場合にお金が分けられることがあります。これは『扶養的財産分与』と呼ばれるものです。『扶養的慰謝料』とも言います。例えば、結婚生活の中で家事や子育てに専念していたため、仕事を見つけにくく、働くための準備が必要な場合や、病気や子育てなどで働けない場合などに認められることがあります。ただし、財産を分けてもらったり、慰謝料をもらっても、生活が苦しい場合に、さらに追加で認められるものです。金額は、生活保護や家族からの支援なども考えた上で、生活していけるだけの金額になります。自活できるまでの期間(例えば、専業主婦や主夫が再び仕事を見つけて自立するまでの1年から3年など)も考慮して決められます。また、相手にお金があまりない場合は、一度に支払うのではなく、何回かに分けて支払われることもあります。」

財産分与の種類

夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚には、様々な法的整理が必要となります。その中でも、経済的な問題の解決は特に重要です。離婚に伴う財産の整理には、大きく分けて三つの種類があります。

まず一つ目は「清算的財産分与」です。これは、結婚生活中に夫婦が力を合わせて築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けるものです。家や車、預貯金など、夫婦で共有していた財産は、原則として半分ずつに分けられます。誰がどれだけ家計に貢献したか、具体的な事情を考慮して分けることもあります。

二つ目は「慰謝料」です。これは、離婚によって心に深い傷を負った場合に、相手に金銭で償いを求めるものです。例えば、配偶者に不貞行為があった、あるいは暴力を振るわれていたなど、離婚の原因を作った側に責任がある場合に認められます。慰謝料は、受けた精神的な苦痛の大きさによって金額が決まります。

三つ目は「扶養的財産分与」です。これは、離婚後の生活に困窮するおそれのある配偶者を支えることを目的とした財産分与です。例えば、専業主婦として家庭を守ってきた配偶者が、離婚によって収入を失い、生活が困難になる場合などが考えられます。この扶養的財産分与は、先に述べた清算的財産分与や慰謝料とは異なる性格を持ち、生活の再建を支えるための重要な制度です。

このように、離婚に伴う財産分与には、それぞれ異なる目的と性格があります。離婚後の生活設計を考える上で、これらの違いを理解することは非常に大切です。自分の状況に合った適切な方法を選択するために、専門家への相談も検討する必要があるでしょう。

| 種類 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 清算的財産分与 | 結婚生活中に夫婦が築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける。原則として半分ずつ。 | 夫婦共有財産(家、車、預貯金など) |

| 慰謝料 | 離婚によって心に深い傷を負った場合に、相手に金銭で償いを求める。 | 離婚の原因を作った側 |

| 扶養的財産分与 | 離婚後の生活に困窮するおそれのある配偶者を支えるための財産分与。 | 離婚によって生活が困難になる配偶者(例:専業主婦) |

扶養的財産分与の目的

夫婦が離婚する際、財産を分けることを財産分与といいます。財産分与には、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分け合う清算的なものと、離婚後の生活が経済的に困窮する配偶者を支える扶養的なものがあります。ここでは、扶養的財産分与の目的について詳しく見ていきましょう。

扶養的財産分与は、主に婚姻期間中に家事や育児に専念してきた配偶者の生活保障を目的としています。結婚生活を送る中で、一方が仕事で収入を得ることに専念し、もう一方が家事や育児を担うという役割分担をすることは少なくありません。特に、専業主婦(主夫)として長年家庭に尽くしてきた人は、離婚後にすぐ仕事を見つけて自立した生活を送ることが難しい場合が多いです。そのような状況で、清算的財産分与だけでは生活再建が十分ではない場合に、扶養的財産分与が重要な役割を果たします。

扶養的財産分与は、離婚後の一定期間、生活の支えとなることで、配偶者が新しい生活を始めるための準備期間を提供します。これは、単にお金で生活を助けるだけでなく、仕事を探したり、新しい技能を身につけたりする時間を確保するという意味合いも持ちます。例えば、資格取得のための勉強や、就職活動に必要な費用などに充てることができます。

また、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。離婚は、経済的な不安だけでなく、精神的なダメージも大きいものです。扶養的財産分与によって生活の不安が和らぐことで、前向きに将来設計を立てることができるようになります。

このように、扶養的財産分与は、離婚によって経済的に困窮する配偶者の生活を保障するだけでなく、自立への道をスムーズに歩めるよう、一時的な支えとなる制度です。新しい人生のスタートを切るための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 扶養的財産分与の目的 | 詳細 |

|---|---|

| 生活保障 | 主に婚姻期間中に家事や育児に専念してきた配偶者の生活保障を目的とする。特に、専業主婦(主夫)として長年家庭に尽くしてきた人は、離婚後にすぐ仕事を見つけて自立した生活を送ることが難しい場合が多い。清算的財産分与だけでは生活再建が十分ではない場合に、扶養的財産分与が重要な役割を果たす。 |

| 生活再建の準備期間の提供 | 離婚後の一定期間、生活の支えとなることで、配偶者が新しい生活を始めるための準備期間を提供する。仕事を探したり、新しい技能を身につけたりする時間を確保するという意味合いも持ち、資格取得のための勉強や、就職活動に必要な費用などに充てることができる。 |

| 精神的負担の軽減 | 離婚は、経済的な不安だけでなく、精神的なダメージも大きい。扶養的財産分与によって生活の不安が和らぐことで、前向きに将来設計を立てることができる。 |

対象となる人

夫婦が別れることになった際、財産を分けることを財産分与と言いますが、大きく分けて二つの種類があります。一つは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分けることで、もう一つは、生活に困窮する側を支えるための財産分与です。後者を扶養的財産分与と言います。

では、どのような人が扶養的財産分与の対象となるのでしょうか。主な対象は、離婚によって一人で生活していくことが難しくなる配偶者です。例えば、結婚してからずっと家庭に入り、家事や子育てに専念してきた専業主婦や主夫が代表的な例です。また、病気や怪我などで働くことが難しい人や、年齢が高く、これから仕事を見つけることが難しい人も対象となる場合があります。

重要なのは、離婚によって生活が苦しくなるかどうかという点です。仮にこれまで働いた経験があったとしても、病気や怪我などで働くことができなくなってしまった場合には、扶養的財産分与の対象となる可能性があります。それぞれの状況によって判断が異なるため、法律の専門家に相談することが大切です。

例えば、長年専業主婦として家庭を支えてきた人が、離婚後にすぐに仕事を見つけて自立した生活を送れる見込みは低いと考えられます。このような場合には、扶養的財産分与によって、離婚後の生活の安定を図る必要があります。また、病気や怪我で働くことが難しい人についても、経済的な支援が必要となるケースが多いでしょう。年齢や健康状態、これまでの生活状況などを総合的に考慮し、個々の事情に合わせた適切な分与がされるべきです。迷うことなく、まずは専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

| 財産分与の種類 | 説明 | 対象者 |

|---|---|---|

| 財産分与 | 結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分ける。 | 夫婦 |

| 扶養的財産分与 | 生活に困窮する側を支えるための財産分与。離婚によって生活が苦しくなるかどうかが重要。 |

|

金額の算定方法

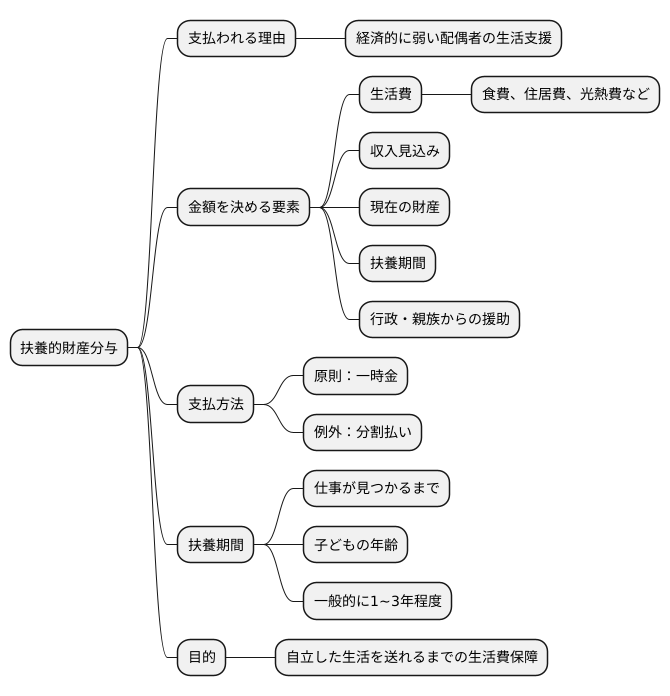

夫婦が別れる際、経済的に弱い立場にある配偶者には、生活を支えるためのお金が支払われることがあります。これを扶養的財産分与といいます。このお金は、様々な事情を考慮して決められます。まず、生活していくために必要な食費や住居費、光熱費といった費用を考えます。さらに、これからどれくらい収入が見込めるのか、現在持っている財産はどれくらいあるのかも重要な要素です。そして、どれくらいの期間、扶養が必要なのかも合わせて判断します。

この扶養的財産分与の金額を決める際には、行政からの支援や親族からの援助なども考慮されます。つまり、色々な方面からの支援の可能性も踏まえた上で、最低限の生活が送れる金額が保障されるように調整されるのです。

扶養的財産分与は、一度にまとめて支払うのが原則です。しかし、支払う側の経済状況によっては、数回に分けて支払う分割払いとなる場合もあります。扶養が必要な期間は、再び仕事を見つけられるまでの期間や、子どもの年齢などを考慮して決められます。一般的には、1年から3年程度とされています。その間の生活費を賄える金額が、扶養的財産分与の目安となります。つまり、自立した生活を送れるようになるまでの間、安心して生活できるだけの金額が支払われるようになっているのです。

慰謝料との違い

夫婦が離婚する際、財産分与とは別に、「慰謝料」と「扶養的財産分与」という制度があります。これらは混同されがちですが、目的も性格も全く異なるものです。慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償です。例えば、配偶者の不貞行為や暴力など、相手方に責任がある場合に請求できます。精神的な傷の深さに応じて金額が変わるため、相手方の有責性の度合いが重要な要素となります。一方、扶養的財産分与は、離婚後の生活保障を目的としたものです。婚姻期間中に専業主婦(夫)として家事や育児に専念し、経済的に自立することが難しい場合などに、相手方に財産の分与を請求できます。慰謝料とは異なり、相手方に責任があるかどうかに関わらず請求できる点が大きな違いです。つまり、たとえ円満離婚であっても、経済的に困窮する見込みがあれば、扶養的財産分与が認められる可能性があります。例えば、長年連れ添った夫婦が、性格の不一致などの理由で円満に離婚する場合でも、収入のない妻が離婚後の生活に困ることが予想されれば、夫に扶養的財産分与を請求できる可能性があります。このように、慰謝料と扶養的財産分与は請求できる要件や目的が全く異なるため、別々に請求することも可能です。離婚に際しては、それぞれの制度の趣旨を理解し、自分の状況に応じて適切な請求を行うことが大切です。

| 項目 | 慰謝料 | 扶養的財産分与 |

|---|---|---|

| 目的 | 離婚によって精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償 | 離婚後の生活保障 |

| 請求要件 | 相手方に責任がある場合(不貞行為、暴力など) | 相手方に責任がなくても請求可能。経済的に自立することが難しい場合など。 |

| 金額算定の要素 | 精神的な傷の深さ、相手方の有責性の度合い | 婚姻期間、経済状況など |

| 請求可能性 | 別々に請求することも可能 | 別々に請求することも可能 |

| 例 | 不貞行為をした配偶者への請求 | 専業主婦(夫)が離婚後に経済的に困窮する場合の請求 |

請求の方法

夫婦が別れる際、財産を分けることを財産分与と言いますが、生活費の援助のような位置付けで財産を渡すことを扶養的財産分与と言います。この扶養的財産分与を請求するには、いくつかの方法があります。まず、当事者間で話し合いによって解決する方法(離婚協議)があります。ここでは、財産分与の内容や金額について、夫婦で納得いくまで話し合います。もし、この話し合いで合意に至った場合は、後でトラブルにならないように、公的な書類として、公正証書を作成しておくことが望ましいです。公正証書は、裁判所の判決のような効力を持つため、合意内容の実現を強力に担保できます。

しかし、話し合いでの解決が難しい場合もあります。意見が食い違ったり、感情的な対立が生じたりして、合意に至らないケースもあるでしょう。このような場合には、家庭裁判所に間に入ってもらい、解決を目指す方法(調停)を検討します。調停では、調停委員という第三者が間に入り、夫婦双方の話を聞きながら、合意形成を支援します。調停委員は、法律の専門家である調停委員が、中立的な立場で解決策を提案してくれるので、冷静に話し合いを進めることができます。

さらに、調停でも合意ができない場合は、最終的に裁判で解決する方法(訴訟)があります。訴訟では、裁判官が証拠に基づいて判断し、判決を下します。扶養的財産分与は、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。法律の解釈や適用、必要な手続きなど、専門的な知識が求められます。そのため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士は、個々の事情を詳しく聞き取り、法律に基づいて最適な解決策を提案してくれます。また、複雑な手続きもサポートしてくれるため、安心して手続きを進めることができます。弁護士に依頼することで、時間と労力を節約し、より有利な結果を得られる可能性が高まります。