未成熟子と親の扶養義務

調査や法律を知りたい

『未成熟子』って、子どもが大人になっても経済的に自立していなければ、親が養わなければならないということですか?

調査・法律研究家

そうです。年齢に関わらず、経済的に自立していない子を『未成熟子』と言い、親には扶養義務があります。

調査や法律を知りたい

たとえば、大学生や大学院生も含まれるということですね?

調査・法律研究家

はい、大学生や大学院生も、アルバイトなどで生計を立てていなければ、未成熟子に含まれます。経済的に自立しているかどうかがポイントです。

未成熟子とは。

大人かどうか関係なく、経済的に自立していない人を広く未成熟子といいます。親は、未成熟の子どもを養う義務があります。

未成熟子の定義

未成熟子とは、年齢に関係なく、経済的に自立していない人のことを指します。簡単に言うと、収入が少なく、生活費の大部分を親に頼っている状態にある人のことです。未成熟子という言葉は、未成年者と同じ意味ではありません。つまり、大人であっても、未成熟子と見なされる場合があるということです。

例えば、大学生や専門学校生などは、学業に専念するためにアルバイトをしている人もいますが、多くの場合、収入は少なく、生活費の大部分を親に頼っています。このような学生は、たとえ成人していても、未成熟子と見なされる可能性があります。また、病気や怪我、障害などによって働けない人も、経済的に自立することが難しいため、未成熟子と考えられます。

未成熟子かどうかを判断する上で最も重要なのは、年齢ではなく、経済的自立の度合いです。成人していても、自分の収入だけでは生活費を賄えず、親からの経済的な援助に大きく依存している状態であれば、未成熟子と見なされる可能性が高くなります。逆に、未成年者であっても、アルバイトなどで十分な収入を得ており、親の援助をほとんど必要としていなければ、未成熟子とは言い切れません。

この未成熟子の定義は、親が子供を扶養する義務を考える上で、とても重要になります。法律では、親には子供を扶養する義務があると定められています。この扶養義務は、子供が未成熟子の間は続きます。子供が経済的に自立し、自分の力で生活できるようになれば、親の扶養義務はなくなります。つまり、子供が未成熟子であるかどうかによって、親が子供を扶養する義務があるかどうかが決まるのです。そのため、未成熟子の定義を正しく理解することは、親子関係における権利と義務を考える上で不可欠と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 未成熟子 | 年齢に関係なく、経済的に自立していない人。収入が少なく、生活費の大部分を親に頼っている状態にある人。 |

| 未成熟子と未成年者の違い | 未成熟子は経済的自立の度合いによって判断されるため、成人でも未成熟子と見なされる場合がある。未成年者は年齢による区分。 |

| 未成熟子の例 | 大学生、専門学校生、病気や怪我、障害などによって働けない人 |

| 未成熟子の判断基準 | 経済的自立の度合い。年齢ではなく、自分の収入で生活費を賄えるかどうか。 |

| 未成熟子の定義の重要性 | 親の扶養義務の判断基準となるため、親子関係における権利と義務を考える上で重要。 |

親の扶養義務

親には、子どもが自立するまで養育する義務があります。これは、法律で定められた親の大切な務めです。この務めは、子どもがまだ一人では生きていけないうちは、親がその成長を助け、生活を守らなければならないという考えに基づいています。具体的には、子どもに食べ物を与え、着る物を用意し、住む場所を確保するだけでなく、教育を受けさせ、心身ともに健康に育てることも含まれます。

この養育の義務は、子どもの年齢や状況、そして親の経済力によって、その内容が変わってきます。例えば、小さな子どもには、常に寄り添い、身の回りの世話をする必要があります。成長するにつれて、子ども自身の力でできることが増えていきますが、親は子どもの成長段階に合わせて、適切な支援を続けなければなりません。例えば、学校に通う子どもには、学用品や教材を用意し、学校行事への参加を促すなど、教育の機会を保障する必要があります。

子どもが経済的に自立できるようになれば、親の養育義務は終わります。これは、子どもが安定した仕事につき、自分の収入で生活できるようになった時や、結婚して配偶者から扶養を受けられるようになった時などが考えられます。しかし、子どもが病気や障害などで働けなくなった場合は、たとえ成人していても、親は再び扶養の義務を負う場合があります。

親の養育義務は、子どもの健やかな成長を支える上で非常に重要です。親は、子どもの年齢や状況に応じて、必要な衣食住、教育、医療などを提供し、子どもが自立した社会人として生きていけるように、責任を持って養育する必要があります。また、養育とは、物質的な支援だけでなく、子どもとの信頼関係を築き、愛情を注ぎ、精神的な支えとなることも含まれます。親は、常に子どもの最善の利益を考え、愛情と責任を持って子どもと向き合うことが大切です。

| 親の養育義務 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 定義 | 子どもが自立するまで、子どもを養育する義務 | 法律で定められた親の務め |

| 具体的な内容 | 衣食住の提供、教育、医療、心身の健康の育成 | 子どもの年齢や状況、親の経済力によって変化 |

| 義務の範囲(年齢による変化) |

|

子どもの成長段階に合わせた適切な支援 |

| 義務の終了時期 | 子どもが経済的に自立した時 | 安定した就労、結婚による配偶者からの扶養など。病気や障害で働けない場合は、成人後も扶養義務が生じる場合あり。 |

| 重要な要素 | 物質的支援、精神的支援(信頼関係の構築、愛情) | 子どもの最善の利益を考え、愛情と責任を持つ |

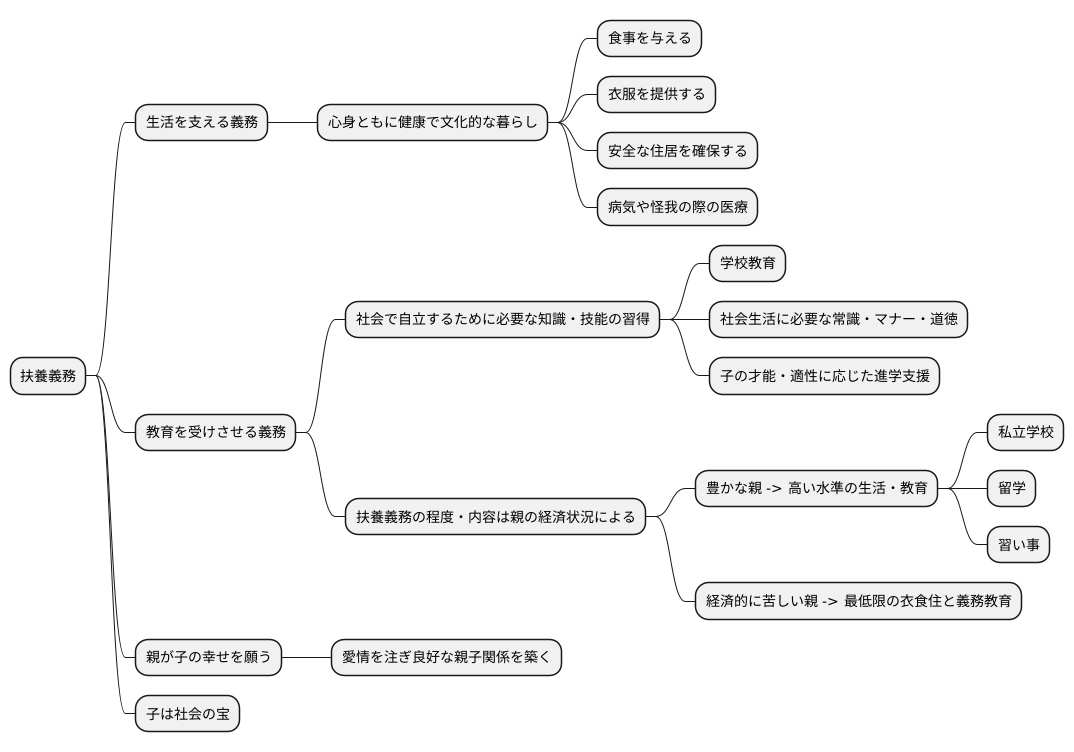

扶養義務の範囲

親が子を扶養する義務、つまり扶養義務は、大きく分けて二つの内容から成り立ちます。一つは生活を支える義務、もう一つは教育を受けさせる義務です。

まず、生活を支える義務とは、子が心身ともに健康で、かつ文化的な暮らしを送れるよう保障する義務です。具体的には、毎日きちんと食事を与え、適切な衣服を提供し、安全な住居を確保するといったことが含まれます。さらに、病気やけがをした際には適切な医療を受けさせ、健康を維持できるよう配慮することも必要です。

次に、教育を受けさせる義務とは、子に社会で自立して生きていくために必要な知識や技能を習得させる義務です。これは学校教育だけでなく、社会生活を送る上で必要な常識やマナー、道徳などを身につけることも含みます。具体的には、小学校から高等学校までの義務教育を受けさせることはもちろん、子の才能や適性に応じて、大学や専門学校などへの進学を支援することも親の重要な役割です。

ただし、これらの扶養義務の程度や内容は、親の経済状況によって左右されます。経済的に豊かな親であれば、子により高い水準の生活や教育を提供する義務があるとされます。例えば、私立学校への進学や留学、習い事など、より高度な教育機会を提供することが期待されます。一方、経済的に苦しい親の場合、最低限の衣食住や義務教育を提供することで、扶養義務を果たしているとみなされることもあります。

最も重要なのは、親が自らの経済状況に応じて、できる限りの努力をして子の幸せを願うことです。単に物質的な豊かさだけでなく、愛情を注ぎ、良好な親子関係を築くことも、扶養義務を果たす上で大切な要素となります。具体的な扶養の範囲は、個々の家庭の状況によって異なり、一概に決めることはできませんが、子は社会の宝であり、親は責任を持ってその成長を支える必要があると言えるでしょう。

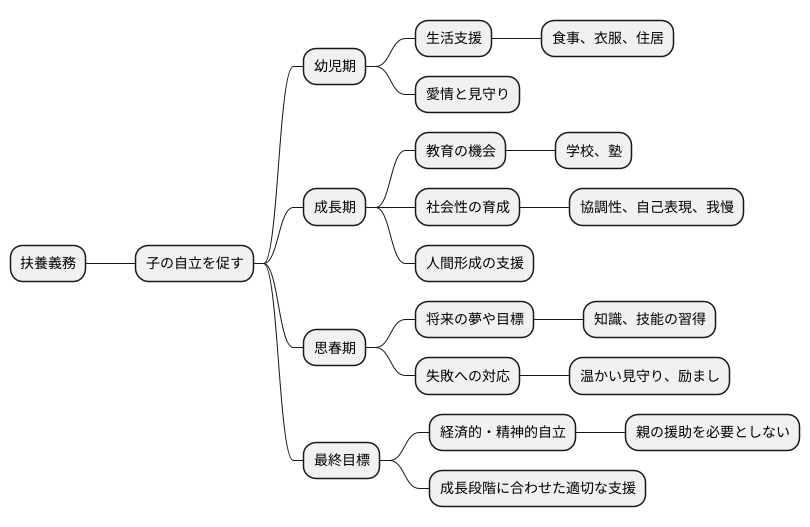

扶養義務と未成熟子の自立

親が子を育てる責任、いわゆる扶養義務は、子を経済的に支えることだけにとどまりません。真の目的は、子が一人で生きていける力をつけること、つまり自立を促すことにあります。親は、子の成長段階に合わせて、必要な支援を考え、実行していく必要があります。

まだ幼い子にとっては、温かい食事、清潔な衣服、安全な住まいを用意することが何よりも大切です。毎日の生活を支え、身の回りの世話をすることで、子は安心して成長することができます。そして、愛情を注ぎ、しっかりと見守ることも、子の健やかな成長に欠かせません。

子が成長するにつれて、親の役割も変わっていきます。学校や塾に通わせるなど、教育の機会をしっかりと与えることが重要になります。また、友達や先生との関わりを通して、社会性を身につけるように導くことも大切です。周りの人と協力したり、自分の意見をはっきり伝えたり、時には我慢することも学ぶ必要があります。親は、子の人間形成を支える重要な役割を担っているのです。

さらに、思春期を迎えた子には、将来の夢や目標について、じっくりと話し合う時間を持つことが大切です。夢の実現に向けて努力することの大切さを教え、必要な知識や技能を身につけるためのサポートを惜しまないようにしましょう。時には、壁にぶつかったり、失敗を経験することもあるでしょう。そんな時こそ、親は温かく見守り、励ます存在でなければなりません。

そして、最終的な目標は、子が親の援助を必要とせずに、自分の力で生活できるようになることです。経済的な自立はもちろん、精神的にも自立した、立派な大人に成長した時、親の扶養義務は満了を迎えます。親は、その日を目指して、子の成長段階に合わせた適切な支援を心掛けなければなりません。

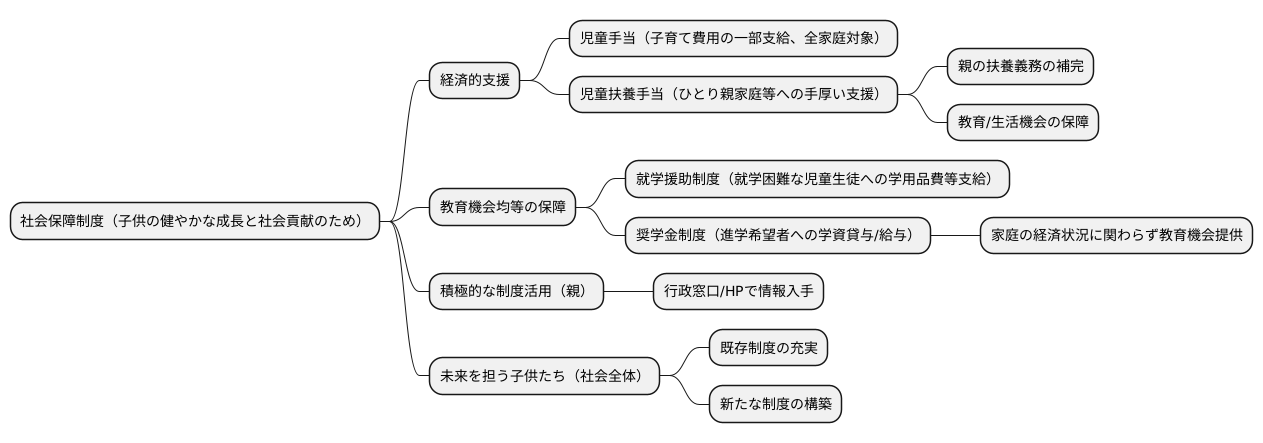

未成熟子と社会保障

幼い子供、いわゆる未成熟子は、自分自身で生活していく力はまだ十分に備わっていません。そのため、社会的に弱い立場にあると言えます。だからこそ、様々な社会保障制度によって守られ、支えられています。これらの制度は、子供たちが健やかに育ち、やがて社会に貢献できる立派な大人となることを目指して設けられています。

まず、経済的な支援としては、児童手当が挙げられます。これは、子育てにかかる費用の一部を支給する制度で、子供のいるすべての家庭が対象となります。また、ひとり親家庭など、経済的に特に厳しい状況にある家庭に対しては、児童扶養手当によってより手厚い支援が行われています。これらの制度は、親の扶養義務を補完し、子供たちが経済的な理由で教育や生活の機会を奪われることのないよう、重要な役割を担っています。

教育の機会均等を実現するための制度も充実しています。例えば、就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な児童生徒に対して、学用品費や給食費などを支給する制度です。また、奨学金制度は、高校や大学などへの進学を希望するものの、経済的な理由で諦めざるを得ない生徒や学生に対して、学資を貸与または給与する制度です。これらの制度によって、子供たちは家庭の経済状況に関わらず、学びを深める機会を得ることができます。

親はこれらの制度を積極的に活用することで、子供たちの成長を支えることができます。行政の窓口やホームページなどで詳しい情報を得ることができますので、まずは問い合わせてみることをお勧めします。また、私たち社会全体としても、未来を担う子供たちの福祉を守ることは、非常に重要な責務です。子供たちが健やかに育ち、それぞれの才能を最大限に発揮できるよう、既存の社会保障制度をさらに充実させていくとともに、新たな制度の構築も検討していく必要があります。