安全配慮義務:雇用者の責任

調査や法律を知りたい

『安全配慮義務』ってよく聞くんですけど、具体的にどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、例えば会社と従業員のような関係で、お互いが相手を危険から守る義務のことだよ。会社は従業員が安全に働けるように気をつけないといけないし、従業員も周りの人の安全に気を配らないといけないんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。会社と従業員だけじゃなくて、他の場合にもあるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、学校と生徒、公務員と市民など、いろいろな場面で安全配慮義務は存在するんだよ。関係性によって内容は少しずつ変わるけど、基本的には相手を危険から守る義務があると考えていいよ。

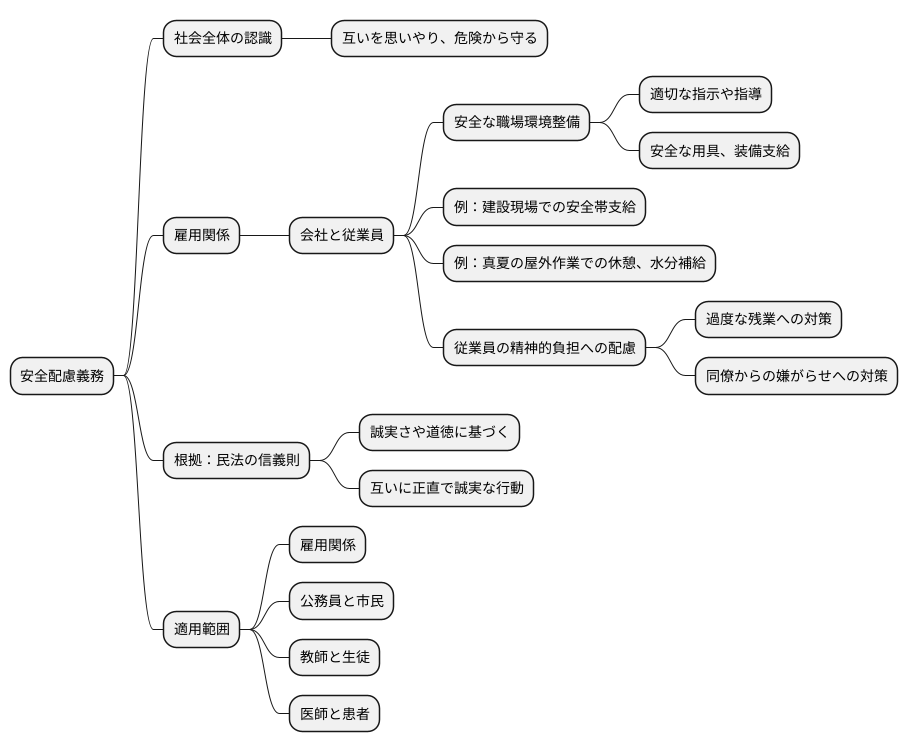

安全配慮義務とは。

『安全配慮義務』について説明します。安全配慮義務とは、雇用のような人と人との関わりにおいて、お互いの立場や役割を決めた約束に基づき、社会的なつながりができたときに、その約束に付加される義務のことです。これは、約束した事柄以外にも、相手のことを思いやり、誠実に接するべきだという考えに基づいています。例えば、会社と従業員の間では、雇用契約を結ぶことで仕事上の関係ができます。このとき、会社は従業員が安全に働けるように、職場環境を整えたり、危険な作業をさせないよう気を配ったりする義務があります。従業員が仕事中にケガをした場合、会社が安全に配慮していなかったと判断されると、会社に責任があると見なされることがあります。公務員や学校などでも、同じように人々が安全に過ごせるように配慮する義務があります。つまり、安全配慮義務とは、人と人との関わりの中で、相手の命や健康を守るために注意深く行動し、危険を未然に防ぐ義務のことです。

安全配慮義務とは

人が人と関わり合う社会において、互いを思いやり、危険から守ることは当然の務めです。これを安全配慮義務と言い、雇用関係のように、ある特定の人間関係において、特に重要視されます。これは、書面で取り交わした契約書に明記されていなくとも、社会全体の認識として、当然に守るべき義務とされています。会社と従業員の関係で言えば、会社は従業員が安心して働けるよう、安全な職場環境を整備する義務があります。危険を伴う作業を従業員にさせる場合には、適切な指示や指導を行い、安全な用具や装備を支給するなど、安全確保のために必要な措置を講じなければなりません。

例えば、建設現場で働く従業員に、安全帯を支給せずに高所作業をさせることは、安全配慮義務違反にあたります。また、真夏の炎天下で長時間屋外作業をさせる場合、休憩時間を適切に設けたり、水分補給を促したりするなどの対策を怠ることも、安全配慮義務違反となる可能性があります。従業員が精神的な負担を抱えている場合も同様です。過度な残業や、同僚からの嫌がらせなどによって、従業員の心身に不調が生じた場合、会社は状況を改善する義務があります。

この安全配慮義務の根拠となるのが、民法の信義則です。信義則とは、社会における誠実さや道徳に基づき、互いに正直で誠実な行動をとるべきだという原則です。安全配慮義務は、雇用関係に限らず、公務員と市民、教師と生徒、医師と患者など、様々な人間関係において適用されます。社会全体が安心して暮らせるよう、一人ひとりが互いを尊重し、安全に配慮する意識を持つことが大切です。

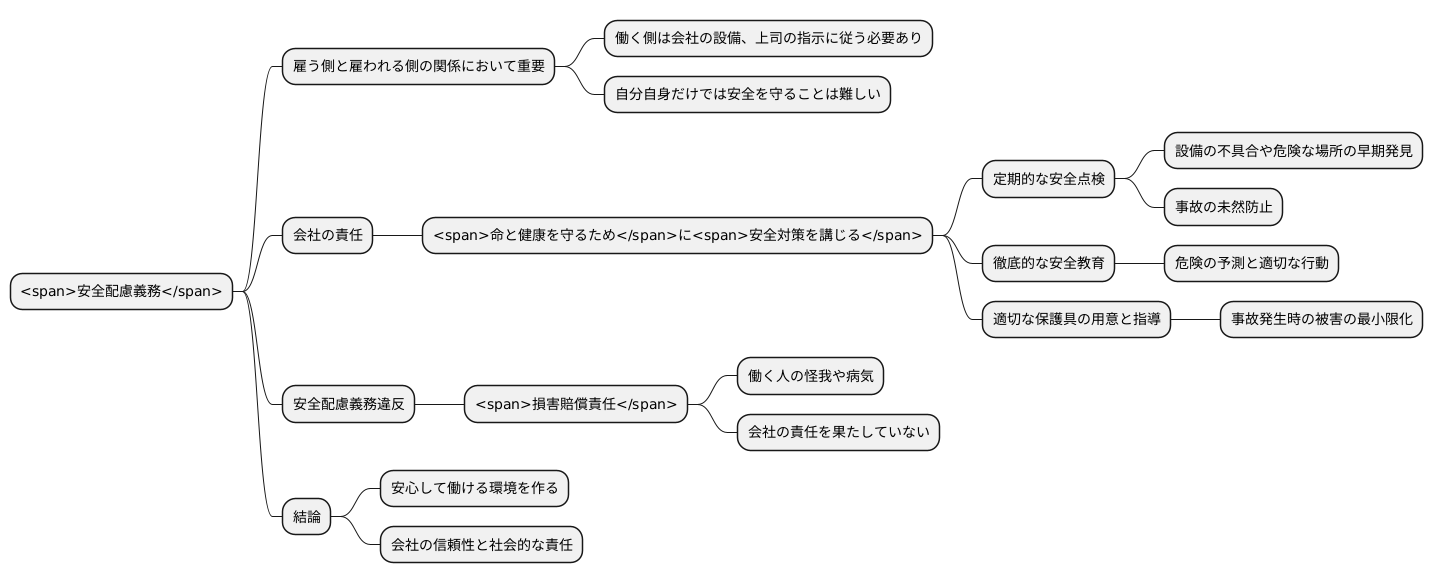

雇用関係における重要性

人が働く上で、安全に配慮する義務はとても大切です。これは雇う側と雇われる側の関係において特に重要な意味を持ちます。なぜなら、働く人たちは、仕事をする際に、会社が用意した設備を使ったり、上司の指示に従ったりする必要があり、自分自身だけで安全を守ることは難しいからです。職場環境は会社が整えるものなので、働く人たちはその環境に身を置くしかありません。自分の身の安全を完全に自分で守ることは不可能に近いでしょう。

そのため、会社は、働く人たちの命と健康を守るために、積極的に安全対策を考え、実行しなくてはなりません。安全対策には色々な方法があり、例えば、職場の安全点検を定期的に行うこと、安全に関する教育を徹底的に行うこと、危険な作業をする際には適切な保護具を用意し、使えるように指導することが含まれます。定期的な点検を行うことで、設備の不具合や危険な場所を早期に発見し、事故を未然に防ぐことができます。また、安全教育を徹底することで、働く人たちは危険を予測し、適切な行動をとることができるようになります。保護具は、万が一事故が発生した場合、被害を最小限に抑えるために必要不可欠です。

もし会社がこれらの安全配慮義務を怠り、その結果、働く人が怪我をしたり、病気になったりした場合、会社は損害賠償責任を負うことになります。これは、会社が安全に働く環境を作る責任を果たさなかったため、働く人が被害を受けたことを意味します。会社は、働く人たちが安心して働ける環境を作る責任があり、その責任を果たすために、安全配慮義務を常に意識し、適切な対策を講じる必要があります。安全な職場環境を作ることは、働く人たちを守るだけでなく、会社自身の信頼性や社会的な責任を果たすことにも繋がります。

労災事故との関連

仕事中の事故でけがをした場合、会社が労働者の安全を守るために十分な対策をとっていたかが、よく問題になります。会社には、労働者が安全に仕事ができるように気を配る義務があり、これを安全配慮義務といいます。もし、会社がこの義務を果たしていなかったと判断された場合、会社は労働災害の保険金に加えて、損害を賠償する責任を負うことがあります。

具体的に会社がどのような責任を問われるのかというと、まず、事故が起こる前に危険を予測し、対策を立てていたかが重要になります。たとえば、工事現場で足場が崩れて作業員がけがをしたケースを考えましょう。もし会社が、事前に足場の強度を確認したり、安全ネットを設置するなどの対策を怠っていた場合、安全配慮義務違反とみなされる可能性が高くなります。また、作業員にヘルメットや安全帯などの保護具を着用させていなかった場合も、会社側の責任が問われます。

安全配慮義務違反を問われないためには、会社は日頃から安全対策に力を入れる必要があります。たとえば、職場で定期的に危険予知訓練を実施し、作業員一人ひとりが危険に気づき、対策を考えられるように指導することが大切です。また、作業員から安全に関する意見や提案があれば、真摯に耳を傾け、改善に努める姿勢も重要です。会社と作業員が協力して、安全な職場環境を作る努力を継続することが、労災事故を減らすことにつながります。さらに、万一事故が発生した場合には、速やかに状況を把握し、適切な対応をとることも求められます。再発防止策を講じることはもちろん、けがをした作業員への補償についても誠実に対応することで、会社への信頼を維持し、より良い職場環境を築くことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 安全配慮義務 | 会社は、労働者が安全に仕事ができるように気を配る義務を持つ。 |

| 安全配慮義務違反 | 会社が安全配慮義務を果たしていなかった場合、労働災害の保険金に加えて損害賠償責任を負う可能性がある。 |

| 責任の判断基準 | 事故が起こる前に危険を予測し、対策を立てていたかが重要。 |

| 違反事例 | 足場の強度確認や安全ネット設置の怠り、保護具の未着用など。 |

| 安全配慮義務違反を問われないための対策 | 定期的な危険予知訓練の実施、作業員からの意見や提案への対応、安全な職場環境を作るための協力、事故発生時の迅速な対応と再発防止策、けがをした作業員への誠実な補償など。 |

学校事故における適用

学校という学びの場においても、安全配慮義務は当然適用されます。これは、学校という組織が、生徒の生命と健康を守るために、必要な対策を講じる法的責任を負っていることを意味します。具体的には、校舎や運動場、遊具などの設備の安全点検を定期的に行い、老朽化や危険な箇所があれば速やかに修理や改修を行う必要があります。また、危険な場所には、子供にも理解しやすい言葉で注意書きを掲示したり、柵を設けるなど、事故を未然に防ぐための対策を講じることが求められます。

体育の授業や部活動など、体を動かす活動においては、教師による適切な指導が不可欠です。生徒の体力や発達段階に合わせた指導計画を作成し、準備運動をしっかりと行うことはもちろん、活動中の安全確認や、緊急時の対応手順についても、日頃から指導しておく必要があります。さらに、近年増加傾向にある熱中症対策として、こまめな水分補給や休憩を促し、気温や湿度に応じた活動内容の調整を行うなど、状況に応じた柔軟な対応も求められます。

万が一、学校側が安全配慮義務を怠ったために生徒が怪我をした場合、学校は損害賠償責任を負うことになります。損害賠償の範囲は、治療費や入院費などの医療費だけでなく、怪我による後遺症が残った場合の慰謝料や、将来の収入減に対する補償なども含まれます。近年、学校での事故は増加傾向にあり、社会問題となっています。そのため、学校側には、より一層の安全管理体制の強化が求められています。

教師は、生徒の安全を守るという重要な責任を強く認識し、日頃から安全教育を徹底する必要があります。安全な行動に関する指導はもちろんのこと、危険を予測する能力を養うための教育も重要です。また、事故発生時の対応についても、適切な応急処置や救急連絡の方法、保護者への連絡手順などを含めた訓練を定期的に実施し、万が一の事態に備える必要があります。学校全体で安全意識を高め、生徒の安全を最優先に考えた教育環境を構築していくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施設・設備 | 校舎、運動場、遊具などの安全点検、老朽化や危険箇所の修理・改修、危険箇所の注意書き掲示や柵の設置 |

| 体育活動 | 生徒の体力・発達段階に合わせた指導計画、準備運動、活動中の安全確認、緊急時対応手順の指導、熱中症対策(水分補給、休憩、活動内容調整) |

| 損害賠償 | 学校側の安全配慮義務違反による事故発生時の損害賠償責任(医療費、慰謝料、将来の収入減に対する補償など) |

| 安全教育 | 安全行動指導、危険予測能力育成、事故発生時対応(応急処置、救急連絡、保護者連絡)の訓練 |

| その他 | 学校での事故増加傾向、学校側の安全管理体制強化の必要性、教師の安全意識向上、安全最優先の教育環境構築 |

公務員における責任

国民全体の奉仕者である公務員は、職務を行う上で、国民に対して安全に対する注意義務、すなわち安全配慮義務を負います。これは、公務員が国民の生命、身体、財産を危険にさらすような行為をしないよう、常に注意深く職務を遂行しなければならないことを意味します。

例えば、警察官の職務を考えてみましょう。犯罪捜査や交通整理を行う際、警察官は一般市民の安全に配慮する必要があります。スピードを出した緊急車両の走行は、周囲の人や車両に危険を及ぼす可能性があります。そのため、警察官はサイレンを鳴らしたり、周囲の状況を確認したりするなど、安全確保のための必要な措置を講じなければなりません。もし、これらの措置を怠り、事故が発生した場合、警察官の所属する国または地方公共団体が損害賠償責任を負う可能性があります。

また、消防士も同様の安全配慮義務を負います。火災現場での消火活動は、消防士自身だけでなく、周囲の住民や建物の安全にも影響を及ぼします。例えば、消火活動中に建物が倒壊する危険性がある場合、消防士は周囲に避難指示を出すなど、安全確保のための措置を講じる必要があります。もし、適切な措置を怠り、住民や建物に被害が生じた場合、やはり消防士の所属する国または地方公共団体が損害賠償責任を負う可能性があります。

このように、公務員は国民の生命や財産を守るという重大な役割を担っています。職務の種類に関わらず、常に安全配慮義務を意識し、国民の安全を最優先に考えて行動することが求められます。その責任の重さを自覚し、日々の職務に真摯に取り組むことが、国民の信頼を得ることに繋がると言えるでしょう。安全配慮義務は、単なる規則ではなく、公務員としての倫理、そして国民への奉仕という使命に基づく、極めて重要な行動規範なのです。

| 公務員 | 職務例 | 安全配慮義務の具体例 | 怠った場合のリスク |

|---|---|---|---|

| 警察官 | 犯罪捜査、交通整理 | 緊急車両走行時のサイレン、周囲の状況確認 | 国/地方公共団体が損害賠償責任 |

| 消防士 | 火災現場での消火活動 | 建物倒壊の危険性がある場合の避難指示 | 国/地方公共団体が損害賠償責任 |

事例と判例

安全に気を配る義務に関する裁判での判断は、様々な場面で示されています。その義務の範囲やどこまで気を配るべきかは、社会一般の考え方や、その時々の状況によって判断されるため、過去の裁判例をよく調べて、適切な安全対策をとる必要があります。

例えば、仕事中に高い所から落ちて亡くなった事故では、会社が安全帯の着用を義務付けていなかったことや、安全教育が不十分だったことが、安全に気を配る義務に違反すると判断され、会社に賠償責任が生じた判例があります。会社の責任として、従業員が安全に仕事ができるよう、必要な対策を講じる義務があることを示しています。安全帯の着用義務付けや、十分な安全教育の実施は、高所作業における基本的な安全対策であり、これらを怠った場合、会社の責任が問われる可能性が高いということを示す重要な判例です。

また、学校で生徒がいじめを受けて自ら命を絶った事件では、学校が適切ないじめ対策をとっていなかったことが、安全に気を配る義務違反と判断され、学校にも賠償責任が生じた判例があります。子どもたちが安全に学校生活を送れるよう、学校側には、いじめへの対策を適切に行う義務があると判断されたのです。いじめは深刻な問題であり、学校は、いじめを早期に発見し、適切な対応をとることで、生徒の安全を守る責任があります。この判例は、いじめの深刻さと、学校が負う責任の重さを改めて示すものです。

これらの判例から、安全に気を配る義務は、単に規則を作るだけでなく、実際に効果的な対策を実施し、継続的に見直していく必要があることが分かります。そのため、企業や学校、公的機関などは、過去の判例を参考に、それぞれの状況に合わせた具体的な安全対策を考え、実行していくことが大切です。また、常に最新の判例や法改正の情報を確認し、対策内容を更新していくことも重要です。

| 場面 | 判例概要 | 安全配慮義務の焦点 | 判決による示唆 |

|---|---|---|---|

| 職場 | 高所作業中の転落死亡事故で、会社が安全帯着用義務付けや安全教育を怠ったため、安全配慮義務違反と判断。 | 従業員が安全に仕事ができるよう必要な対策を講じる義務 | 安全帯着用義務付けや十分な安全教育は高所作業における基本的な安全対策であり、怠ると会社の責任が問われる。 |

| 学校 | いじめによる生徒の自殺で、学校が適切ないじめ対策をとっていなかったため、安全配慮義務違反と判断。 | 子どもたちが安全に学校生活を送れるよう、いじめへの対策を適切に行う義務 | いじめは深刻な問題であり、学校は早期発見と適切な対応により生徒の安全を守る責任がある。 |

| 安全配慮義務は、単に規則を作るだけでなく、実際に効果的な対策を実施し、継続的に見直していく必要がある。そのため、過去の判例を参考に、状況に合わせた具体的な安全対策を考え、実行し、常に最新の判例や法改正の情報を確認し、対策内容を更新していくことが重要。 | |||