離婚と扶養義務:知っておくべき法的知識

調査や法律を知りたい

先生、離婚のときの扶養義務違反についてよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

はい、もちろんです。扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類があります。夫婦や親子は生活を同じ水準に保つ生活保持義務があり、兄弟姉妹などは生活を助ける生活扶助義務があります。離婚すると、夫婦間の扶養義務はなくなりますが、子供に対する扶養義務(養育費)は残ります。

調査や法律を知りたい

生活保持義務と生活扶助義務の違いがよくわかりました。扶養義務違反って具体的にどんな場合ですか?

調査・法律研究家

たとえば、離婚後、子供を育てている親に養育費を支払わない、といった場合が扶養義務違反にあたります。支払わない場合、裁判所を通して給料を差し押さえることもできます。一度滞納すると、将来分も含めてまとめて請求できるんですよ。

離婚における「扶養義務違反」とは。

「離婚における扶養義務違反について」という題で説明します。親子、祖父母と孫、兄弟姉妹の間には、お互いを支える義務があります。この義務には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「生活保持義務」で、自分と同じレベルの生活を相手に保障する義務です。例えば、ご飯が茶碗一杯分しかない場合でも、半分を相手に与える必要があるということです。夫婦間と親から子への扶養義務はこの種類に該当します。もう一つは「生活扶助義務」で、自分の生活を苦しくしない範囲で、相手の最低限の生活を助ける義務です。夫婦が離婚する際のお金や、子どもの養育費の支払い義務は、この扶養義務に基づいています。家庭裁判所が定めた計算表にも、「生活保持義務」の考え方が反映されています。夫婦間や親子間で扶養義務を破った場合、例えば養育費を払わない場合などは、家庭裁判所に相談して、話し合いや審判を求めることができます。話し合いや審判で支払いが決まっても、支払われない場合は、給料などを差し押さえることができます。通常、差し押さえられるのは給料などの4分の1までですが、扶養義務違反の場合は、2分の1まで差し押さえることができます。また、一度でも支払いをしなかった場合、期限が過ぎた分だけでなく、まだ期限が来ていない将来の分もまとめて請求できます。そのため、毎月支払いの度に、差し押さえの手続きをする必要はありません。

扶養義務の種類

家族を支える義務、すなわち扶養義務には、大きく分けて二種類あります。一つは「生活保持義務」と呼ばれるものです。これは、自分と同じ水準の生活を扶養する相手に保障する義務のことです。簡単に言うと、自分がどのような生活水準であっても、それを扶養家族にも等しく保障しなければならない、ということです。例えば、もし自分が厳しい生活を送っている場合でも、持っている食料や住居などを分け与え、扶養家族と苦楽を共にする必要があります。この義務は、非常に強い結びつきのある近しい間柄、具体的には夫婦や親子、そして直系血族の間で発生します。自分と生活水準が同じ、つまり苦しい時は共に苦しみ、豊かな時は共に豊かになる、という強い連帯性を重視した考え方と言えるでしょう。

もう一つは「生活扶助義務」です。こちらは、自分の生活水準を下げることなく、扶養する相手の最低限度の生活を保障する義務です。衣食住といった基本的な生活が送れるよう、金銭や物資を提供する義務と言えるでしょう。ただし、自分の生活に影響が出るほどの負担は必要ありません。兄弟姉妹や、その他の親族の間では、この「生活扶助義務」が適用されます。生活保持義務と比べると、扶養する側の負担は軽くなります。しかし、扶養を受ける側にとっては、最低限度の生活しか保障されないため、生活水準は扶養する側と異なることになります。

このように、扶養義務には二種類があり、誰に対してどのような義務が生じるのかは、法律によって明確に定められています。扶養に関する問題を考える際には、これらの義務の違いをしっかりと理解しておくことが非常に重要です。扶養義務を正しく理解することで、家族間の問題を未然に防ぎ、円満な関係を築くための一助となるでしょう。

| 扶養義務の種類 | 内容 | 対象者 | 負担の程度 |

|---|---|---|---|

| 生活保持義務 | 扶養する側と同じ生活水準を保障する義務 | 夫婦、親子、直系血族 | 高(自分がどのような生活水準であっても、扶養家族にも等しく保障) |

| 生活扶助義務 | 扶養する側の生活水準を下げずに、扶養される側の最低限度の生活を保障する義務 | 兄弟姉妹、その他の親族 | 低(自分の生活に影響が出ない範囲で) |

婚姻費用と養育費

夫婦には、法律で定められた扶養義務があります。これは、自分と家族の生活を守るために必要な費用を負担しなければならないという義務です。この扶養義務に基づいて、婚姻費用と養育費が決まります。

婚姻費用とは、夫婦が離婚するまでの間、互いに生活を支え合うために必要な費用です。離婚の話し合いをしている最中でも、この義務は続きます。例えば、別居している場合でも、収入の多い側は少ない側に対して、生活費の一部を負担する必要があります。具体的な金額は、それぞれの収入や生活状況、子どもの有無などを考慮して決められます。家庭裁判所には、計算の目安となる表があり、多くの場合、この表に基づいて金額が算定されます。この表には、「生活保持義務」という考え方が反映されています。生活保持義務とは、夫婦は同じ生活水準を維持する権利があるという考え方です。つまり、収入に差があっても、夫婦は同程度の生活を送ることができるように、費用を分担する必要があるということです。

養育費は、子どもが成人するまでにかかる費用を、両親が分担するものです。離婚後、子どもと一緒に暮らさない親は、子どもを養育する親に対して養育費を支払う義務があります。養育費には、食費や衣料費、住居費、教育費、医療費など、子どもを育てるために必要なあらゆる費用が含まれます。こちらも、家庭裁判所の算定表を参考に、子どもの年齢や人数、両親の収入などを考慮して金額が決められます。養育費は、子どもの健やかな成長と生活の安定を守るために必要不可欠です。両親には、それぞれの事情に関わらず、子どもにとって最善の利益を考え、責任を持って養育費について話し合うことが求められます。婚姻費用と養育費は、子どもと家族の生活を守るための重要な制度です。困ったときには、弁護士や家庭裁判所に相談することをお勧めします。

| 費用 | 対象 | 期間 | 目的 | 算定基準 | 補足 |

|---|---|---|---|---|---|

| 婚姻費用 | 夫婦 | 離婚成立まで | 夫婦の生活維持 | 収入、生活状況、子どもの有無等 (生活保持義務:夫婦は同程度の生活水準を維持する権利) |

別居中でも高収入者は低収入者に生活費の一部負担義務あり 家庭裁判所の算定表を参考に算定 |

| 養育費 | 子ども | 子どもが成人するまで | 子どもの健やかな成長と生活の安定 | 子どもの年齢、人数、両親の収入等 | 同居しない親は養育費支払義務あり 家庭裁判所の算定表を参考に算定 子どもの最善の利益を考慮 |

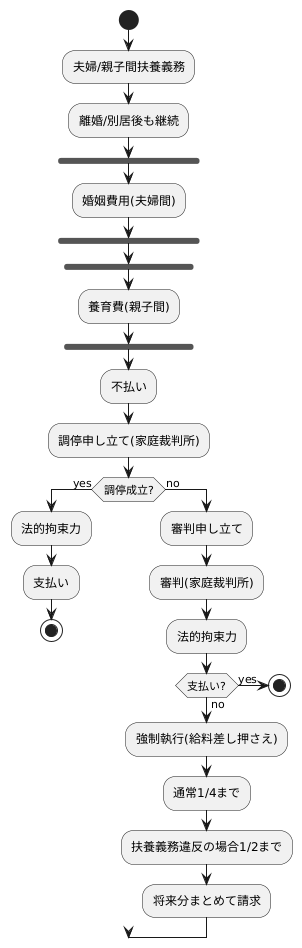

扶養義務違反への対処

夫婦の間や親子間には、互いに扶養する義務があります。これは法律で定められた大切な義務であり、生活に困窮する配偶者や子供を支えるためのものです。もしも離婚などで別居することになっても、この扶養義務は続きます。具体的な例としては、離婚した夫婦間では婚姻費用、親子間では養育費の支払いがこれに当たります。

これらの費用が支払われない場合、まずは家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して当事者同士の話し合いを進め、合意を目指す手続きです。調停で合意が成立すれば、その内容は法的拘束力を持つことになります。

しかし、調停で合意に至らなかった場合や、合意したにもかかわらず相手が支払わない場合は、審判を申し立てることができます。審判とは、家庭裁判所が当事者の状況を審理し、支払額などを決定する手続きです。審判で決定された内容にも法的拘束力があり、相手が従わない場合は強制執行を行うことができます。

強制執行には様々な方法がありますが、代表的なものは給料の差し押さえです。差し押さえできる金額は、通常の場合、給料の4分の1までと定められています。しかし、扶養義務違反の場合、生活に困窮する相手を守る必要があることから、2分の1まで差し押さえることが可能です。これは扶養義務の重要性を示すものであり、放置すれば相手の生活を脅かす可能性があるからです。

また、一度支払いが滞ると、将来の支払い分についてもまとめて請求することが可能です。例えば、毎月の支払いが滞っている場合、その都度手続きをする必要はなく、まとめて請求することで負担を減らすことができます。

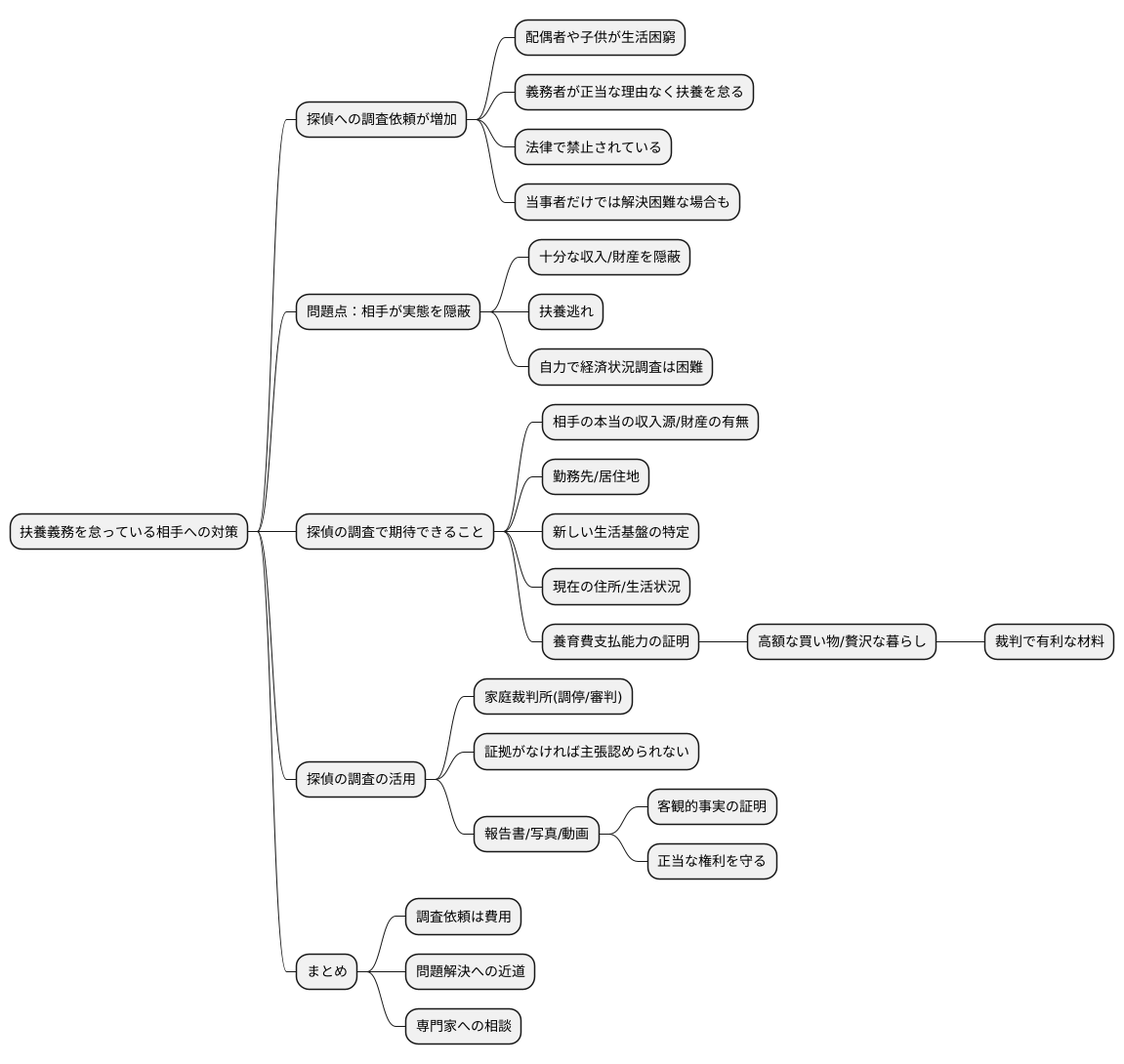

探偵の役割

扶養義務を怠っている相手への対策として、探偵に調査を依頼するケースが増えています。配偶者や子供が生活に困窮しているにもかかわらず、義務を負う者が正当な理由なく扶養を怠ることは、法律で禁じられています。しかし、残念ながら現実には、義務を果たさない人が存在し、当事者だけでは解決が難しい状況も少なくありません。

特に問題となるのが、相手が実態を隠蔽している場合です。例えば、相手に十分な収入や財産があるにもかかわらず、それを隠して扶養を逃れようとするケースがあります。このような場合、自分自身で相手の経済状況を詳しく調べることは容易ではありません。そこで、探偵に調査を依頼することで、相手の本当の収入源や財産の有無、勤務先や居住地などを明らかにできる可能性があります。

また、相手が別の場所で新しい生活基盤を築いている場合、居場所を特定すること自体が困難な場合もあります。このような状況でも、探偵は専門的な調査手法を用いて、相手の現在の住所や生活状況を突き止めることができます。さらに、相手が養育費の支払能力があるにもかかわらず、支払いを拒否している場合、探偵の調査によって、その事実を裏付ける証拠を集めることが期待できます。例えば、高額な買い物や贅沢な暮らしをしている証拠があれば、裁判で有利な材料となるでしょう。

探偵が収集した証拠は、家庭裁判所における調停や審判で、非常に重要な役割を果たします。扶養義務に関する紛争においては、証拠がなければ主張を認めてもらうことは難しいからです。探偵の報告書や写真、動画などの証拠は、客観的な事実を証明する力強い武器となり、あなたの正当な権利を守る助けとなるでしょう。探偵への調査依頼は、費用がかかることもありますが、問題解決への近道となる場合もあります。状況に応じて、専門家への相談も検討してみる価値は十分にあるでしょう。

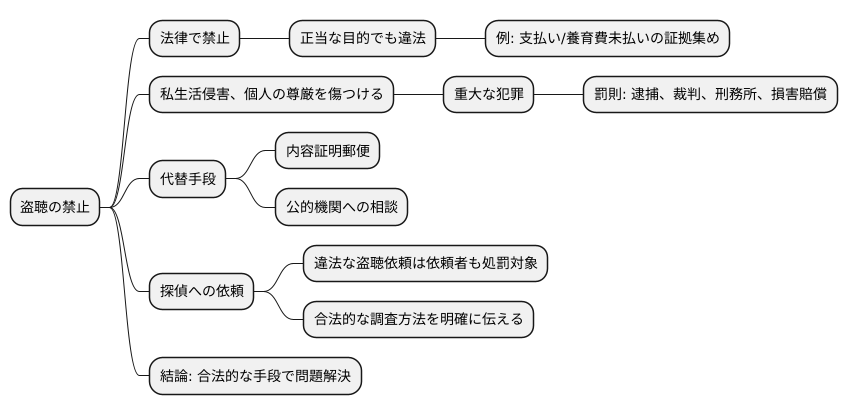

盗聴の違法性

他人の会話をひそかに録音する盗聴行為は、法律で固く禁じられています。どんな理由があっても、たとえ正当な目的のためであっても、盗聴は許されません。例えば、お金を払わない相手から支払いを受けるための証拠を集めたい、あるいは養育費を払わない相手から養育費の支払いを確実にするための証拠を集めたいといった場合でも、盗聴によって証拠を集めることはできません。

盗聴は、他人の私的な生活に土足で踏み込む行為であり、個人の尊厳を深く傷つけます。そのため、法律は盗聴を重大な犯罪とみなし、厳しい罰則を設けています。もし盗聴が発覚した場合、警察に逮捕され、裁判で有罪判決を受け、刑務所に入ることになるかもしれません。さらに、盗聴された相手から訴えられ、多額の損害賠償を請求される可能性もあります。

お金の未払いに関する問題や養育費の不払いに関する問題を抱えている場合、解決のために証拠を集める必要があるかもしれません。しかし、どんなに困った状況であっても、違法な盗聴に頼ってはいけません。法に則った方法で証拠を集めることが大切です。例えば、内容証明郵便を送付して記録を残したり、公的な機関に相談して助言を求めたりするなど、様々な方法があります。

困った問題を解決するために、探偵に調査を依頼することもできます。しかし、探偵に依頼する場合でも、違法な盗聴を依頼してはいけません。もし探偵が違法な盗聴を行った場合、探偵だけでなく、依頼した者も罰せられる可能性があります。探偵に依頼する際は、法律に反しない調査方法を明確に伝え、違法行為に関与しないように注意する必要があります。問題解決のためには、常に合法的な手段を選ぶことが重要です。

違法な盗聴は、あなた自身の人生にも大きな影を落とす可能性があります。安易な気持ちで盗聴に手を染めることなく、法律を遵守し、正々堂々とした方法で問題解決にあたりましょう。

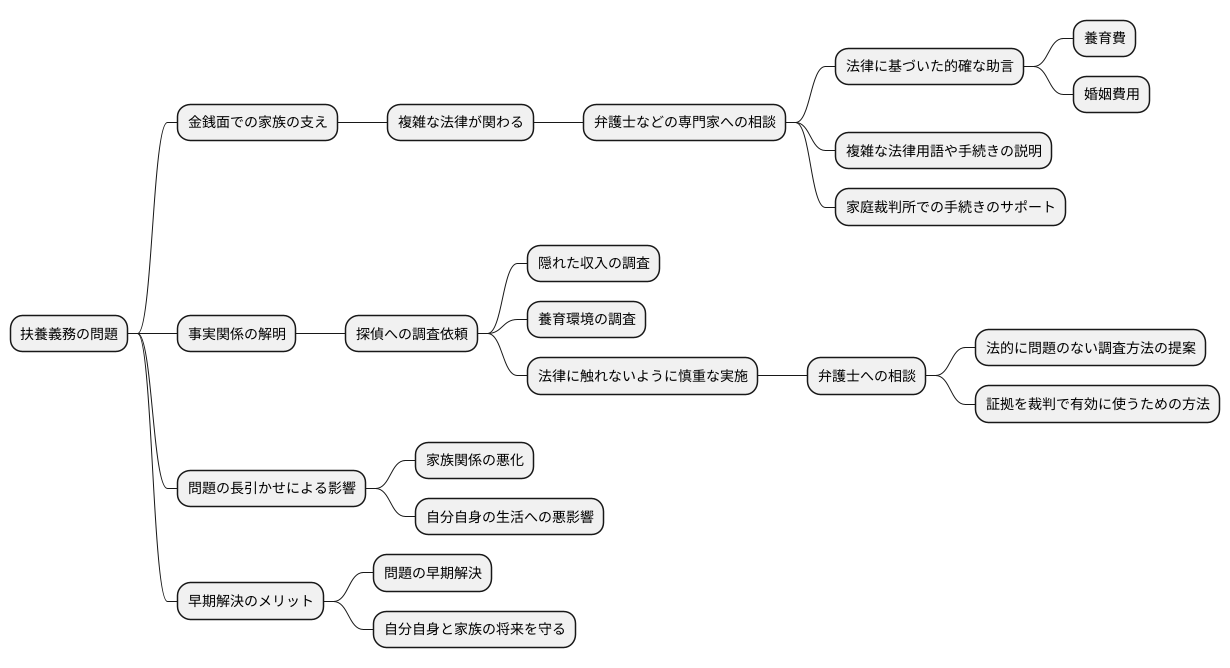

専門家への相談

お金の面で家族を支えること、つまり扶養義務は、家族関係でとても大切なことですが、時として難しい問題を引き起こします。扶養義務には複雑な法律が関わっていることが多く、自分だけで解決しようとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。そのような時は、一人で悩まずに、弁護士などの法律の専門家に相談するのが一番です。

法律の専門家は、それぞれの事情に合わせて、法律に基づいた的確な助言をくれます。例えば、離婚後に子どもを育てるのに必要なお金(養育費)や、別れた夫婦間でのお金のやり取り(婚姻費用)など、様々な問題について相談できます。複雑な法律用語や手続きも分かりやすく説明してくれるので、自分だけで問題を抱え込まずに、安心して相談できます。また、家庭裁判所での手続きが必要な場合でも、専門家がしっかりとサポートしてくれるので心強いです。

さらに、扶養に関する問題で事実関係を明らかにするために、探偵に調査を依頼することもあります。例えば、別れた配偶者が隠れて収入を得ている場合や、子どもの養育環境に問題がある場合などです。しかし、探偵への調査依頼は、法律に触れないように慎重に行う必要があります。そのため、探偵に依頼する前にも、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家は、法的に問題のない調査方法を提案してくれるだけでなく、調査で得られた証拠を裁判で有効に使うための方法も教えてくれます。

扶養義務に関する問題は、経済的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。問題を長引かせると、家族関係が悪化したり、自分自身の生活にも悪影響が出たりする可能性があります。ですので、少しでも不安を感じたら、すぐに専門家に相談することをお勧めします。早期に専門家に相談することで、問題の早期解決につながり、自分自身と家族の将来を守ることができます。