遺産分割と持戻免除:相続人の権利を守る

調査や法律を知りたい

『持戻免除の意思表示』って、よくわからないんですけど、簡単に言うとどういうことですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、おじいちゃんやおばあちゃんが亡くなった時に、生前に誰かにお金や土地をあげていたとしても、その財産を返さなくても良いですよ、っていう意思表示のことだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、もらった人はそのまま財産を自分のものにして良いってことですね?

調査・法律研究家

その通り!もらった財産はそのまま持ち続けられるし、相続分が減らされることもないんだよ。

持戻免除の意思表示とは。

『もらった財産は返さなくていいよという意思表示』(亡くなった方が、生前にあげた財産や遺言で残した財産を、相続時に返してもらう必要がないという意思表示を、『もらった財産は返さなくていいよという意思表示』と言います。つまり、生前にもらった財産や遺言で残された財産をもらった人は、もらった財産をそのまま持っていてよく、相続でもらえる財産の額が減ることもありません。)について

はじめに

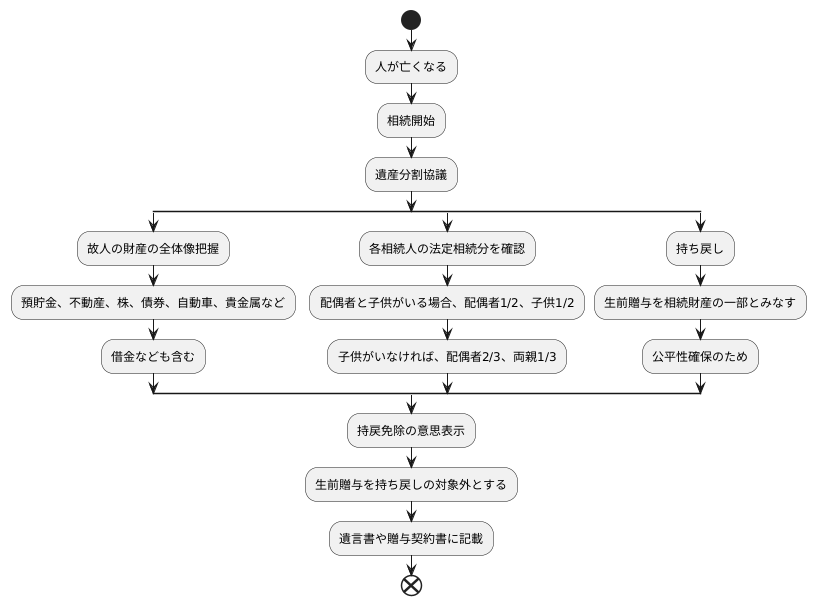

人は亡くなると、その人の財産は残された家族に引き継がれます。この財産の受け渡し手続きを相続と言い、相続手続きの中で重要なのが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、相続人たちが集まり、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのか話し合って決めることです。

この遺産分割協議をスムーズに進めるためには、故人の財産の全体像を把握することが必要です。預貯金や不動産だけでなく、株や債券、自動車、貴金属なども含まれます。さらに、故人に借金があった場合は、それも財産の一部として扱われます。これらの財産を全て洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産を合計したものが相続財産の全体像となります。

相続財産の全体像が明らかになったら、次に各相続人の法定相続分を確認します。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。配偶者と子供がいる場合は、配偶者が二分の一、子供が二分の一を相続します。子供がいなければ、配偶者が三分の二、故人の両親が三分の一を相続します。

しかし、生前に故人から財産をもらっていた場合、持ち戻しという制度によって相続分が調整されることがあります。例えば、故人が生前に特定の子供に多額の贈与をしていた場合、その贈与額は相続財産の一部とみなされ、遺産分割協議の際に考慮されます。これは、他の相続人との公平性を保つための制度です。

この持ち戻しによって相続人間で不公平感が生まれることを避けるために、「持戻免除の意思表示」という方法があります。これは、故人が生前に特定の相続人に対して行った贈与について、持ち戻しの対象外とする意思表示のことです。この意思表示があれば、その贈与は相続財産とはみなされず、他の相続人の相続分に影響を与えません。持戻免除の意思表示は、遺言書や贈与契約書に記載することで行うことができます。このように、持ち戻しと持戻免除の意思表示を理解することで、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。

持ち戻しの概要

「持ち戻し」とは、亡くなった方が生前に特定の相続人に行った贈与や遺贈(遺言による贈与)を、相続財産の計算に加える制度です。これは、相続人間での公平性を保つための重要な仕組みです。

遺産分割を行う際、既に一部の相続人が生前贈与等で財産を受け取っていた場合、それを無視して相続財産を計算してしまうと、不公平が生じる可能性があります。例えば、父親が3人の子供に財産を均等に残したいと考えていたにも関わらず、生前に長男に多額の援助をしていた場合、長男は遺産からも相続分を受け取ることになり、結果として他の子供よりも多く財産を得ることになります。このような事態を防ぐために、「持ち戻し」という制度が存在します。

具体的には、持ち戻しを行う場合、生前贈与や遺贈の金額を相続財産に一旦加えます。そして、その合計額を基に、各相続人の法定相続分を計算します。その後、既に生前贈与等で財産を受け取っている相続人は、その金額を自身の相続分から差し引くことで、最終的な相続分が確定します。

先ほどの例で説明すると、父親が3人の子供にそれぞれ3000万円の財産を残し、生前に長男に1000万円の贈与をしていたとします。この場合、持ち戻し制度を適用すると、まず贈与分1000万円を遺産に加算し、総額を4000万円とします。そしてこの4000万円を3人で均等に分けると、一人当たり約1333万円となります。長男は既に1000万円を受け取っているので、遺産からは約333万円を受け取ることになり、結果として他の子供とほぼ同じ金額の財産を受け取ることになります。

このように、「持ち戻し」制度は、相続人間の実質的な公平性を確保するために重要な役割を果たしています。ただし、全ての生前贈与が持ち戻しの対象となるわけではなく、結婚や出産のお祝い、教育資金の贈与などは、通常生活に必要な範囲内であれば持ち戻しの対象外となります。また、遺言で持ち戻しをしないという意思表示がされている場合も、持ち戻しは行われません。

| 持ち戻し制度の目的 | 相続人間における公平性の確保 |

|---|---|

| 持ち戻しの対象 | 被相続人が生前に行った贈与や遺贈 |

| 持ち戻しの具体的な手順 |

|

| 持ち戻しの対象外 |

|

持戻免除の意思表示とは

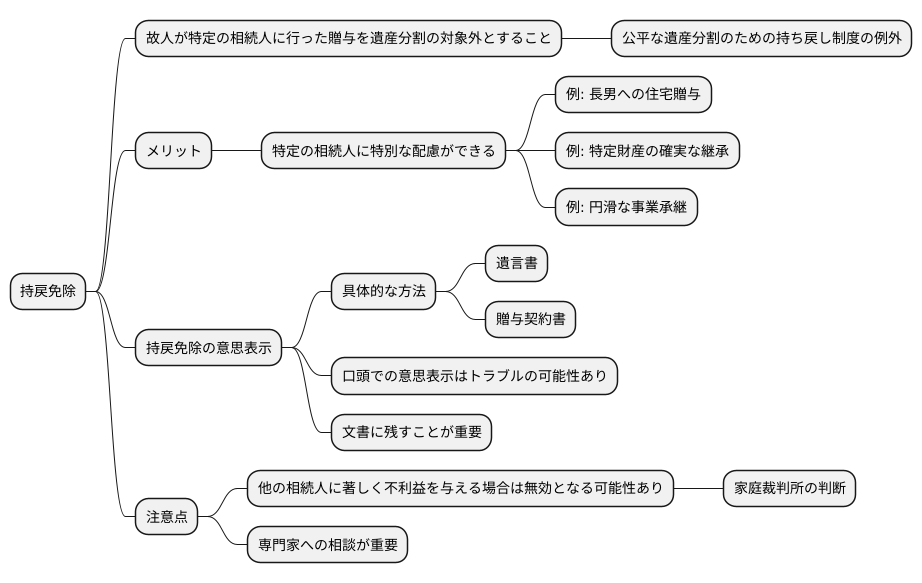

遺産分割の場では、故人が生前に特定の相続人に行った贈与は、遺産の一部として計算されることがあります。これを持ち戻しといいます。これは、相続人間で公平な遺産分割を行うための仕組みです。しかし、故人には特定の贈与を持ち戻しの対象から外す権利もあります。これが持戻免除の意思表示です。

例えば、故人が生前に長男に家を贈与し、その際に「この家は長男に贈与したものなので、遺産分割の際に持ち戻さないでほしい」という意思表示をしたとします。これが持戻免除の意思表示です。この意思表示が有効であれば、長男は家をそのまま所有し続けることができ、遺産分割の際にその家の価値が自分の相続分から差し引かれることはありません。

この意思表示は、故人が特定の相続人に特別な配慮をしたい場合に役立ちます。例えば、長男が家を必要としている事情を知っている場合や、特定の財産を特定の相続人に確実に継承させたい場合などです。また、事業承継を円滑に進めるためにも有効な手段となり得ます。

持戻免除の意思表示は、遺言書や贈与契約書などに明記することで法的効力を持ちます。口頭での意思表示だけでは、後々トラブルになる可能性があるので、必ず文書に残すことが重要です。

ただし、この意思表示が他の相続人に著しく不利益を与える場合には、注意が必要です。例えば、故人が特定の相続人に財産のほとんどを贈与し、他の相続人にほとんど何も残さなかった場合、他の相続人は生活に困窮する可能性があります。このような場合には、家庭裁判所が持戻免除の意思表示を無効とする判断を下すことがあります。故人の意思を尊重しつつ、相続人間で公平な遺産分割を行うためには、専門家への相談が不可欠です。

持戻免除の効果

遺産分割協議において、既に贈与された財産は、原則として相続財産に持ち戻して計算する必要があります。これを寄与分といいます。全員の相続財産をいったんまとめてから、それぞれの相続分に応じて分配するのが原則だからです。しかし、被相続人が特定の相続人に贈与した財産を、持ち戻さずに、そのままその相続人のものとして残したいと考える場合もあります。このような場合に利用できるのが、持戻免除という制度です。

持戻免除とは、被相続人が生前贈与や遺贈をした際に、その財産を寄与分、つまり相続財産の計算に含めなくてよいと意思表示をすることです。この意思表示が有効であれば、受贈者は、遺産分割の際にその財産を持ち戻す必要がなくなり、自分のものとして保持できます。結果として、その受贈者の相続分が実質的に増加することになります。

この制度は、被相続人の特定の相続人に対する特別な配慮を実現するために役立ちます。例えば、家業を継ぐ子供に事業用の土地建物を贈与しておき、持戻免除をしておくことで、他の相続人からの異議なく、円滑な事業承継が可能になります。また、体が弱い子供に、他の子供より多くの生活資金を贈与し、持戻免除を付しておけば、将来の生活に備えることができます。

持戻免除の意思表示は、遺言によって行う方法が一般的です。公正証書遺言でなくても、自筆証書遺言でも有効です。ただし、贈与契約書に持戻免除の旨を記載するなど、他の方法でも有効となる場合があります。いずれにしても、被相続人の真の意思を明確に示すことが重要です。曖昧な表現では、後に紛争が生じる可能性があります。持戻免除は、相続人間で無用な争いを防ぎ、被相続人の意思を尊重するための重要な制度と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寄与分 | 遺産分割協議において、既に贈与された財産は、原則として相続財産に持ち戻して計算する必要がある。 |

| 持戻免除 | 被相続人が生前贈与や遺贈をした際に、その財産を寄与分、つまり相続財産の計算に含めなくてよいと意思表示をすること。 |

| 持戻免除の効果 | 受贈者は、遺産分割の際にその財産を持ち戻す必要がなくなり、自分のものとして保持できる。結果として、その受贈者の相続分が実質的に増加する。 |

| 持戻免除のメリット | 被相続人の特定の相続人に対する特別な配慮を実現できる。円滑な事業承継が可能になる。将来の生活に備えることができる。 |

| 持戻免除の方法 | 遺言によって行う方法が一般的(公正証書遺言、自筆証書遺言)。贈与契約書に持戻免除の旨を記載するなど、他の方法でも有効となる場合がある。被相続人の真の意思を明確に示すことが重要。 |

持戻免除と遺言

遺産分割の際に、生前に贈与を受けた相続人は、その贈与分を相続財産に持ち戻して計算するのが原則です。これは、相続人間で公平な遺産分割を行うための仕組みです。しかし、被相続人が特定の相続人に贈与した財産を持ち戻しさせたくない場合もあります。このような場合に利用できるのが「持戻免除」です。

持戻免除を行うには、被相続人の明確な意思表示が必要です。最も確実で一般的な方法は、遺言書の中で持戻免除の意思を表明することです。遺言書に「特定の相続人への贈与は、持ち戻しを免除する」といった文言を記載することで、被相続人の意思を明確に示すことができます。例えば、「長男に贈与した自宅は、遺産分割の際に持ち戻さなくてよい」と具体的に記述することで、後の相続人間での争いを防ぐ効果が高まります。

遺言書がない場合でも、贈与契約書などに持戻免除の意思表示を記載することは可能です。しかし、この方法では、本当に被相続人の意思であったのか、あるいは贈与を受けた相続人が勝手に書き加えたものではないかなど、その効力について争いが生じる可能性があります。また、贈与契約書が存在しなかったり、紛失してしまったりした場合、証明が難しくなることもあります。

そのため、持戻免除の意思表示を行う場合は、遺言書を作成することを強くお勧めします。特に、公正証書遺言は、公証役場で作成するため、原本が公証役場に保管され、偽造や変造のリスクが低く、より確実な方法と言えます。費用はかかりますが、後々の相続トラブルを避けるためには、有効な手段と言えるでしょう。遺言書を作成することで、被相続人の真の意思が尊重され、相続人間での無用な紛争を未然に防ぐことができます。円滑な相続手続きのためにも、遺言書の作成は、相続に関する大切な準備の一つと言えるでしょう。

まとめ

遺産分割の話し合いは、時として骨肉の争いに発展することがあります。これは、故人の遺産をどのように分けるかという問題が、単なる金銭の問題にとどまらず、家族間の感情的な縺れや、これまで積み重ねてきた関係性に深く関わっているからです。そうした紛争を未然に防ぎ、故人の真の意思を尊重するための重要な制度の一つが「持ち戻し」と、それを無効にする「持戻免除の意思表示」です。

「持ち戻し」とは、生前に特定の相続人へ贈与された財産を、相続開始時に一旦相続財産の一部とみなして、改めて他の相続人と公平に分割する制度です。例えば、長男が家業を継ぐために生前に多額の資金援助を受けていた場合、その資金は相続時に他の兄弟姉妹も考慮して、改めて分割の対象となる可能性があります。これは、相続人間の公平性を担保するための重要な仕組みです。

しかし、故人が特定の相続人に特定の財産を確実に継承させたいと強く願う場合もあります。そのような時に有効なのが「持戻免除の意思表示」です。これは、生前贈与された財産を「持ち戻し」の対象から外すという故人の意思表示です。例えば、前述の長男への資金援助について、故人が「これは家業継承のための資金であり、他の相続人は相続時に考慮しなくてよい」という意思表示を遺していれば、その資金は持ち戻しの対象とはならず、長男が確実に受け継ぐことができます。

このように、「持ち戻し」と「持戻免除の意思表示」は、故人の意思と相続人間の公平性という、時に相反する二つの要素のバランスを取るための重要な制度です。遺産分割をめぐる紛争は、家族関係を壊してしまう可能性があるだけでなく、長引けば時間や費用も多大にかかります。円満な相続を実現するためには、これらの制度について正しく理解し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。事前の準備と正しい知識が、将来の安心につながるのです。

| 制度 | 説明 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 持ち戻し | 生前贈与された財産を相続開始時に相続財産の一部とみなして、改めて他の相続人と公平に分割する制度 | 相続人間の公平性の担保 | 長男が家業を継ぐために生前に多額の資金援助を受けていた場合、その資金は相続時に他の兄弟姉妹も考慮して、改めて分割の対象となる。 |

| 持戻免除の意思表示 | 生前贈与された財産を持ち戻しの対象から外すという故人の意思表示 | 故人の真の意思を尊重する(特定の相続人に特定の財産を確実に継承させる) | 故人が長男への資金援助について「これは家業継承のための資金であり、他の相続人は相続時に考慮しなくてよい」という意思表示を遺していれば、その資金は持ち戻しの対象とはならず、長男が確実に受け継ぐことができる。 |