離婚調停の第一歩:申立書の書き方

調査や法律を知りたい

先生、「夫婦関係調整調停申立書」って、どんな時に出すものなんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。夫婦関係調整調停申立書は、離婚についての話し合いがまとまらない時、あるいは話し合いができない時に、家庭裁判所に調停を申し立てる時に出す書類だよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、話し合いができなくても、いきなり裁判になるわけじゃないんですね?

調査・法律研究家

そうだよ。裁判の前に、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いをする機会が設けられるんだ。この調停で合意ができれば、裁判をしなくても済む場合もあるんだよ。そのための申立書なんだね。

離婚における「夫婦関係調整調停申立書」とは。

「夫婦が離婚について話し合いで解決できない、または話し合いができないときは、家庭裁判所の調停という手続きを使うことができます。この手続きは『夫婦関係調整調停』と呼ばれ、使うためには『夫婦関係調整調停申立書』を、通常は相手方の住所地にある家庭裁判所に提出します。申立書には、自分と相手の氏名、住所、連絡先、勤務先、そしてなぜ離婚を考えているのかといった理由などを書き、1,200円分の収入印紙を貼ります。また、離婚だけでなく、親の権利を持つ人、養育費、財産の分け方、子どもとの面会、年金の分割、慰謝料などについても、希望があれば申立書に書く欄があります。そこに書いて提出すれば、離婚にともなうこれらの問題についても、調停の中で一緒に話し合うことができます。」

調停とは何か

夫婦間の問題、特に離婚の話し合いがうまく進まない時、家庭裁判所には『調停』という制度があります。これは、裁判のように白黒はっきりさせるのではなく、当事者同士が納得できる解決策を見つけるための話し合いの場です。

調停では、裁判官ではなく、『調停委員』と呼ばれる第三者が間に入ります。調停委員は、法律に通じた裁判官と、一般市民の中から選ばれた調停委員の二人で構成されます。彼らは中立的な立場で、夫婦それぞれの言い分を丁寧に聞き取り、合意形成へと導きます。

調停の大きな特徴は、裁判のような勝ち負けを決める場ではないということです。そのため、感情的になりやすい離婚問題でも、冷静に話し合いを進めることができます。調停委員は、双方の話をじっくりと聞き、それぞれの立場や気持ちを理解した上で、お互いが納得できる妥協点を探る手助けをします。

調停で合意が成立すると、『調停調書』が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。例えば、養育費の支払いが滞った場合、調停調書に基づいて強制執行の手続きを取ることが可能です。

さらに、調停は非公開で行われるため、周りの目を気にすることなく、安心して話し合いに臨むことができます。プライバシーが守られることは、デリケートな問題を抱える当事者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 夫婦間の問題、特に離婚の話し合いがうまく進まない時に、当事者同士が納得できる解決策を見つけるための話し合いの場を提供する。 |

| 特徴 | 裁判のような勝ち負けを決める場ではなく、お互いが納得できる妥協点を探る。非公開で行われるため、プライバシーが守られる。 |

| 進行役 | 法律に通じた裁判官と一般市民から選ばれた調停委員の二人から成る『調停委員』と呼ばれる第三者。中立的な立場で、夫婦それぞれの言い分を丁寧に聞き取り、合意形成へと導く。 |

| 結果 | 合意が成立すると『調停調書』が作成される。調停調書は確定判決と同じ効力を持つ。 |

申立書の役割

夫婦関係を取り戻すための話し合いの場である夫婦関係調整調停。この調停を始めるためには、「夫婦関係調整調停申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。この申立書は、単に調停開始の手続き上の書類ではなく、あなたの主張や希望を伝える重要な役割を担っています。

申立書には、氏名や住所、連絡先といった基本的な情報の他に、夫婦関係がこじれてしまった経緯や、どのような夫婦関係を望んでいるのかを具体的に記載します。例えば、相手方の言動で傷ついたこと、改善してほしいと思っていることなどを詳しく説明することで、調停委員が問題の本質を理解しやすくなります。また、離婚を考えている場合には、離婚後の生活設計についても記載する必要があります。住居や収入、財産分与に関する希望などを具体的に書き記すことで、将来の生活を見据えた話し合いを進めることができます。

子どもがいる場合には、親権者や養育費、面会交流などについても詳細に記載します。子どもの福祉を最優先に考え、どのような養育環境を望むのかを明確に示すことが大切です。これらの情報は、調停委員が子どもにとって最善の道を考えるための重要な資料となります。

申立書は相手方にも送付されます。そのため、あなたの考えや気持ちを相手に伝える手段としても有効です。冷静に、そして丁寧に事実や気持ちを伝えることで、相手方にあなたの真剣な思いが伝わり、建設的な話し合いに繋がる可能性を高めます。誤解を招く表現や感情的な言葉は避け、分かりやすく整理して書くことが重要です。申立書は、調停委員だけでなく、相手方との良好なコミュニケーションを築くためにも重要な役割を果たすのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申立書の役割 |

|

| 記載事項 |

|

| 離婚後の生活設計 |

|

| 子どもに関する事項 |

|

| 留意事項 |

|

申立書の書き方

申し立て書は、家庭裁判所の手続きであなたの主張を伝える大切な書類です。書き方を間違えると、あなたの希望が正しく伝わらず、手続きがスムーズに進まない可能性があります。そこで、申し立て書の書き方のポイントを詳しく説明します。

まず、申し立て書には定められた書式があります。家庭裁判所のホームページからダウンロードできるので、必ずそちらを利用しましょう。書式には、事件名、当事者の氏名や住所、連絡先などの基本情報のほか、申し立ての内容を具体的に記入する欄があります。これらの必要事項は全て漏れなく記入し、誤りがないか注意深く確認しましょう。特に、氏名や住所、金額などの数字は、何度も見直すことが大切です。

次に、離婚に至った経緯を説明する部分です。ここは調停や審判の結果を左右する重要な部分なので、特に丁寧に書く必要があります。感情的にならず、客観的な事実を基に、具体的に説明しましょう。例えば、「相手が家事を全くしない」と書くのではなく、「月に何回、どのような家事をしなかったのか」など、具体的な数字や日時を挙げて説明することで、あなたの主張の信憑性が高まります。

さらに、親権や養育費、財産分与など、離婚に伴う様々な問題についても、あなたの希望を明確に書きましょう。具体的な金額や条件を提示することで、相手との話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。例えば、養育費を希望する場合、「月額〇万円」のように具体的な金額を書きましょう。財産分与についても、どの財産をどのように分けたいのかを具体的に記載することで、あなたの希望が明確に伝わります。

もし、申し立て書の書き方に迷う場合は、家庭裁判所の窓口や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な申し立て書を作成し、あなたの権利を守ることができるでしょう。一人で悩まず、積極的に相談してみましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 書式 | 家庭裁判所のホームページからダウンロードできる定められた書式を使用。事件名、当事者情報、連絡先など必要事項を漏れなく記入し、特に数字は注意深く確認。 |

| 離婚に至った経緯 | 調停や審判に影響する重要な部分。感情的にならず、客観的な事実を基に、具体的な数字や日時を挙げて説明。 |

| 親権・養育費・財産分与 | 希望を明確に、具体的な金額や条件を提示。例:養育費「月額〇万円」、財産分与は具体的な分割方法を記載。 |

| 相談窓口 | 書き方に迷う場合は、家庭裁判所の窓口や弁護士に相談。 |

提出先と費用

夫婦間の問題解決を図るための夫婦関係調整調停。その手続きの第一歩は、申立書を家庭裁判所に提出することから始まります。この申立書、どこに提出すべきかと言うと、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。例えば、相手方が東京都に住んでいるならば、東京の家庭裁判所に提出することになります。

申立書の提出には、収入印紙の貼付が必要です。この収入印紙は、調停の種類によって金額が異なり、夫婦関係調整調停の場合は1,200円となります。印紙の購入は、郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで可能です。忘れずに準備しておきましょう。

申立書の作成は、ご自身で行うこともできますが、複雑な事情を抱えている場合や、法律の専門知識が必要な場合は、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼した場合には、作成費用などの弁護士費用が発生します。費用の額は弁護士によって異なるため、依頼前に必ず確認するようにしてください。費用の目安や支払い方法なども併せて相談しておくと安心です。

申立書を提出すると、後日、裁判所から連絡が入り、調停期日が指定されます。調停期日には、原則として本人が出席しなければなりません。代理人による出席は認められていませんので、注意が必要です。やむを得ない事情で出席できない場合は、事前に裁判所に連絡し、期日の変更を依頼しましょう。勝手に出席しないと、手続きに影響が出る場合もありますので、必ず連絡を入れるようにしてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手続き開始 | 申立書を家庭裁判所に提出 |

| 提出先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 収入印紙 | 1,200円 (郵便局、コンビニ等で購入) |

| 申立書作成 | 自身 or 弁護士(費用要確認) |

| 調停期日 | 裁判所が指定、原則本人出席 |

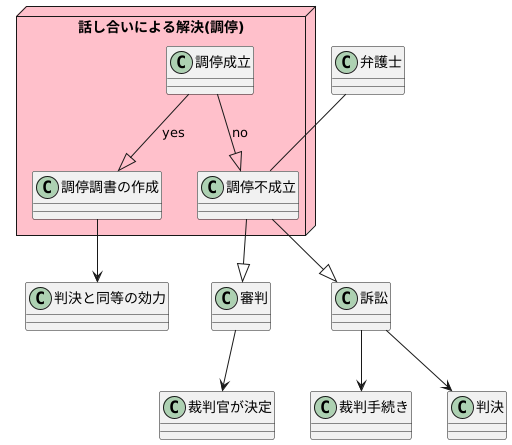

調停後の流れ

話し合いによる解決、つまり調停がまとまった場合は、その内容を記した調停調書が作られます。この調停調書は、裁判所の出した判決と同じ効力を持つ重要なものです。つまり、当事者はこの内容に拘束され、従わなければなりません。例えば、養育費の支払いが約束されていれば、きちんと支払わなければ強制執行の手続きを取られる可能性もあります。

一方で、調停で話がまとまらなかった場合は、調停不成立となります。この場合、すぐに解決に至るわけではなく、次の段階へと進むことになります。大きく分けて二つの道筋があります。一つは審判、もう一つは訴訟です。

審判とは、家庭裁判所の裁判官が、当事者双方の言い分を聞いた上で、離婚するかしないか、慰謝料や養育費、財産分与はどうするかなどを決める手続きです。調停では当事者同士の話し合いで解決を目指しますが、審判では裁判官が決定権を持ちます。

もう一つの道筋である訴訟とは、裁判所に訴状を提出し、離婚を求める裁判を起こす手続きです。訴訟では、証拠を提出したり、証人尋問を行ったりと、より正式な裁判手続きを経て、最終的に判決が下されます。調停よりも時間と費用がかかることが多いですが、複雑な事情がある場合や、相手方が全く話し合いに応じない場合には、訴訟を選択する方が良い場合もあります。

調停が不成立になっても、そこで諦める必要はありません。審判や訴訟といった他の方法を試すことができます。どの方法が最適かは、それぞれの状況によって異なります。法律の専門家である弁護士に相談し、今後の見通しや手続きについて助言を受けることが大切です。弁護士は、あなたの状況を丁寧に聞き取り、最善の解決策を一緒に考えてくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることで、より良い方向へ進むことができるでしょう。