離婚と年金:知っておくべき分割制度

調査や法律を知りたい

先生、年金分割制度って難しくてよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

そうだね、難しいよね。簡単に言うと、離婚した夫婦が、結婚期間中の年金を分けてもらえる制度だよ。大きく分けて二種類あって、合意分割と3号分割っていうんだ。

調査や法律を知りたい

合意分割と3号分割って何が違うんですか?

調査・法律研究家

合意分割は、夫婦の話し合いで分割する割合を決める制度だよ。一方、3号分割は、専業主婦(主夫)などが対象で、自動的に夫の年金の半分を受け取れる制度なんだ。どちらも対象は厚生年金と共済年金だけで、国民年金は対象外だよ。

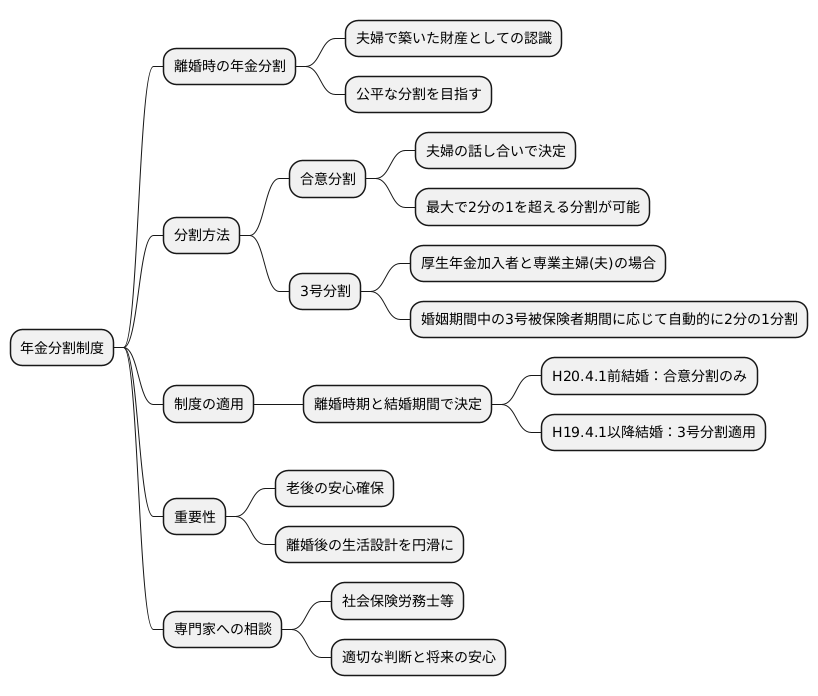

離婚における「年金分割制度」とは。

「離婚の際の年金分割の仕組み」について説明します。年金分割には、二つの種類があります。一つは、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が、話し合って年金を分ける「合意分割」です。厚生年金や共済年金を、二分の一まで分けることができます。分ける割合は、夫婦で相談して決めます。話がまとまったら、必要な書類を年金事務所に持っていくか、公証役場で公正証書を作ります。もし話がまとまらなければ、家庭裁判所に相談することもできます。裁判官が判断を下すこともあります。ただし、結婚していた期間に対応する部分だけが分割の対象です。もう一つは、平成20年4月から始まった、主に専業主婦(主夫)向けの「3号分割」です。会社員の扶養に入っている配偶者は、相手の同意がなくても、夫の厚生年金や共済年金の半分を受け取ることができます。これも、平成20年4月1日以降の結婚期間に対応する部分だけが対象です。どちらの制度も、厚生年金と共済年金だけが対象で、国民年金は対象外です。また、自分が年金を受け取れる年齢になってから、分割された年金を受け取ることができます。相手の年金資格の有無は関係ありません。分割を請求できるのは、離婚した翌日から2年以内です。期限までに年金事務所に請求する必要があります。以前は、夫が亡くなると妻への年金の支払いがなくなってしまうことがありましたが、年金分割制度によってこの問題は解決されました。

年金分割制度の概要

夫婦が人生の道を別々に歩むことになった時、老後の生活の支えとなる年金はどうなるのか、多くの人が抱える疑問でしょう。その疑問に答えるのが、年金分割制度です。これは、長年連れ添った夫婦が離婚する際に、将来受け取る年金をどのように分けるかを定めた制度です。結婚生活の間、夫婦が共に力を合わせ築き上げてきた財産の一つとして年金も考え、公平な分け前を実現することを目指しています。

この年金分割制度には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「合意分割」です。これは、夫婦の話し合いで、分割の割合を決める方法です。話し合いがまとまれば、二分の一を超える割合で分割することも可能です。もう一つは「3号分割」です。これは、会社員や公務員など厚生年金に加入している夫(または妻)の年金の一部を、専業主婦(夫)であった妻(夫)に分割する方法です。こちらは、婚姻期間中の3号被保険者期間に応じて、自動的に二分の一の割合で分割されます。

どちらの制度が適用されるかは、離婚の時期や結婚していた期間によって決まります。例えば、平成20年4月1日前に結婚した夫婦は、合意分割のみが可能です。また、3号分割は、平成19年4月1日以降に成立した婚姻関係における年金について適用されます。このように、それぞれの状況に応じて適切な制度を選ぶ必要があります。年金は老後の暮らしの土台となる大切なものです。離婚という人生の大きな転換期において、この制度をしっかりと理解しておくことは、将来の安心を確保するために欠かせません。

自分自身の状況に合った制度を選び、必要な手続きをきちんと行うことで、離婚後の生活設計を円滑に進めることができます。また、年金分割は離婚後の生活に大きな影響を与えるため、一人で悩まずに、社会保険労務士などの専門家に相談することも考えてみましょう。専門家の助言を受けることで、より適切な判断を行い、安心して将来を迎えることができるでしょう。

合意分割制度の詳細

結婚生活を終えた夫婦にとって、将来受け取る年金をどのように分けるかは大切な問題です。平成十九年四月一日以降に離婚した夫婦には「合意分割制度」という仕組みがあります。これは、夫婦の話し合いで年金の分け方を決められる制度です。

この制度で分けられるのは、結婚していた期間に積み立てた厚生年金と共済年金です。国民年金は対象外となります。分けてもらえる年金の額は、最大で相手の年金の半分までです。例えば、夫の年金が月二十万円、妻の年金が月十万円の場合、妻は夫の年金の半分、つまり月十万円まで受け取ることができます。ただし、実際にどれだけの割合で分けるかは、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。例えば、夫の年金を三割分だけ妻に渡す、といったことも可能です。

夫婦間で合意ができたら、その内容を書いた書類を年金事務所に提出することで手続きは完了です。しかし、なかなか合意に至らない場合もあります。そのような時は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、裁判官や調停委員が間に入って、夫婦の話し合いを助けてくれる手続きです。調停でも解決しない場合は、最終的には裁判官が年金の分け方を決めることになります。

この合意分割制度の大きな利点は、夫婦の事情に合わせて柔軟に分け方を決められることです。しかし、合意に至るまでには時間がかかる場合もあります。そのため、離婚前から年金分割についてよく考えて、十分に話し合っておくことが大切です。将来の生活設計をスムーズに進めるためにも、早めの準備をお勧めします。

| 制度名 | 合意分割制度 |

|---|---|

| 対象 | 平成19年4月1日以降に離婚した夫婦 |

| 分割対象年金 | 厚生年金、共済年金 (国民年金は対象外) |

| 分割割合 | 最大で相手の年金の半分まで。割合は夫婦の話し合いで決定 |

| 手続き | 合意内容を書面化し、年金事務所へ提出 (合意できない場合は家庭裁判所へ調停申し立て、最終的には裁判所が決定) |

| 利点 | 夫婦の事情に合わせた柔軟な分割が可能 |

| 注意点 | 合意形成に時間を要する場合があるため、離婚前から十分な話し合いが必要 |

3号分割制度の詳細

会社で働く方の扶養に入っている、主に家事を行う配偶者が対象となる3号分割制度について詳しく説明します。この制度は、平成20年4月1日以降に離婚した夫婦に適用されます。夫婦の話し合いによる同意は必要なく、申請するだけで、年金を受け取ることができます。

受け取ることができる年金の額は、夫が会社員や公務員として働いていた期間に積み立てた厚生年金または共済年金の半分です。ただし、平成20年4月1日より前の結婚期間中に積み立てられた分は対象外となります。例えば、平成15年に結婚し、平成25年に離婚した場合、平成20年4月1日から平成25年までの結婚期間中に積み立てられた年金だけが分割の対象となります。

3号分割制度の他に、合意分割という制度もあります。合意分割では、夫婦の話し合いによって分割する年金の割合を決めることができます。一方、3号分割制度では、常に半分という割合で分割され、この割合を変えることはできません。合意分割では、状況に応じて自由に割合を決められますが、3号分割制度は手続きが簡単ですぐに申請できるという利点があります。

3号分割制度では、必ず半分が分割されるため、場合によっては合意分割の方が多く受け取れる可能性もあります。例えば、夫の収入が非常に高く、妻は収入がほとんどない場合、合意分割で夫の年金を多く妻に分割することで、妻の老後の生活をより安定させることができるかもしれません。このように、それぞれの制度の特徴をよく理解し、自分の状況に合わせてどちらの制度が有利かを慎重に考えることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 会社で働く方の扶養に入っている、主に家事を行う配偶者(平成20年4月1日以降に離婚) |

| 同意 | 不要(申請のみ) |

| 受取額 | 夫が会社員や公務員として働いていた期間に積み立てた厚生年金または共済年金の半分(平成20年4月1日より前の結婚期間中に積み立てられた分は対象外) |

| 分割割合 | 常に半分(変更不可) |

| 手続き | 簡単ですぐに申請可能 |

| 比較 (合意分割) |

|

受給資格と請求期限

年金分割制度を利用して年金を受け取るには、まずあなた自身が老齢年金の受給資格を持っている必要があります。これは、相手方が年金を受け取れるかどうかとは全く関係ありません。あなたが年金を受け取れる年齢に達していれば、分割された年金を受け取ることができます。例えば、相手がまだ若く、年金を受け取れる年齢に達していなくても、あなたが受給資格年齢に達していれば問題ありません。また、あなたが受け取れる年金額は、あなたの本来の年金と、分割によって得た年金の合計になります。

年金分割の請求には期限があり、離婚した日の翌日から2年以内に手続きを終えなければなりません。もしこの期限を過ぎてしまうと、たとえ分割の条件を満たしていたとしても、請求することができなくなってしまいます。離婚後には様々な手続きがあり、何かと忙しくなりがちです。しかし、年金分割は将来の生活設計に大きな影響を与える重要な手続きです。うっかり期限を過ぎてしまわないよう、離婚届を提出したらすぐに、年金事務所で相談することをお勧めします。相談することで、必要な書類や手続きの流れを具体的に理解することができます。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。合意分割は、夫婦の話し合いで分割の割合を決める方法です。3号分割は、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を夫婦で半分ずつにしたとみなして分割する方法です。どちらの方法が自分に適しているかは、それぞれの状況によって異なりますので、専門家に相談しながら慎重に検討しましょう。年金事務所だけでなく、弁護士や社会保険労務士などの専門家も相談に乗ってくれます。将来の安心のために、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受給資格 | 自身に老齢年金の受給資格が必要。相手方の資格は関係なし。 |

| 受給金額 | 本来の年金 + 分割によって得た年金の合計 |

| 請求期限 | 離婚日の翌日から2年以内 |

| 推奨行動 | 離婚届提出後、すぐに年金事務所で相談 |

| 分割の種類 | 合意分割と3号分割の2種類 |

| 分割方法の選択 | 状況により異なるため専門家への相談推奨 |

| 相談窓口 | 年金事務所、弁護士、社会保険労務士など |

制度導入の背景とメリット

かつて、夫婦が別れを決めた際、夫が積み立ててきた年金は財産として分け合うことができました。しかし、もし夫が亡くなってしまうと、妻への年金の支払いはそこで途絶えてしまうという大きな問題がありました。妻にとっては、頼りにしていた老後の生活資金が突然なくなることを意味し、生活はたちまち不安定になってしまうのです。このような状況を改善し、離婚後の生活を支えるために導入されたのが、年金分割制度です。

この制度の導入により、妻は夫の生死に関わらず、自分の権利として年金を受け取ることができるようになりました。これは、離婚という大きな人生の転換期において、将来への不安を軽減し、安心して生活を送るための大きな支えとなります。老後の生活設計において、年金は非常に重要な収入源です。特に、長年家庭を守ってきた妻にとって、自身の収入が少ない場合、年金は生活の基盤となるものです。年金分割制度は、離婚後の生活における経済的な自立を支援し、女性が安心して暮らせる社会を実現するための重要な役割を担っています。

加えて、この制度は、夫婦が対等な立場で離婚後の生活設計を行うことを可能にしました。以前は、夫の年金に頼らざるを得ない状況が多く、妻は離婚に踏み切れないケースも少なくありませんでした。しかし、年金分割制度によって、妻も自身の年金受給権を持つことができるようになり、離婚後の生活をより具体的に描くことができるようになりました。これは、夫婦間の経済的な不均衡を是正し、より公正な関係を築くためにも大きな意味を持つ制度と言えるでしょう。まさに、人生における大きな転換期を支える、頼もしいセーフティネットと言えるでしょう。

| 年金分割制度のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 夫の生死に関わらず年金を受け取れる | 離婚後の生活の不安を軽減し、安定した生活を支える |

| 離婚後の経済的自立を支援 | 老後の生活設計において重要な収入源を確保、特に収入が少ない妻にとって大きな支えとなる |

| 夫婦が対等な立場で離婚後の生活設計が可能 | 妻も自身の年金受給権を持つことで、より具体的な生活設計が可能になり、離婚への心理的ハードルを下げる |

| 夫婦間の経済的な不均衡を是正 | より公正な夫婦関係の構築に貢献 |