残酷な刑罰とは?憲法と法律の視点

調査や法律を知りたい

『残虐な刑罰』って、具体的にどんな刑罰のことですか?

調査・法律研究家

必要以上に心や体に苦痛を与えるような刑罰のことだよ。例えば、むち打ちや、何日も食べ物を与えないといったような、人として扱っていないと感じるようなものだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、死刑はどうですか?苦痛を与えるから残虐な刑罰にあたるのでは?

調査・法律研究家

いい質問だね。確かに死刑は命を奪うものだけど、裁判で決められた方法で行われる死刑は、今の日本では残虐な刑罰にはあたらないとされているんだ。時代や考え方によって変わる難しい問題だね。

残虐な刑罰とは。

ひどいむごいばつについて書かれています。むごいばつとは、いらないこころやからだのくるしみを与えるばつのことで、じんどうじょうひどいものとして、けんぽうできんしされています(けんぽう36じょう)。なにをむごいとするかは、じだいによってもかわりますが、さいばんれいでは、しけいそのものや、こうしゅけいはむごいではないとされています。

憲法で禁じられた刑罰

日本国憲法第36条は、私たちが人間らしく暮らせる社会を作る上でとても大切な法律の一つです。この条文では、どんな理由があっても、人に対してむごい仕打ちをすることを禁じています。むごい仕打ちとは、人の尊厳を踏みにじるようなあらゆる行為を指します。体だけでなく、心にも深い傷を負わせるような仕打ちは決して許されるべきではありません。

たとえば、体への暴力はもちろんのこと、脅迫したり、辱めたりするような行為も、この条文で禁じられているむごい仕打ちに含まれます。また、独房に閉じ込める、食事を与えない、長期間にわたって家族や友人との面会を禁じる、といったことも、精神的な苦痛を与える行為として、憲法違反となる可能性があります。

何がむごい仕打ちにあたるのかは、時代や社会の考え方によって変化することもあります。昔は許されていた行為でも、今ではむごい仕打ちとみなされる場合もありますし、その反対もありえます。しかし、どんな時代にあっても、人の尊厳を守るという憲法の精神は変わりません。

私たちは、この憲法の条文を心に刻み、互いを尊重し合い、誰もが安心して暮らせる社会を築いていく必要があります。そのためには、常に人権意識を高め、社会全体のルールや制度が人権を尊重するものになっているかを確認することが大切です。法律や制度だけでなく、私たちの日常生活の中でも、相手の気持ちを考え、思いやりのある行動を心がけることで、誰もが尊厳を持って生きられる社会に近づけるはずです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 憲法第36条の趣旨 | 人に対してむごい仕打ちをすることを禁じる |

| むごい仕打ちの定義 | 人の尊厳を踏みにじるようなあらゆる行為(体と心の両面) |

| むごい仕打ちの例 |

|

| むごい仕打ちの判断基準 | 時代や社会の考え方によって変化する可能性がある |

| 憲法の不変の精神 | 人の尊厳を守る |

| 私たちのあるべき姿 |

|

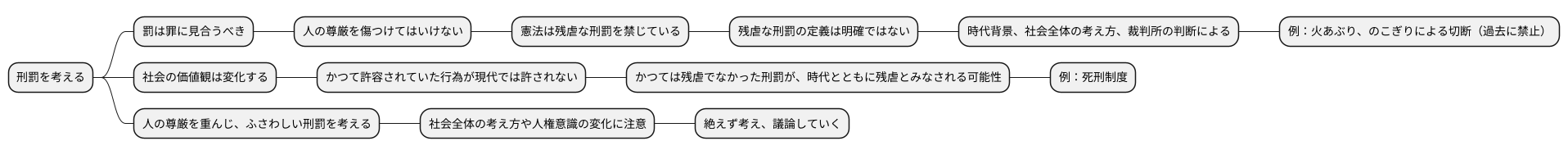

残虐な刑罰の判断基準

人が罪を犯した際にどのような罰を与えるべきか、これは古くから議論されてきた問題です。罰は罪に見合うものであるべきであり、また、人の尊厳を傷つけるようなものであってはなりません。わが国の憲法も、そのような考えに基づき、残虐な刑罰を禁じています。

しかし、憲法は「残虐な刑罰」の具体的な定義を示していません。そのため、何が残虐な刑罰にあたるのかは、時代背景や社会全体の考え方、裁判所の判断などを総合的に考えて決めることになります。たとえば、かつては死刑囚を火あぶりしたり、のこぎりで体を切断するといった刑罰が存在しました。現代の感覚からすれば、これらは明らかに残虐な刑罰と言えるでしょう。過去における裁判例でも、これらの刑罰は残虐であると判断されています。

社会の価値観は時代とともに変化します。かつては許容されていた行為が、現代では許されない行為とみなされるようになることもあります。同様に、かつては残虐とは考えられていなかった刑罰が、時代が進むにつれて残虐とみなされるようになる可能性も否定できません。たとえば、現在、多くの国で死刑制度が廃止されています。死刑が残虐な刑罰にあたるかどうかについては、現在でも様々な議論があります。

人の尊厳を重んじ、どのような刑罰がふさわしいのか、常に考え続けることが大切です。社会全体の考え方や人権意識の変化に合わせて、残虐な刑罰の範囲も変わっていく可能性があることを忘れてはなりません。どのような罰を与えるべきか、私たちは常に考え続け、議論していく必要があります。

死刑をめぐる議論

人の命を奪う極刑、すなわち死刑制度については、長い間、様々な立場から激しい議論が交わされてきました。罪を犯した者の命を奪うという究極の刑罰である死刑は、許される行為なのか、許されない行為なのか、様々な意見が飛び交い、容易に結論が出せない問題となっています。

死刑制度に反対する人々は、人の命は何にも代えがたい尊いものだと訴えます。一度奪われた命は二度と戻ってきません。そして、裁判で人の命を奪うという行為は、取り返しのつかない過ちを犯す可能性を孕んでいます。無実の人が誤って死刑判決を受けてしまうかもしれないのです。このような危険性を考えると、死刑という制度そのものを無くすべきだと彼らは主張しています。

一方で、死刑制度を維持すべきだと考える人々もいます。凶悪な犯罪によって尊い命が理不尽に奪われる事件が後を絶ちません。このような凶悪犯罪に対しては、極刑を科すことで犯罪を抑止する効果があると彼らは考えています。また、被害者やその家族の気持ちを考えると、加害者にも命をもって償わせるべきだという意見もあります。理不尽に命を奪われた被害者やその家族の無念を考えると、死刑という厳しい罰を与えることで、被害者感情に配慮する必要があると主張するのです。

我が国では、現在も死刑制度が維持されており、絞首刑によって執行されています。最高裁判所は、憲法に反するものではないという判断を示していますが、国民の間では死刑に対する様々な意見があり、この問題についてはいまだに活発な議論が続いています。社会全体の意識の変化や、世界の人権問題への取り組みなども考慮しながら、これからも死刑制度について慎重に考えていく必要があります。

| 立場 | 主な主張 | 根拠・理由 |

|---|---|---|

| 死刑反対派 | 死刑制度廃止 |

|

| 死刑賛成派 | 死刑制度維持 |

|

今後の課題と展望

人が人として大切に扱われるべき権利、これは私たちが守らなければならない大切なものです。しかし、現代社会では、身体への暴力や心への攻撃など、様々な形で人の尊厳を傷つける行為が問題となっています。未来を担う子どもたちのために、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、これらの残虐な行為をなくしていくことが不可欠です。

そのためには、まず法律を整備し、社会全体の仕組みをより良くしていく必要があります。具体的には、暴力や虐待に対する罰則を強化するだけでなく、被害者を支えるための相談窓口や支援制度を充実させることが重要です。また、学校や地域社会において、人権教育を推進し、誰もが他人の尊厳を尊重する心を育む必要があります。幼い頃から人権の大切さを学ぶことで、思いやりのある社会を築く礎を築くことができるはずです。

さらに、国際社会との協力も欠かせません。世界には、未だに残虐な刑罰が行われている国や地域が存在します。国際機関や他国と連携し、情報共有や啓発活動を行うことで、世界全体で人権意識を高めていく必要があります。

私たち一人ひとりの行動も重要です。日々の生活の中で、周りの人々に思いやりを持ち、差別や偏見のない言動を心がけることで、より温かい社会を作り出すことができます。また、人権侵害を目撃した際には、見て見ぬふりをせず、勇気を出して声を上げることが大切です。小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生み出す力となるのです。

人権は、私たちが人間らしく生きるための基盤です。残虐な行為を許さず、皆で協力して人権が尊重される社会を目指していくことで、未来の子どもたちに希望に満ちた未来を贈ることができるでしょう。

まとめ

日本国憲法は、人間の尊厳を守るため、残虐な刑罰を禁じています。これは、いかなる理由があっても、人に対して不必要な苦痛を与えることは決して許されないという強い決意を示すものです。人は誰でも生まれながらに等しく尊厳を持つ存在であり、その尊厳は決して侵害されてはなりません。どのような状況にあっても、人として扱われる権利は守られるべきであり、残虐な刑罰によってその権利を奪うことは許されないのです。

では、具体的にどのような刑罰が残虐なものとみなされるのでしょうか。これは時代や社会全体の考え方、裁判所の判断などによって変化する可能性があります。例えば、かつては広く行われていた拷問やむち打ち刑などは、現代社会では明らかに残虐な刑罰と認識されています。また、現在でも議論の的となっている死刑についても、残虐な刑罰にあたるのではないかという意見も存在します。時代とともに人権意識は高まり、何が人間の尊厳を損なう行為にあたるのかという認識も変わっていくため、残虐な刑罰の定義も時代に合わせて変化していくものと言えるでしょう。しかし、どのような時代にあっても、常に人間の尊厳を損なってはならないという原則は守られるべきです。

死刑制度については、様々な意見が存在します。死刑は犯罪を抑止する効果があるという意見がある一方で、生命の尊厳という観点から死刑に反対する意見も根強くあります。一度執行された死刑は取り返しがつかないものであり、冤罪の可能性も否定できません。死刑の存廃については、国民一人ひとりが生命の尊厳について深く考え、社会全体の考え方を反映した慎重な議論が必要です。

残虐な刑罰を許さない社会を実現するためには、私たち一人ひとりが人権意識を高め、他者の尊厳を尊重するよう努めなければなりません。自分とは異なる意見を持つ人、異なる文化を持つ人、どのような境遇にある人であっても、等しく尊重されるべき存在です。他者の尊厳を尊重することは、社会全体の平和と安定につながります。また、国際社会と協力し、世界中で人権が守られる社会の実現に向けて共に歩んでいくことも重要です。人権問題は、どの国にも共通する重要な課題であり、国際的な連携によって初めて解決に近づくことができるのです。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 残虐な刑罰の禁止 | 日本国憲法は人間の尊厳を守るため、いかなる理由があっても人に対して不必要な苦痛を与える残虐な刑罰を禁じている。人の尊厳は決して侵害されてはならず、どのような状況でも人として扱われる権利は守られるべき。 |

| 残虐な刑罰の定義 | 時代や社会全体の考え方、裁判所の判断などによって変化する可能性がある。拷問やむち打ち刑は現代では残虐な刑罰と認識され、死刑についても議論がある。時代とともに人権意識は高まり、残虐な刑罰の定義も変化していくが、人間の尊厳を損なってはならないという原則は常に守られるべき。 |

| 死刑制度 | 犯罪抑止効果があるという意見と、生命の尊厳という観点から反対する意見がある。一度執行された死刑は取り返しがつかず、冤罪の可能性も否定できないため、国民一人ひとりが生命の尊厳について深く考え、社会全体の考え方を反映した慎重な議論が必要。 |

| 残虐な刑罰を許さない社会の実現 | 一人ひとりが人権意識を高め、他者の尊厳を尊重するよう努める必要がある。異なる意見、文化、境遇を持つ人であっても等しく尊重されるべき存在であり、これは社会全体の平和と安定につながる。国際社会と協力し、世界中で人権が守られる社会の実現に向けて共に歩んでいくことも重要。人権問題は国際的な連携によって解決に近づくことができる。 |