少年事件と保護処分:その種類と目的

調査や法律を知りたい

先生、『保護処分』って、少年院に行くことだけですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。少年院に行くことは保護処分の一つだけど、それだけではないんだよ。他に、保護観察所の人の指導を受ける『保護観察』、自立支援施設や擁護施設に送られる場合もあるんだ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、施設って、少年院と何が違うんですか?

調査・法律研究家

少年院は、悪いことをした少年が更生するための施設だね。自立支援施設は、家庭環境に問題がある少年が自立できるように支援する施設で、擁護施設は、親がいないなど養育が難しい子どもが生活する施設なんだ。それぞれ目的が違うんだよ。

保護処分とは。

『保護処分』とは、少年事件で、家庭裁判所が審判した結果、少年に言い渡す処分のことを指します。具体的には、保護観察所の指導監督のもとでの生活、児童自立支援施設や児童養護施設に送ること、少年院に送ることの三種類があります。

保護処分の概要

家庭裁判所では、子が罪を犯した場合、大人と同じように刑罰を与えるのではなく、更生を第一に考えた保護処分という決定を下すことがあります。これは、子を健全な社会人として育て直すことを目的とした、少年法に基づく特別な措置です。保護処分は、単なる罰ではなく、教育的な側面が強い点が特徴です。子の年齢や育ってきた環境、行った行為の重さなどを総合的に見て、どのような処分が適切か判断されます。

保護処分には様々な種類があり、それぞれの状況に合わせて決定されます。例えば、保護観察処分では、担当の保護観察官が定期的に家庭訪問を行い、子の生活状況や更生への取り組みを監督します。また、学校や職場との連携を取りながら、社会生活への適応を支援します。家庭環境に問題がある場合は、児童自立支援施設や児童養護施設などに委託し、適切な環境で生活できるように配慮されます。さらに、行った行為が重大な場合は、少年院送致という処分が下されることもあります。少年院では、規則正しい生活習慣を身につけ、職業訓練などを通して社会復帰に向けた準備を行います。

保護処分の目的は、決して子の人格を否定したり、将来の可能性を奪ったりすることではありません。むしろ、道を踏み外した子を社会全体で支え、立ち直りを促すための制度です。周りの大人たちが子の更生を信じ、温かく見守ることが重要です。また、子自身も自分の行為と向き合い、社会の一員として責任ある行動を取れるよう努力することが求められます。保護処分は、子にとって人生の再出発の機会となるのです。周りの理解と支援があればこそ、子は再び前を向き、明るい未来を切り開くことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保護処分の目的 | 子の更生、健全な社会人への育成 |

| 保護処分の性質 | 教育的な側面が強い、子の年齢・環境・行為の重さなどを考慮 |

| 保護処分の種類 | 保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設への委託、少年院送致 |

| 保護観察処分の内容 | 保護観察官による家庭訪問、生活状況・更生への取り組みの監督、学校・職場との連携、社会生活への適応支援 |

| 施設委託の内容 | 適切な環境での生活の提供 |

| 少年院送致の内容 | 規則正しい生活習慣の習得、職業訓練、社会復帰準備 |

| 保護処分の意義 | 人格否定・将来の可能性を奪うものではなく、社会全体で子を支え、立ち直りを促すための制度 |

| 周りの大人の役割 | 子の更生を信じ、温かく見守ること |

| 子の役割 | 自分の行為と向き合い、責任ある行動をとれるよう努力すること |

保護観察について

保護観察とは、非行を犯した少年が社会の中で生活しながら立ち直りを目指すための制度です。少年院のような施設に収容されるのではなく、社会の中で生活しながら、保護観察官と呼ばれる指導監督者から様々な支援や指導を受けることになります。

保護観察の期間は、少年の状況や罪の重さによって異なりますが、定められた期間中、少年は保護観察官と定期的に面談を行う必要があります。この面談では、生活の様子や困りごと、これからのことなどを話し合い、更生に向けた計画を立てていきます。保護観察官は、少年の話にじっくりと耳を傾け、どのような支援が必要かを考え、適切な助言や指導を行います。

保護観察官の役割は、少年が立ち直るために必要な様々な支援を行うことです。例えば、学校に通うための手助けや、仕事を見つけるための相談、生活習慣の改善に向けた指導などを行います。また、家庭環境に問題がある場合には、家族との関係改善に向けた助言や支援も行います。さらに、学校や職場、関係機関と連携を取りながら、少年がスムーズに社会生活を送れるようにサポートします。

保護観察を受けることは、少年にとって自分の行いを振り返り、責任ある行動を学ぶための大切な機会となります。周りの人々の支えを受けながら、社会のルールを守り、社会の一員として自立した生活を送ることを目指すのです。保護観察は、少年が再び過ちを犯すことなく、地域社会で健やかに成長していくための大切な制度と言えるでしょう。

児童自立支援施設と児童養護施設

児童自立支援施設と児童養護施設は、どちらも子どもたちの健やかな成長を支えるための施設ですが、対象となる子どもや支援の内容が異なります。それぞれの施設の特徴を理解することが大切です。

児童自立支援施設は、非行や家出を繰り返すなど、問題行動を起こす子どもたちを受け入れる施設です。これらの行動の背景には、複雑な家庭環境や社会的な要因が絡み合っていることが多く、子どもたちは心に深い傷を負っている場合も少なくありません。施設では、規則正しい生活習慣を身につけさせる生活指導に加え、将来の自立を見据えた職業訓練や教育支援など、社会復帰に向けた多角的なサポートを提供しています。立ち直り、社会の一員として更生するための、いわば更生の場と言えるでしょう。

一方、児童養護施設は、親がいない、あるいは虐待などにより家庭で生活できない子どもたちのための施設です。保護者の代わりとなって、子どもたちに安全な生活の場を提供し、衣食住の世話はもちろんのこと、愛情のこもった養育を通して、心身の健全な発達を支援します。子どもたちは、温かい家庭的な雰囲気の中で、安心して学校生活を送ったり、地域社会との交流を深めたりしながら、社会性を育んでいきます。家庭の温もりを代替する、いわば家庭の役割を担う場です。

このように、児童自立支援施設と児童養護施設は、それぞれ異なる役割を担い、子どもたちの成長を様々な角度から支援しています。どちらも、子どもたちが将来、社会に貢献できる自立した大人へと成長できるよう、きめ細やかなケアを提供する重要な施設です。

| 施設の種類 | 対象となる子ども | 支援の内容 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 児童自立支援施設 | 非行や家出を繰り返すなど、問題行動を起こす子ども | 生活指導、職業訓練、教育支援など、社会復帰に向けた多角的なサポート | 更生の場 |

| 児童養護施設 | 親がいない、あるいは虐待などにより家庭で生活できない子ども | 衣食住の世話、愛情のこもった養育を通して、心身の健全な発達を支援 | 家庭の役割を担う場 |

少年院送致

少年院送致とは、家庭裁判所が、重大な罪を犯した少年に対し、自由を奪い、一定期間、少年院という施設に収容する処分のことです。少年院は、単なる罰を与える場所ではなく、更生、つまり立ち直りのための教育を行う機関です。

少年院送致が決定されるのは、他の保護処分、例えば保護観察や児童自立支援施設などでの指導では、更生が難しいと判断された場合です。つまり、少年の立ち直りのためには、社会から隔離された環境で、集中的な教育が必要と裁判所が判断した時に行われます。

少年院での生活は、規律が重んじられます。起床時間や就寝時間、食事、学習、作業などが細かく決められており、自由な時間は限られています。毎日決められた日課に従って生活することで、規則正しい生活習慣を身につけ、責任ある行動をとれるように指導されます。

少年院では、一般的な教科の学習に加え、職業訓練や社会生活に必要な技能を学ぶ機会も提供されます。また、非行の背景にある心理的な問題に対処するため、心理療法士によるカウンセリングなども行われます。一人ひとりの状況に合わせて、きめ細やかな指導を受けることで、非行の根本原因を改善し、社会復帰に向けて必要な能力を身につけることができるのです。

少年院を出た後も、保護観察所の職員による継続的な支援を受けられます。住居の確保や就労の支援、人間関係の調整など、社会生活を送る上で必要なサポートを受けながら、円滑な社会復帰を目指します。少年院送致は、少年の将来を見据え、社会の一員として再び歩み出せるようにするための、社会全体による取り組みと言えるでしょう。

| 少年院送致の目的 | 内容 |

|---|---|

| 更生 | 社会から隔離された環境で集中的な教育を行う |

| 規則正しい生活習慣の習得 | 起床時間、就寝時間、食事、学習、作業などを細かく定め、責任ある行動がとれるように指導 |

| 社会復帰準備 | 一般的な教科の学習、職業訓練、社会生活に必要な技能習得、心理療法士によるカウンセリングなど、一人ひとりに合わせた指導 |

| 社会復帰支援 | 保護観察所の職員による住居確保、就労支援、人間関係調整などのサポート |

処分の目的と意義

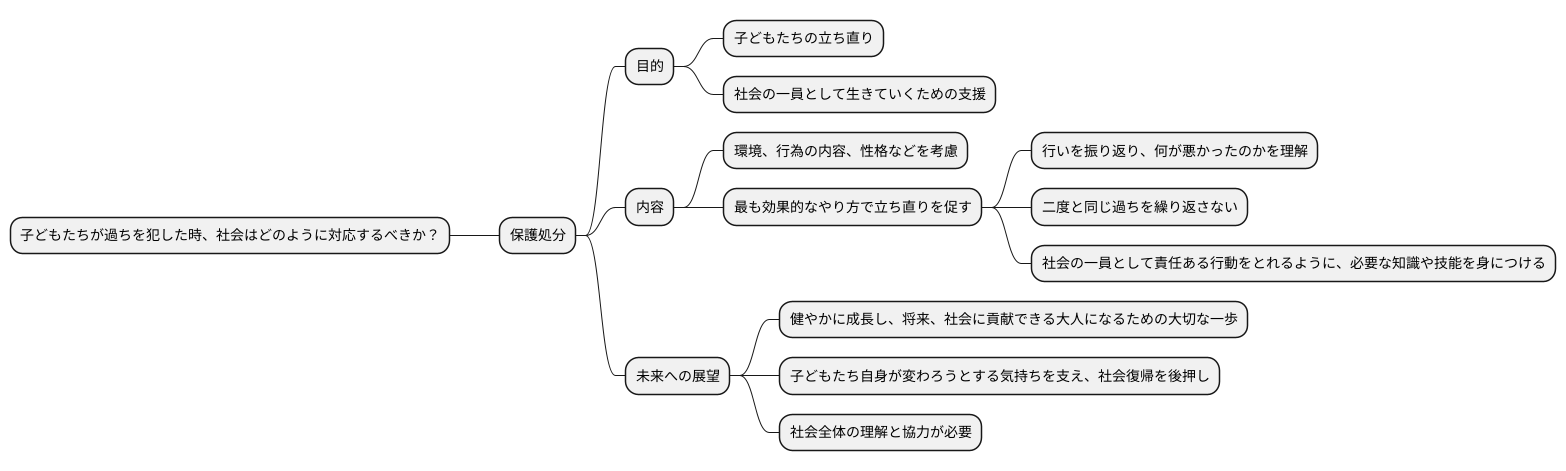

子どもたちが過ちを犯した時、社会はどのように対応するべきでしょうか。大人とは異なる特別な制度のもと、子どもたちには「保護処分」と呼ばれるものが用意されています。これは、決して罰を与えるためのものではなく、子どもたちの立ち直りと、再び社会の一員として生きていくための支援を目的としています。子どもたちはまだ成長の途上にあり、心身ともに発達段階にあります。だからこそ、過ちから学び、より良い方向へ変わっていく可能性を大いに秘めているのです。

保護処分は、種類によって様々な方法で更生を支援します。それぞれの処分は、子どもたちの置かれた環境や行った行為の内容、そして性格などを考慮し、最も効果的なやり方で立ち直りを促すよう選ばれます。子どもたちが自分の行いを振り返り、何が悪かったのかを理解し、二度と同じ過ちを繰り返さないように、様々なプログラムが用意されています。そして、社会の一員として責任ある行動をとれるように、必要な知識や技能を身につけるための機会も提供されます。

保護処分は、子どもたちが健やかに成長し、将来、社会に貢献できる大人になるための大切な一歩です。子どもたち自身が変わろうとする気持ちを支え、社会復帰を後押しするためには、私たち社会全体の理解と協力が欠かせません。温かい目で見守り、手を差し伸べ、共に歩むことで、子どもたちの未来は大きく変わっていくはずです。子どもたちの成長を信じ、寄り添うことが、より良い社会を築くことに繋がるのではないでしょうか。