伝聞証拠:真実を語る?

調査や法律を知りたい

先生、『伝聞証拠』って難しくてよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

わかった。例えば、事件を実際に見た人がAさんで、AさんがBさんに『犯人はCだった』と話したとします。この時、Bさんが法廷で『AさんからCが犯人だと聞きました』と証言したとしたら、これは伝聞証拠になるよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてAさんが直接証言しないんですか?

調査・法律研究家

Aさんが亡くなってしまったり、病気で話せなくなってしまったなど、様々な理由が考えられるね。ただ、伝聞証拠はAさん本人が話していないので、事実かどうかを確かめるのが難しい。だから、原則として証拠としては使えないんだ。ただし、Aさんが本当に話せないなどの特別な事情があれば、例外的に証拠として認められることもあるんだよ。

伝聞証拠とは。

いわゆる「また聞き」の証拠について説明します。例えば、犯罪を実際に見たAさんが裁判で証言せず、Aさんから話を聞いたBさんが代わりに証言したり、Aさんが書いた文書が提出されたりするような場合です。これらの証拠は「また聞き」にあたります。刑事裁判では、このような「また聞き」の証拠は、原則として証拠として認められません。Aさん本人が証言して、相手側から質問を受ける機会がないと、証拠として信用できないと考えられているからです。ただし、Aさんが亡くなって証言できないなど、一定の例外的な場合は、証拠として認められることもあります(刑事訴訟法320条~328条)。

伝聞証拠とは

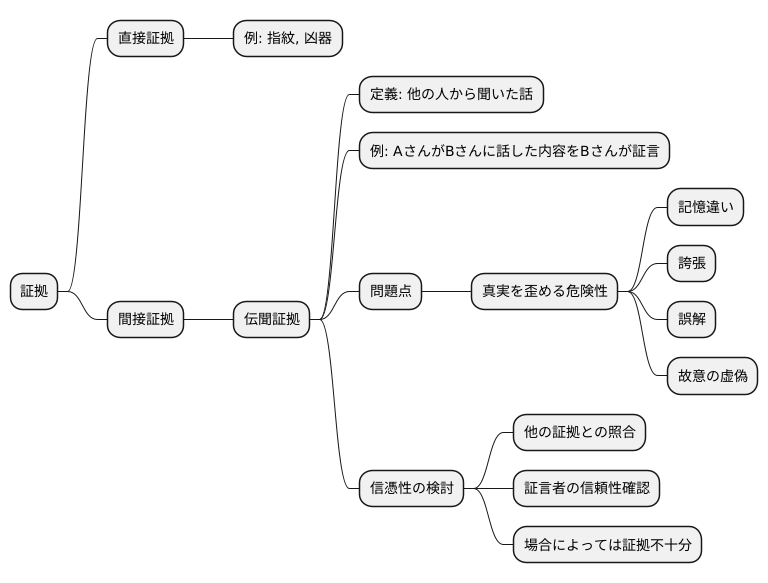

事件や事故の真相を明らかにするために、証拠は欠かせません。証拠には、犯行現場に残された指紋や凶器といった直接的なものから、目撃情報のように間接的に事実を示すものまで、様々な種類があります。その中で、伝聞証拠は他の人から聞いた話を伝えるという特殊な性質を持っています。

例えば、殺人事件の裁判を考えてみましょう。被告人が被害者を殺害するところを実際に目撃した人をAさんとします。Aさんは事件の直接的な証拠を握っている重要な証人です。しかし、Aさんが病気や海外渡航などで裁判で証言できない場合を考えてみてください。このとき、Aさんから話を聞いたBさんが裁判で「Aさんは被告人が被害者を殺害したと言っていました」と証言することがあります。これが伝聞証拠です。Bさんは事件を直接見ていません。AさんがBさんに語った内容をBさんが裁判で伝えているため、Bさんの証言は間接的な証拠になります。

伝聞証拠は、直接的な証拠とは異なり、真実を歪めてしまう危険性があります。なぜなら、AさんがBさんに話を伝える過程で、記憶違いや誇張、誤解などが生じる可能性があるからです。また、Bさんが故意に事実と異なる内容を証言する可能性も否定できません。このように、伝聞に基づく証言は、真実に合致しない恐れがあるため、裁判ではその信憑性を慎重に検討する必要があります。伝聞証拠は、他の証拠と照らし合わせたり、証言者の信頼性を確認したりするなど、様々な角度から検証しなければなりません。場合によっては、伝聞証拠だけでは証拠として不十分と判断されることもあります。

証拠としての問題点

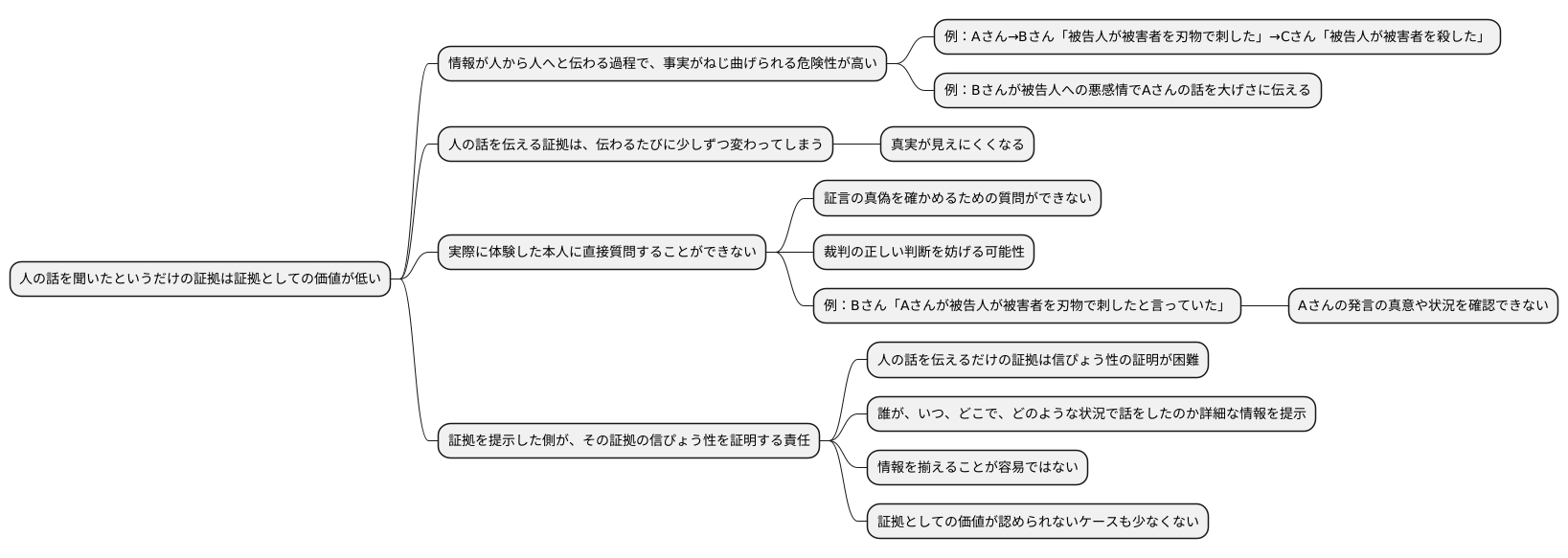

人の話を聞いたというだけの証拠は、証拠としての価値が低いと考えられています。これは、情報が人から人へと伝わる過程で、事実がねじ曲げられる危険性が高いからです。

例えば、AさんがBさんに「被告人が被害者を刃物で刺した」と話したとしましょう。BさんがCさんにこの話を伝える時、うっかり「被告人が被害者を殺した」とだけ言い、凶器の種類を言い忘れるかもしれません。また、Bさんが被告人に対して良くない感情を持っていると、Aさんの話を無意識のうちに大げさに話してしまうかもしれません。このように、人の話を伝える証拠は、伝わるたびに少しずつ変わってしまうことがあり、真実を見えにくくしてしまうのです。

さらに、人の話を伝えるだけの証拠の場合、実際に体験した本人に直接質問することができません。裁判では、証言の真偽を確かめるために、証言した人に様々な質問をします。しかし、伝え聞いた話だけの証拠では、本当にそれが真実なのかどうかを確かめる方法が限られてしまうのです。そのため、裁判の正しい判断を妨げてしまう可能性があります。

例えば、Bさんが「Aさんが被告人が被害者を刃物で刺したと言っていた」と証言したとします。しかし、Aさんが本当にそのような発言をしたのか、Bさんが勘違いしたのか、あるいは嘘をついているのかを確かめる術がありません。Aさんに直接「あなたは被告人が被害者を刃物で刺したと言いましたか?」と質問することで、Aさんの発言の真意や状況を詳しく確認することができますが、伝え聞いた話だけの証拠ではそれができません。このような理由から、人の話を伝えるだけの証拠は、信ぴょう性が低いとされているのです。

また、裁判では、証拠を提示した側が、その証拠の信ぴょう性を証明する責任があります。人の話を伝えるだけの証拠の場合、その信ぴょう性を証明することが非常に困難です。誰が、いつ、どこで、どのような状況で話をしたのか、といった詳細な情報を提示しなければなりません。しかし、そのような情報を全て揃えることは容易ではなく、結果として、証拠としての価値が認められないケースも少なくありません。

法律における扱い

日本の法律では、刑事裁判で人から聞いた話を証拠とすることは、原則として認められていません。これは刑事訴訟法第三百二十条に明記されています。人の話を介することで、事実がゆがめられてしまう可能性が高いからです。裁判では、罪に問われている人の権利を守るため、出来るだけ直接的な証拠に基づいて判断することが重要だと考えられています。間接的な情報に頼ってしまうと、事実とは異なる内容で判断を下してしまうかもしれません。そのため、原則として人づてに聞いた話は証拠として扱われません。

しかし、どうしても直接的な証拠を得られない、特別な事情がある場合は、人づてに聞いた話でも証拠として認められることがあります。例えば、本来であれば裁判で証言してくれるはずだった人が、亡くなってしまったり、意識が戻らない状態になってしまったりして、どうしても裁判で話を聞くことができなくなった場合などです。このような場合には、人づてに聞いた話に頼らなければ、真実を明らかにすることが難しくなってしまいます。そこで、やむを得ない事情として、例外的に証拠とすることを認めているのです。

ただし、このような例外的な場合でも、人づてに聞いた話が本当に正しいかどうかは、慎重に判断しなければなりません。事実かどうかを確認する術がない場合もあるため、その話を伝える人の信頼性や、話の内容がどれだけ客観的な事実と一致しているかなどを細かく調べて、証拠としての価値を注意深く見極める必要があります。真実を見失わないためにも、慎重な判断が求められます。

| 伝聞証拠の原則 | 例外 | 例外の場合の注意点 |

|---|---|---|

| 刑事裁判では、人から聞いた話は原則として証拠として認められない。事実が歪められる可能性が高いため、直接的な証拠に基づいて判断することが重要。 | 直接的な証拠を得られない特別な事情(証人が死亡、意識不明など)がある場合は、人づてに聞いた話でも証拠として認められることがある。 | 伝聞の正確性、伝える人の信頼性、内容の客観性などを慎重に判断し、証拠としての価値を見極める必要がある。 |

伝聞証拠と反対尋問

裁判では、実際に見て聞いて確かめた事実を話すことが大切です。これを直接証拠と言います。一方で、人から聞いた話を伝える伝聞証拠は、原則として認められません。なぜなら、伝聞証拠は、その信ぴょう性を確かめるための反対尋問を行う機会を奪ってしまうからです。

反対尋問とは、相手側の証人に対し、証言の真偽を確かめるために質問する権利のことです。証人の話し方に迷いがないか、証言内容に矛盾がないかなどを詳しく調べ、真実を見極めるために重要な手続きです。反対尋問によって、証言のつじつまが合わない点や不自然な言動を明らかにし、事件の真相に迫ることができるのです。

例えば、山田さんが事件を目撃し、田中さんにその様子を話したとします。田中さんが裁判で証言する場合、被告人側は田中さんに対しては反対尋問ができますが、実際に事件を目撃した山田さん本人にはできません。山田さんがどのような場所で、どのような状況で事件を目撃したのか、山田さんの証言に何か影響を与えるような特別な事情はなかったのかなど、直接確かめる手段がないため、田中さんの証言の信ぴょう性を十分に検証することが難しくなるのです。

仮に、山田さんが視力が非常に弱く、事件を正確に見ていなかったとしたらどうでしょうか。あるいは、山田さんと被告人の間に何らかのトラブルがあり、被告人に不利な証言をする意図があったとしたらどうでしょうか。このような重要な情報は、山田さんに直接質問することで初めて明らかになる可能性があります。しかし、伝聞証拠の場合はそれができません。そのため、伝聞証拠は真実を歪めてしまう危険性が高いと考えられており、原則として裁判では証拠として認められないのです。

真実解明のための課題

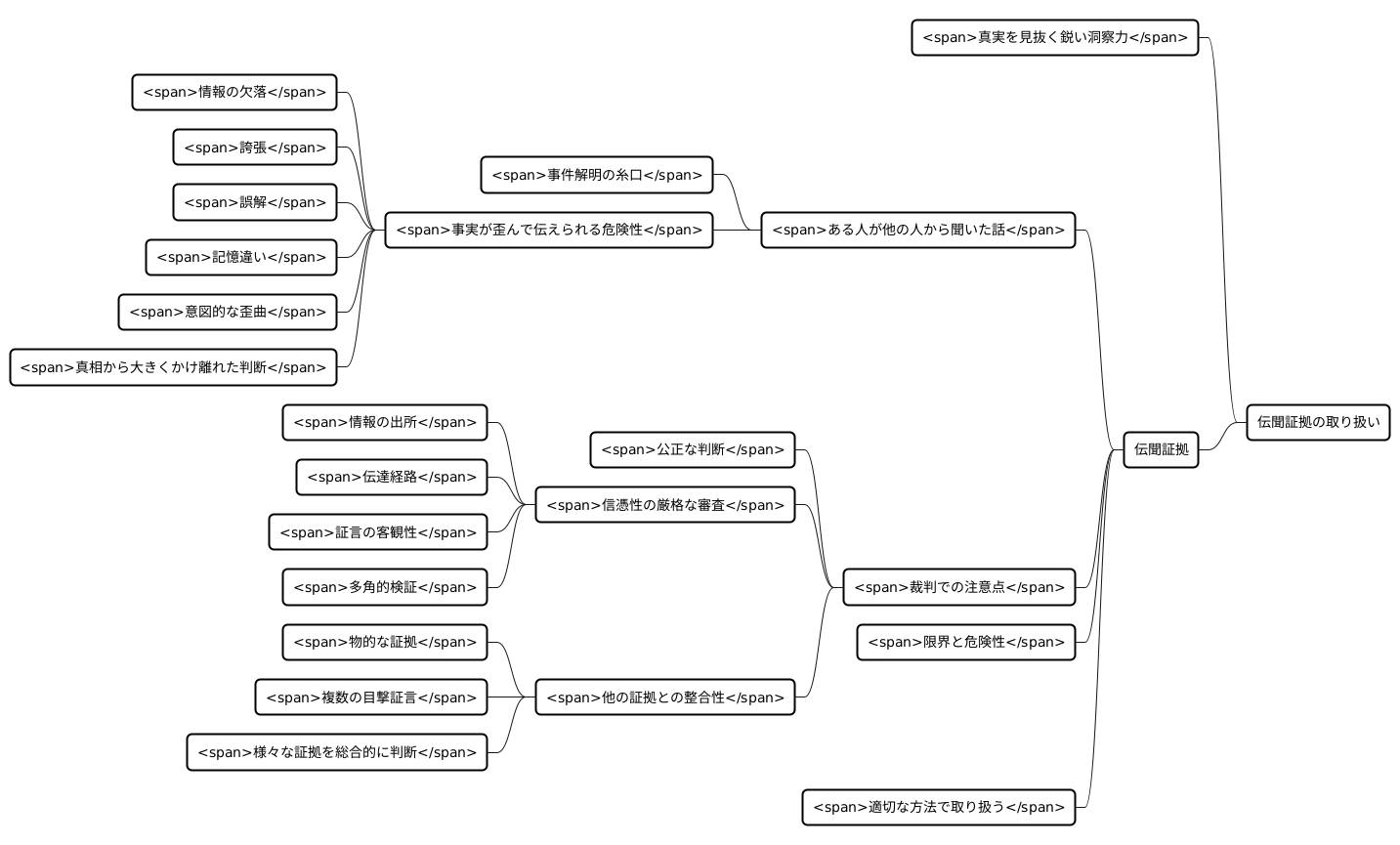

事件の真相を明らかにするには、様々な手がかりを集め、その中から真実を見抜く鋭い洞察力が必要です。数ある手がかりの中でも、伝聞証拠は取り扱いに特に注意を要するものと言えます。伝聞証拠とは、ある人が他の人から聞いた話を証拠とするものであり、時として事件解明の重要な糸口となることもあります。しかし、その性質上、事実が歪んで伝えられる危険性が常に潜んでいます。

例えば、ある人が事件を目撃したとします。その目撃者が別の人に事件の様子を話し、さらにその人がまた別の人に伝えたとしましょう。このように人から人へと話が伝わる過程で、情報の欠落や誇張、誤解が生じることがあります。また、話し手の記憶違いや、意図的な歪曲の可能性も否定できません。このような伝聞証拠を鵜呑みにしてしまうと、真相から大きくかけ離れた判断を下してしまう恐れがあります。

裁判においては、公正な判断を下すことが何よりも重要です。そのため、伝聞証拠を証拠として採用する際には、その信憑性を厳格に審査しなければなりません。具体的には、情報の出所はどこなのか、どのように伝えられてきたのか、証言内容に客観性はあるのか、といった点を多角的に検証する必要があります。また、伝聞証拠のみに頼るのではなく、他の証拠との整合性も慎重に確認しなければなりません。物的な証拠や、複数の目撃証言など、様々な証拠を総合的に判断することで、より真実に近い結論を導き出すことができるのです。伝聞証拠は確かに貴重な情報源となる可能性を秘めていますが、その限界と危険性をしっかりと認識し、適切な方法で取り扱うことが、真実の解明には不可欠です。