債権回収の切り札:転付命令とは?

調査や法律を知りたい

先生、『転付命令』って、どういうものですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、お金を貸した人が、お金を借りた人のお金を持っている人に、『そのお金は私にください』と裁判所に命令してもらうことだよ。 例えば、AさんがBさんにお金を貸していて、BさんがCさんからお金を受け取る権利を持っているとします。Aさんは裁判所に『BさんがCさんから受け取るお金を私にください』と命令してもらうことができるんだ。これが転付命令だよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてAさんはBさんにお金をもらわずに、Cさんから直接もらえるんですか?

調査・法律研究家

転付命令によって、BさんがCさんからお金を受け取る権利がAさんに移ってしまうからだよ。だから、CさんはAさんにお金を払わないといけないんだ。 これは、AさんがBさんからお金を回収しやすくするための仕組みなんだよ。

転付命令とは。

裁判所は、強制執行の手続きの中で、差し押さえられたお金を受け取る権利を、その権利を持っている人から、お金を請求している人に移す決定をすることがあります。これを転付命令といいます。この命令が、お金を支払う義務のある人に届いた時点で、お金を請求している人に支払いが済んだものとみなされ、お金を請求している人は他の人よりも先に支払いを受けることができます。

転付命令の仕組み

お金を貸したのに返済されない、裁判で勝訴してもお金が支払われない、このような困った状況に陥った経験はありませんか?相手が支払いに応じない場合、裁判所の力を借りて強制的に支払いを実行させる「強制執行」という手続きがあります。その中でも特に強力な手段となるのが「転付命令」です。

転付命令とは、一体どのような仕組みなのでしょうか。簡単に言うと、裁判所が債務者の財産を差し押さえるだけでなく、その財産に対する権利を債権者に移してしまう命令のことです。例えば、あなたが誰かに貸したお金が返ってこず、裁判で勝訴したとします。相手には銀行預金があるとします。通常の手続きでは、まず裁判所が相手の銀行預金を差し押さえます。そして、差し押さえた預金を換金し、あなたに支払うという手順を踏みます。しかし、転付命令を利用すると、預金を換金する手間を省き、預金に対する権利そのものをあなたに移転させることができます。つまり、あなたは直接銀行から預金を受け取ることが可能になるのです。

これは、債務者本人が支払いをするよりも確実で迅速な方法です。なぜなら、債務者が支払いを拒否したり、財産を隠したりする余地がなくなるからです。また、換金の手続きなどを省略できるため、時間と費用の節約にもつながります。転付命令は、債権を確実に回収するための効果的な手段であり、お金を貸した人が適切な権利を行使するために重要な仕組みと言えるでしょう。

| 転付命令とは | メリット |

|---|---|

| 裁判所が債務者の財産を差し押さえ、その財産に対する権利を債権者に移す命令 | 確実で迅速な回収、時間と費用の節約 |

| 例:債務者の銀行預金の場合、預金そのものに対する権利が債権者に移転 | 債務者が支払いを拒否したり、財産を隠したりする余地がなくなる |

| 債権者(お金を貸した人)は直接銀行から預金を受け取ることが可能 | 換金の手続きなどを省略できる |

転付命令の対象

お金を貸した相手が返済しない場合、裁判所に申し立てて、相手が第三者に持っているお金を自分へ振り込ませるよう命令することができます。これを転付命令といいます。では、具体的にどのようなお金が転付命令の対象となるのでしょうか。

まず、銀行預金が挙げられます。相手が銀行に預けているお金は、比較的容易に差し押さえることができます。また、毎月受け取る給料も対象となります。ただし、全額を差し押さえることはできず、生活に必要な最低限の金額は残しておく必要があります。

次に、売掛金も転付命令の対象となります。これは、相手が商品やサービスを提供したにもかかわらず、まだ代金を受け取っていない場合の債権です。例えば、相手が工事を請け負ったものの、施主から工事代金を受け取っていない場合、その工事代金に転付命令をかけることができます。同様に、貸付金、つまり相手が誰かに貸しているお金も対象となります。

しかし、すべての財産が転付命令の対象となるわけではありません。例えば、生活に欠かせない最低限の衣食住を確保するためのお金や生活必需品は差し押さえることができません。また、譲渡禁止特約、つまり第三者への譲渡を禁止する契約が結ばれている債権も対象外です。

さらに、土地や建物などの不動産は、転付命令によって直接債権者へ移転させることはできません。不動産を換金して債権を回収するためには、裁判所による競売手続きが必要となります。競売によって不動産が売却され、その売却代金から債権が回収されることになります。

このように、転付命令の対象となる財産には様々な条件や制限があります。そのため、事前にしっかりと対象となる財産を調査し、適切な手続きを踏むことが重要です。

| 転付命令の対象 | 説明 |

|---|---|

| 銀行預金 | 相手が銀行に預けているお金 |

| 給料 | 毎月受け取る給料(全額差し押さえは不可) |

| 売掛金 | 相手が商品やサービスを提供したにもかかわらず、まだ代金を受け取っていない場合の債権 |

| 貸付金 | 相手が誰かに貸しているお金 |

| 対象外 | 生活必需品、最低限の生活費、譲渡禁止特約付き債権、不動産(別途競売手続きが必要) |

転付命令の効果

お金を貸した人が、借りた人からお金を回収できない場合、裁判所に申し立てて、借りた人が他の人から受け取るお金を代わりに回収する手続きがあります。これを転付命令と言います。この命令が、お金を支払う義務のある第三債務者に届いた時点で、借りた人が受け取るはずだったお金は、貸した人に移ります。つまり、借りた人が自分で貸した人に返済しなくても、貸した人は直接第三債務者からお金を回収できるようになります。

具体的な例を挙げると、借りた人の給料が差し押さえられ、転付命令が出されたとします。この場合、雇い主は、借りた人ではなく、貸した人に給料を支払う義務が生じます。通常、給料は雇い主から借りた人に支払われますが、転付命令によって、支払先が貸した人に変わるのです。

この転付命令は、お金を回収する上で非常に強力な効果を発揮します。貸した人にとっては、確実に債権を回収できる手段となるからです。しかし、同時に、借りた人にとっては、生活に大きな影響を与える可能性があります。給料が差し押さえられると、生活費が不足する可能性があるからです。そのため、裁判所は、転付命令を出す際に、借りた人の生活への影響も考慮しなければなりません。

貸した人は、借りた人の生活基盤を奪うことなく、お金を回収するための適切な方法を検討する必要があります。例えば、分割で返済してもらう、一部の財産を売却してもらうなど、他の方法も検討するべきです。

また、転付命令が出された後でも、借りた人と貸した人が話し合って和解し、転付命令が取り消されることもあります。和解によって、借りた人は差し押さえを免れ、元の生活を取り戻すことができるのです。このように、転付命令は強力な効果を持つ反面、慎重な運用が求められる制度と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 転付命令とは | お金を貸した人が、借りた人からお金を回収できない場合、裁判所に申し立てて、借りた人が他の人から受け取るお金を代わりに回収する手続き。 |

| 転付命令の効果 | 第三債務者(例:雇い主)は、借りた人ではなく、貸した人に直接お金を支払う義務が生じる。 |

| 転付命令のメリット(貸した人) | 確実に債権を回収できる。 |

| 転付命令のデメリット(借りた人) | 給料の差し押さえなど、生活に大きな影響を与える可能性がある。 |

| 裁判所の役割 | 転付命令を出す際に、借りた人の生活への影響を考慮する。 |

| 貸した人の配慮 | 借りた人の生活基盤を奪うことなく、分割返済や財産売却など、他の方法も検討する必要がある。 |

| 和解 | 転付命令が出された後でも、借りた人と貸した人が話し合って和解し、転付命令が取り消される可能性がある。 |

転付命令と他の強制執行手続きとの関係

お金を払ってもらえない場合、裁判で勝訴しても、ただちに支払いを受けることはできません。裁判所に強制執行を申し立て、相手の財産を差し押さえる必要があります。強制執行には様々な種類があり、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

例えば、相手の持ち物が差し押さえられる動産執行、土地や建物が差し押さえられる不動産執行、給料が差し押さえられる債権執行などがあります。これらの手続きは、相手の財産の状況や、あなたが請求する権利の種類に応じて使い分けられます。

転付命令も強制執行の一種です。これは、主に銀行などの金融機関に預けられているお金を差し押さえる手続きです。つまり、お金にまつわる権利を差し押さえる手続きと言えます。他の強制執行手続きと組み合わせて行うこともあります。例えば、相手が複数の銀行に口座を持っている場合、それぞれの銀行に預金があるかを確認し、預金がある口座に対して転付命令を行うといった方法が考えられます。

このように、転付命令は、他の強制執行手続きと組み合わせて利用される場合もあります。例えば、動産執行で差し押さえた家財道具を競売にかけて売却し、その売却代金を債権者に支払わせる際に、転付命令を利用して売却代金を債権者の口座に振り込ませるという方法が考えられます。また、不動産執行で差し押さえた不動産を競売にかけて売却する場合も同様です。

状況に応じて適切な強制執行手続きを選択することで、より確実に、そして速やかにお金を取り戻すことができます。それぞれの強制執行手続きには、それぞれメリットとデメリット、そして手続き上の注意点があります。専門家である弁護士に相談することで、最適な方法を選択し、スムーズな債権回収を実現できるでしょう。

転付命令を受ける際の注意点

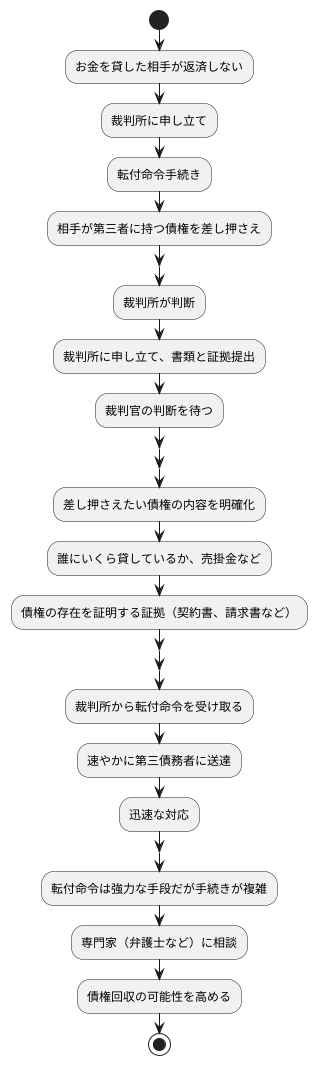

お金を貸した相手が返済しない場合、裁判所に申し立てて『転付命令』という手続きを利用することで、相手が第三者に持つ債権を差し押さえることができます。しかし、この転付命令を受けるには、いくつか注意すべき点があります。

まず、転付命令は裁判所が判断して発令するものです。自分自身で勝手に発動できるものではありません。そのため、裁判所に申し立てを行い、必要な書類や証拠を提出して、裁判官の判断を待たなければなりません。この手続きには一定の時間がかかることを理解しておく必要があります。

次に、差し押さえたい債権の内容を明確にする必要があります。例えば、相手が誰にいくら貸しているのか、売掛金があるのかなどを具体的に特定しなければなりません。債権の内容や金額が曖昧なままでは、裁判所は転付命令を出せません。債権の存在を証明する証拠も必要です。契約書や請求書など、債権の存在を裏付ける資料を準備しましょう。

さらに、裁判所から転付命令を受け取ったら、速やかに第三債務者(お金を借りている人)に送達する必要があります。送達が遅れると、債務者が財産を隠したり、処分したりしてしまうかもしれません。そうなると、せっかく転付命令を得ても、債権を回収できなくなる可能性があります。迅速な対応が重要です。

転付命令は強力な債権回収手段ですが、手続きが複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。そのため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、スムーズに手続きを進め、債権回収の可能性を高めることができます。

これらの点に注意し、適切な手続きを行うことで、転付命令を効果的に活用し、債権回収を実現できるでしょう。