マルガイ:被害者の実態と救済

調査や法律を知りたい

『マルガイ』って言葉、時々聞きますけど、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

『マルガイ』とは、犯罪や不正行為の被害に遭った人のことを指します。例えば、詐欺に遭って財産を奪われた人や、暴行を受けて怪我をした人などが『マルガイ』です。

調査や法律を知りたい

なるほど。被害にあった人全般のことですね。でも、少し失礼な言い方のような気もしますが…

調査・法律研究家

その通りです。『マルガイ』という言葉は、被害者を直接的に指すため、場合によっては失礼な印象を与えてしまうことがあります。そのため、公式な場や、相手を思いやる必要がある場面では、『被害者』や『被害に遭われた方』といった表現を使うのが適切です。

マルガイとは。

ひどい目にあった人、だまされた人について

はじめに

罪を犯した人や不正を行う人たちは、私たちの社会に暗い影を落とし、大きな問題となっています。そして、このような行いによって一番苦しむのは、誰でもない被害を受けた人たちです。被害を受けた人たちは、体や心、お金に関する被害を受けるだけでなく、社会生活にも大きな影響が出てしまうことがあります。

犯罪に巻き込まれると、まず体に怪我を負うことがあります。暴行を受けたり、事故に遭ったりすることで、大きなけがをして後遺症が残ってしまうこともあります。また、犯罪を目撃したり、被害に遭ったりすることで、心に深い傷を負う人も少なくありません。恐怖や不安、怒りや悲しみといった強い感情に苦しめられ、日常生活を送ることが困難になる場合もあります。さらに、犯罪によって家や車、貴重品などを失ったり、治療費や弁護士費用などの出費がかさんだりして、経済的に困窮することもあります。仕事に行けなくなったり、収入が減ったりすることで、生活が苦しくなる人もいます。

そして、犯罪被害の影響は、体や心、お金の問題だけにとどまりません。周りの人から偏見の目で見られたり、心無い言葉をかけられたりすることで、社会生活にも大きな支障が出てしまうことがあります。学校や職場に行きづらくなったり、友人や家族との関係が壊れてしまうこともあります。被害を受けた人たちが安心して暮らせるように、私たち一人ひとりができることを考えていく必要があります。周りの人に相談したり、専門機関に助けを求めたりすることも考えていく必要があります。また、犯罪被害の実態を広く知ってもらい、被害を受けた人たちを支える社会を作ることも大切です。誰もが安心して暮らせる社会を目指し、被害を受けた人たちの立場に立った支援のあり方を考え、共に考え、行動していくことが重要です。

| 被害の種類 | 被害の内容 | 具体的な影響 |

|---|---|---|

| 身体的被害 | 怪我、後遺症 | 暴行、事故による怪我、後遺症 |

| 精神的被害 | 恐怖、不安、怒り、悲しみ | 日常生活への支障、心的外傷 |

| 経済的被害 | 金銭的損失、費用負担 | 家や車などの損失、治療費、弁護士費用など |

| 社会的被害 | 偏見、差別、孤立 | 社会生活への支障、人間関係の悪化 |

被害の実態

犯罪の被害に遭うということは、金銭的な損害だけで済むような単純な話ではありません。身体への暴力によって、怪我を負ったり、後遺症が残ったりすることもありますし、心にも深い傷を負い、心に大きな負担を抱えることになります。日常生活にも影響が出ます。仕事や家事、学業に集中できなくなったり、外出を怖がったり、人と会うのが辛くなったりする人もいます。

さらに、事件後には、周囲の心無い言葉や態度によって、さらに苦しむこともあります。偏見や差別を受けたり、噂話や悪口を言われたり、まるで自分が悪いことをしたかのように責められたりすることもあります。このような二次被害は、目には見えないけれど、被害者の心を深く傷つけ、社会から孤立させてしまうこともあります。

犯罪の種類によっても、被害の内容は大きく変わります。例えば、特殊詐欺の被害者は、お金を失うだけでなく、家族や友人との信頼関係を壊してしまうこともあります。「なぜ騙されたのか」と責められ、人間関係にひびが入ってしまうのです。また、ストーカー被害者は、常に身の危険を感じ、安心して生活することができません。家の鍵を何度も確認したり、外出する時は誰かに一緒にいてもらったり、常に緊張状態の中で生活することを強いられます。仕事や趣味、買い物など、日常生活のあらゆる場面で、行動が制限されてしまいます。

このように、犯罪被害者が抱える問題は、複雑で深刻です。金銭的な支援だけでなく、心のケア、医療的なサポート、生活の立て直しなど、様々な角度からの支援が必要です。周りの人たちは、被害者を責めるのではなく、温かく見守り、支えていくことが大切です。

| 犯罪被害による影響 | 具体的な被害 | 二次被害 | 必要な支援 |

|---|---|---|---|

| 身体的影響 | 怪我、後遺症 | 医療的サポート | |

| 精神的影響 | 心の傷、負担、日常生活への影響(仕事、家事、学業への集中困難、外出恐怖、対人関係の辛さ) | 心無い言葉、態度、偏見、差別、噂話、悪口、自己責任論 | 心のケア |

| 金銭的影響 | 金銭的損害 | 金銭的支援 | |

| 社会生活への影響 | 孤立 | 生活の立て直し | |

| 特殊詐欺 | 金銭的損害、家族や友人との信頼関係の崩壊 | 責められること | |

| ストーカー | 身の危険、安心した生活の喪失、行動の制限 |

法的救済

被害を受けた方は、法に基づき様々な救済措置を受けることができます。具体的には、加害者に対して受けた損害の賠償を求める訴訟を起こす、刑事裁判に参加して意見を述べる、国が設けている犯罪被害者への給付金制度を利用するといったことが挙げられます。ただし、これらの制度を適切に利用するためには、法律の知識や複雑な手続きを理解することが必要です。そのため、弁護士や支援団体などの専門家の助言やサポートが重要になります。

まず、損害賠償請求についてですが、これは民事訴訟の手続きによって行われます。被害者は、加害者に対して、受けた損害を金銭で賠償するように請求することができます。損害には、治療費や入院費などの医療費、仕事ができなくなったことによる収入の減少、精神的な苦痛に対する慰謝料などが含まれます。裁判では、被害者は、自分が受けた損害を証明する必要があります。

次に、刑事裁判への参加についてです。被害者は、刑事裁判に参加し、検察官や裁判官に対して、事件の状況や自分の受けた被害について説明することができます。また、加害者に対して、直接質問することも可能です。被害者の意見は、判決に影響を与える可能性があります。

さらに、国が設けている犯罪被害者給付金制度も利用できます。この制度は、犯罪によって身体に危害を受けた方や、その家族に対して、国が給付金を支給するものです。給付金は、治療費や生活費などに充てることができます。

法制度の整備だけでなく、被害を受けた方が安心して相談できる窓口の設置や、迅速な対応も求められています。司法手続きは複雑で時間がかかる場合もあり、被害者にとって大きな負担となる可能性があります。そのため、被害者の負担を軽減するためのサポート体制の充実が不可欠です。例えば、相談窓口を分かりやすく案内すること、手続きを簡素化すること、精神的なケアを提供することなどが考えられます。被害者が、必要な支援をスムーズに受けることができるよう、社会全体で支えていく必要があります。

| 救済措置 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | 加害者に対して、医療費、収入減少、慰謝料などの損害賠償を請求する民事訴訟。 | 被害者は損害を証明する必要がある。 |

| 刑事裁判への参加 | 裁判で事件状況や被害内容を説明、加害者に質問も可能。 | 被害者の意見は判決に影響する可能性あり。 |

| 犯罪被害者給付金制度 | 国が犯罪被害者や家族に給付金を支給。 | 給付金は治療費や生活費に利用可能。 |

マルガイ支援の現状

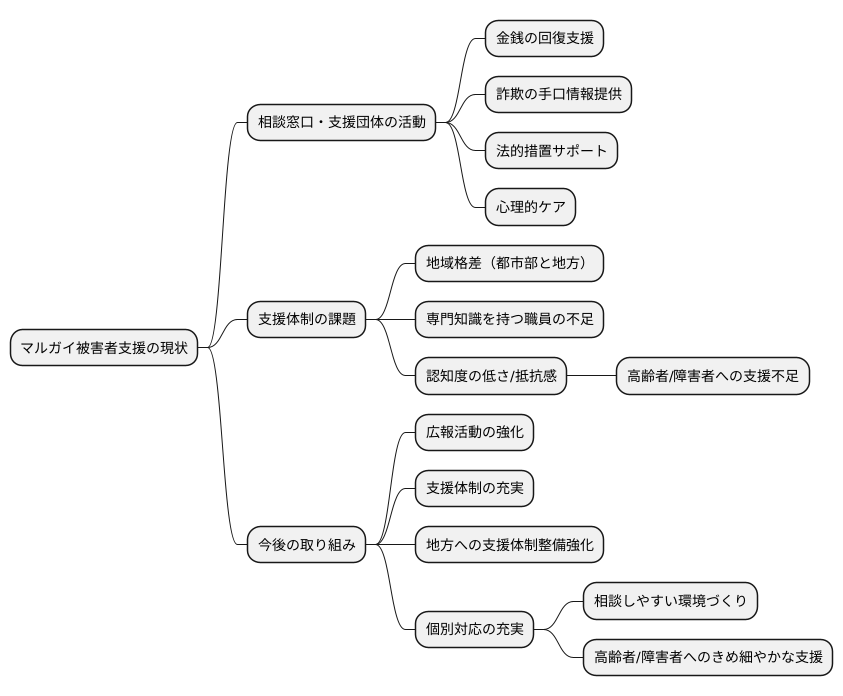

近年、不正な手段で金銭を巻き上げられる被害、いわゆる「マルガイ」の深刻さが増しています。これに伴い、被害者を支える取り組みの重要性も広く認識されるようになってきました。全国各地に相談窓口や支援団体が設立され、様々な支援活動が行われています。これらの団体は、被害にあった人からの相談を受け付け、金銭を取り戻すための方法を助言したり、詐欺の手口に関する情報を提供したりしています。また、弁護士などの専門家と連携し、法的措置についてもサポートしています。さらに、心の傷を癒すための心理的なケアも提供しており、被害者が一日も早く日常生活を取り戻せるよう、多角的な支援を行っています。

しかしながら、現状では支援体制が十分に整っているとは言えません。都市部と地方では支援の量や質に差があり、地方に住む被害者は十分な支援を受けられないケースも発生しています。また、専門知識を持つ職員の不足も深刻な問題です。複雑化する詐欺の手口に対応するためには、専門性の高い知識を持つ職員の育成が不可欠です。さらに、被害者の中には、支援の存在を知らない人や、助けを求めることに抵抗を感じる人も少なくありません。特に、高齢者や障害を持つ方など、情報へのアクセスが限られている人たちは、支援を受けにくい状況に置かれています。

そのため、より多くの人に支援を届けるためには、広報活動を強化し、支援体制の充実を図る必要があります。地域格差を解消するために、地方への支援体制の整備を強化する必要があります。また、それぞれの被害者の状況に合わせた、丁寧な対応も重要です。相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、被害者が安心して助けを求められる環境を整備していく必要があります。特に、支援が届きにくい高齢者や障害者に対しては、個別訪問や電話相談など、よりきめ細やかな支援を提供していくことが重要です。一人でも多くの被害者が、適切な支援を受けられるよう、社会全体で取り組んでいく必要があります。

今後の展望

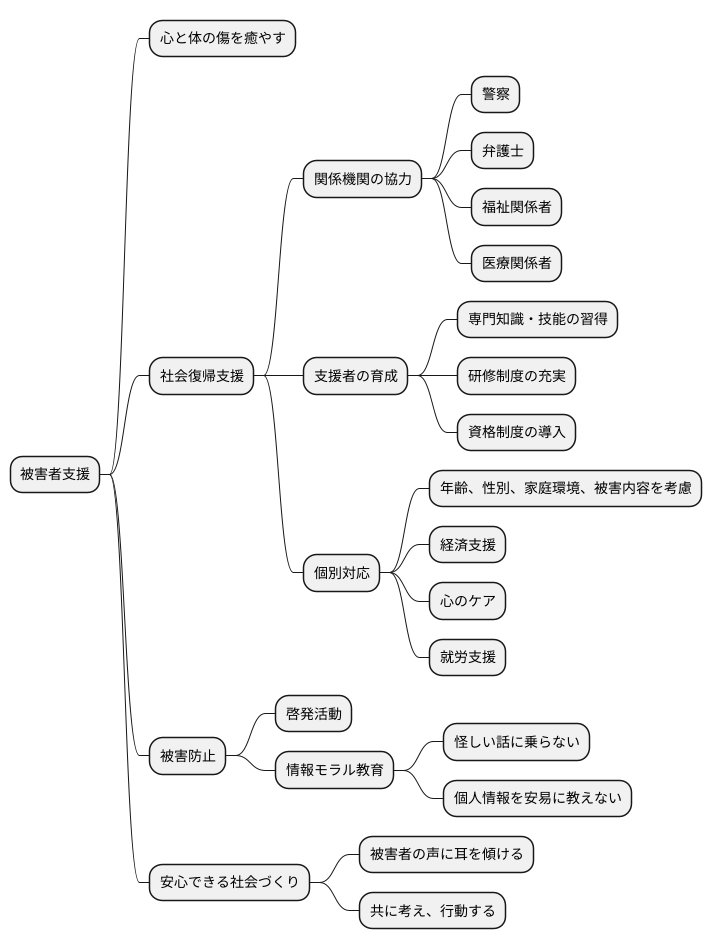

人が騙されてしまう、その被害から立ち直り、再び普段の暮らしを送れるように支えることは、とても大切なことです。被害にあった方の心と体の傷を癒やすだけでなく、再び社会の一員として自信を持って生きていけるように寄り添う必要があります。そのためには、関係機関が協力し合うことが欠かせません。警察や弁護士、福祉関係者、医療関係者などが情報を共有し、それぞれの専門性を活かした支援を提供することで、切れ目のない、きめ細やかなサポートを実現できます。

また、支援にあたる人の育成も重要です。被害にあった方の心に寄り添い、適切な助言や指導ができるよう、専門的な知識や技能を習得した支援者を増やす必要があります。研修制度の充実や資格制度の導入など、質の高い支援体制を構築することが求められます。さらに、被害にあった方の状況は一人ひとり異なります。年齢や性別、家庭環境、被害の内容など、様々な要因を考慮し、それぞれのニーズに合わせた支援の仕方を用意することが大切です。例えば、経済的な困難を抱えている方には生活支援を、心の傷が深い方には心のケアを、仕事が見つからない方には就労支援を提供するなど、きめ細やかな対応が必要です。

さらに、騙しや不正が行われることを防ぐことも重要です。地域社会での啓発活動や、学校教育での情報モラル教育などを通じて、誰もが騙されないための知識と意識を高める必要があります。怪しい話には乗らない、個人情報を安易に教えないなど、具体的な対策を学ぶことで、被害を未然に防ぐことができます。そして、社会全体で騙された人を支え、誰もが安心して暮らせる社会を作っていくことが大切です。被害にあった方の声に耳を傾け、共に考え、行動することで、より良い社会を築くことができると信じています。私たち一人ひとりが、この問題の重要性を理解し、自分にできることから取り組んでいくことが大切です。