債権譲渡:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい

『債権譲渡』は自由にできるって書いてありますけど、もし、譲渡禁止の特約があった場合はどうなるんですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。確かに原則は自由に譲渡できますが、譲渡禁止の特約があれば、その特約が優先されます。つまり、譲渡は無効になります。

調査や法律を知りたい

じゃあ、絶対に譲渡できないってことですか?

調査・法律研究家

そうとは限りません。譲り受ける人が、譲渡禁止の特約があることを知らなかった場合、かつ、知らなかったことに重大な落ち度がない場合は、譲渡は有効になります。つまり、譲渡禁止特約の効力は、譲り受ける人にとって制限される場合があります。

債権譲渡とは。

『債権譲渡』について説明します。債権譲渡とは、お金を払ってもらう権利そのものは変わらず、誰に払うべきかだけが変わることを指します。つまり、権利の中身はそのまま、権利を持っている人が変わるということです。基本的には、誰に権利を譲るか自由に決められます。しかし、権利を持っている人と、お金を払う人が、あらかじめ「この権利は譲ってはいけない」と約束していた場合は、権利の譲渡は無効になります。ただし、権利を受け取った人が、その約束の存在を知らなかったとしても、知らなかったことに大きな落ち度がない場合は、権利の譲渡は有効になります。

債権譲渡とは

債権譲渡とは、ある人が持つ債権を他の人に渡すことを言います。お金を貸したり、物を売ったりした時に発生する、お金を請求する権利が債権です。例えば、山田さんが田中さんに100万円貸したとします。この時、山田さんは田中さんに対して100万円の債権を持ちます。この債権を、山田さんが佐藤さんに渡すことができます。これが債権譲渡です。

譲渡が行われると、佐藤さんは田中さんに対して100万円を請求できるようになります。山田さんは、もう田中さんに対して請求することはできません。債権はまるで物のように、人から人へと渡っていくのです。

債権譲渡は、様々な理由で行われます。例えば、売買や贈与、相続などが挙げられます。山田さんが佐藤さんにお金を貸した代わりに債権を渡す、つまり売買するケースもあります。また、好意から無償で債権を渡す、贈与という場合もあります。さらに、山田さんが亡くなった際に、相続人である佐藤さんに債権が渡される、相続という場合もあります。

会社同士では、資金繰りを良くするために行われることもよくあります。会社がすぐに現金が必要な時、将来受け取る予定のお金である債権を他の会社に渡すことで、今すぐ現金を得ることができるのです。

債権譲渡は、私たちの暮らしの様々な場面で役立っています。債権を渡す人にとっては、債権を現金に換えることができるという利点があります。一方、債権を受け取る人にとっては、安く債権を買うことができるという利点があります。また、債権譲渡は、経済活動を活発にする効果も期待されます。お金の流れが良くなり、経済全体が潤うことに繋がるのです。そのため、債権譲渡に関する法律は、社会や経済が円滑に動くために欠かせないものとなっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 債権譲渡とは | ある人が持つ債権を他の人に渡すこと |

| 債権の例 | お金を貸したり、物を売ったりした時に発生する、お金を請求する権利 山田さんが田中さんに100万円貸した場合、山田さんは田中さんに対して100万円の債権を持つ |

| 債権譲渡の例 | 山田さんが100万円の債権を佐藤さんに渡す |

| 譲渡後の状況 | 佐藤さんは田中さんに100万円を請求できるようになる 山田さんは田中さんに請求できなくなる |

| 債権譲渡の理由 | 売買、贈与、相続など |

| 会社における債権譲渡 | 資金繰りを良くするため 将来受け取る予定の債権を他の会社に渡すことで、今すぐ現金を得ることができる |

| 債権譲渡のメリット(譲渡人) | 債権を現金に換えることができる |

| 債権譲渡のメリット(譲受人) | 安く債権を買うことができる |

| 債権譲渡の効果 | 経済活動を活発にする お金の流れが良くなり、経済全体が潤う |

債権譲渡の成立要件

金銭の貸し借りや売買契約によって生じる権利である債権は、特定の条件を満たせば、他の人に譲り渡すことができます。これを債権譲渡と言いますが、譲渡が法的に有効となるためには、いくつかの大切な要件があります。まず第一に、譲り渡そうとする債権が確かに存在していることが必要です。存在しない債権は、当然ながら譲渡できません。例えば、既に支払いが済んでいる債権や、時効によって消滅した債権などは譲渡の対象となりません。

次に、債権を譲る人と譲り受ける人の間で、債権を譲渡するという合意がなければなりません。この合意は、口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるため、書面で契約書を作成しておくことが強く推奨されます。契約書には、譲渡する債権の内容、金額、譲渡日などを明確に記載する必要があります。

さらに、債務者に対する譲渡の通知、または債務者からの承諾が必要です。債務者は、誰に債務を支払えば良いのかを知る必要があります。もし債務者が譲渡を知らなければ、元の債権者に支払ってしまい、譲り受けた人は債権を行使できなくなる可能性があります。そのため、債務者への通知は、債権譲渡の効力発生に欠かせない重要な手続きです。債務者からの承諾を得る場合も、同様に書面で残しておくことが望ましいです。

これらの要件を満たしていない債権譲渡は、無効となる可能性があります。債権譲渡を行う際には、譲渡対象の債権が有効か、譲渡の合意が成立しているか、そして債務者への通知または承諾が適切に行われたか、これらの要件を一つずつ丁寧に確認することが重要です。特に、債務者への通知は忘れられがちなので、十分な注意が必要です。確実な債権譲渡のためには、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談し、助言を受けることをお勧めします。

譲渡禁止特約

お金を払う義務、つまり債権は、基本的には自由に他の人に譲り渡すことができます。しかし、当事者間で「この債権は譲り渡してはいけません」という約束をすることもできます。これを譲渡禁止特約と言います。

この譲渡禁止特約がある場合、たとえ債権を譲るという新しい合意が成立していても、その譲り渡しは無効になります。つまり、債権は新しい人ではなく、元の持ち主のままとなります。

では、なぜこのような特約を結ぶのでしょうか。それは、債権者、つまりお金を受け取る側が、特定の相手とのみ取引を続けたいと考える場合があるからです。例えば、会社同士の取引で、お金を受け取る会社が、お金を払う会社の信用状態を重視している場合を考えてみましょう。お金を払う会社が変わってしまうと、その会社の信用状態も分からなくなってしまいます。そのため、お金を受け取る会社は、お金を払う会社が変わることを避けるため、譲渡禁止特約を設けることがあります。

この譲渡禁止特約は、契約は当事者の意思で自由に決めることができるという原則に基づいて認められています。つまり、当事者同士が合意すれば、債権の譲り渡しを禁止する約束をすることができるということです。

しかし、譲渡禁止特約があることを知らずに債権を譲り受けた人が、その特約について重大な落ち度がない場合には、債権の譲り渡しは有効となります。これは、取引の安全を守るための例外規定です。つまり、特約があることを知らなかった人に、不利益が生じないように配慮した規定と言えるでしょう。例えば、譲渡禁止特約があることを債務者が隠していた場合などは、この規定が適用される可能性があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 債権譲渡 | 原則自由 |

| 譲渡禁止特約 | 債権を譲渡してはならない契約 |

| 譲渡禁止特約の効果 | 譲渡は無効。債権は元の債権者に留まる。 |

| 譲渡禁止特約の理由 | 債権者(お金を受け取る側)が特定の相手とのみ取引を続けたい場合。例:債務者の信用状態を重視する場合。 |

| 譲渡禁止特約の根拠 | 契約自由の原則 |

| 譲渡禁止特約の例外 | 譲渡禁止特約があることを知らずに債権を譲り受けた人が、その特約について重大な落ち度がない場合、譲渡は有効。取引の安全を守るための例外規定。 |

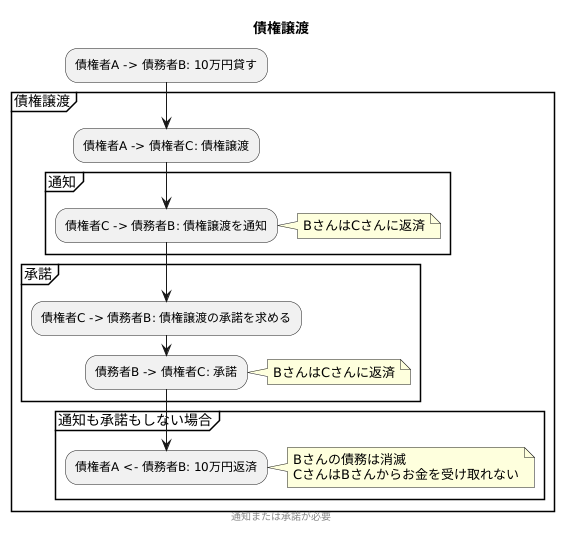

債務者への通知と承諾

お金を貸した権利(債権)を他の人に譲り渡すことを債権譲渡と言いますが、譲り渡すためには、お金を借りた人(債務者)にきちんと知らせるか、借りた人から同意を得る必要があります。

まず、債務者に知らせることを「通知」と言います。これは、債権を譲り渡した事実を債務者に伝えることです。通知を受け取った債務者は、新しい債権者に返済する義務が生じます。例えば、AさんがBさんに10万円貸していて、Aさんがその債権をCさんに譲り渡したとします。CさんがBさんにその事実を通知することで、BさんはCさんに10万円を返済しなければならなくなります。

次に、債務者から同意を得ることを「承諾」と言います。これは、債務者が債権譲渡を承認することです。承諾を得ることは、後々のトラブルを避けるために非常に有効です。BさんがAさんからCさんに債権が譲り渡されたことを了承すれば、BさんはCさんに返済する義務を明確に認識することになります。

もし通知も承諾もせずに債権を譲り渡した場合、債務者は元の債権者に返済しても、法律上は問題ありません。つまり、AさんからCさんに債権が譲り渡されたことをBさんが知らなければ、BさんがAさんに10万円を返済しても、Bさんの債務は消滅します。この場合、CさんはBさんからお金を受け取ることができなくなってしまいます。

そのため、債権譲渡を行う際は、必ず債務者に通知するか、承諾を得ることが重要です。通知は通常、書面で行います。また、後日、通知した事実を証明できるように、内容証明郵便を使うことが一般的です。承諾を得る場合も、書面で承諾書を作成してもらうのが良いでしょう。これらの手続きを適切に行うことで、債権譲渡をスムーズに進め、トラブルを未然に防ぐことができます。

債権譲渡と債務者の保護

金銭の貸し借りにおいて、貸す権利は売買のように他の人へ移すことができます。これを債権譲渡と言います。債権譲渡は、貸す権利を持つ人、つまり債権者と、その権利を買い取る譲受人にとっては都合の良い仕組みです。しかし、お金を借りた人、つまり債務者にとっては、思わぬ不利益が生じることもあり得ます。

例えば、元の債権者に対して抱えていた言い分を、新しい債権者に対しても主張できるのかという問題があります。この言い分を、法律用語では対抗要件と言います。例えば、品物の売買代金を支払う約束をしていたが、品物が不良品だったため、代金の支払いを減らしたいといった場合などがこれに当たります。法律では、債務者は、譲渡の知らせが届く前に取得した対抗要件であれば、新しい債権者に対しても主張できると定めています。これは、債務者を不当な不利益から守るための大切な決まりです。

また、債務者が債権譲渡の事実を知らなかった場合、元の債権者に支払いをしても、それは有効となります。これは、債務者が二重に支払いを強いられることを防ぐためのものです。例えば、AさんがBさんに100万円を貸していて、Bさんはそれを知らずにAさんに100万円を返済しました。その後、AさんがCさんに債権を譲渡し、CさんがBさんに100万円の支払いを請求してきたとしても、Bさんは支払う必要はありません。

このように、債権譲渡においても、債務者の権利は法律によってきちんと守られています。債権譲渡は、ビジネスにおいて頻繁に行われる取引です。債権者、譲受人、そして債務者、それぞれの立場を理解し、適切な対応をすることが大切です。これらの仕組みを正しく理解することで、不測の事態を避けることができます。

| 項目 | 内容 | 債務者保護 |

|---|---|---|

| 債権譲渡 | 貸す権利(債権)を他の人へ移すこと | |

| 対抗要件 | 債務者が債権者に対して持つ言い分(例:不良品による代金減額) | 譲渡の知らせが届く前に取得した対抗要件は、新しい債権者に対しても主張できる |

| 債権譲渡の不知 | 債務者が債権譲渡の事実を知らない場合 | 元の債権者への支払いは有効。二重払いを防ぐ。 |

まとめ

金銭の貸し借りなどから生じる、お金を受け取る権利、つまり債権を他の人に譲り渡すことを債権譲渡といいます。これは、商取引の中で、お金の流れを円滑にするために重要な役割を担っています。しかし、債権譲渡を行う際には、法律の知識が欠かせません。譲渡が正式に成立するための条件、譲渡を禁じる特別な約束事の有無、そして債務者への連絡や同意など、様々な点に気を配る必要があります。特に、譲渡を禁じる約束や債務者への連絡は、債権譲渡が法的に有効かどうかを左右する重要な要素なので、注意が必要です。

債権譲渡は、権利を譲る側と譲り受ける側の双方にとって利益のある行為ですが、お金を支払う義務のある債務者の権利を守ることも忘れてはなりません。債務者は、譲渡が行われる前に持っていた反論する権利を、新しい債権者に対しても主張できます。例えば、元々の債権者に既に一部支払いを済ませていた場合、その事実を新しい債権者にも主張できるのです。また、債権が譲渡された事実を知らなかった債務者が、元の債権者に支払いを行った場合でも、その支払いは有効となります。これは、債務者が不利益を被らないようにするための大切なルールです。

債権譲渡は、当事者間で誤解やトラブルが生じやすい取引です。譲渡の成立要件を満たしているか、譲渡禁止特約の有無、債務者への通知方法など、法律の専門家に相談することで、より安全かつスムーズな取引を実現できるでしょう。債権譲渡について正しく理解し、適切な手順を踏むことで、不要な争いを防ぎ、円滑な商取引を実現することが可能になります。もし不安な点があれば、迷わず専門家の助言を求めることをお勧めします。

| 債権譲渡 | 解説 | 注意点 |

|---|---|---|

| 定義 | 金銭の貸し借りなどから生じる債権を他の人に譲り渡すこと。商取引の中で資金の流れを円滑にする役割を持つ。 | 法律の知識が必要。譲渡の成立条件、譲渡禁止特約の有無、債務者への連絡や同意などに注意。 |

| 債務者の権利 | 債務者は、譲渡前に持っていた反論する権利を新しい債権者に対しても主張できる。

|

債務者が不利益を被らないようにするためのルール。 |

| トラブル防止 | 債権譲渡は当事者間で誤解やトラブルが生じやすい取引。 | 譲渡の成立要件、譲渡禁止特約の有無、債務者への通知方法など、法律の専門家に相談することで安全かつスムーズな取引を実現できる。 |