差戻判決:やり直し裁判の仕組み

調査や法律を知りたい

『差戻判決』って、どういう意味ですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

簡単に言うと、上級の裁判所が下の裁判所の判決を取り消して、『もう一度よく調べて、判断し直してね』と命じる判決のことだよ。

調査や法律を知りたい

つまり、上級の裁判所が、下の裁判所の判断が間違っていたから、やり直しをさせるってことですか?

調査・法律研究家

そうだよ。例えば、重要な証拠を見落としていたり、法律の解釈が間違っていたりした場合に、差戻判決が出されることが多いね。下の裁判所は、上級裁判所の指示に従って、もう一度審理をし直す必要があるんだ。

差戻判決とは。

『差し戻し判決』について説明します。裁判には、最初に判断する第一審と、不服がある場合に改めて判断する上訴審があります。上訴審で、最初の判決を取り消したり、無効にしたりした上で、第一審にもう一度判断し直すように命じる判決のことを『差し戻し判決』といいます。これは民事裁判と刑事裁判の両方で見られます。

差戻判決とは

裁判には、いくつかの段階があります。最初に事件を審理する場を第一審と言い、その判決に不服がある場合、控訴審、さらに上告審へと進むことができます。この控訴審や上告審で、前の裁判のやり方に誤りがあったと判断された場合、「差戻判決」が出されることがあります。

差戻判決とは、簡単に言うと、裁判のやり直しを命じる判決のことです。例えば、第一審の判決に納得がいかず控訴したとします。控訴審では、第一審の裁判記録を基に審理が行われますが、第一審で証拠の調べ方が不十分だったり、法律の解釈が間違っていたりした場合、控訴審は自ら判断を下すのではなく、第一審に事件を差し戻し、もう一度審理し直すように命じます。これが差戻判決です。

差戻の理由は様々です。例えば、重要な証拠が提出されていなかったり、証人の証言が十分に聞かれていなかったりする場合が考えられます。また、法律の適用を誤っている場合も差戻の対象となります。例えば、ある行為が犯罪に当たるかどうかの判断を誤っていたり、損害賠償の金額算定に誤りがあったりした場合などです。さらに、裁判の手続き自体に問題があった場合も差戻となることがあります。例えば、当事者に意見を述べる機会が与えられなかった場合などです。

差戻判決を受けると、第一審裁判所は、上級審の指示に従って改めて審理を行います。場合によっては、新たな証拠調べや証人尋問が行われることもあります。そして、最終的に改めて判決を言い渡します。この判決に対して再び不服があれば、また控訴することができます。

このように、差戻判決は、より正しい裁判の実現を目指すための重要な制度です。一度確定した判決が覆される可能性があるため、当事者にとっては大きな影響がありますが、真実を明らかにし、公正な判決を導き出すために重要な役割を果たしています。

破棄判決との違い

上級審における判決の種類として、「破棄判決」と「差戻判決」があり、これらは混同されやすいものの、判決後の手続きに大きな違いがあります。どちらも下級審の判決内容に誤りがあると判断された際に下されるものですが、その後の裁判の進め方が大きく異なります。

破棄判決とは、上級審が下級審の判決を取り消した上で、自ら最終的な判断を下すものです。つまり、上級審は改めて証拠を検討し、事実関係を認定した上で、判決を言い渡します。これにより、事件は上級審で終結します。例えば、第一審判決における事実認定に誤りがあった場合や、法律の適用を誤った場合などに、上級審は自ら正しい事実認定と法律の適用を行い、最終的な判決を下します。この場合、第一審へ差し戻されることなく、上級審の判決が確定判決となります。

一方、差戻判決とは、上級審が下級審の判決を取り消し、事件を下級審に差し戻して再審理を求めるものです。上級審は、下級審の判断に誤りがあることを認めつつも、自ら最終判断をするのではなく、下級審に改めて審理させることで適正な判断を求めます。例えば、第一審の手続きに不備があった場合や、重要な証拠の提出が不足していた場合など、下級審で改めて審理をする必要があると判断された場合に差戻判決が下されます。この場合、下級審で再び審理が行われ、改めて判決が下されます。

このように、破棄判決と差戻判決の最も大きな違いは、上級審が自ら最終判断をするか、それとも下級審に再審理をさせるかという点にあります。どちらの判決が下されるかは、事件の性質や審理状況、証拠の有無などによって個別に判断されます。訴訟当事者にとっては、上級審で全てが決着するのか、それとも再び下級審での審理が必要となるのかで、今後の対応が大きく変わるため、判決内容を正しく理解することが重要です。

| 項目 | 破棄判決 | 差戻判決 |

|---|---|---|

| 上級審の役割 | 下級審判決の取消し + 自ら最終判断 | 下級審判決の取消し + 下級審へ差し戻し |

| 再審理 | 上級審で終結 | 下級審で再審理 |

| 事例 | 事実認定の誤り、法律適用の誤り | 手続きの不備、証拠不足 |

| 確定判決 | 上級審の判決 | 下級審の再審理後の判決 |

民事と刑事の違い

民事と刑事の裁判には、どちらも差戻し判決という制度があります。これは、一度判決が出た後に、上級裁判所がもとの裁判所に事件を差し戻し、再び審理させるというものです。しかし、民事と刑事では、この差戻し判決の目的や効果に少し違いがあります。

民事裁判は、個人の間の争いを解決するためのものです。例えば、お金の貸し借りや、土地の所有権をめぐる争いなどです。民事裁判での差戻し判決は、当事者間の権利や義務をより正確に決めるために行われます。例えば、契約の有効性や損害賠償の金額など、当事者間で争われている点をはっきりさせるために、もう一度審理が必要だと判断された場合に差戻されます。

一方、刑事裁判は、犯罪を犯した人を裁くためのものです。殺人や窃盗など、法律で罰せられる行為をした人を裁判にかけ、有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑罰を与えるかを判断します。刑事裁判での差戻し判決は、被告人の刑事責任の有無や刑罰の重さを判断するために、証拠に基づいた公平な裁判を実現することを目的としています。被告人が人権を侵害されることなく、正しい手続きで裁判を受ける権利を守るという観点からも、差戻し判決は大切な役割を担っています。例えば、自白が強制されたものではないか、証拠が適法に集められたものかなどに疑問がある場合、差戻し判決によって再び審理が行われ、正しい手続きが確保されることが期待されます。

このように、民事裁判と刑事裁判では、差戻し判決の持つ意味合いが少し違います。しかし、どちらの場合も、正しい裁判を行い、公平な判決を出すという点で重要な役割を果たしていることは同じです。裁判に関わる人にとっては、差戻し判決によって裁判が長引く可能性もありますが、より公平な結果を得るために必要な手続きであることを理解しておく必要があります。

| 項目 | 民事裁判 | 刑事裁判 |

|---|---|---|

| 目的 | 当事者間の権利や義務をより正確に決めるため | 被告人の刑事責任の有無や刑罰の重さを判断するために、証拠に基づいた公平な裁判を実現するため |

| 例 | 契約の有効性や損害賠償の金額など、当事者間で争われている点をはっきりさせる | 自白が強制されたものではないか、証拠が適法に集められたものかなどに疑問がある場合、正しい手続きを確保する |

| 共通点 | 正しい裁判を行い、公平な判決を出すという点で重要な役割を果たしている。より公平な結果を得るために必要な手続き。 | |

差戻後の手続き

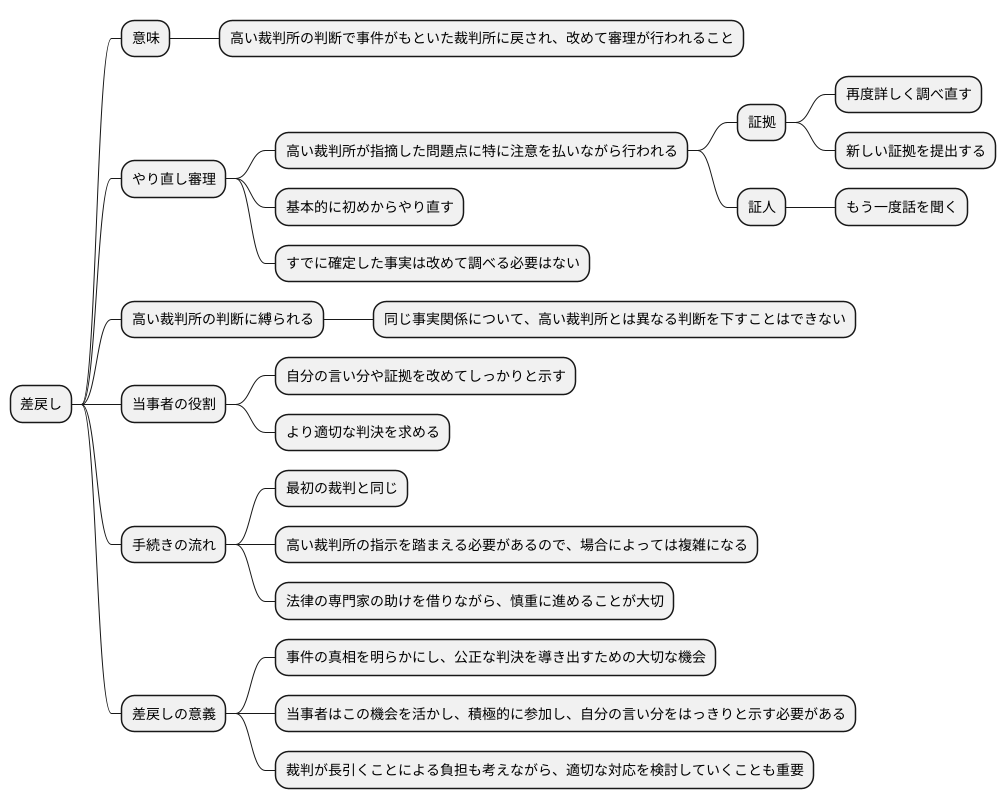

高い裁判所の判断で事件がもといた裁判所に戻されたあと、改めて審理が行われます。これを「差戻し」と言います。このやり直し審理は、ただ再び同じことをするのではなく、高い裁判所が指摘した問題点に特に注意を払いながら行われます。

たとえば、はじめに裁判で使われた証拠について、もう一度詳しく調べ直したり、新しい証拠を提出したりすることがあります。また、証人にもう一度話を聞くこともあります。基本的に、はじめからやり直すことになりますが、すでに確定した事実については、改めて調べる必要はありません。

重要なのは、高い裁判所の判断に縛られるということです。つまり、同じ事実関係について、高い裁判所とは異なる判断を下すことはできません。

このやり直し審理では、当事者は自分の言い分や証拠を改めてしっかりと示し、より適切な判決を求めることができます。手続きの流れは、最初の裁判と同じですが、高い裁判所の指示を踏まえる必要があるので、場合によっては複雑になることもあります。そのため、法律の専門家の助けを借りながら、慎重に進めることが大切です。

このやり直し審理は、事件の真相を明らかにし、公正な判決を導き出すための大切な機会です。当事者は、この機会を活かし、積極的に参加し、自分の言い分をはっきりと示す必要があります。ただし、裁判が長引くことによる負担も考えながら、適切な対応を検討していくことも重要です。

弁護士の役割

裁判で不服のある判決が出た時、上級裁判所に再び判断を求める手続きがあります。この手続きで前の裁判所の判断が誤りだと認められ、もう一度審理をし直すよう命じられる判決を「差戻し判決」と言います。この差戻し判決に関わる訴訟では、弁護士の役割は大変重要です。

弁護士は、上級裁判所での手続きから、最初の裁判所でのやり直し裁判まで、全ての段階で依頼者を支えます。まず、上級裁判所では、前の判決の誤りを指摘し、差戻し判決を得るために必要な法律上の理由や事実関係をはっきりと主張します。判決が覆されるように、法律や判例を綿密に調べ、最も効果的な主張を組み立てます。

そして、最初の裁判所でのやり直し裁判では、上級裁判所の指示を踏まえ、新たな証拠の提出や証人尋問などを通して、より有利な判決を目指します。上級裁判所の判断の趣旨を的確に捉え、それに沿った対応をしなければなりません。そのため、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。

弁護士は、専門的な知識と経験に基づき、裁判での戦略を立て、依頼者に最適な助言を行います。裁判は複雑な手続きを伴うため、弁護士の支えを受けることで、依頼者は安心して裁判に臨むことができます。また、弁護士は、裁判所との話し合いや相手方との示談交渉なども行い、事件の早期解決を目指す役割も担います。

差戻し判決が出た場合、訴訟当事者にとって大きな負担となる可能性があります。しかし、弁護士の適切な支えを受けることで、その負担を軽くし、より良い結果を得ることができるでしょう。特に、やり直し裁判は、上級裁判所の指示を正確に理解し、それに基づいた対応が必要となるため、弁護士の専門的な知識と経験が欠かせません。差戻し判決に関わる場合は、早めに弁護士に相談し、適切な助言を受けることが重要です。