嫡出否認:親子関係を争う訴え

調査や法律を知りたい

先生、「嫡出否認の訴え」って、誰が出来るんですか?今までとこれからで違いはあるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。以前は、お母さんと結婚しているお父さんだけが訴えを起こせたんだけど、令和6年4月1日からはお母さんや子供自身も訴えを起こせるようになったんだ。さらに、お母さんが再婚している場合は、前の結婚相手のお父さんも訴えを起こせる場合があるんだよ。

調査や法律を知りたい

へえー、そうなんですね。訴えを起こせる期間は決まっているんですか?

調査・法律研究家

そうだね。お父さん、お母さん、前の結婚相手のお父さん、子供、それぞれが子供が生まれたことを知ってから3年以内と決められているよ。ただし、お父さんかお母さんがその子が自分の子だと認めてしまうと、もう訴えを起こすことはできなくなるんだ。

離婚における「嫡出否認の訴え」とは。

結婚した夫婦の間に生まれたとされる子どもについて、実は夫婦の子どもではないと裁判で訴えることを「嫡出否認の訴え」といいます。法律では、結婚している夫婦の間に生まれた子どもは、夫の子どもだとみなされます(嫡出推定)。この「嫡出否認の訴え」は、これまで夫だけが起こすことができました。しかし、令和6年4月1日からは、母親や子ども自身も訴えを起こせるようになります。また、再婚した女性の場合、前の夫も訴えを起こせる場合があります。訴えを起こせる期間は、父親、母親、子どもは子どもが生まれたと知ってから3年以内、前の夫は子どもが生まれたと知ってから3年以内です。ただし、父親か母親が自分の子どもだと認めた場合は、3年以内であっても訴えを起こすことはできません。

嫡出否認とは

婚姻関係にある夫婦から生まれた子は、通常、夫の子とみなされます。これは、民法で「嫡出推定」と呼ばれているものです。しかし、現実には、夫が生物学上の父親ではない場合も存在します。このような場合、真実の親子関係を明らかにするために、「嫡出否認の訴え」という制度が設けられています。

この訴えは、法律上の親子関係を覆す、非常に重要な手続きです。そのため、誰でも簡単に訴えを起こせるわけではありません。民法では、誰が、いつまでに、どのような場合に、この訴えを起こせるのか、厳格な要件を定めています。

訴えを起こせるのは、夫、母、そして子本人です。夫の場合は、子が自分の実子でないことを知った時から一年以内に訴えを起こさなければなりません。また、母の場合は、子の出生を知った時から一年以内という期限が定められています。子については、成人してから一年以内であれば、訴えを起こすことができます。

嫡出否認の訴えが認められるためには、夫が生物学上の父親ではないことを科学的に証明する必要があります。具体的には、DNA鑑定などが有力な証拠となります。裁判所は、提出された証拠を慎重に検討し、真実の親子関係を明らかにしようと努めます。

嫡出否認の訴えは、親子関係という家族の根幹に関わる問題であるため、慎重かつ厳正な対応が必要です。訴えを起こすか否か、また、どのように訴訟を進めていくかは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいて適切なアドバイスを行い、依頼人の利益を守るために最善を尽くします。また、家庭裁判所も、調停などの手続きを通じて、円満な解決を図るための支援を行います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 嫡出推定 | 婚姻関係にある夫婦から生まれた子は、通常、夫の子とみなされる |

| 嫡出否認の訴え | 法律上の親子関係を覆すための訴訟 |

| 訴えの提起権者 | 夫、母、子本人 |

| 夫の提起期限 | 子が自分の実子でないことを知った時から1年以内 |

| 母の提起期限 | 子の出生を知った時から1年以内 |

| 子の提起期限 | 成人してから1年以内 |

| 嫡出否認の要件 | 夫が生物学上の父親ではないことの科学的証明(例:DNA鑑定) |

| 裁判所の役割 | 提出された証拠に基づき真実の親子関係を明らかにする |

| 専門家への相談 | 弁護士や家庭裁判所への相談が推奨される |

訴えを起こせる人

これまで、血のつながりのない子を自分の子として戸籍に登録されていることを法的に解消する手続き(嫡出否認の訴え)は、子の母の夫のみができることになっていました。これは、民法で母の夫の子と推定されるため、その夫が訴えを起こすのが自然だと考えられていたからです。

しかし、令和6年4月1日からは、法律が変わります。今後は、子の母と子自身も、この訴えを起こせるようになります。これは大きな変化で、これまで声を上げることが難しかった人々に、真実の親子関係を明らかにする道を拓くものです。例えば、母が再婚相手との子を妊娠している時に、前夫との子だと誤って届け出てしまった場合、母自身の手で真実を正せるようになります。また、子が成人した場合も、自ら戸籍を訂正できるようになります。

さらに、特定の条件を満たせば、母の前の夫も訴えを起こせるようになります。例えば、母が再婚し、前の夫との間に生まれた子が、再婚相手の子として扱われている場合です。前の夫は、自分と子の間に血のつながりがないことを主張し、戸籍の訂正を求めることができるようになります。これは、前の夫の立場を守ると共に、子の本当の父親の権利を守ることにもつながります。

このように、今回の法律改正は、嫡出否認の訴えを起こせる人の範囲を広げることで、より多くの人が正しい親子関係を主張できるようにするためのものです。これにより、様々な事情を抱える家族が、より円滑に問題を解決できるようになることが期待されます。

| これまで | 令和6年4月1日から | 変更点 |

|---|---|---|

| 子の母の夫のみ嫡出否認の訴えが可能 | 子の母、子自身も訴えが可能 特定の条件を満たせば、母の前の夫も訴えが可能 |

嫡出否認の訴えを起こせる人の範囲が拡大 |

| 母が再婚相手との子を妊娠中に、前夫との子だと誤って届け出た場合、訂正不可 | 母自身の手で真実を正せるように | 母が訂正できる |

| 子が成人した場合でも、自ら戸籍訂正不可 | 子が成人した場合も、自ら戸籍を訂正できる | 子が訂正できる |

| 前の夫は訴えを起こせず、子の本当の父親の権利が守られない可能性 | 前の夫は自分と子の間に血のつながりがないことを主張し、戸籍の訂正を求めることができる 子の本当の父親の権利を守ることに繋がる |

前の夫が訴えを起こせる 子の本当の父親の権利が守られる |

訴えを起こせる期間

子どもが生まれた時に、法律上の父親を定める制度があり、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもは、自動的に夫の子どもとして扱われます。これを「嫡出」と言います。しかし、実際には夫の子どもではない場合、真実の親子関係を明らかにするために「嫡出否認の訴え」を提起することができます。

この訴えを起こせる期間には、法律で定められた期限があります。夫の場合、子どもが生まれたことを知った日から3年以内に訴えを起こさなければなりません。これは、夫が子どもの存在を知ってから3年間という猶予期間が与えられているということです。たとえ、子どもが生まれてから数年後に事実を知ったとしても、知った日から3年以内であれば訴えを起こすことができます。

子どもと母親の場合も、子どもが生まれた日から3年以内という期限が定められています。子ども自身や母親は、通常、子どもの誕生と同時に事実を知り得る立場にあるため、3年という期間が設けられています。

既に離婚している前夫の場合も、子どもが生まれたことを知った日から3年以内に訴えを起こす必要があります。離婚後、前妻との間に子どもが生まれたことを知った場合、その時点から3年間が嫡出否認の訴えを起こせる期間となります。

この3年間という期限は、どんな理由があっても延長されることはありません。期限を過ぎてしまうと、たとえDNA鑑定などで真実の親子関係が夫の子どもではないと証明できたとしても、法律上は夫の子どもとして扱われ続け、訴えを起こすことができなくなります。

嫡出否認は、親子関係に重大な影響を与える問題です。そのため、少しでも嫡出否認の可能性がある場合は、速やかに弁護士に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。期限を守ることはもちろん、必要な証拠を集めたり、手続きを適切に進めたりするためにも、専門家の助言を受けることが不可欠です。早めの行動が、あなたの権利を守る上で大きな助けとなるでしょう。

| 提起者 | 提起期限 |

|---|---|

| 夫 | 子どもが生まれたことを知った日から3年以内 |

| 子ども | 子どもが生まれた日から3年以内 |

| 母親 | 子どもが生まれた日から3年以内 |

| 既に離婚している前夫 | 子どもが生まれたことを知った日から3年以内 |

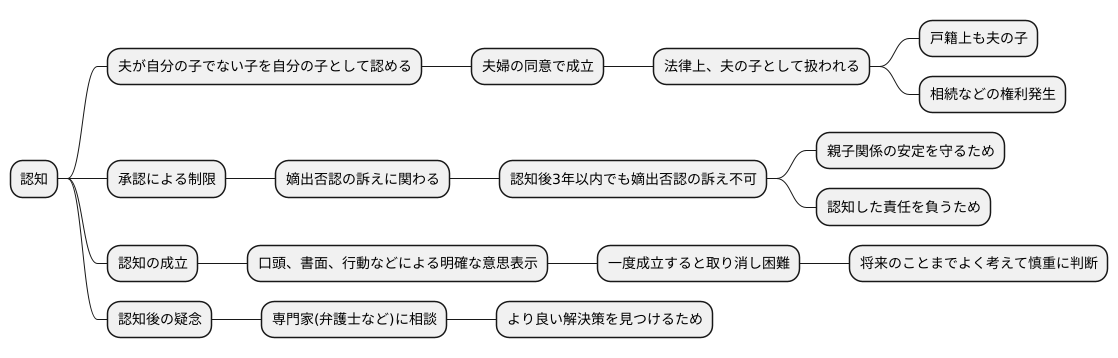

承認による制限

法律では、夫が自分の子でない子を自分の子として認めることを「認知」といいます。この認知は、夫婦の同意によって正式に成立し、子どもは法律上、夫の子どもとして扱われます。つまり、戸籍上も夫の子として記載され、相続などの権利も発生します。

さて、記事の主題である「承認による制限」についてですが、これは「嫡出否認の訴え」に深く関わってきます。夫が自分の子ではないと疑う子を認知した場合、たとえその認知から3年以内であっても、後から「自分の子ではない」と主張して親子関係を解消するための「嫡出否認の訴え」を起こすことができなくなります。

これは、一度親子関係を認めた以上、軽々に覆すことは許されないという考えに基づいています。子どもの福祉を守るためには、親子関係の安定が重要であり、一度認知した以上、その責任を負うべきだという社会的な認識があるからです。

認知は、口頭だけでなく、書面や行動などでも成立します。重要なのは、夫が子どもを自分の子として受け入れるという明確な意思表示があるかどうかです。一度認知が成立すると、取り消すことは非常に難しいので、認知するかどうかは、将来のことまでよく考えて慎重に判断しなければなりません。

もし、認知後に親子関係に疑念が生じた場合は、専門家である弁護士などに相談し、適切な助言を受けることが大切です。自分だけで解決しようとせず、法律の専門家の力を借りることで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。

法律改正の意義

これまで、民法において子どもの出自に関する訴え、すなわち嫡出否認の訴えは、夫のみが提起できるとされていました。これは、法律上の父親と生物学上の父親が異なる場合、夫のみがその親子関係を否定する権利を持つことを意味していました。令和6年4月1日からの民法改正は、この点に大きな変化をもたらしました。

改正後の法律では、母親にも嫡出否認の訴えを提起する権利が認められるようになりました。これは、子どもの本当の母親が名乗り出て、法的な親子関係を否定できるようにするための重要な改正です。例えば、出生届に誤りがあった場合や、何らかの事情で他人の子どもが自分の子として登録されている場合、母親自らその関係を正すことができるようになりました。これは子どもの福祉の観点からも、そして母親の権利保護の観点からも大きな前進と言えるでしょう。

さらに、子ども自身にも訴えの提起が認められるようになりました。従来は、子どもは自らの出自に関する訴訟を起こすことができず、大人になるまで待たなければなりませんでした。しかし、改正法では子ども自身が自ら真実の親子関係を明らかにする権利を持つことになります。これは、子どもの人権を尊重し、その声を法廷で反映させるための画期的な変更です。

加えて、特定の条件下では前夫にも訴えの提起が認められるようになりました。例えば、離婚後に生まれた子が前夫の子として届けられたものの、実際には前夫の子ではない場合などが考えられます。このような複雑な状況においても、真実の親子関係を明らかにする道が開かれたことは、家族関係における紛争の公正な解決に大いに貢献するでしょう。

これらの改正は、これまで夫に偏っていた権利を母親や子どもにも与えるとともに、複雑な家族関係に対応するための重要な一歩です。より公正で、より人権に配慮した制度となることで、すべての人にとってより良い社会の実現につながると期待されます。

| 訴訟提起権者 | 改正前 | 改正後 | 改正による効果・目的 |

|---|---|---|---|

| 夫 | 可能 | 可能 | – |

| 妻(母) | 不可能 | 可能 | 子どもの福祉、母親の権利保護、出生届の誤り等の是正 |

| 子 | 不可能 | 可能 | 子どもの人権尊重、子どもの声の反映、真実の親子関係の解明 |

| 前夫 | 不可能 | 特定の条件下で可能 | 複雑な家族関係における紛争の公正な解決 |

専門家への相談

血筋を争う訴えである嫡出否認の訴えは、複雑で難しい法律問題を多く含んでいます。そのため、訴えを起こそうか悩んでいる段階でも、弁護士などの専門家に相談することがとても大切です。自分だけで解決しようとすると、法律の知識不足から思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性も否定できません。

専門家は、相談者の状況を詳しく聞き取り、それぞれに合った適切な助言をしてくれます。例えば、訴えを起こせるのかどうか、起こせるとしたらどのような手続きが必要なのか、どのような証拠が必要なのかなど、抱えている問題に合わせた具体的なアドバイスをもらえます。難しい法律用語も分かりやすく説明してくれるので、法律に詳しくない人でも安心して相談できます。

また、嫡出否認の訴えは、証拠集めが非常に重要です。必要な証拠の種類や集め方についても、専門家は的確な助言を与えてくれます。場合によっては、探偵などの専門家を紹介してくれることもあります。さらに、裁判になった場合の戦略についても相談に乗ってくれます。裁判では、どのような主張をするか、どのような証拠を提出するかなど、綿密な戦略を立てる必要があります。専門家は、これまでの経験や知識に基づき、依頼者に有利になるような戦略を一緒に考えてくれます。

嫡出否認の訴えは、精神的にも大きな負担がかかります。自分だけで問題を抱え込まずに、早めに専門家に相談することで、解決への道筋が見えてきます。専門家のサポートを受けることで、より良い解決策を見つけ、一日も早く心の平穏を取り戻せるはずです。

| 相談内容 | 専門家のサポート |

|---|---|

| 訴えの可否 | 適切な助言、手続きの説明 |

| 必要な証拠 | 証拠の種類、集め方の助言、探偵の紹介 |

| 裁判戦略 | 有利な戦略の立案 |

| 精神的負担 | 心の平穏を取り戻すためのサポート |