ノーマライゼーション:共に生きる社会を目指して

調査や法律を知りたい

『ノーマライゼーション』って、何だか難しそうです。簡単に言うとどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、障害のある人もない人も、同じように暮らせる社会にするための考え方のことだよ。誰でも当たり前に、地域で、他の人と同じように生活できることが大切なんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、障害のある人も、周りの人と変わらない生活を送れるように支援していくことが重要ということですね?

調査・法律研究家

その通り!周りの環境を整えたり、必要な手助けをすることで、みんなが同じように生活できる社会を目指していくのがノーマライゼーションなんだよ。

ノーマライゼーションとは。

『あたりまえにすること』(体に不自由がある人も、そうでない人と同じように暮らせることは、当然の権利であり、できるかぎり同じように暮らせるようにすべきだ、という考え方。そして、そのような暮らしやすい環境を作るために、生活のあり方を良くしていく必要がある、という考え方のこと)について

はじめに

近ごろ、みんなが共に暮らしやすい社会を作るために、様々な活動が行われています。その中で、「標準化」という考え方が注目されています。これは、体に不自由がある人もない人も、同じ社会の中で、同じ権利をもち、共に生きていくための大切な考え方です。例えば、足の不自由な人が一人で外出するのが難しいとしたら、社会全体でそれを支える仕組みを作ろうという考え方です。

この「標準化」という言葉は、スウェーデンで生まれました。もともとは、体に不自由がある人々が、特別な施設ではなく、地域社会で普通の生活を送れるようにするための取り組みから始まりました。今では、世界中に広がり、様々な人がそれぞれの違いを認め合い、共に暮らす社会を目指す理念として理解されています。高齢の人や、言葉が通じない外国人、病気の人なども、みんなが暮らしやすい社会を作っていくことが大切です。

「標準化」を実現するためには、まず、一人ひとりが周りの人々の状況を理解し、支え合うことが大切です。例えば、電車の中で席を譲ったり、困っている人がいたら声をかけたりする、といった小さな行動も、「標準化」につながる大切な一歩です。また、地域社会での活動に参加したり、ボランティア活動などを通して、様々な人と交流する機会を増やすことも重要です。

さらに、社会全体で、体に不自由がある人が暮らしやすいように、環境を整えていく必要があります。例えば、建物の入り口にスロープを設置したり、点字ブロックを整備したり、音声案内を導入するなど、様々な工夫が必要です。また、学校や職場などでも、一人ひとりの状況に合わせた配慮が必要です。

「標準化」は、単なる福祉政策ではなく、社会全体のあり方に関わる重要な理念です。私たち一人ひとりが「標準化」の考え方を理解し、実践していくことで、誰もが生き生きと暮らせる、温かい社会を実現できるはずです。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 標準化の定義 | 体に不自由がある人もない人も、同じ社会の中で、同じ権利をもち、共に生きていくための考え方。誰もが暮らしやすい社会を作るための理念。 |

| 標準化の起源 | スウェーデンで、体に不自由がある人々が地域社会で普通の生活を送れるようにするための取り組みから始まった。 |

| 標準化の目的 | 様々な人がそれぞれの違いを認め合い、共に暮らす社会を目指す。高齢者、外国人、病人など、すべての人が暮らしやすい社会を作る。 |

| 個人の役割 | 周りの人々の状況を理解し、支え合う。席を譲る、困っている人に声をかける、地域活動やボランティアに参加するなど。 |

| 社会の役割 | 体に不自由がある人が暮らしやすい環境を整える。スロープの設置、点字ブロックの整備、音声案内の導入、学校や職場での配慮など。 |

| 標準化の意義 | 単なる福祉政策ではなく、社会全体のあり方に関わる重要な理念。誰もが生き生きと暮らせる温かい社会の実現。 |

ノーマライゼーションとは

ノーマライゼーションとは、障害のある人もない人も、同じように生活できる社会を目指す考え方です。これは、特別な支援や配慮を受けるのではなく、誰もが暮らしやすい社会を作ることを目指すものです。

具体的に見ていくと、教育の場では、障害のある子供たちも、ない子供たちと同じ教室で、同じ授業を受ける。これがノーマライゼーションの目指す姿です。特別な学校ではなく、地域の学校に通うことで、地域社会の一員として育ち、周りの人たちと交流を深めることができます。

働く場においても、障害のあるなしに関わらず、誰もが自分の能力や適性に応じて仕事を選び、働く権利が保障されるべきです。職場環境の整備や、必要な支援制度の導入によって、障害のある人も能力を十分に発揮し、社会に貢献できるようになります。

住まいの面では、障害のある人も、地域社会の中で、自分の選んだ住まいで暮らすことが大切です。バリアフリー化された住宅や、必要な介助サービスの提供など、住環境の整備が進むことで、自立した生活を送ることができます。

余暇活動についても、障害のある人もない人も、一緒に楽しめる機会が増えるべきです。スポーツ、文化活動、旅行など、様々な活動に参加することで、人とのつながりを広げ、人生を豊かにすることができます。

真のノーマライゼーションの実現には、建物や設備のバリアフリー化だけでなく、人々の意識改革も重要です。障害のある人への偏見や差別をなくし、理解を深めることで、誰もが暮らしやすい、温かい社会を築いていくことができます。これは一朝一夕でできることではありません。粘り強く、地道な努力を続けることで、少しずつ理想の社会に近づいていくと信じています。

| 分野 | ノーマライゼーションの目指す姿 |

|---|---|

| 教育 | 障害のある子供たちも、ない子供たちと同じ教室で、同じ授業を受ける。地域の学校に通い、地域社会の一員として育ち、周りの人たちと交流を深める。 |

| 労働 | 誰もが自分の能力や適性に応じて仕事を選び、働く権利が保障される。職場環境の整備や、必要な支援制度の導入によって、障害のある人も能力を十分に発揮し、社会に貢献できる。 |

| 住まい | 障害のある人も、地域社会の中で、自分の選んだ住まいで暮らす。バリアフリー化された住宅や、必要な介助サービスの提供など、住環境の整備が進むことで、自立した生活を送る。 |

| 余暇活動 | 障害のある人もない人も、一緒に楽しめる機会が増える。スポーツ、文化活動、旅行など、様々な活動に参加することで、人とのつながりを広げ、人生を豊かにする。 |

| 社会全体 | 建物や設備のバリアフリー化だけでなく、人々の意識改革も重要。障害のある人への偏見や差別をなくし、理解を深めることで、誰もが暮らしやすい、温かい社会を築いていく。 |

ノーマライゼーションの歴史

ノーマライゼーション、これは「あたりまえの生活」を求める考え方です。その歴史は、1950年代の北欧にまで遡ります。当時の北欧諸国では、心身に困難を抱える人々は、病院や施設といった場所に隔離され、社会から切り離された生活を送るのが一般的でした。しかし、人権に対する意識の高まりとともに、すべての人々が生まれながらにして持つ権利を尊重しようという機運が世界的に高まりました。この流れの中で、困難を抱える人々も、地域社会の一員として当たり前の生活を送る権利があるという考え方が生まれ、広まっていったのです。これがノーマライゼーションの出発点です。

ノーマライゼーションは、福祉の考え方における大きな転換点となりました。施設中心の支援から、地域社会での生活を支える仕組へと、その重心が移っていったのです。具体的には、住み慣れた地域で生活するための支援体制の整備や、就労の機会の提供、教育の機会の確保など、様々な取り組みが行われるようになってきました。

日本においても、ノーマライゼーションの理念は着実に根付いてきています。1990年代以降、国連の障害者の権利に関する条約の批准や、障害者差別解消法の制定など、法整備も進んできました。また、地域社会においても、障害のある人々を支えるための様々な活動が行われており、共生社会の実現に向けた努力が続けられています。

しかし、すべての人が当たり前の生活を送れるようになるまでには、まだ多くの課題が残されています。差別や偏見といった社会の壁、物理的なバリアフリーの不足、そして支援体制の不十分さなど、改善すべき点は少なくありません。真のノーマライゼーションの実現のためには、私たち一人ひとりがこの理念を理解し、共に生きる社会を築いていくという強い意志を持つことが大切です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| ノーマライゼーションの起源 | 1950年代の北欧で、心身に困難を抱える人々も社会の一員として当たり前の生活を送る権利があるという考え方が生まれた。 |

| ノーマライゼーションの影響 | 福祉の考え方が施設中心の支援から、地域社会での生活を支える仕組みへと変化した。 |

| 日本のノーマライゼーション | 1990年代以降、国連の障害者の権利に関する条約の批准や、障害者差別解消法の制定など、法整備が進み、共生社会の実現に向けた努力が続けられている。 |

| 今後の課題 | 差別や偏見、バリアフリーの不足、支援体制の不十分さなどの課題が残されており、真のノーマライゼーションの実現には、一人ひとりの理解と共生社会への意志が重要。 |

私たちにできること

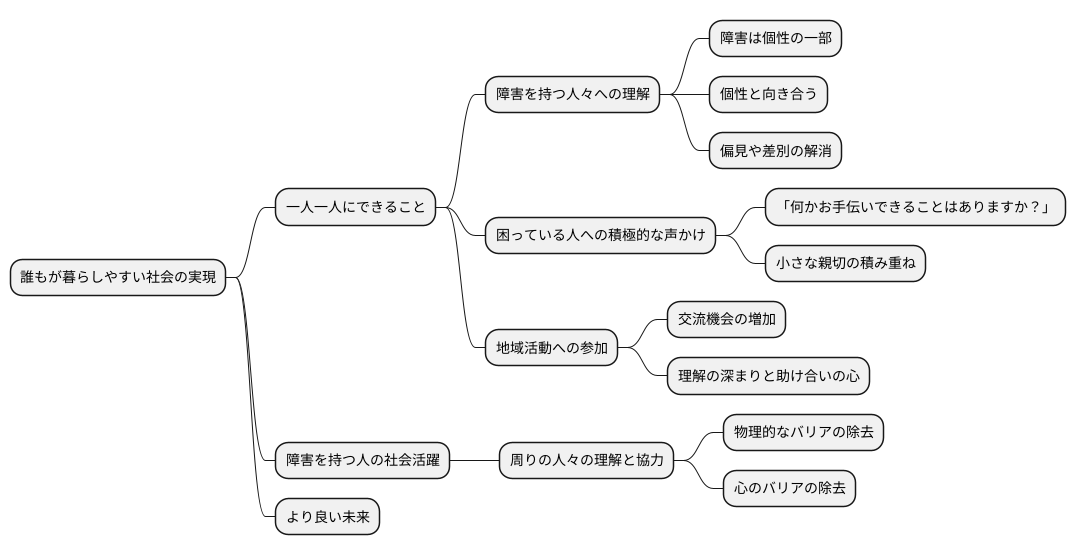

誰もが暮らしやすい社会を作るためには、特別な人だけが努力すれば良いわけではありません。私たち一人一人にできることがあります。まず第一に、障害を持つ人々に対する理解を深めることが重要です。障害は、その人の個性の一部であり、私たちと同じように、様々な個性や能力、そして夢を持っていることを忘れてはいけません。見た目や行動の違いだけで判断したり、決めつけたりするのではなく、一人一人の個性と向き合うことが大切です。偏見や差別をなくし、互いを尊重しあえる社会を目指しましょう。

日常生活の中で、困っている様子の障害を持つ人を見かけたら、積極的に声をかけてみましょう。「何かお手伝いできることはありますか?」と尋ねるだけでも、大きな助けになることがあります。小さな親切の積み重ねが、社会全体の雰囲気を変え、より温かいものへと変化させていくでしょう。また、地域の活動などに参加することで、障害を持つ人と交流する機会を増やすこともできます。地域の催し物やボランティア活動などに参加し、直接触れ合うことで、理解はより深まり、自然と助け合いの心も育まれるはずです。

障害を持つ人が社会で活躍するためには、周りの人々の理解と協力が不可欠です。段差や狭い通路などの物理的なバリアを取り除くだけでなく、心のバリアを取り除くことも同様に重要です。一人一人ができることを考え、行動することで、誰もが暮らしやすい社会を実現することができます。私たちの手で、より良い未来を築いていきましょう。

これからの社会に向けて

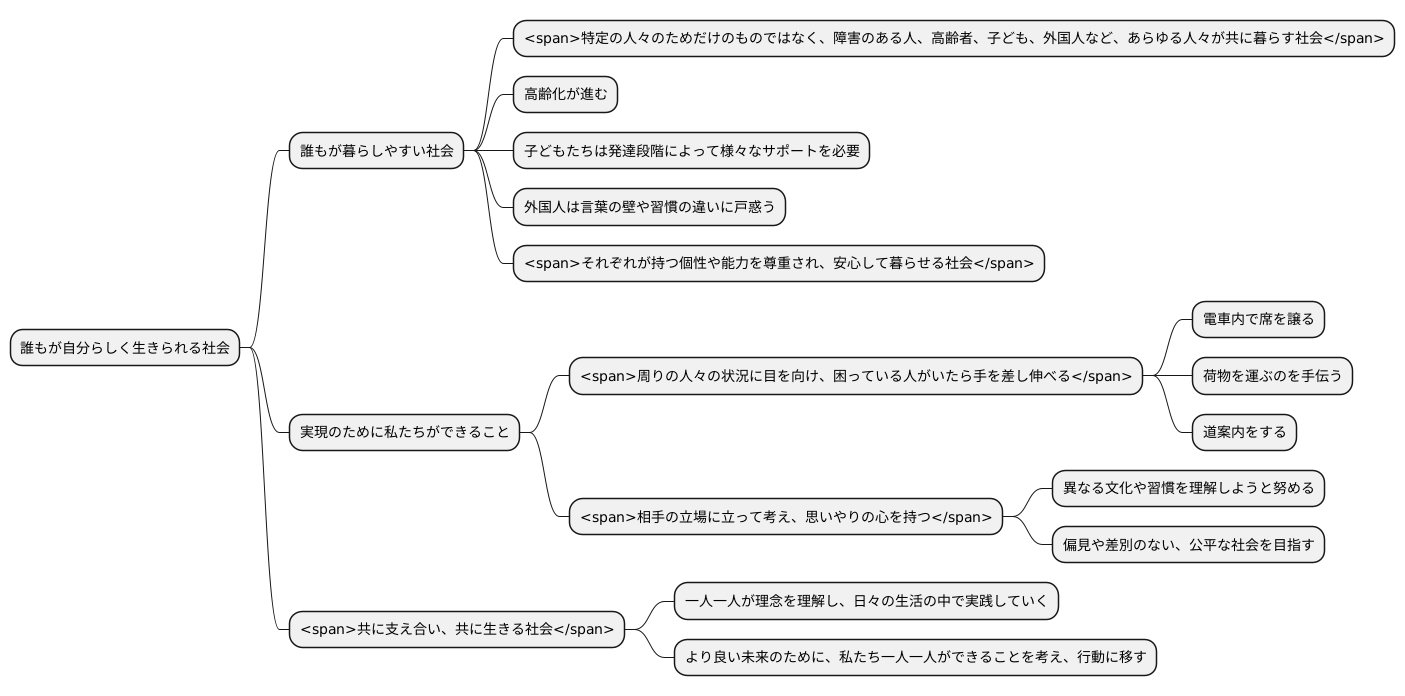

誰もが自分らしく生きられる社会、それがこれからの社会のあるべき姿です。その実現には「誰もが暮らしやすい社会」という理念が欠かせません。この理念は、特定の人々のためだけのものではなく、障害のある人、高齢者、子ども、外国人など、あらゆる人々が共に暮らす社会を築くためのものです。

高齢化が進むにつれ、身体機能の衰えを感じる高齢者は増えています。また、子どもたちは発達段階によって様々なサポートを必要とします。さらに、異なる文化背景を持つ外国人も、言葉の壁や習慣の違いに戸惑う場面が多いでしょう。このような様々な違いを持つ人々が、それぞれが持つ個性や能力を尊重され、安心して暮らせる社会こそ、私たちが目指すべき社会です。

では、そのような社会を実現するために、私たちには何ができるのでしょうか。まず大切なのは、周りの人々の状況に目を向け、困っている人がいたら手を差し伸べることです。電車内で席を譲る、荷物を運ぶのを手伝う、道案内をするなど、小さな親切の積み重ねが、温かい社会を作ります。また、相手の立場に立って考え、思いやりの心を持つことも重要です。異なる文化や習慣を理解しようと努め、偏見や差別のない、公平な社会を目指しましょう。

共に支え合い、共に生きる社会は、一朝一夕にできるものではありません。一人一人がこの理念を理解し、日々の生活の中で実践していくことが大切です。より良い未来のために、私たち一人一人ができることを考え、行動に移していきましょう。未来への希望を胸に、共に歩んでいきましょう。