婚姻費用:夫婦生活の経済的基盤

調査や法律を知りたい

『婚姻費用』って、具体的にどんなものですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、夫婦と子どもが生活していくためのお金のことだよ。例えば、食費、住居費、光熱費、子どもの教育費、医療費などが含まれるね。

調査や法律を知りたい

じゃあ、『婚姻費用分担義務』は、生活費を夫婦で分担する義務ってことですか?

調査・法律研究家

その通り。夫婦は、それぞれの収入や財産に応じて、生活費を分担する義務があるんだ。収入が多い方が多く負担したり、少ない方が少なかったり、状況によって分担の割合は変わるんだよ。

婚姻費用とは。

結婚している夫婦とその子どもが生活していくためのお金について説明します。これは、結婚生活を送る上での必要経費で、夫婦がお互いに負担する義務があります。

婚姻費用の定義

結婚生活を送る上で、お金の問題は避けて通れません。夫婦と、その扶養されている子どもが人間らしい暮らしを送るために必要な費用全般を、婚姻費用と言います。婚姻費用には、衣食住といった基本的な生活費はもちろんのこと、教育費、医療費、そして趣味や楽しみのための費用、人付き合いにかかる費用なども含まれます。つまり、家族が社会生活を営む上で必要な費用すべてが婚姻費用と考えられるのです。

これは、ただ生きていくための最低限の費用ではありません。夫婦の社会的な立場や、普段の生活水準にふさわしい費用であることが大切です。例えば、収入が多い夫婦の場合、子どもの教育費として私立学校を選んだり、習い事や旅行といった費用も婚姻費用に含まれると考えられます。

反対に、収入が少ない夫婦であっても、子どもの成長に必要な教育や医療は守られるべきです。そのため、これも婚姻費用として考えられます。生活水準は人それぞれで異なり、それぞれの夫婦の状態によって判断する必要があるため、一律の基準で金額を決めることはできません。

婚姻費用は、夫婦がお互いに協力し合って負担する必要があります。もし離婚する場合には、夫婦間で話し合い、それぞれの収入や子どもの年齢、生活環境などを考慮して、毎月の金額や支払い方法を決めることになります。

合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。家庭裁判所は、夫婦双方の事情を詳しく調べ、公正な判断を行います。婚姻費用は、家族が安心して生活していくための大切なものです。それぞれの状況に応じて、きちんと話し合い、適切な金額を決めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 婚姻費用とは | 夫婦と扶養されている子どもが人間らしい暮らしを送るために必要な費用全般。 衣食住、教育費、医療費、趣味、娯楽、交際費など、社会生活を営む上で必要な費用すべてを含む。 |

| 金額の基準 | ただ生きていくための最低限の費用ではなく、夫婦の社会的な立場や普段の生活水準にふさわしい費用。 収入が多い場合は私立学校や習い事、旅行なども含まれる。 収入が少ない場合でも、子どもの教育や医療は保障される。 |

| 費用の負担 | 夫婦がお互いに協力し合って負担。離婚する場合、夫婦間で話し合い、収入、子どもの年齢、生活環境などを考慮して金額と支払い方法を決める。 |

| 合意できない場合 | 家庭裁判所に調停や審判を申し立てる。家庭裁判所が夫婦双方の事情を調べ、公正な判断を行う。 |

婚姻費用分担義務

夫婦はお互いに助け合い、生活を支え合う義務があります。これを婚姻費用分担義務と言い、収入や財産に応じて生活費を分担するものです。夫婦は法律上、同じ権利と義務を持つため、生活費の負担についても、それぞれが適切な責任を負うことになります。

この義務は、夫婦である限り続きます。たとえ、どちらか一方が収入がなく、家事や子育てに専念していたとしても、家庭への貢献と見なされます。そのため、収入のある配偶者に対して生活費の分担を求めることができます。家事や子育ては、直接お金を生み出す仕事ではありませんが、家庭を維持するために欠かせない大切な役割です。その貢献を金額に換算することは難しいですが、法律は家庭を守る活動を経済活動と同等に価値あるものと認めています。

また、別々に暮らしている場合でも、夫婦関係が続いている限り、この義務は消滅しません。別居に至った理由や、別居後の生活状況などを考慮して、生活費の金額が決まります。例えば、どちらか一方に非がある場合や、生活に困窮している場合は、その状況に応じて金額が調整されます。

離婚する場合は、離婚が成立した時点でこの義務はなくなりますが、子どもの養育費とは別のものです。子どもがいる場合は、別途、子どもの養育費を支払う義務が生じます。これは、子どもの成長に必要な費用であり、父母が共同で負担するものです。

このように、婚姻費用分担義務は、夫婦が協力して生活していく上で重要な役割を果たしています。これは、夫婦間の公平性を保ち、生活の安定を図るための制度です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 婚姻費用分担義務 | 夫婦がお互いに助け合い、生活を支え合う義務。収入や財産に応じて生活費を分担。夫婦は法律上、同じ権利と義務を持つ。 |

| 義務の継続期間 | 夫婦である限り継続。別居の場合も、夫婦関係が続いている限り義務は消滅しない。別居に至った理由や、別居後の生活状況などを考慮して金額決定。 |

| 家事・子育ての貢献 | 収入がなく家事や子育てに専念していても家庭への貢献と見なされ、収入のある配偶者に対して生活費の分担を求めることが可能。家庭を守る活動は経済活動と同等に価値あるものと認められる。 |

| 離婚の場合 | 離婚成立時点で義務はなくなる。ただし、子どもの養育費とは別で、父母が共同で負担する義務が生じる。 |

婚姻費用の算定方法

夫婦が別居する場合、生活費の分担として婚姻費用を支払う必要があります。この婚姻費用の金額は、夫婦それぞれが置かれた状況によって大きく変わってきます。まず、基本となるのは夫婦それぞれの収入です。収入が多い方が、少ない方に対して生活費の一部を負担する形となります。正社員や契約社員、アルバイトなど雇用形態に関わらず、すべての収入を考慮します。給与収入だけでなく、不動産収入や株式配当なども含まれます。

収入に加えて、夫婦が保有する資産も重要な要素です。預貯金や持ち家、車など、価値のある財産を考慮に入れ、婚姻費用の金額に影響を与えます。また、夫婦がこれまで送ってきた生活水準も考慮されます。普段の生活レベルが高いほど、婚姻費用も高くなる傾向があります。

子どもがいる場合は、子どもの年齢と人数も重要な要素です。子どもが小さいほど、養育にかかる費用は大きくなりますし、人数が多いほど、必要な費用も増えます。さらに、子どもに特別な支援が必要な場合や、高額な医療費がかかる場合は、婚姻費用が増額される可能性があります。

裁判所は、これらの要素を考慮し、算定表を参考にしながら婚姻費用を算定します。ただし、算定表はあくまでも目安であり、個々の事情によって金額は増減します。例えば、夫婦の一方に浪費癖があったり、不貞行為といった信頼を損なう行為があった場合は、婚姻費用が減額される可能性があります。最終的には、家庭裁判所の審判によって具体的な金額が決定されます。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 収入 | 夫婦それぞれの収入(給与、不動産収入、株式配当など)を考慮。収入が多い方が少ない方へ一部を負担。 |

| 資産 | 夫婦の保有資産(預貯金、持ち家、車など)を考慮。 |

| 生活水準 | これまでの生活レベルを考慮。高いほど婚姻費用も高くなる傾向。 |

| 子どもの有無 | 子どもの年齢と人数を考慮。小さいほど、人数が多いほど費用は増加。特別な支援や高額な医療費が必要な場合は増額の可能性。 |

| その他 | 浪費癖や不貞行為など、信頼を損なう行為があった場合は減額の可能性。 |

| 算定方法 | 裁判所が上記の要素を考慮し、算定表を参考に算定。算定表は目安であり、個々の事情で増減。最終的には家庭裁判所の審判で決定。 |

婚姻費用請求の方法

夫婦間の金銭的な支えである婚姻費用を請求するには、家庭裁判所での手続きが必要です。大きく分けて、話し合いによる解決を目指す「調停」と、裁判所が決定を下す「審判」の二つの方法があります。

まず、多くの人が選択するのは調停です。家庭裁判所の調停委員という第三者を交えて、夫婦間で話し合いを行います。この話し合いの場では、生活費の負担割合や子どもの養育費など、具体的な金額についてじっくりと話し合うことができます。そして、双方が納得できる内容で合意に至れば、調停調書が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、合意内容が確実に履行されるという大きなメリットがあります。

一方、調停で合意に至らなかった場合には、審判へと移行します。審判では、裁判官が夫婦双方の主張や提出された証拠を基に、婚姻費用の金額を決定します。調停のように当事者同士の話し合いではなく、裁判所による判断となるため、一方にとっては納得のいかない結果となる可能性もあります。審判の結果は審判書として交付され、法的拘束力を持ちます。

調停と審判、どちらの手続きを選ぶかは、夫婦の状況や希望によって異なりますが、一般的にはまず調停から開始します。話し合いによる解決は、精神的な負担も少なく、今後の関係性にも良い影響を与えることが多いからです。しかし、相手との話し合いが難しい場合や、早期に解決を図りたい場合には、最初から審判を選択することも可能です。

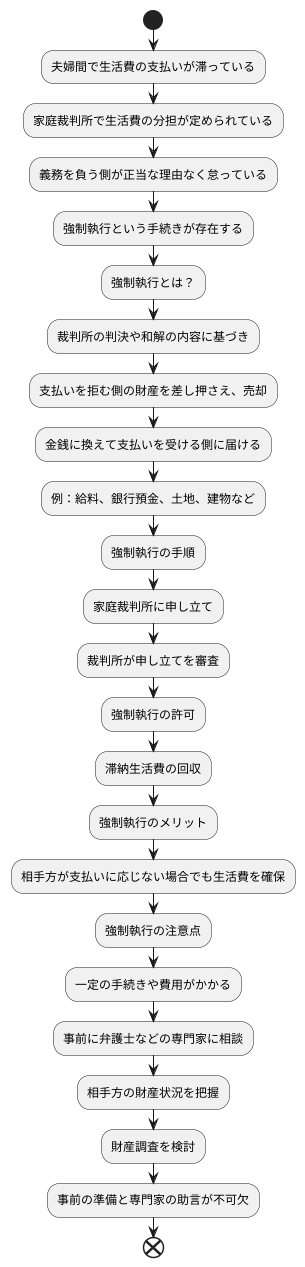

強制執行

夫婦間で取り決めた生活費の支払いが滞っている場合、法的措置を講じることができます。これは、家庭裁判所で定められた生活費の分担を、義務を負う側が正当な理由なく怠っている場合に適用されます。このような状況において、支払いを強制的に実現するための手段として「強制執行」という手続きが存在します。

強制執行とは、裁判所の判決や和解の内容に基づき、支払いを拒む側の財産を差し押さえ、売却して金銭に換えることで、支払いを受ける側にそのお金を届けるという手続きです。生活費の支払いに関して言えば、給料の差し押さえが可能です。他にも、銀行預金や土地、建物といった様々な財産を差し押さえることができます。

強制執行を行うには、まず家庭裁判所に申し立てを行い、執行の許可を得る必要があります。裁判所は申し立ての内容を審査し、強制執行が妥当であると判断した場合に許可を出します。許可が下りれば、滞納されている生活費の回収に向けて手続きを進めることができます。

相手方が支払いに応じない場合でも、この強制執行という手続きによって、正当に受け取るべき生活費を確保することが可能になります。ただし、強制執行には一定の手続きや費用がかかるため、事前に弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。また、相手方の財産状況を把握しておくことも、スムーズな手続きのために大切です。場合によっては、財産調査を行うことも検討する必要があります。このように、強制執行は、生活費の支払いを確実にするための強力な手段となりますが、手続きを適切に進めるためには事前の準備と専門家の助言が不可欠です。