再婚禁止期間:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい

「離婚における『待婚期間』」って、なんだか難しくてよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、離婚した女性がすぐに再婚できない期間のことだよ。だいたい100日くらいだね。これは、もし離婚後すぐに再婚して子供ができたら、どちらの夫の子かわからなくなるのを防ぐためなんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、もし離婚の時に妊娠していなかったら、すぐに再婚しても問題ないですよね?

調査・法律研究家

その通り!妊娠していなかったり、前の夫と再婚する場合などは、待婚期間は必要ないんだ。他にも、例外はいくつかあるよ。

離婚における「待婚期間」とは。

「離婚した女性が再婚できるまでの期間について説明します。妊娠中に離婚したり、夫が亡くなったりして前の結婚が終わった女性は、前の結婚が終わってから100日が経たないと再婚できません。この期間を待婚期間または再婚禁止期間といいます。なぜこの期間が決められているかというと、前の結婚が終わってすぐに再婚し、数ヶ月後に子供を産んだ場合、その子供が前の夫の子供なのか、後の夫の子供なのか分からなくなってしまうからです。法律では、父親は次の様に決められています。結婚してから200日後に生まれた子供は、その夫の子供だと考えます。また、結婚が終わってから300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供だと考えます。ただし、父親が誰かはっきりしている場合は、待婚期間なしで再婚できます。例えば、前の結婚が終わった時に妊娠していなかった場合、前の夫と再婚する場合、夫が3年以上行方不明で離婚が認められた場合、妊娠できない年齢の場合などです。なお、以前は女性の再婚禁止期間は離婚後6ヶ月でしたが、今は100日に短縮されました。また、離婚後にすでに出産している場合は、離婚後100日以内でも再婚できます。」

待婚期間とは

再婚を望む女性にとって「待婚期間」は重要な意味を持つ制度です。これは、前の結婚が終了してから次の結婚をするまでに、法律で定められた一定期間待つことを指します。この期間は民法第733条で定められており、その長さは100日です。

なぜこのような期間が設けられているのでしょうか。その主な理由は親子関係の明確化です。離婚や夫の死別後、すぐに再婚し、その後すぐに子どもが生まれた場合、前の夫の子どもなのか、今の夫の子どもなのかが判別しにくくなる可能性があります。血液型や外見などから判断できる場合もありますが、必ずしも明確に判断できるとは限りません。このような親子関係の不確実性は、生まれた子ども自身にとっても、また関係する家族にとっても、様々な問題を引き起こす可能性があります。例えば、相続問題などが複雑になることが考えられます。

100日という待婚期間を設けることで、女性が妊娠しているかどうかを確認する時間を確保し、親子関係をめぐる争いを防ぐことを目的としています。もし待婚期間中に妊娠が判明した場合、前の夫の子どもである可能性が高いため、次の結婚相手との親子関係を明確にすることができます。

ただし、待婚期間には例外も存在します。前の夫との子どもでないことが明らかな場合は、家庭裁判所の許可を得ることで待婚期間を短縮したり、免除してもらうことができます。例えば、前の夫が長期間不在であったり、医学的に妊娠不可能であることが証明できる場合などが該当します。

待婚期間は、子どもの福祉を守るための重要な制度と言えるでしょう。再婚を考えている女性は、この制度について正しく理解し、必要な手続きを行うことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 待婚期間 | 前の結婚が終了してから次の結婚をするまでに、法律で定められた一定期間待つこと |

| 根拠法 | 民法第733条 |

| 期間の長さ | 100日 |

| 目的 | 親子関係の明確化(妊娠の有無を確認する時間を確保し、親子関係をめぐる争いを防ぐ) |

| 例外 | 前の夫との子どもでないことが明らかな場合(例:前の夫が長期間不在、医学的に妊娠不可能)、家庭裁判所の許可を得て短縮・免除が可能 |

父親の推定と問題点

法律では、婚姻関係にある夫婦から生まれた子どもについて、生まれた時期によって父親を推定するルールがあります。これは、親子関係をいち早く確定させ、子どもの養育や財産相続などを円滑に進めるための大切な仕組みです。まず、婚姻中に生まれた子どもは、生まれた時期が婚姻期間の200日後であれば、夫の子どもとみなされます。これは、通常、妊娠期間を考慮した期間設定となっており、多くの場合で生物学的な父親と法律上の父親を一致させることができます。

次に、離婚後300日以内に生まれた子どもについては、前の夫の子どもと法律上はみなされます。これも、妊娠期間を考慮した期間設定です。離婚後すぐに別の男性と再婚し、子どもが生まれた場合、前の夫の子どもと推定されることで混乱が生じる可能性があります。そこで、民法では、女性が再婚する際に100日間の待婚期間を設けています。前の夫との婚姻関係が解消してから100日間は再婚できないようにすることで、生まれた子どもの父親が誰なのかを明確にするためです。

この待婚期間は、子どもの福祉を守るための重要な制度です。父親が誰なのか曖昧な状態は、子どもの戸籍登録や相続、養育費の支払いなどに支障をきたす可能性があります。待婚期間によって父親を明確にすることで、子どもがこれらの権利を適切に行使できるようにし、安定した生活を送れるように配慮しているのです。ただし、近年ではDNA鑑定技術の発達により、生物学的な父親を高い精度で特定することが可能になりました。そのため、法律上の推定と生物学的事実が異なる場合に、柔軟に対応できるような法整備の必要性も議論されています。子どもの権利と福祉を最優先に考え、時代の変化に合わせた制度の見直しも重要です。

| 子の出生時期 | 法律上の父親 | 備考 |

|---|---|---|

| 婚姻期間中 | 夫 | 婚姻期間の200日後であれば、夫の子とみなされる |

| 離婚後300日以内 | 前の夫 | 妊娠期間を考慮 |

| 再婚後 | 再婚相手 | 女性には100日間の待婚期間あり |

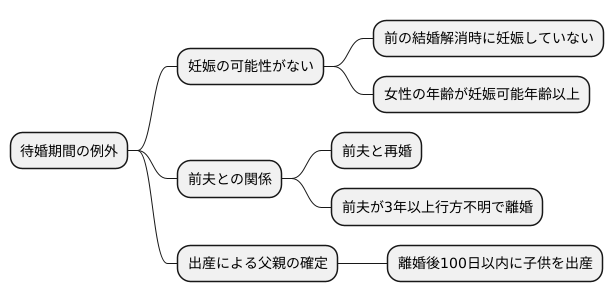

待婚期間の例外

結婚に際し、以前の結婚が終わってから一定期間再婚できない期間、いわゆる待婚期間というものがあります。これは、女性が以前の夫の子を身ごもっている可能性を排除し、新しく生まれる子の父親を明確にするために設けられています。しかし、この待婚期間は全ての女性に当てはまるわけではありません。いくつかの例外があり、一定の条件を満たせば再婚が可能です。

まず、前の結婚が解消した時点で妊娠していなかった女性は、待婚期間の対象外です。当然ながら妊娠の可能性がないため、すぐに再婚することが認められています。また、前の夫と再び結婚する場合も、待婚期間は適用されません。一度解消したとはいえ、同じ相手との結婚であれば子の父親が誰かは明らかだからです。

さらに、前の夫が3年以上行方不明で、それが原因で離婚した場合も例外となります。長期間の不在によって既に夫婦関係が実質的に破綻していると見なされ、妊娠の可能性も低いと判断されるためです。また、女性の年齢が妊娠できる年齢を過ぎている場合も、待婚期間は免除されます。生物学的に妊娠の可能性がないため、待婚期間を設ける必要がないと考えられているからです。

加えて、離婚後に子供を出産した女性も、待婚期間が適用されない場合があります。通常、待婚期間は100日と定められていますが、離婚後100日以内に子供を出産した場合でも再婚が認められます。これは、生まれた子の父親が誰なのかがほぼ確実に判断できるためです。つまり、これらの例外は、子どもの父親を明確にする、あるいは生物学的に父親である可能性がないという共通の考え方に基づいて設けられています。状況に応じて柔軟に対応することで、不必要な制約を避けていると言えるでしょう。

法律改正の内容

かつて、女性が離婚してから再び結婚できるようになるまでには、六ヶ月の期間を待つ必要がありました。これは、民法第七百三十三条で定められた再婚禁止期間と呼ばれるもので、女性の保護を目的とした規定でした。具体的には、離婚後に生まれた子が前夫の子か後夫の子か紛らわしい状況を避けるため、また、性急に再婚することで女性が不利益を被ることを防ぐため、などの理由で設けられていました。

しかし、時代が変わり、女性の社会進出が進み、権利意識も高まる中で、六ヶ月という期間は長すぎるとの声が上がっていました。離婚後の女性の生活は様々であり、経済的な自立のために早期に再婚を望む人もいれば、新たな人生を早くスタートさせたい人もいます。そのような状況において、六ヶ月もの間、再婚を待つことは、女性の自由な選択を阻害する要因ともなり得ます。

こうした背景から、平成二十八年六月一日、民法が改正され、女性の再婚禁止期間は六ヶ月から百日に短縮されました。これは、女性の再婚の自由に対する尊重をより明確にしたものであり、女性の社会的地位の向上を反映した改正と言えるでしょう。百日という期間は、医学的な見地からも、出産時期に関する混乱を避けるのに十分な期間であると考えられています。

この改正により、離婚後の女性はより柔軟に自分の人生設計を行うことができるようになりました。再婚の時期を自身で決められる自由は、経済的な自立や精神的な安定にも繋がると期待されます。また、この改正は、女性の権利意識の向上と社会全体の変化を象徴する出来事と言えるでしょう。

| 項目 | 改正前 | 改正後 | 改正の理由・目的 |

|---|---|---|---|

| 再婚禁止期間 | 6ヶ月 | 100日 |

|

| 目的 |

|

|

時代の変化と女性の社会進出 |

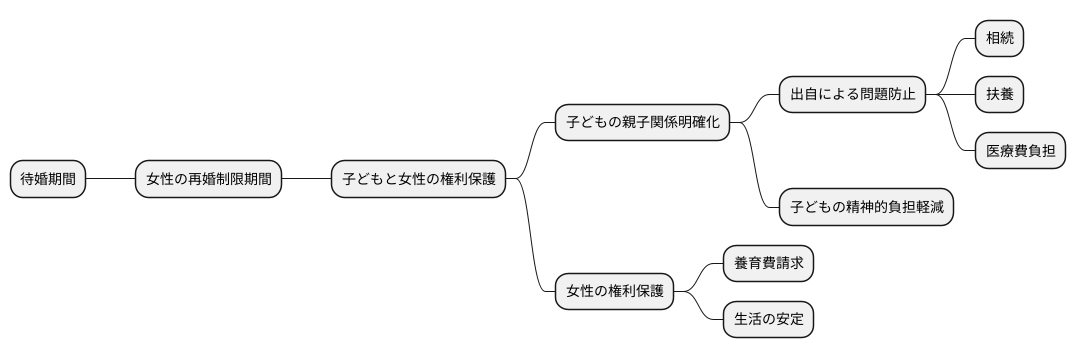

待婚期間の意義と目的

待婚期間とは、女性が離婚後、再婚するまでに一定の期間を設ける制度です。一見すると、女性の再婚の自由を制限する不便なもののように思われるかもしれません。しかし、この制度には、生まれてくる子どもの親子関係を明確にするという重要な意義と目的があります。

離婚後、すぐに再婚した場合、生まれてくる子どもの父親が前夫か再婚相手か、判別しづらい場合があります。民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定する規定があります(民法772条)。これは、子どもの出自を明確にするための重要なルールです。もしこの期間がなければ、子どもの本当の父親が誰なのか分からず、相続や扶養といった、子どもの権利に関わる様々な問題が生じる可能性があります。

例えば、子どもが病気になった時、どちらが医療費を負担するのか、あるいは、どちらの親の財産を相続するのか、といった問題が生じ得ます。また、父親が不明確な状態は、子ども自身にも精神的な負担をかける可能性があります。自分が誰の子なのか、戸籍上の父親は本当の父親なのか、といった疑問や不安を抱えながら成長していくことは、子どもにとって大きな苦痛となるでしょう。

待婚期間は、このような問題を未然に防ぎ、子どもの権利と健やかな成長を守るための制度です。生まれてくる子どもの父親を明確にすることは、子どもの福祉にとって非常に重要です。また、これは同時に、女性の権利を守るためにも重要な役割を果たしています。子どもの父親が明確であれば、女性は養育費の請求など、必要な法的支援を受けやすくなります。生活の安定という点からも、待婚期間は女性にとって重要な意味を持つと言えるでしょう。

待婚期間は、単に女性の再婚を制限するものではなく、子どもと女性の権利を守るための制度として、現代社会においても重要な役割を担っています。より良い親子関係と、安定した女性の生活を支える上で、待婚期間の意義と目的を理解することは不可欠と言えるでしょう。

まとめ

結婚と出産は人生における大きな出来事です。特に女性にとっては、再婚を考える際に、法律上の様々な手続きや規定を理解しておくことが大切です。民法では、女性の再婚に関して「待婚期間」という制度が設けられています。これは、女性の離婚や夫の死亡後、一定期間再婚を待つことを定めたものです。この期間は、再婚後に生まれた子どもの父親が誰なのかを明確にするために設けられたものです。

かつて、この待婚期間は六ヶ月とされていましたが、近年、百日に短縮されました。これは、女性の再婚の自由をより尊重するためです。しかし、なぜこのような期間がそもそも必要なのでしょうか?それは、子どもの親子関係を明確にするためです。もし待婚期間がなければ、前の夫の子どもなのか、再婚相手の子どもなのかがすぐに分からなくなってしまう可能性があります。これは、子ども自身にとっても、また、関わる家族にとっても、大きな混乱を招きかねません。相続や扶養といった問題にも影響を及ぼす可能性があります。

百日という期間は、医学的な見地からも妥当とされています。妊娠期間を考えると、百日以内に出産した場合、その子どもは前の夫の子どもである可能性が高いと考えられます。これにより、子どもの父親が誰なのかを明確にすることができます。

待婚期間は、女性の再婚の自由を制限するように見えるかもしれませんが、実際には子どもの権利を守るための重要な制度です。再婚を考えている女性は、この待婚期間についてきちんと理解し、自身と子どものためにも適切な準備と対応をすることが重要です。関係各機関や専門家に相談することで、よりスムーズな再婚手続きを進めることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 待婚期間 | 女性の離婚や夫の死亡後、一定期間再婚を待つ期間 |

| 目的 | 再婚後に生まれた子どもの父親を明確にするため |

| 期間 | かつては6ヶ月、現在は100日 |

| 短縮理由 | 女性の再婚の自由を尊重するため |

| 必要性 | 子どもの親子関係を明確にし、相続や扶養問題での混乱を防ぐため |

| 医学的根拠 | 妊娠期間を考慮すると、100日以内に出産した場合は前の夫の子である可能性が高い |

| 意義 | 女性の再婚の自由を制限するものではなく、子どもの権利を守るための制度 |