仲裁委員会:労使紛争の解決に向けて

調査や法律を知りたい

先生、『仲裁委員会』って、どういうものですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、会社と従業員で意見が対立した時に、間に入って公平な判断をしてくれる機関だよ。例えば、給料のことや解雇のことなどで揉めた時に、解決の手助けをしてくれるんだ。

調査や法律を知りたい

誰が判断してくれるんですか?

調査・法律研究家

労働委員会という組織の中の公平な立場の人たちの中から選ばれた3人の仲裁委員が判断するんだよ。そして、仲裁委員会が出した判断は、会社と従業員どちらも守らないといけないんだ。

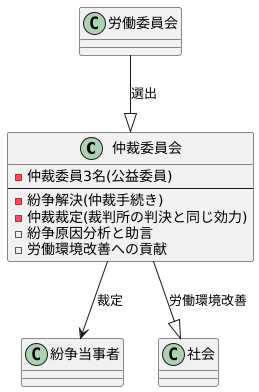

仲裁委員会とは。

『仲裁委員会』とは、労働争議を解決するために設けられた、労働委員会の中にある組織です。労働委員会の中には、みんなのために活動する公益委員という人たちがいます。その公益委員の中から、労働委員会のリーダーである会長が三人を選び、仲裁委員としてこの委員会を作ります。仲裁委員会が出した決定は、争っている人たちを拘束する力があり、従わなければなりません。

仲裁委員会とは

仕事上の揉め事を解決する特別な機関、それが仲裁委員会です。会社と従業員の間に、話し合いで解決できない深刻な食い違いが生じた時、この仲裁委員会が間に入って解決を目指します。これは、労働委員会という組織の中に作られており、どちらの味方もしない公平な立場で解決にあたります。

仕事上の揉め事は、お金のこと、働く時間のこと、解雇のことなど、色々なことが原因で起こります。こうした問題がこじれて会社と従業員の対立が深まると、従業員が一斉に仕事を休むストライキや、会社が従業員を職場に入れなくするロックアウトといった争いが起こることもあります。仲裁委員会は、こうした事態を避けるための重要な役割を担っています。

仲裁委員会は、会社側と従業員側、両方からの話をじっくりと聞き、証拠となるものも調べ、法律に照らし合わせて公平な判断を下します。これによって、長引く揉め事を速やかに解決し、会社と従業員のより良い関係づくりを助けます。また、裁判とは違って、非公開の手続きで進められるため、当事者のプライバシーにも配慮されています。

仲裁委員会の決定は、裁判所の判決と同じ効力を持つため、従わなければなりません。これは、揉め事を最終的に解決に導き、社会全体の安定に大きく貢献しています。このように、仲裁委員会は、働く側と雇う側双方にとって、公平ですぐに解決できる手段を提供する大切な機関と言えるでしょう。仲裁は、民事上の争いにおける裁判外紛争解決手続(ADR)の一つであり、労働審判と並んで、近年利用が増えています。迅速な解決と紛争の長期化を防ぐという点で、当事者にとって大きなメリットとなります。

| 仲裁委員会 |

|---|

| 仕事上の揉め事を解決する特別な機関 |

| 労働委員会の中に設置 |

| 公平な立場で解決を目指す |

| 金銭問題、労働時間、解雇など、様々な揉め事を扱う |

| ストライキやロックアウトといった事態を避ける役割 |

| 会社側と従業員側の双方から話を聞き、証拠を調べ、法律に基づき判断 |

| 決定は裁判所の判決と同じ効力 |

| 非公開の手続きでプライバシーに配慮 |

| 迅速な解決と紛争の長期化を防ぐ |

| 民事上の争いにおける裁判外紛争解決手続(ADR)の一つ |

| 労働審判と並んで近年利用が増加 |

構成と役割

労働争議を解決するための仲裁委員会は、三人の仲裁委員で組織されます。この仲裁委員を選ぶにあたっては、労働委員会の中にいる公益委員の中から選ばれます。公益委員とは、労働者側や使用者側のどちらにも肩入れすることなく、中立の立場で公平に判断できる人のことを指します。労働委員会の会長が、この三人の公益委員を選び出し、仲裁委員に指名します。仲裁委員には、労働問題に関する専門的な知識や豊富な経験が求められ、何よりも公正な判断を下せる人でなければなりません。

仲裁委員会の主な役割は、労働争議が起こった際に、仲裁という手続きを通じて解決を図ることです。争議の当事者である双方から詳しく話を聞き、証拠を丹念に調べ、関係する法律や規則に基づいて最終的な判断を下します。仲裁委員会によるこの判断は「仲裁裁定」と呼ばれ、裁判所の判決と同じ効力を持つため、当事者は必ずこの裁定に従わなければなりません。

仲裁委員会は、ただ裁定を下すだけでなく、なぜこのような紛争が起きたのか、その背景や原因を詳しく分析し、当事者同士がお互いの立場や考えを理解できるように助言を行います。このような働きかけを通じて、同じような紛争の再発を防ぎ、より良い労使関係を築けるように支えていきます。

仲裁委員会は、紛争解決の専門家集団として、社会全体の労働環境をより良くしていくことにも貢献しています。彼らの活動は、労働者の権利を守りつつ、企業が健全に発展していくことを両立させ、より良い社会を作る上で欠かせないものです。仲裁委員には、高い倫理観と責任感を持って職務にあたり、常に公正な判断を下せるように努めることが求められます。このように、仲裁委員の存在は、労働者と使用者双方にとって、信頼できる紛争解決の手段として重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

仲裁裁定の効力

仲裁委員会による裁定は、民事裁判で確定した判決と同じ効力を持つため、関係者を法的に拘束します。これは、委員会による判断が、法律に則った公正なものであることを前提としています。つまり、裁定に従わなければ、強制執行の手続きが取られる可能性があります。

仲裁裁定は、当事者間の話し合いで得られた合意や和解とは異なり、法的な拘束力を持つ正式な決定です。そのため、関係者はその内容を重んじ、誠実に実行する義務があります。この法的な拘束力こそが、仲裁委員会による問題解決を有効たらしめる重要な点です。

裁定が確定判決と同じ効力を持つことで、もめごとの長期化を防ぎ、速やかな解決を促します。関係者間の法的な安定性を確保し、円満な関係構築にも役立ちます。例えば、労使間の争いにおいても、仲裁裁定は速やかな解決と良好な関係の維持に貢献します。

裁定に不満がある場合でも、原則として裁判で争うことはできません。これは、仲裁という手続きの速さや確定性を守るためです。しかし、仲裁手続きに重大な欠陥があった場合など、限られた場合に限って、裁判で裁定の取り消しを求めることができます。

このように、仲裁裁定の法的な拘束力は、争いを速やかに、かつ公正に解決し、社会全体の安定に大きく貢献します。円滑な社会運営のために、仲裁制度は重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 仲裁裁定の特徴 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 法的拘束力 | 民事裁判の確定判決と同じ効力。裁定に従わなければ強制執行の可能性あり。当事者間の話し合いや和解とは異なる正式な決定。 | 問題の迅速な解決、関係者間の法的安定性の確保、円満な関係構築 |

| 確定性 | 原則として裁判で争うことはできない。仲裁手続きの速さと確定性を守るため。重大な手続き上の欠陥があった場合など、限られた場合のみ裁定の取り消しを求めることが可能。 | 紛争の長期化防止、迅速な解決 |

| 社会への貢献 | 速やかかつ公正な紛争解決、社会全体の安定に貢献。円滑な社会運営を支える重要な役割。 | 社会の安定、円滑な社会運営 |

手続き

仲裁委員会における手続きは、非公開で行われます。これは、公開の法廷とは異なり、当事者のプライバシーを守るためです。話し合いの場を非公開にすることで、当事者が気兼ねなく本音を話せるようにし、建設的な意見交換を促します。また、感情的な対立を抑え、冷静な話し合いを進める効果も期待できます。

仲裁は、当事者双方が申立書を仲裁委員会に提出することから始まります。申立書には、争っている内容、それぞれの言い分、証拠などを詳しく書きます。申立書の提出後、仲裁委員会は当事者双方から事情聴取を行います。当事者には、自分の言い分を十分に説明する機会が与えられます。また、必要に応じて証拠調べも行います。写真や書類などの証拠を提出したり、証人に話を聞いたりすることで、事実関係を明らかにします。さらに、専門的な知識が必要な場合は、専門家の意見を聞くこともあります。例えば、建築物の欠陥が争点となっている場合は、建築士の意見を聞くなど、専門家の知見を借りることで、より正確な判断が可能になります。

仲裁委員会は、集めた証拠や当事者の意見、専門家の意見などを総合的に検討し、最終的な判断を下します。この判断は仲裁裁定と呼ばれ、当事者はこの裁定に従う義務があります。法的拘束力を持つため、判決と同様に尊重しなければなりません。

仲裁手続きは、迅速な解決を目指し、一定の期間内に手続きを進めるように定められています。手続きにかかる期間は、争っている内容の複雑さなどによって変わりますが、通常は数か月以内に終了します。長引く紛争は、当事者の精神的、経済的な負担を増大させるため、迅速な解決は重要な要素となります。このように、仲裁委員会の手続きは、非公開であること、当事者が自分の言い分を述べる機会が保障されていること、迅速な解決を目指していることなど、公正かつ効率的な紛争解決に役立つように設計されています。

他の紛争解決手段との違い

仲裁委員会による仲裁は、裁判や調停、話し合いといった他の紛争解決方法と比べて、幾つかの異なる点があります。まず、裁判所で行われる裁判と比較すると、仲裁は非公開で行われます。そのため、当事者のプライバシーが守られ、企業の評判を落とす心配や秘密の情報が漏れる危険を避けられます。裁判では、公開の場で手続きが進められるため、このようなリスクがつきものです。

次に、仲裁の手続きは裁判よりも簡単で早く、費用も比較的抑えられます。さらに、その分野に精通した仲裁委員が判断を下すため、専門的な知識が必要な争い事にも対応できます。これは、裁判では必ずしも専門家が担当するとは限らない点で大きな違いです。

また、第三者が間に入って話し合いをまとめる調停と比べると、仲裁委員会が出す判断には法的拘束力があります。調停では、提案に強制力がないため、必ずしも解決に繋がるとは限りません。一方、仲裁の場合は、当事者は委員会の決定に従わなくてはならず、確実に解決へと向かいます。話し合いによる解決も、当事者同士が合意しなければ解決に至りませんが、仲裁では委員会が最終的な判断を下すため、必ず決着がつきます。

このように、仲裁は、専門性の高い分野やプライバシー保護の必要性が高い場合に特に有効な解決方法です。裁判や調停、話し合いでは解決が難しい争い事にも対応でき、公正かつ迅速な解決を通して、良好な関係の構築や社会の安定に役立っています。

| 項目 | 仲裁 | 裁判 | 調停 | 話し合い |

|---|---|---|---|---|

| 公開性 | 非公開(プライバシー保護) | 公開 | 非公開 | 非公開 |

| 手続き | 簡単・迅速・低費用 | 複雑・時間かかる・高費用 | 比較的簡単・迅速 | 様々 |

| 専門性 | 専門家による判断 | 必ずしも専門家ではない | 専門家ではない場合もある | 当事者同士 |

| 拘束力 | 法的拘束力あり(確実な解決) | 法的拘束力あり | 拘束力なし | 拘束力なし |

| 解決 | 確実な解決 | 判決による解決 | 合意による解決 | 合意による解決 |