告発:その意義と注意点

調査や法律を知りたい

先生、「告発」って誰でもできるんですよね? 告訴とはどう違うんですか?

調査・法律研究家

そうだね、告発は誰でもできる。告訴は被害者やその家族など限られた人しかできないのに対し、告発は誰でもできる点が大きな違いだね。 犯罪を目撃した人や、噂を聞いた人など、誰でも捜査機関に犯罪を知らせ、犯人を処罰してもらうよう求めることができるんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。誰でもできるんですね。でも、もし嘘の告発をしたらどうなるんですか?

調査・法律研究家

嘘の告発、つまり事実でないことを告発すると、「虚偽告発罪」という罪になる可能性がある。また、告発された人が無罪になった場合、告発した人に悪意があったり、重大な不注意があったと認められれば、裁判にかかった費用を負担させられることもあるんだよ。

告発とは。

『告発』について説明します。告発とは、告訴する権利を持つ人以外の人が、捜査機関(警察など)に犯罪の事実を伝え、犯人を罰してほしいと伝えることです。告訴は、被害者本人やその代理人、または被害者と特別な関係にある人しかできませんが、告発は誰でも行うことができます。告発は、犯罪捜査が始まるきっかけとなるため、「捜査の糸口」とも呼ばれます。口頭で伝えることもできますが、通常は告発状のような書類を作成し、検察官などに提出します。告発した人は、検察官が犯人を裁判にかけるかどうかの結果、そして裁判にかけない場合はその理由を知ることができます。ただし、嘘の告発をした場合は、罪になる可能性があります(虚偽告発罪)。また、告発された人が裁判で無罪になった場合、告発した人にわざと、あるいは重大な不注意があったと認められれば、裁判にかかった費用を負担させられることもあります。

告発とは何か

申し立てとは、不正や違法行為があったことを、それらを調査し、裁く権限を持つ機関に知らせることです。犯罪の申し立てにあたる告発は、犯罪があったことを捜査機関(警察や検察など)に伝え、犯人を罰してほしいと求めることです。誰でも告発をすることができます。事件を実際に目にした人、人づてに聞いた人、あるいは全く関係のない第三者でも、犯罪の疑いがあれば告発することができます。

告発と告訴の違いは、申し立てることができる人の範囲にあります。告訴は、被害者本人やその家族など、特定の人しか行うことができません。例えば、誰かに殴られた場合、被害者本人やその家族は加害者を告訴することができます。しかし、通りすがりの人がその暴行を目撃したとしても、告訴はできません。このような場合に取るべき手段が告発です。告発は、誰でも行うことができるため、被害者以外の第三者でも捜査機関に犯罪を知らせることができます。インターネット上で誰かが悪口を書かれているのを見つけた場合、被害者本人でなくても告発をすることができます。

告発は、捜査機関が犯罪捜査を始める重要なきっかけとなります。多くの場合、警察署や検察庁に告発状を提出する形で行われます。告発状には、どんな犯罪が行われたのか、いつ、どこで、誰が、どのように行ったのか、証拠はあるのかなど、できるだけ詳しく書く必要があります。告発は口頭でも行うことができますが、後々のことを考えると、書面で提出する方が望ましいでしょう。告発状を書くのが難しい場合は、警察官に相談すれば、書き方を教えてもらうことができます。告発によって捜査が開始され、犯人が捕まり、裁判にかけられることもあります。このように、告発は不正を正し、社会の秩序を守るための大切な手段です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申し立て | 不正や違法行為があったことを、調査・裁く権限を持つ機関に知らせること |

| 告発 | 犯罪があったことを捜査機関(警察や検察など)に伝え、犯人を罰してほしいと求める申し立て |

| 告発できる人 | 誰でも告発可能(目撃者、伝聞者、第三者) |

| 告発と告訴の違い | 告訴は被害者やその家族など特定の人しかできない |

| 告発の例 | インターネット上で誰かが悪口を書かれているのを見つけた場合、被害者本人でなくても告発可能 |

| 告発の方法 | 警察署や検察庁に告発状を提出(口頭でも可能だが、書面が望ましい) |

| 告発状の内容 | 犯罪の内容、日時、場所、犯人、方法、証拠など |

| 告発の支援 | 警察官に相談すれば、告発状の書き方を教えてもらうことが可能 |

| 告発の効果 | 捜査開始、犯人逮捕、裁判につながることも |

| 告発の意義 | 不正を正し、社会の秩序を守るための大切な手段 |

告訴との違い

「告訴」と「告発」は、犯罪を捜査機関に知らせる行為ですが、いくつか重要な違いがあります。まず第一に、誰がそれを行うことができるかという点です。告訴は、犯罪の被害者やその法定代理人など、特定の資格を持つ人に限られます。例えば、あなたが窃盗の被害に遭った場合、あなたは警察に犯人を捕まえて処罰してほしいと告訴することができます。しかし、あなたの友人がその窃盗事件を目撃したとしても、友人にはあなたのような被害者としての立場がないため、告訴することはできません。これが告訴の持つ特有の制限です。

一方、告発は誰でも行うことができます。窃盗事件を目撃したあなたの友人は、たとえ被害者でなくても、警察に告発することができます。通りすがりの人でも、新聞記事を読んだ人でも、犯罪の事実を知っていれば告発することができます。このように、告発は告訴よりも広い範囲の人々に開かれた権利と言えるでしょう。

第二の違いは、犯人の処罰を求める意思表示が含まれるかという点です。告訴は、単に犯罪事実を捜査機関に伝えるだけでなく、犯人の処罰を求める意思表示も必要です。「この犯罪者を捕まえて処罰してください」という明確な意思表示がなければ、告訴として成立しません。告発の場合も、処罰を求める意思表示は必要ですが、告訴のように被害者本人や法定代理人でなくても申し立てることができます。

告訴と告発はどちらも、捜査のきっかけとなる重要な行為です。捜査機関は、告訴や告発の内容を元に捜査を開始し、証拠を集め、犯罪の真相を解明しようとします。どちらの行為も、犯罪を明るみに出し、社会の安全を守る上で重要な役割を果たしていると言えるでしょう。しかし、誰がその権利を行使できるかという点で明確な違いがあることを理解しておく必要があります。

| 項目 | 告訴 | 告発 |

|---|---|---|

| 誰が出来るか | 犯罪の被害者やその法定代理人など、特定の資格を持つ人 | 誰でも |

| 権利の範囲 | 限定的 | 広範囲 |

| 犯人の処罰を求める意思表示 | 必要(被害者本人や法定代理人による) | 必要(誰でも申し立て可能) |

| 捜査機関への影響 | 捜査のきっかけとなる | 捜査のきっかけとなる |

告発の実際

不正や犯罪行為を明るみに出す行為、すなわち告発は、社会正義を実現するための大切な手段です。告発は、通常、所定の書式である告発状を作成し、警察署や検察庁といった捜査機関に提出することから始まります。

この告発状には、告発を行う人の氏名、住所、連絡先といった基本情報のほか、告発対象となる犯罪の発生日時や場所、具体的な犯罪の内容、そして犯人に関する情報などを詳細に記載する必要があります。犯人の名前や住所が分からなくても、身体的な特徴や服装、逃走経路など、覚えている限りの情報をできるだけ詳しく書き込むことが大切です。

告発の内容を裏付ける証拠は、捜査を進める上で非常に重要です。写真や動画、音声データといった客観的な証拠はもちろんのこと、犯行を目撃した人の証言や、犯行を示唆するような文書なども証拠となりえます。これらの証拠は告発状と一緒に提出することで、捜査機関の活動を大きく後押しすることになります。

告発状を作成する上での重要な点は、分かりやすく簡潔な文章表現を用いることです。事実関係に基づき、正確な情報を伝えることに集中し、憶測や推測による記述は避けるべきです。あいまいな表現や誇張した表現は、告発の内容の信ぴょう性を損なう可能性があります。

告発状を提出した後、警察や検察から追加の情報提供を求められる場合があります。告発内容の確認や詳しい状況の聞き取りなど、捜査を進める上で必要な手続きです。求められた場合には、誠実に対応し、捜査に協力することが重要となります。告発は犯罪捜査の出発点であり、正確な情報を提供することで、事件の真相解明に大きく貢献できるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 告発状提出先 | 警察署、検察庁等の捜査機関 |

| 告発状必須事項 |

|

| 証拠 | 写真、動画、音声データ、目撃者証言、犯行を示唆する文書等 |

| 告発状作成時の注意点 |

|

| 告発後の対応 | 警察や検察からの情報提供要請に誠実に対応、捜査に協力 |

告発の後の流れ

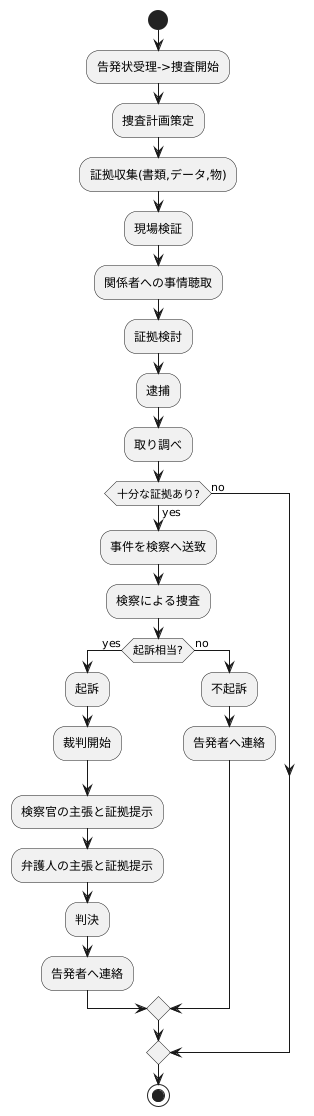

不正を正すための第一歩として、告発状が受理されると、捜査機関は動き出します。まず、告発内容に基づき、捜査計画を立てます。これは、どのような証拠を集める必要があるか、誰に話を聞く必要があるか、などを決める大切な作業です。

次に、証拠集めが始まります。告発内容に関連する書類やデータ、物を押収したり、現場検証を行ったりします。また、関係者への事情聴取も重要な証拠となります。告発した本人だけでなく、事件に関わったとされる人物や、目撃者など、様々な人から話を聞きます。これらの聴取は、事件の真相を解き明かすための鍵となります。

集めた証拠を慎重に検討し、犯罪の疑いが濃厚だと判断された場合、捜査機関は犯人を逮捕します。逮捕された人物は、さらに詳しい取り調べを受けます。そして、十分な証拠が集まり、犯罪が立証できると判断されれば、事件は検察に送られます。

検察は、捜査機関から送られてきた事件をもう一度詳しく調べます。必要であれば、追加の捜査を行うこともあります。そして、裁判で有罪判決を得られるだけの十分な証拠があると判断した場合、犯人を起訴します。起訴されると、裁判所での審理が始まります。

裁判では、検察官と弁護人がそれぞれ主張を展開し、証拠を提示します。裁判官は、これらの証拠や主張に基づいて、被告人が有罪か無罪かを判断します。告発した人は、捜査の進捗状況や、検察が起訴したか起訴しなかったか、また裁判の結果について、捜査機関から連絡を受けることができます。もしも不起訴になった場合は、その理由を知ることもできます。このように、告発は、犯罪を明るみに出し、裁きを下すための、市民が持つ大切な権利の一つです。

虚偽告発の危険性

訴えるという行為は、不正を正し、公正さを守るための大切な権利です。しかし、この権利を間違った方法で使用すると、重大な問題を引き起こす可能性があります。それが、事実とは異なる内容で人を訴える「虚偽告訴」です。これは、単なる間違いではなく、れっきとした犯罪行為です。

虚偽告訴は、訴えられた人の人生を大きく狂わせる危険性があります。評判や信頼は、一度傷つけられると、なかなか元に戻りません。社会生活はもちろんのこと、仕事や家庭にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。場合によっては、精神的な苦痛に耐えかねて、取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

また、虚偽告訴は、警察や裁判所など、捜査機関の貴重な時間と労力を無駄にします。限られた人員と予算の中で、本来なら他の事件の解決に充てられるはずの資源が、事実無根の訴えの調査に費やされてしまうのです。これは、社会全体の損失と言えるでしょう。

もし、故意に嘘の訴えを行った場合、「虚偽告訴罪」として罰せられる可能性があります。これは、刑事罰の対象となる重大な犯罪です。たとえ悪気がなかったとしても、しっかりと事実確認をせずに軽率な訴えを行った場合、民事上の責任を問われる可能性があります。訴えられた人から損害賠償を求められることもあり、多額の賠償金を支払わなければならないケースも少なくありません。

訴えるという行為は、慎重に行わなければなりません。事実関係を丁寧に確認し、証拠を集め、確信を持って訴え出る必要があります。もし、少しでも疑わしい点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。訴えるという行為は、社会正義を実現するための手段ですが、同時に大きな責任を伴う行為であることを忘れてはなりません。

| 行為 | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 訴える | 不正を正し、公正さを守るための大切な権利 | – |

| 虚偽告訴 | 事実とは異なる内容で人を訴える犯罪行為 |

|

| 訴え | 慎重な事実確認、証拠収集、確信に基づく必要性 | – |