チェック・オフ制度:仕組みと注意点

調査や法律を知りたい

先生、『チェック・オフ』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、会社が従業員の給料から組合費を天引きして、組合にまとめて渡す仕組みのことだよ。給料から天引きするお金を『チェック・オフ』と言ったりもするね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、勝手に天引きするのは問題ないんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。勝手に天引きはできないよ。労働基準法という法律で、従業員と会社の間で『チェック・オフ』をするという約束事を書面で決めておく必要があるんだ。

チェック・オフとは。

『チェック・オフ』(使用者である会社が、労働者にお金を払う際、労働組合費をあらかじめ差し引いて、まとめて労働組合に渡すことを指します。このしくみを使うには、労働基準法24条1項に基づいて、労働者と使用者との間で取り決めを交わす必要があります。)について

概要

給与からの組合費天引き、いわゆるチェックオフとは、会社が従業員に代わって組合費を集め、組合にまとめて渡す仕組みです。これは、組合活動の資金源を確保する上で、なくてはならない役割を果たしています。従業員一人ひとりから集める手間を省き、組合員の手間を減らす効果があります。会社にとっても、組合費の集金に関わる事務作業を簡単にするメリットがあります。

しかし、チェックオフを行うには、法律で決められた条件を満たす必要があります。労働基準法第24条第1項に基づき、会社と従業員の間で合意を交わすことが不可欠です。この合意がないままチェックオフを行うと、法律違反になる可能性があるので、注意が必要です。

合意の内容にも法的制限があります。例えば、天引きできる組合費の種類や金額、合意の有効期限などをはっきりさせる必要があります。従業員一人ひとりから同意を得る必要はありませんが、合意の内容は、従業員にきちんと知らせる必要があります。

チェックオフは便利な仕組みですが、法律で定められた条件を守ることは非常に重要です。例えば、天引きできるのは組合費だけで、それ以外のものを天引きすることはできません。また、従業員が組合を脱退した場合、脱退届が会社に届いた月の翌月分から、チェックオフを停止する必要があります。

チェックオフを実施する際には、労働基準監督署に相談するなど、法令を遵守しているか確認することが大切です。法令違反をすると、会社は罰則を受ける可能性があります。また、従業員からの信頼を失うことにも繋がりかねません。チェックオフは、会社と組合、そして従業員にとってメリットのある仕組みですが、正しく運用するために、関係者全員が法令の理解を深めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| チェックオフの定義 | 会社が従業員に代わって組合費を集め、組合にまとめて渡す仕組み |

| メリット | 組合:組合活動の資金源確保、組合員:手間削減、会社:事務作業簡素化 |

| 法的根拠 | 労働基準法第24条第1項 |

| 法的要件 | 会社と従業員間の合意、合意内容の法的制限(種類、金額、期限など)、従業員への周知 |

| 注意点 | 組合費以外の天引き禁止、脱退届後の停止義務 |

| その他 | 労働基準監督署への相談、法令遵守の重要性 |

導入のメリット

組合費の一括徴収制度、チェックオフ制度は、労使双方そして組合員にとって多くの利点があります。まず、労働組合にとって最大の恩恵は、財源確保の安定化です。組合費が確実に集まることで、組合活動の資金繰りに頭を悩ませる必要がなくなります。個々の組合員から集める手間も省けるため、本来の活動に力を注ぐことができます。限られた人員と時間を有効活用することで、組合員の権利擁護や労働条件の改善といった活動に専念できます。

組合員にとっても、メリットは多くあります。毎月決まった額が給与から天引きされるため、払い忘れの心配がありません。振込や現金で支払う手間も省け、家計管理も容易になります。また、使用者側にとっても、チェックオフは事務処理の簡素化という大きな利点があります。組合員一人ひとりから組合費を徴収し、労働組合に渡す作業は、想像以上に時間と労力を要します。チェックオフを導入することで、この負担を大幅に減らし、本来の業務に集中できます。また、労働組合との良好な関係構築にも役立ちます。組合費の徴収を巡るトラブルは、労使間の不信感を招きかねません。チェックオフはこうした問題を未然に防ぎ、円滑な関係を維持する助けとなります。

さらに、組合員の加入率向上という効果も期待できます。組合への加入手続きと同時にチェックオフの申込も済ませることで、加入に対する心理的なハードルを下げられます。組合費の支払いを簡便にすることで、より多くの従業員が組合に加入しやすくなり、組織の強化に繋がります。このように、チェックオフは労働組合、組合員、そして使用者、すべての関係者にとってメリットをもたらす、三方良しの制度と言えるでしょう。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 労働組合 |

|

| 組合員 |

|

| 使用者 |

|

| その他 |

|

法的な注意点

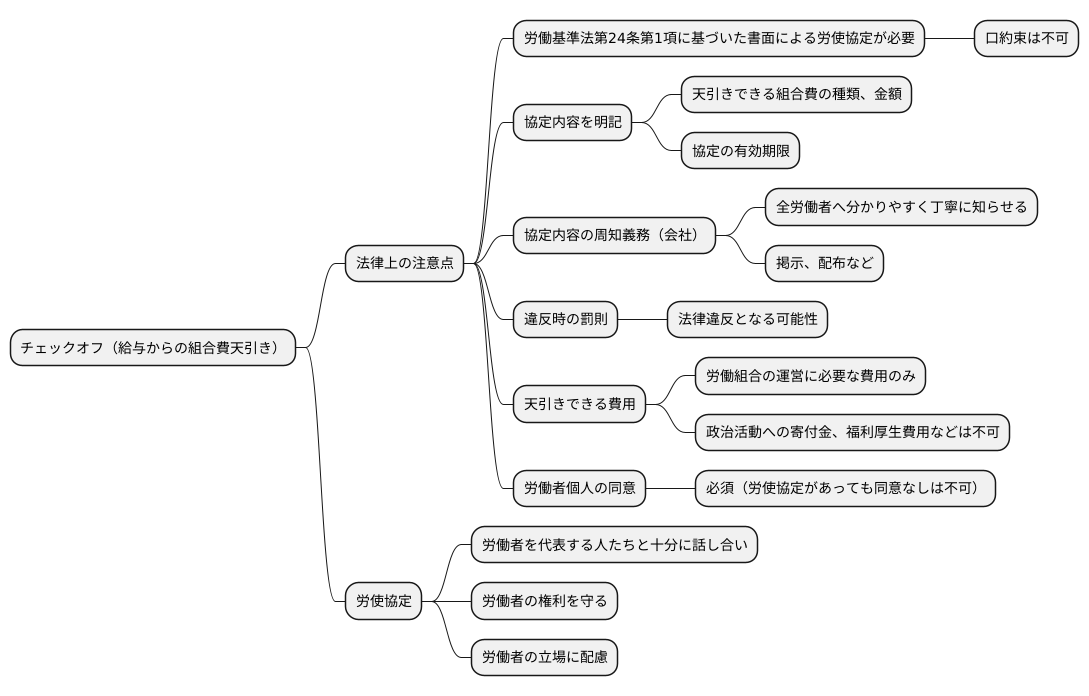

給与からの組合費の天引き(チェックオフ)を行う際には、幾つかの大切な法律上の注意点があります。まず、労働基準法第24条第1項に基づいた、会社と労働組合の間の書面による協定が必要です。口約束だけでは効力がなく、正式な文書として残す必要があります。

この協定書には、天引きできる組合費の種類や金額、そして協定の有効期限を明確に記載しなければなりません。例えば、組合費の中でも、何の費用を天引きできるのか、金額の上限はいくらなのか、いつまでこの協定が有効なのかを具体的に示す必要があります。

また、作成した協定の内容は、会社が責任を持って、すべての労働者に分かりやすく丁寧に知らせる義務があります。掲示板への掲示や文書配布など、適切な方法で周知徹底することが大切です。

もし、会社と労働組合の間で協定を結ばずに、あるいは協定の内容に反して組合費を天引きすると、法律違反と見なされる可能性があります。会社は、労働基準法を遵守し、適切な手続きを踏まなければなりません。

天引きできるのは、あくまで労働組合の運営に必要な費用です。組合費以外の費用、例えば、政治活動への寄付金や福利厚生のための費用などを天引きすることは法律で禁じられています。

さらに、労働者一人ひとりの同意なしに、組合費を天引きすることはできません。たとえ労使協定を結んでいたとしても、労働者の意思を無視して天引きすることは許されません。

労使協定を結ぶ際には、労働者を代表する人たちと十分に話し合い、労働者の権利が守られるよう、慎重に進めることが重要です。勝手な判断で進めず、常に労働者の立場に配慮しながら、丁寧な対応を心がけなければなりません。

協定の内容

労働者と使用者間の協定には、組合費の天引きに関する必要な事項を具体的に書き込む必要があります。まず、天引きの対象となる組合費の種類をはっきりとさせる必要があります。組合費には、組合の運営に必要な費用をまかなうための基本的な組合費や、特別な活動に充てるための臨時の集金など、様々な種類があります。協定書には、どの種類の組合費を天引きの対象とするのかを明確に書き込む必要があります。

次に、天引きする金額を具体的に定める必要があります。金額は決まった額でも、給料に応じた割合でも問題ありませんが、協定書に明記することが大切です。例えば、基本的な組合費を毎月定額で天引きする場合、その金額を協定書に明示します。また、給料の一定割合を天引きする場合、その割合を具体的に定めます。

協定の有効期間も定める必要があります。有効期間を決めないと、協定がいつまで続くのか分からなくなり、問題が発生する可能性があります。例えば、協定の有効期間を1年間と定めた場合、その期間が満了した後は、改めて協定を結び直す必要があります。

さらに、協定内容の変更や取り消しに関する手順についても決めておくことが望ましいです。将来、状況が変わる場合に備えて、臨機応変に対応できるようなルールを設けておくことが大切です。例えば、組合費の種類や金額を変更する場合の手順や、協定自体を解消する場合の手順などを具体的に定めておきます。これらの事項を明確に定めておくことで、労働者と使用者間で誤解が生じることを防ぎ、円滑な関係を築くことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 組合費の種類 | 天引き対象となる組合費の種類を明確化(基本組合費、臨時集金など) |

| 天引き金額 | 金額、または給与に応じた割合を明記(例:定額、一定割合) |

| 協定の有効期間 | 有効期間を明確に設定(例:1年間) |

| 協定内容の変更・取消 | 変更や取消手順を規定(例:組合費変更、協定解消) |

| 目的 | 労働者と使用者間の誤解防止、円滑な関係構築 |

運用上の注意点

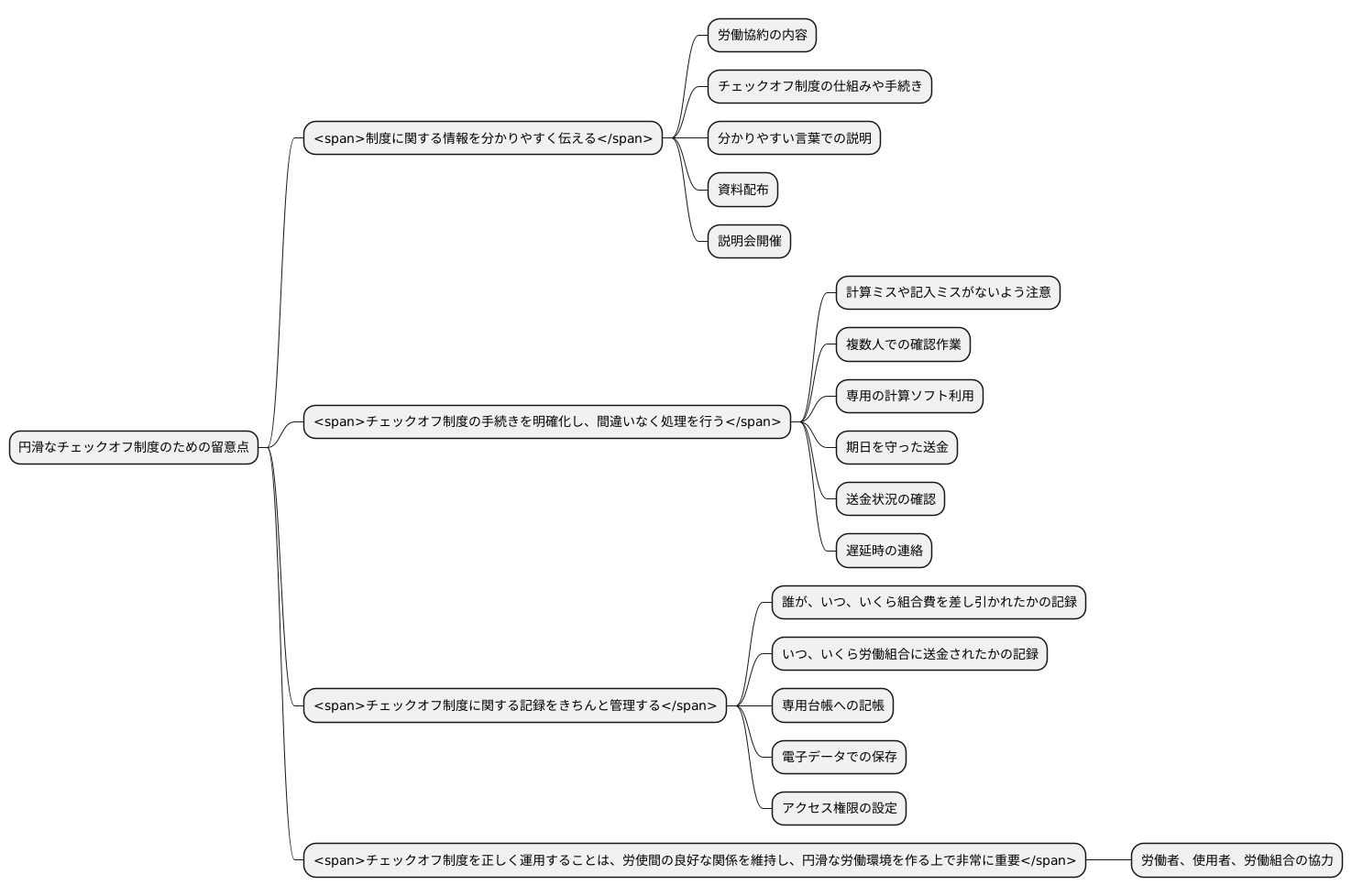

組合費の一括徴収、いわゆるチェックオフ制度を円滑に進めるためには、いくつか気を付けるべき点があります。何よりもまず、制度を利用する労働者に対して、チェックオフ制度に関する情報を分かりやすく伝えることが大切です。労働協約の内容はもちろんのこと、チェックオフ制度の仕組みや手続きについて、誰もが理解できる言葉で丁寧に説明する必要があります。資料を配布するだけでなく、説明会を開催するなど、直接対話する機会を設けることも有効です。

次に、チェックオフ制度の手続きを明確化し、間違いなく処理を行う必要があります。賃金から組合費を差し引く際には、計算ミスや記入ミスがないよう、細心の注意を払って作業を行うことが重要です。担当者は複数人で確認作業を行う、専用の計算ソフトを利用するなど、ミスを未然に防ぐ工夫が必要です。また、差し引いた組合費を労働組合に送金する際にも、期日を守り、確実に送金手続きを行う必要があります。送金状況を逐一確認し、遅れが生じた場合は速やかに労働組合に連絡を取り、事情を説明することが大切です。

さらに、チェックオフ制度に関する記録をきちんと管理することも必要です。誰が、いつ、いくら組合費を差し引かれたのか、また、いつ、いくら労働組合に送金されたのかなど、詳細な記録を残しておくことが大切です。これらの記録は、後々、問題が発生した場合の重要な証拠となります。記録は専用の台帳に記帳したり、電子データとして保存したりするなど、適切な方法で管理する必要があります。アクセス権限を設定するなど、情報漏洩対策も重要です。

チェックオフ制度を正しく運用することは、労使間の良好な関係を維持し、円滑な労働環境を作る上で非常に重要です。労働者、使用者、労働組合の三者が協力し、より良い職場環境を目指していくことが大切です。