土地利用のルール:ゾーニングとは?

調査や法律を知りたい

先生、都市計画で『ゾーニング』ってよく聞きますが、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、土地の使い方を地域ごとに決めることだよ。例えば、ここに住宅を建てていいとか、ここは工場を建てる場所だとかね。

調査や法律を知りたい

なるほど。どうして土地の使い方を決めないといけないんですか?

調査・法律研究家

住みやすい街にするためだよ。住宅街に工場ができたらうるさいし、空気が汚れるかもしれないよね?ゾーニングによって、みんなが快適に暮らせるように、それぞれの地域に合った土地の使い方を決めているんだ。

ゾーニングとは。

まちづくりにおいて、どの地域にどんな建物を建てていいか、どんなふうに土地を使っていいかをルールで決めていくことを『用途地域制』などと言いますが、これは『ゾーニング』とも呼ばれます。

ゾーニングの定義

区分けとは、街づくりの上で、土地の使い方を地域ごとに決めた規則のことです。街を作る様々な土地の使い方を、住む場所、お店のある場所、工場のある場所などといった具合に分け、それぞれの場所に合った建物の種類や大きさ、使い方などを制限することで、街全体の秩序と調和を目指しています。無秩序な開発を防ぎ、良い住環境を守るために重要な役割を果たしています。

区分けは、街の将来の姿を描き、計画的に発展させるための指針となります。それぞれの場所に求められる働きや特徴を考え、街全体のバランスを保つことを目指しています。例えば、住む場所であれば静かで安全な環境を守るために工場の建設を制限したり、お店のある場所であれば活気ある街並みを作るために一定の大きさ以上の建物の建設を促したりといった形で、土地の使い方を調整しています。

区分けの種類は大きく分けて用途地域、地区計画、特別用途地区の三つがあります。用途地域は、建物の種類や用途、建ぺい率、容積率などを定めることで、それぞれの地域にふさわしい土地利用を誘導します。住居専用地域、商業地域、工業地域など、全部で12種類の用途地域があります。地区計画は、用途地域よりもさらにきめ細かく、地域ごとの特性に合わせた土地利用を定めるものです。景観、防災、環境保全など、地域独自の課題に対応した計画を策定することができます。特別用途地区は、風俗営業などの特定の業種を制限したり、特定の施設の立地を促進したりするために指定される地域です。

区分けによって、街の見た目、災害への備え、環境の保全など、様々な面から街の健全な発展を支えることができます。また、区分けの情報は誰でも簡単に見ることができるようになっており、土地や建物の取引の際にも重要な判断材料となります。建物を建てる際には、その土地がどの区分けに属しているかを確認し、その区分けで定められたルールに従う必要があります。区分けは、街の秩序と調和を保ち、良好な住環境を実現するために欠かせないものです。

| 区分けの種類 | 概要 |

|---|---|

| 用途地域 | 建物の種類や用途、建ぺい率、容積率などを定めることで、それぞれの地域にふさわしい土地利用を誘導します。住居専用地域、商業地域、工業地域など、全部で12種類の用途地域があります。 |

| 地区計画 | 用途地域よりもさらにきめ細かく、地域ごとの特性に合わせた土地利用を定めます。景観、防災、環境保全など、地域独自の課題に対応した計画を策定することができます。 |

| 特別用途地区 | 風俗営業などの特定の業種を制限したり、特定の施設の立地を促進したりするために指定される地域です。 |

区分けの目的

- 街の秩序と調和

- 良好な住環境の保全

- 無秩序な開発の防止

- 災害への備え

- 環境保全

ゾーニングの種類

土地の利用方法を定める区域分け、すなわちゾーニングは、様々な決まりによって成り立っています。これらの決まりは、住む場所、お店、工場など、土地の目的を決める用途地域、土地の広さに対してどのくらいの大きさの建物を建てられるかを示す建ぺい率、土地の広さに対して、建物のすべての階の床面積の合計がどのくらいまで許されるかを示す容積率など、多岐にわたります。

用途地域は、主に住居系、商業系、工業系といった種類に分かれています。それぞれの地域には、建てられる建物の種類や大きさなど、細かい決まりがあります。たとえば、第一種低層住居専用地域は、静かで落ち着いた住宅地の環境を守るため、主に低い建物である住宅の建設が認められています。高い建物は、景観を損ねたり、日当たりを悪くしたりする可能性があるため、制限されています。反対に、商業地域では、お店や事務所などの建物が建てられます。これらの建物は、街の経済活動を支える重要な役割を担っています。さらに、工業地域では、工場や倉庫といった産業活動のための建物が建てられます。

建ぺい率と容積率は、建物の密集度合いを調整するための重要な指標です。建ぺい率は、土地の広さに対して、建物の底面積がどのくらいの割合を占めるかを示します。容積率は、土地の広さに対して、建物のすべての階の床面積の合計がどのくらいの割合を占めるかを示します。これらの率を定めることで、建物の密集を防ぎ、日当たりや風通しを確保することができます。また、空が広くなることで、街の景観を美しく保ち、火事などの災害が起きた際の安全性を高める効果も期待できます。

ゾーニングは、その地域の特性や将来の人口増加、産業発展などの予測に基づいて決められます。ゾーニングは、秩序ある街づくりを進めるための都市計画の大切な要素となっています。

| ゾーニングの要素 | 説明 | 具体例/種類 | 目的/効果 |

|---|---|---|---|

| 用途地域 | 土地の利用目的を定める | 住居系(第一種低層住居専用地域など)、商業系、工業系 | 住宅地の環境保護、経済活動の支援、産業活動の促進 |

| 建ぺい率 | 土地面積に対する建築面積の割合 | – | 建物の密集防止、日当たり・風通し確保、景観保全、災害安全性の向上 |

| 容積率 | 土地面積に対する延床面積の割合 | – | 建物の密集防止、日当たり・風通し確保、景観保全、災害安全性の向上 |

ゾーニングの意義

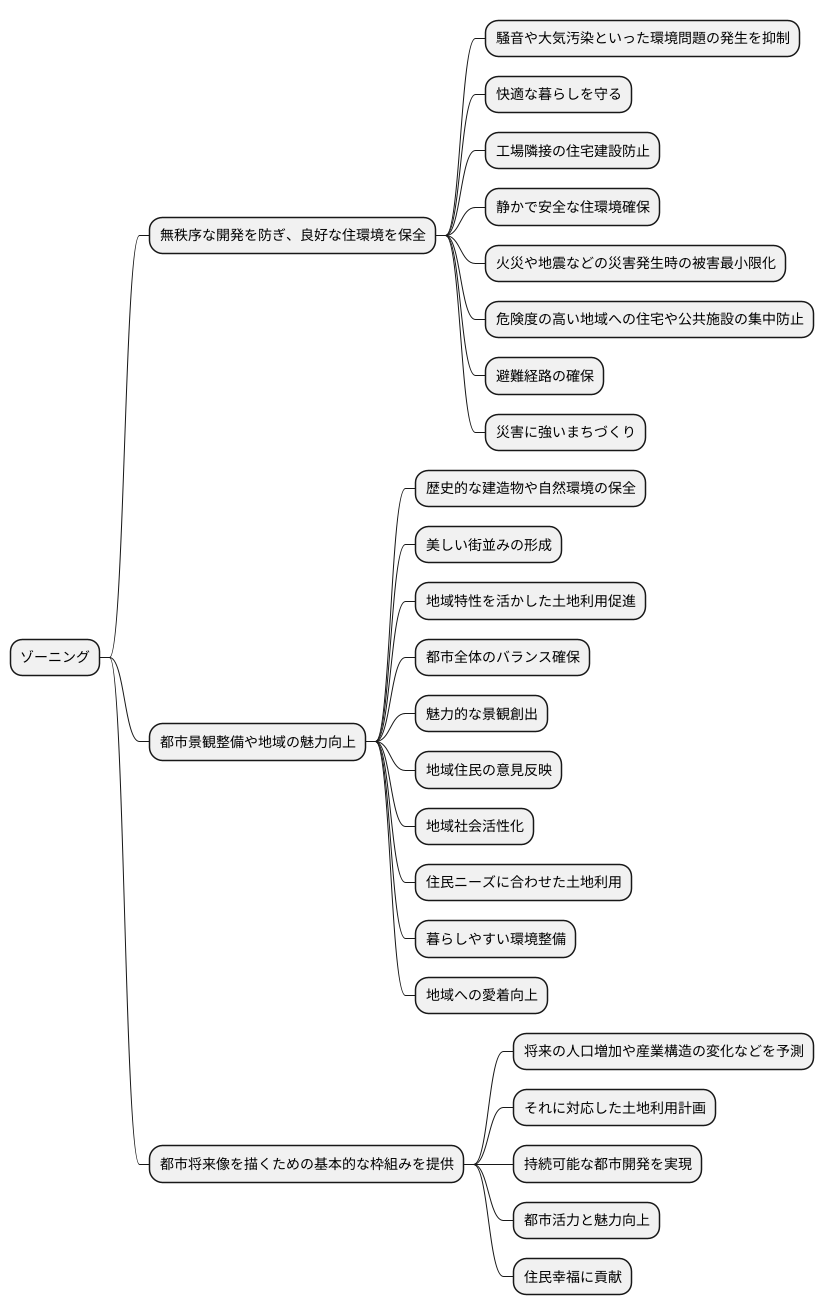

都市計画において、ゾーニングはなくてはならない重要な制度です。ゾーニングとは、都市の土地を用途別に区分けし、それぞれの区域に適した建物の種類や規模、利用方法などを定めることです。これは、都市の健全な発展と住民の生活の質の向上に大きく貢献します。

まず、ゾーニングは無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境を保全する役割を担います。住宅地、商業地、工業地などを明確に区分けすることで、騒音や大気汚染といった環境問題の発生を抑制し、快適な暮らしを守ることができます。たとえば、工場の隣に住宅が建つことを防ぎ、静かで安全な住環境を確保することができます。また、火災や地震などの災害発生時にも、被害を最小限に抑える効果が期待できます。危険度の高い地域に住宅や公共施設が集中することを防ぎ、避難経路の確保などを計画的に行うことで、災害に強いまちづくりが可能になります。

さらに、ゾーニングは都市の景観整備や地域の魅力向上にも繋がります。歴史的な建造物や自然環境の保全、美しい街並みの形成など、それぞれの地域特性を活かした土地利用を促進することで、都市全体のバランスを保ち、魅力的な景観を創出できます。また、地域住民の意見を反映しながらゾーニング計画を進めることで、地域社会の活性化にも寄与します。住民のニーズに合わせた土地利用を実現することで、より暮らしやすい環境が整い、地域への愛着が深まります。

ゾーニングは都市の将来像を描くための基本的な枠組みを提供します。将来の人口増加や産業構造の変化などを予測し、それに対応した土地利用計画を立てることで、持続可能な都市開発を実現できます。ゾーニングは、都市の活力と魅力を高め、住民の幸福に大きく貢献する、都市計画において欠かすことのできない重要な要素と言えるでしょう。

ゾーニングと都市計画

街づくりにおいて、区域分けは中心的な仕組みであり、他の街づくり計画と深く関わっています。区域分けとは、都市計画区域内で土地の利用用途や建物の種類、規模などを規制する制度です。これは、無秩序な開発を防ぎ、良好な都市環境を形成するために重要な役割を果たします。例えば、道路や公園といった公共の場所の整備や、電車やバスなどの交通網づくり、災害への備えといったものは、区域分けと合わせて行うことで、より良い街づくりを実現できます。

区域分けによって土地の使い方の枠組みを決め、その上で公共の施設の配置や交通網の計画を立てることで、街の機能を高め、住人の暮らしを便利にすることができます。例えば、住宅地には静かで安全な環境を確保するために、工場や商業施設の建設を制限したり、商業地には活気ある街並みを形成するために、一定の規模以上の商業施設の建設を促進したりすることができます。また、災害の危険性が高い地域を特定し、区域分けによって建物の種類や高さを制限することで、災害への備えを強化することもできます。例えば、洪水の危険性が高い地域では、建物の建築を制限したり、津波の危険性が高い地域では、避難施設の建設を促進したりすることができます。

区域分けは、街づくり全体の整合性を図り、総合的な街づくりを進めるための土台となる重要な仕組みです。街づくりは、区域分けを軸として、様々な計画をうまく組み合わせることで、より効果的に街の将来像を実現していくことができます。例えば、人口減少が進む地域では、コンパクトシティ構想に基づき、居住区域や商業区域を都市の中心部に集約することで、公共交通の維持や生活利便性の向上を図ることができます。また、環境問題への意識が高まる中で、自然環境の保全と調和した街づくりを進めるためには、区域分けによって緑地や水辺の保全を図り、環境負荷の少ない開発を促進していくことが重要です。

| 区域分けの目的 | 区域分けによる効果 | 区域分けと街づくりの連携 |

|---|---|---|

| 無秩序な開発の防止 良好な都市環境の形成 |

道路、公園等の公共の場所の整備 交通網づくり 災害への備え |

公共の施設の配置 交通網の計画 街の機能向上、住人の暮らしの向上 |

| 土地利用の枠組み決定 | 住宅地:静かで安全な環境確保(工場や商業施設の建設制限) 商業地:活気ある街並み形成(一定規模以上の商業施設建設促進) 災害危険地域:建物の種類・高さ制限、避難施設建設促進 |

街づくり全体の整合性 総合的な街づくり推進 |

| – | – | コンパクトシティ構想:居住区域や商業区域の都市中心部への集約 環境問題:緑地や水辺の保全、環境負荷の少ない開発促進 |

ゾーニングの課題

都市計画において、区域分けは街の骨組みを作る大切な役割を担っています。しかし、その重要性と同時に、いくつかの難しい問題も抱えています。

まず、区域分けによる規制が厳しすぎると、土地の使い方に融通が利かなくなり、街の活気を奪ってしまうことがあります。例えば、商業地域に指定された場所に住宅を建てることが難しく、人々のニーズに合わせた土地活用ができないといった事態が起こりえます。反対に、規制が緩すぎると、計画性のない開発が進んでしまい、騒音や日照の問題など、住環境が悪化する可能性があります。建物が密集しすぎて、緑地が減ってしまうことも考えられます。

さらに、区域分けは将来の街の姿を予測して作られますが、社会や経済の変化は予測が難しく、当初の計画と現実がズレてしまうことがあります。例えば、人口減少が進む地域で商業地域を広げても、需要がなければ建物は空き家のままになってしまいます。そのため、区域分けは定期的に見直し、社会の変化に合わせて柔軟に対応していく必要があります。

また、地域に住む人々の声を取り入れることも重要です。区域分けはそこで暮らす人々の生活に直接関わるものなので、住民が計画に参加できる仕組みが必要です。例えば、説明会や意見交換会を開いたり、インターネットで情報を公開したりすることで、住民の理解と協力を得ながら計画を進めることができます。

これらの問題を解決し、より効果的な区域分けを実現していくことは、これからの都市計画にとって大きな課題と言えるでしょう。住みやすく、活気のある街を作るためには、地域の実情に合わせた柔軟な運用と、住民の声を反映させるしくみが不可欠です。

| 区域分けのメリット・デメリット | 課題と対策 |

|---|---|

|

|

| 住民参加の重要性 |

|

| まとめ |

|