扶養義務:家族を守るための法的責任

調査や法律を知りたい

先生、「扶養義務」って、どんな人に対して生まれるものなんですか?

調査・法律研究家

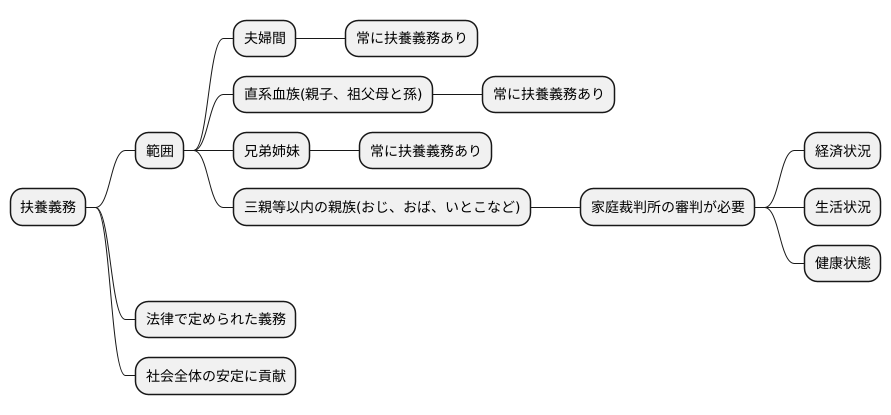

いい質問だね。扶養義務は、夫婦間、親子や祖父母と孫のような直系血族間、そして兄弟姉妹間には法律で必ず発生するものとされているんだよ。これを「当然の扶養義務」というんだ。

調査や法律を知りたい

法律で必ず発生するんですね。でも、おじやおばみたいな親戚にはないんですか?

調査・法律研究家

おじ、おば、いとこなど、三親等以内の親族には、「当然の扶養義務」はないけれども、特別な事情がある場合には、家庭裁判所の審判によって扶養義務を負うように決められることがあるんだよ。

扶養義務とは。

生活していくためのお金などの援助をすることを「扶養義務」といいます。夫婦、親子や祖父母と孫のような直系の血縁関係、そして兄弟姉妹の間では、法律によって必ずこの扶養義務を負うことになっています。また、おじおばやいとこなど、自分から見て三親等以内の親族の間では、特別な事情がある場合に、家庭裁判所の判断によって扶養義務を負うように決められることもあります。

扶養義務とは

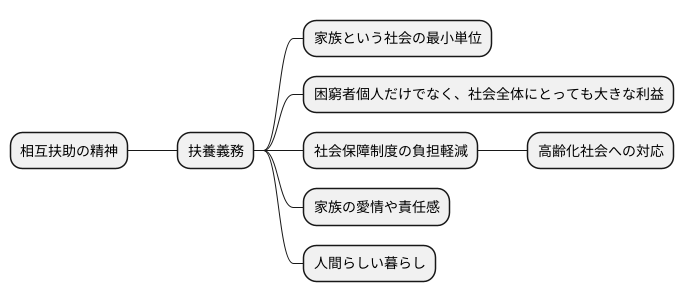

暮らしに困っている人を経済的に助けることは、法律で決められた義務であり、これを扶養義務といいます。これは、すべての人が人として尊厳ある暮らしを送る権利を守るために、とても大切な役割を果たしています。法律では、ある範囲の親族の間でこの扶養義務が定められています。具体的には、夫婦、親子、そして兄弟姉妹の間で、互いに扶養し合う義務があります。つまり、これらの関係にある人たちは、お互いが生活に困ったときには、お金の面で助け合わなければならないのです。これは、家族という社会の最も小さな集団を守るための、法律による強い支えとなっています。

扶養義務は、単なる道徳上の義務ではなく、法律によって守られています。ですから、扶養義務を果たさない場合は、法律に基づいた手続きが取られることがあります。例えば、扶養が必要な人から、家庭裁判所に扶養費の請求をすることができます。裁判所は、当事者のお金に関する事情などを考えて、適切な扶養費の額を決めます。このように、扶養義務は法律によってしっかりと守られているのです。

また、扶養義務は、社会全体が安定するためにも役立っています。家族が互いに助け合うことで、社会保障制度への負担を軽くすることにつながります。これは、高齢化が進む現代社会において、特に大きな意味を持つと言えるでしょう。扶養義務は、個人の問題だけでなく、社会全体の問題でもあるのです。だからこそ、法律は扶養義務をはっきりと定め、それがきちんと守られるようにしているのです。法律で定められた扶養の範囲を超えて、経済的に援助することができる余裕があれば、さらに支援することで、家族の絆をより一層深めることができるでしょう。困っている家族を助けることは、法律上の義務であると同時に、温かい人間関係を築く上でも大切なことと言えるでしょう。

| 扶養義務 | 説明 | 法的措置 | 社会的意義 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 定義 | 暮らしに困っている人を経済的に助ける法律で決められた義務 | すべての人が人として尊厳ある暮らしを送る権利を守る | ||

| 対象者 | 夫婦、親子、兄弟姉妹 | |||

| 義務内容 | 生活に困ったときに、お金の面で助け合う | 扶養義務を果たさない場合、家庭裁判所に扶養費の請求が可能 | ||

| 扶養費決定 | 裁判所が当事者のお金に関する事情などを考慮し決定 | |||

| 社会的役割 | 家族が互いに助け合うことで、社会保障制度への負担を軽減 | 高齢化社会において重要な役割 | ||

| 範囲外支援 | 法律で定められた扶養の範囲を超えて、経済的に援助することができる余裕があれば、さらに支援することで、家族の絆をより一層深めることができる。 | 温かい人間関係を築く上で大切 |

法的根拠

私たちの暮らしの中で、家族を支えることは当然のことと思われていますが、それを法律で定めているのが扶養義務です。この扶養義務の法的根拠となっているのが、人と人との間の権利や義務について定めた民法です。民法の中には家族に関する法律も含まれており、その中で扶養義務について詳しく説明されています。

民法では、夫婦、親子、兄弟姉妹の間には扶養義務があると明記されています。また、それぞれの関係によって扶養義務の内容やどこまで扶養するのかといった範囲も定められています。夫婦の間では、お互いに協力して生活していく義務があり、その中に扶養義務も含まれます。例えば、収入の少ない配偶者や家事労働に専念する配偶者を経済的に支える必要がある場合などがこれに当たります。

親子の間では、子どもが成人するまでは親が子どもを扶養する義務があります。子どもが成長し、成人した後でも、病気や怪我などで自立した生活を送ることが難しい場合には、親が扶養する義務を負う場合があります。これは、子どもが経済的に自立できるようになるまで、あるいは自立が困難な状況にある間、親が生活の面倒を見る責任があるということです。

兄弟姉妹の間にも扶養義務はありますが、その範囲は生活に必要な最低限の援助にとどまります。例えば、兄弟姉妹が生活に困窮している場合に、生活保護を受けるための手続きを手伝ったり、わずかな金銭的な援助をすることなどが考えられます。しかし、親子や夫婦間の扶養義務と比べると、その程度は軽いものとなっています。

このように民法は、家族それぞれが持つ権利や義務を明確にすることで、家族が安定した生活を送れるように重要な役割を担っています。また、民法以外にも、生活保護法など扶養義務に関する法律があります。これらの法律は、民法で定められている扶養義務の内容をより具体的に説明し、補足する役割を果たしています。

複数の法律で扶養義務について定めているということは、それだけ扶養義務が重要であることを示しています。法律によって扶養義務がしっかりと定められていることで、生活に困っている人々を支えるための安全網として機能していると言えるでしょう。

| 関係 | 扶養義務の内容 | 範囲 |

|---|---|---|

| 夫婦 | お互いに協力して生活していく義務(扶養義務を含む) | 収入の少ない配偶者や家事労働に専念する配偶者を経済的に支える |

| 親子 | 子が成人するまで親が子を扶養する義務 子が成人後、病気や怪我などで自立困難な場合も親が扶養する義務を負う場合あり |

子が経済的に自立できるようになるまで、あるいは自立が困難な状況にある間、親が生活の面倒を見る |

| 兄弟姉妹 | 生活に必要な最低限の援助 | 生活保護を受けるための手続きを手伝ったり、わずかな金銭的援助など |

範囲

扶養義務とは、生活に困窮する親族を経済的に支える法的義務のことです。その範囲は、民法で明確に定められています。まず、夫婦間には、互いに扶養する義務があります。これは、結婚という特別な関係性によるものです。次に、親子や祖父母と孫といった直系血族の間にも扶養義務が生じます。これは、世代を超えて続く血の繋がりを重視した規定です。さらに、兄弟姉妹間も互いに扶養する義務を負います。兄弟姉妹は、同じ両親から生まれ、共に育つ中で強い絆を形成することが多いためです。これらの扶養義務は、法律上当然に発生するものであり、特別な手続きは必要ありません。

しかし、扶養義務の範囲はこれらの血縁関係だけに留まりません。三親等以内の親族、例えばおじ、おば、いとこなどにも、場合によっては扶養義務が生じることがあります。ただし、このような場合には、家庭裁判所の審判が必要となります。裁判所は、当事者の経済状況や生活状況、健康状態などを総合的に考慮し、扶養の必要性があるかどうかを判断します。例えば、経済的に困窮している人が病気や障害を抱えており、自力で生活することが難しい場合、三親等以内の比較的裕福な親族に扶養義務を負わせる審判が下される可能性があります。

このように、扶養義務の範囲は法律で定められているものの、家庭裁判所の判断によって広がる可能性があるのです。これは、様々な事情を抱える人々を適切に保護するための、柔軟な仕組みと言えるでしょう。扶養義務は、単なる道徳的な問題ではなく、法律で定められた義務です。困窮している親族を支えることで、社会全体の安定に貢献することに繋がります。

扶養義務と生活保護

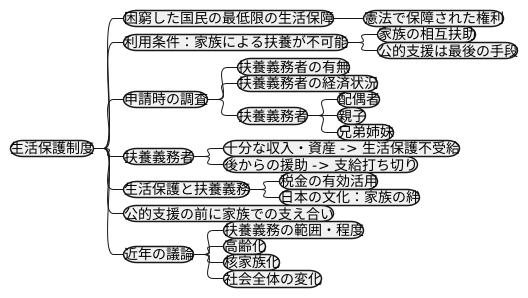

生活保護制度は、困窮した国民の最低限の生活を保障する仕組みです。憲法で保障された国民の権利として、誰もが人間らしく暮らせるよう支える役割を担っています。しかし、この制度を利用するには、家族による扶養が不可能であるという条件があります。日本では、家族がお互いに助け合うことを大切にしており、公的な支援はあくまで最後の手段と捉えられています。そのため、家族に扶養する力があれば、まずは家族の支えを頼ることが求められます。

生活保護を申請する際には、扶養義務者の有無とその経済状況を詳しく調べられます。扶養義務者とは、民法で定められた、家族の中で扶養する義務を負う人のことです。具体的には、配偶者、親子、兄弟姉妹などが該当します。もし、扶養義務者がいて、かつ十分な収入や資産を持っていると判断されれば、生活保護の受給は認められないことがあります。また、生活保護を受けている人が、後から扶養義務者から援助を受けられるようになった場合も、生活保護の支給は打ち切られる可能性があります。

このように、生活保護と扶養義務は深く結びついています。家族の助け合いを基本とし、それが叶わない場合にのみ公的支援を行うという考え方によって、税金などの公的資源を有効に活用することに繋がります。また、家族の絆を大切にする日本の文化も反映されています。生活保護を受けるには、扶養義務者から援助を受けられない事情を明らかにする必要があり、これは、公的な支援の前に、まずは家族で支え合うという日本の社会保障制度の大切な考え方を示しています。

近年、扶養義務の範囲や程度について様々な議論が交わされています。高齢化や核家族化が進む中で、家族のあり方も変化しており、扶養義務の在り方についても、社会全体の変化に合わせて考える必要があるでしょう。

扶養義務の重要性

人は誰しも、人生の様々な場面で助けを必要とすることがあります。幼い頃は親の庇護のもとで成長し、病気や怪我をしたときには周りの人の世話になります。そして歳を重ね、自力で生活することが難しくなったときには、家族や社会の支えが必要不可欠となります。このような相互扶助の精神は、私たちが人間らしく生きていく上で非常に大切なものです。

扶養義務とは、家族という社会の最小単位の中で、互いに助け合うことを法律で定めたものです。これは、家族の繋がりを維持し、社会全体の安定を図る上で重要な役割を果たしています。経済的に困窮している家族を他の家族が支えることで、生活の困窮から脱却し、社会復帰を促すことができます。これは、困窮者個人にとってだけでなく、社会全体にとっても大きな利益となります。

また、扶養義務は社会保障制度の負担軽減にも繋がります。家族が互いに支え合うことで、公的扶助の必要性を減らすことができ、限られた資源をより有効に活用できるようになります。特に、高齢化が進む現代社会において、この役割はますます重要になっています。

しかし、扶養義務は単なる法律上の義務として捉えるべきではありません。家族の愛情や責任感に基づくものとして、互いに支え合うことで家族の絆が深まり、より豊かな人間関係を築くことができます。これは、人生における大きな喜びとなり、心の支えとなるでしょう。

扶養義務は、人間らしい暮らしを支えるための大切な制度です。私たちは、この制度の意義を深く理解し、家族との繋がりを大切にする必要があります。そして、困っている人がいれば手を差し伸べ、支え合う心を育んでいくことが、より良い社会を築くことに繋がると言えるでしょう。