社員に株式購入権を与える意味とは?

調査や法律を知りたい

『ストック・オプション』って、会社の株を安く買える権利のことですよね?

調査・法律研究家

そうですね。ただ『安く買える権利』というよりは、『あらかじめ決めた値段で買える権利』と言った方が正確です。たとえば、今の株価が1万円のとき、今後6ヶ月間は1万円で買える権利を与える、といった具合です。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、それだと株価が1万円のままだったら意味がないですよね?

調査・法律研究家

いいところに気づきましたね。その通りです。ストック・オプションは、株価が上がれば上がるほど、権利を持っている人の利益が大きくなる仕組みです。だから、みんな会社の業績をよくしようと頑張るわけです。

ストック・オプションとは。

会社の役員や従業員が、決められた期間中に、あらかじめ定められた値段で、自分の勤めている会社から会社の株を買うことができる権利のことです。例えば、今の市場価格が1万円の株について、これから6ヶ月間、1万円で買う権利を与えるとします。もし株価が上がれば上がるほど、役員や従業員の利益(1万円と株価の差額)は大きくなります。そのため、役員や従業員の仕事への意欲を高めたり、良い業績を残した場合の褒美として使われることが多いです。

株式購入権の概要

株式購入権とは、一般的にストックオプションと呼ばれ、会社で働く役員や従業員に対して、自社の株式を将来、あらかじめ定められた価格で購入できる権利を与える制度です。

将来の株価上昇を見込んで導入されることが多く、従業員のやる気を高め、会社全体の成長を促す効果が期待されています。

具体例を挙げると、現在の株価が1万円だとします。この時、会社が従業員に「今から半年間、1株1万円で自社株を買える権利をあなたに与えます」と約束します。これが株式購入権、つまりストックオプションです。

もし半年間で株価が2万円に上昇した場合、従業員は1万円で購入した株を市場で2万円で売却し、1万円の利益を得ることができます。このように、株価が上昇すればするほど、従業員の利益は大きくなります。

逆に、もし株価が5千円に下落した場合はどうなるでしょうか。この場合、従業員は権利を行使する必要はありません。つまり、5千円で買う義務はなく、損失を被ることはありません。そのため、従業員にとってはメリットが大きく、リスクは小さい制度と言えるでしょう。

株式購入権は、権利を与える対象者や権利の行使できる期間、購入できる株数など、会社によって様々な条件が設定されています。また、株式購入権の付与は、従業員に対する一種の報酬と見なされる場合もあり、税金や会計処理についても理解しておく必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 役員や従業員に対して、将来、あらかじめ定められた価格で自社株を購入できる権利を与える制度 |

| 別名 | ストックオプション |

| 導入目的 | 将来の株価上昇を見込んで、従業員のやる気を高め、会社全体の成長を促す |

| メリット | 株価上昇に応じて利益を得られる。株価下落時には権利行使の必要がなく、損失を被らない。 |

| リスク | 従業員側にとってリスクは小さい |

| 設定条件 | 権利を与える対象者、権利の行使できる期間、購入できる株数など、会社によって様々 |

| その他 | 従業員に対する一種の報酬と見なされる場合があり、税金や会計処理に注意が必要 |

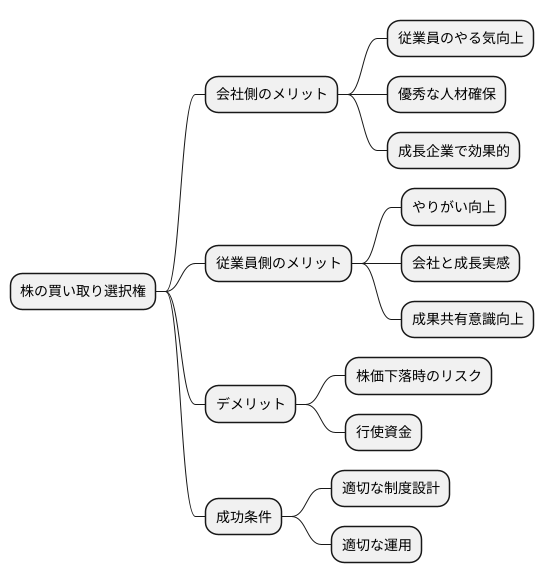

導入の目的と効果

会社が従業員に株を買う権利を与える制度、いわゆる株の買い取り選択権を導入する目的と効果について考えてみましょう。まず、会社にとっての大きな目的は、従業員のやる気を高め、優秀な人材を確保することです。この制度があれば、従業員は自分の会社の株価が上がれば、自分も利益を得ることができます。そのため、より熱心に仕事に取り組むことが期待できます。また、将来大きな利益を得られる可能性があるため、優秀な人材を惹きつけ、引き留める効果も期待できます。

特に、これから成長していく若い会社などは、高い給料を支払うのが難しい場合でも、株の買い取り選択権によって優秀な人材を確保できる可能性があります。

この制度は、会社だけでなく、従業員にもメリットがあります。自分の頑張りが収入に直接つながるため、仕事へのやりがいを感じることができるでしょう。まるで会社の経営者のような気持ちで、会社と共に成長していく実感を得られるかもしれません。

さらに、会社全体で成果を共有する意識を高める効果も期待できます。従業員は株価を上げるために、どうすれば会社が成長するかを真剣に考えるようになり、部署を超えた協力体制が生まれる可能性があります。

一方で、株価が下がってしまった場合は、従業員にとってメリットはありません。また、株の買い取り選択権を行使するための資金が必要になる場合もあります。しかし、適切な制度設計と運用を行うことで、会社と従業員の双方にとって大きなメリットを生み出すことができるでしょう。

株式購入権の種類

{株式購入権の種類}

会社が社員に自社の株を買う権利を与える制度。これが株式購入権です。この権利のことを、よく株式購入オプション、またはストックオプションとも呼びます。この株式購入権には様々な種類があり、それぞれ権利を行使できる条件が細かく定められています。

まず、権利を行使できる期間に着目してみましょう。権利が得られる期間には期限が設けられていることが一般的です。例えば、入社から一定期間が経過した後、もしくは一定の役職に昇進した後に初めて権利を得られるという場合があります。また、権利を得た後でも、権利を行使できる期間は定められています。これは、会社を辞めた後も一定期間は権利を持ち続けられる場合や、逆に会社を辞めた時点で権利が失効する場合など、会社によって様々です。

次に、権利の行使条件には会社の業績目標に紐付けられている場合があります。会社の業績が目標値に達した場合のみ権利を行使できる、といった仕組みです。これは、社員の士気を高め、会社全体の業績向上を促す効果を狙っています。

また、役職によって権利の数が異なるケースもよく見られます。例えば、役職が高いほど多くの権利が与えられ、より多くの株を取得できる、といった具合です。これは、責任ある立場を担う社員に対し、より大きなインセンティブを与えることで、会社への貢献意欲を高めることを目的としています。

さらに、権利行使価格の設定も企業によって様々です。権利が付与された時点での株価と同じ価格で設定されることもあれば、あらかじめ割り引かれた価格で購入できるよう設定される場合もあります。

このように、株式購入権には様々な種類があり、企業は社員のやる気を高めると同時に、会社の業績を伸ばすために、それぞれの企業の事情に合った仕組みを設けています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 権利を行使できる期間 |

|

| 権利行使条件 | 会社の業績目標に紐付けられている場合あり |

| 役職 | 役職によって権利の数が異なる場合あり |

| 権利行使価格 | 権利付与時点の株価と同じ場合や、割り引かれた価格の場合など |

従業員への影響

会社で働く人にとって、株を買う権利であるストックオプションは、大きな良い点になり得ます。もし会社の株の値段が上がれば、多くの利益を得る可能性があり、収入が増える大きな機会となります。

例えば、ある会社の株を1株100円で買う権利を、従業員が持っているとします。この権利はストックオプションと呼ばれます。そして、会社の業績が良くなり、株の値段が1株500円になったとします。この時、従業員は1株100円で株を買い、500円で売ることができます。すると、1株あたり400円の利益が得られます。多くの株を持っていれば、それだけ大きな利益を得ることができるのです。

また、自分の会社の株の値段を気にするようになるため、会社全体の業績や将来について関心を持つようになり、より責任感を持って仕事に取り組むようになる効果も期待できます。自分の仕事が会社の業績に繋がり、ひいては自分の利益にも繋がるという意識を持つことで、仕事へのモチベーションも高まるでしょう。

さらに、会社が成長し、株の値段が上がれば、従業員自身も大きな見込み利益を得られるため、会社と従業員の目的が一致し、一体感を高める効果も期待できます。みんなで会社の成長のために頑張ろうという気持ちが生まれ、会社全体の士気が向上するでしょう。これは、会社が長く続くためにとても大切な要素と言えるでしょう。

このように、ストックオプションは従業員にとって収入増加の機会となるだけでなく、仕事への意欲を高め、会社との一体感を強める効果も期待できる、魅力的な制度と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 収入増加の機会 | 株価上昇による売却益 |

| 責任感の向上 | 株価への関心から業績や将来への意識向上 |

| 会社との一体感向上 | 会社と従業員の目的一致、士気向上 |

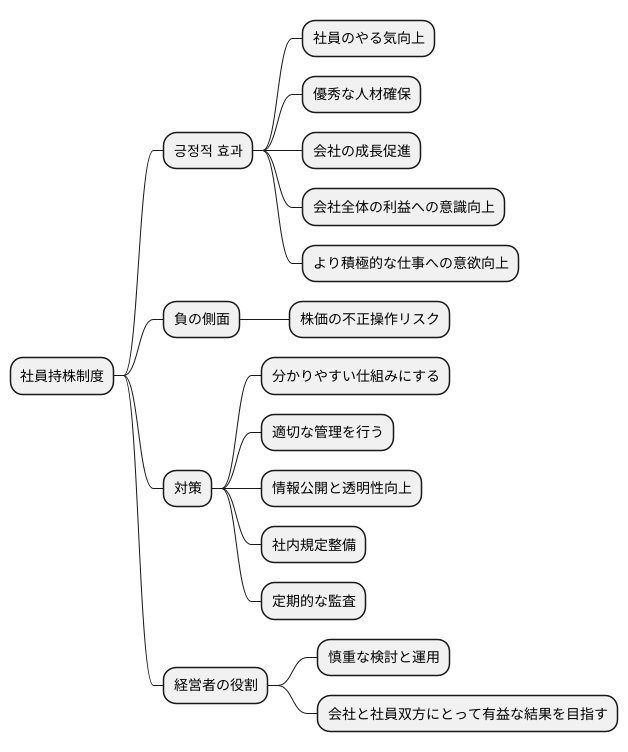

会社の経営への影響

会社の経営状態は、社員へ与える株式購入の権利によって大きく左右されます。この権利は、社員のやる気を高め、優秀な人材を会社に引き入れる力となります。結果として、会社の成長を促す効果が期待できます。

社員に株式を渡すことで、株主の顔ぶれが変わり、会社の舵取りにも影響が出ることがあります。社員が会社の株を持つようになると、会社全体の利益を考え、より一層仕事に励むようになると考えられます。

この権利は、正しく作られ、使われることで、会社の成長と社員の利益を両立させる良い方法となります。社員は会社の成長と共に、自分の権利の価値も上がることを期待し、より積極的に仕事に取り組む意欲を持つようになります。

しかし、一方で、株価を不正に操作するような悪い行為のきっかけとなる心配もあります。権利を得ようとする一部の社員が、不正に株価を操作する可能性があるため、注意が必要です。

そのため、誰にでも分かりやすい仕組みにし、適切な管理を行うことが欠かせません。不正を防ぐため、権利の付与や行使に関する情報を公開し、透明性を高めることが重要です。また、社内規定を整備し、定期的な監査を実施することで、不正行為の抑止に努める必要があります。

会社の経営者は、この権利を有効に活用することで、会社と社員双方にとって有益な結果を得られるよう、慎重に検討し運用する必要があります。適切な管理と運用を行うことで、この権利は会社を成長させ、社員の満足度を高めるための強力な道具となるでしょう。

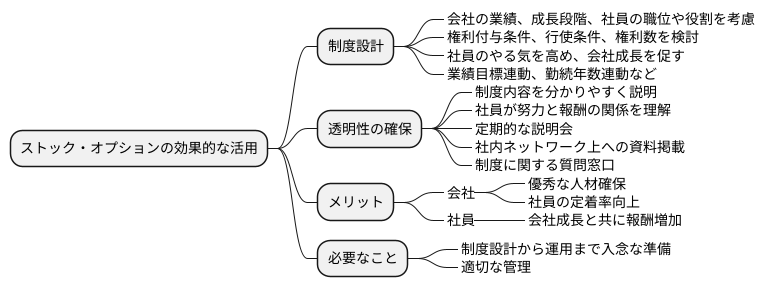

適切な活用方法

会社の業績や成長段階、社員の職位や役割といった様々な要素を考慮し、自社に最適な制度設計を行うことが、ストック・オプションを効果的に活用するための第一歩です。

まず、権利を与える条件や権利を行使できる条件、権利の数などを慎重に検討しなければなりません。ストック・オプションは、社員のやる気を高め、会社の成長を促すための制度です。その目的を達成できるよう、制度設計の段階から綿密な計画が必要です。例えば、業績目標の達成度合いと連動させる、勤続年数に応じて権利の数を増やすなど、様々な方法が考えられます。

制度の内容を社員に分かりやすく説明し、制度の透明性を確保することも、ストック・オプションの効果的な活用には不可欠です。社員が制度を理解し、自分の努力がどのように評価され、報酬にどう反映されるのかを理解することで、仕事への意欲を高めることが期待できます。

例えば、定期的な説明会を実施したり、社内ネットワーク上に資料を掲載したりするなど、社員がいつでも情報にアクセスできる環境を整備することが重要です。また、制度に関する質問窓口を設け、個別の相談にも対応することで、社員の不安や疑問を解消し、制度への理解を深めることができます。

ストック・オプションは、正しく運用すれば、会社と社員双方にとって大きなメリットとなります。会社にとっては、優秀な人材の確保や社員の定着率向上に繋がり、社員にとっては、会社の成長と共に自身の報酬も増加するというやりがいを持つことができます。そのためにも、制度設計の段階から運用方法まで、入念な準備と適切な管理が必要です。