高齢者消除と相続:戸籍消除の落とし穴

調査や法律を知りたい

先生、『高齢者消除』ってどういう制度ですか?なんだか物騒な名前ですね…

調査・法律研究家

確かに、言葉の響きが少し怖い印象を与えますね。高齢者消除とは、100歳以上の人で、長い間行方が分からなくなっている場合、死亡の確認が取れなくても戸籍を消すことができる制度のことです。ただし、これはあくまでも市役所や区役所などの手続き上の便宜のために行われるもので、本当にその人が亡くなったと確定したわけではないのですよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、戸籍が消えたら、相続はどうなるのですか?

調査・法律研究家

重要な点ですね。戸籍が消されただけでは、相続は始まりません。相続手続きをするためには、家庭裁判所に『失踪宣告』の申し立てをする必要があります。失踪宣告が認められると、法律上は亡くなったものとみなされ、相続手続きができるようになります。

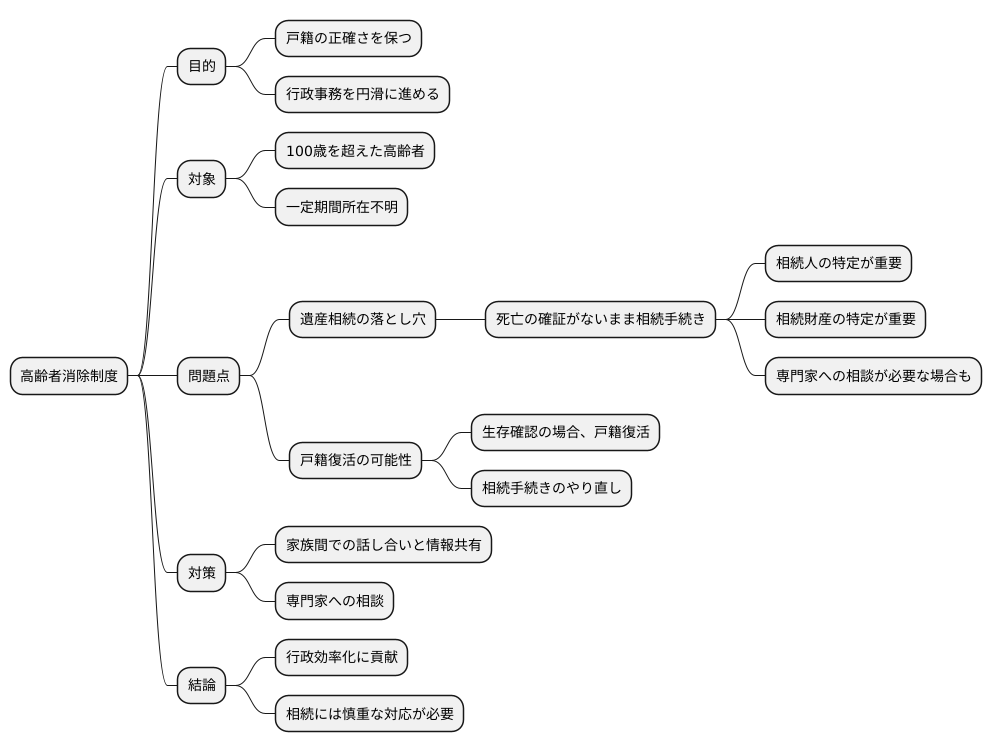

高齢者消除とは。

『所在不明のお年寄りの戸籍の取り扱い』(お年寄りの戸籍の取り扱いとは、100歳以上で所在がわからないお年寄りの場合、亡くなったことが確認されていなくても、いくつかの条件を満たせば戸籍を消すことができる制度のことです。ただし、これはあくまでも役所の事務手続きを簡単にするためのもので、戸籍が消えても遺産相続の手続きは始まりません。遺産相続の手続きを始めるには、行方不明の届け出をする必要があります。)について

はじめに

近ごろ、世の中全体で高齢の方が増えているのに伴い、どこにいるか分からなくなってしまった高齢の方の戸籍をどう扱うかという問題が表面化しています。こうした状況を受けて作られたのが「高齢者消除」というしくみです。これは、100歳を超えた高齢の方で、なおかつ一定の期間、所在が確認できない場合、亡くなったという確証が得られなくても戸籍から消すことができるというものです。一見すると、役所の仕事が簡単になり、使い勝手が良いように思えますが、このしくみには、遺産相続にまつわる落とし穴があるのです。

この「高齢者消除」という制度、目的は戸籍の正確さを保つことと、行政事務を円滑に進めることにあります。100歳を超え、長期間所在不明の高齢者の場合、すでに亡くなっている可能性が高いと考えられます。そこで、死亡の確認がとれなくても戸籍を消除することで、戸籍の現状と現実とのずれを少なくし、行政の効率化を図ろうというわけです。

しかし、この制度を利用する場合、相続手続きには注意が必要です。通常、相続手続きは死亡診断書や死体検案書を基に行いますが、高齢者消除の場合、これらの書類がないまま手続きを進めることになります。そのため、相続人が誰なのか、あるいは相続する財産が何なのかをはっきりさせることがより重要になります。もし、相続関係が複雑な場合や、多額の財産がある場合には、専門家、例えば司法書士や弁護士などに相談し、慎重に進めるべきでしょう。

さらに、高齢者消除後に、実はご本人が生存していたことが判明した場合、戸籍は復活します。そうなると、一度行った相続手続きをやり直さなければならない可能性も出てきます。このような事態を避けるためにも、家族間でしっかりと話し合い、状況を共有しておくことが大切です。この制度は、確かに行政の効率化には貢献しますが、相続という観点からは、慎重な対応が必要となるのです。

制度の概要

近年、平均寿命の伸びに伴い百歳を超える高齢者が増加しています。それと同時に、認知症を患ったり、介護施設に入所したりするなど、様々な理由で行方が分からなくなる高齢者も増えています。高齢者の所在が長期間不明になると、生存確認が難しくなり、行政機関における戸籍管理の負担が増加します。例えば、年金や医療保険などの社会保障制度において、受給資格の確認に時間を要したり、誤って支給し続けるといった事態も懸念されます。また、選挙人名簿の作成や統計調査の精度にも影響を与える可能性があります。

こうした問題に対処するために設けられたのが、高齢者消除制度です。この制度では、百歳以上の高齢者が一定期間所在不明の場合、死亡の確認ができていなくても戸籍を消除することが可能となります。具体的には、市区町村長が職権で調査を行い、親族や関係者への聞き取りなどを通じて生存確認を試みます。それでも所在が確認できない場合、家庭裁判所の許可を得て戸籍を消除します。

戸籍が消除されても、法的に死亡したとみなされるわけではありません。つまり、相続などの法律上の手続きは別途行う必要があります。また、戸籍が消除された後でも、生存が確認された場合は戸籍を復活させることができます。この制度は、あくまでも行政上の事務処理を円滑に進めるための便宜的な措置であり、高齢者の生存権を否定するものではありません。高齢者の権利と福祉を尊重しつつ、増加する行政上の負担を軽減することを目的としています。そのため、制度の適用にあたっては慎重な手続きと判断が求められます。

| 問題点 | 高齢者消除制度 | 制度の目的 |

|---|---|---|

| 高齢者の所在不明による行政機関の負担増加 (戸籍管理、社会保障制度、選挙人名簿、統計調査など) | 一定期間所在不明の百歳以上の高齢者の戸籍消除 (市区町村長による調査、親族への聞き取り、家庭裁判所の許可) | 行政上の事務処理の円滑化と負担軽減 (高齢者の権利と福祉を尊重) |

| 戸籍消除は法的な死亡とは異なる (相続手続きは別途必要、生存確認で戸籍復活可能) | ||

| 便宜的な措置であり、高齢者の生存権を否定するものではない |

相続への影響

人の生死が分からなくなったとき、相続はすぐに始まるわけではありません。戸籍から名前が消えても、法的には死亡したとはみなされないからです。故人の財産などを相続するためには、家庭裁判所へ行き、「失踪宣告」の申し立てをしなければなりません。

失踪宣告とは、長い間行方が分からず、生きているか死んでいるか分からない人を、法律上、死亡したことにする制度です。行政手続きで戸籍から名前が消されることと、失踪宣告は全く別のものです。役所の届け出によって戸籍から名前が消えても、裁判所が失踪宣告の審判を出さない限り、相続は始まりません。つまり、戸籍の消除と相続開始は別の手続きなのです。

相続するためには、まず家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、裁判所の審判を待たなければなりません。審判が出たら、改めて相続の手続きを進めることになります。この二つの手続きの違いをよく理解していないために、相続手続きがなかなか進まないということがよくあります。戸籍の消除は相続の開始を意味するものではないということをしっかりと覚えておきましょう。

特に、高齢者の場合、認知症などで自分の意志で届け出ができないケースも想定されます。このような場合には、家族などが代わりに届け出を行うことになりますが、戸籍消除と相続開始は別の手続きであることを十分に理解しておく必要があります。戸籍が消えた後も、相続手続きを進めるためには、失踪宣告の申し立てをし、裁判所の審判を得る必要があることを忘れてはなりません。この点を誤解すると、相続手続きが滞り、相続人の間で無用なトラブルが生じる可能性も出てきます。円滑な相続のためにも、正しい知識を持つことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 失踪宣告 | 長い間行方が分からず、生死不明の人を法律上死亡したことにする制度 |

| 戸籍の消除 | 行政手続きで戸籍から名前が消されること |

| 相続開始 | 失踪宣告の審判後、開始される |

| 戸籍消除と相続開始の関係 | 別の手続き。戸籍消除は相続開始を意味しない |

| 高齢者の場合 | 認知症などで自身での届け出ができないケースも想定されるため、家族などが代わりに届け出を行う必要がある |

| 手続きの誤解によるリスク | 相続手続きが滞り、相続人間でトラブルが生じる可能性がある |

失踪宣告の必要性

人がこの世からいなくなった時、相続などの手続きを進めるには、法律に則った手続きが必要です。行政の都合で戸籍から名前が消えたとしても、それだけでは法的な問題が解決したことにはなりません。高齢者を対象とした戸籍消除も、戸籍の整理という行政上の手続きであり、その人の存在が法的に消滅した訳ではありません。そのため、相続などの手続きを進めるには、失踪宣告という法的な手続きが必要になるのです。

高齢者消除は、行政機関が戸籍を管理しやすくするための制度です。高齢で長期間所在が不明な人を戸籍から消除することで、戸籍簿の整理や管理を効率化することを目的としています。しかし、これはあくまでも行政上の便宜的な措置に過ぎません。戸籍から名前が消えても、その人の権利や義務がなくなる訳ではありません。特に、相続に関する権利や義務は、戸籍の有無とは関係なく存在します。

一方、失踪宣告は、家庭裁判所が法律に基づいて行う手続きです。一定期間所在不明の状態が続いている人を、法律上失踪したとみなすことで、相続などの手続きを進めることができるようにする制度です。失踪宣告を受けることで、不在者の財産管理や相続手続きが可能となり、残された家族が生活に困らないよう保護する役割も担っています。高齢者消除とは異なり、失踪宣告は個人の権利や義務に直接影響を与える重要な手続きです。

つまり、高齢者消除は行政上の手続きであり、失踪宣告は法律上の手続きです。両者は目的も効果も全く異なる制度です。たとえ高齢者消除によって戸籍から名前が消えても、相続などの手続きを進めるためには、必ず失踪宣告の手続きを行う必要があるのです。戸籍が消除された後、相続人は速やかに家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、法的な手続きを進めることが重要です。そうすることで、円滑に相続手続きを進めることができ、残された家族の生活を守ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人の存在の消滅 | 戸籍から名前が消えても、法的に存在が消滅したわけではない。 |

| 相続などの手続き | 法律に則った手続きが必要。 |

| 高齢者消除 | 行政機関による戸籍整理のための制度。戸籍簿の整理や管理を効率化することを目的とする。あくまでも行政上の便宜的な措置。個人の権利や義務に直接影響を与えない。 |

| 失踪宣告 | 家庭裁判所が法律に基づいて行う手続き。一定期間所在不明の状態が続いている人を、法律上失踪したとみなすことで、相続などの手続きを進めることができるようにする制度。不在者の財産管理や相続手続きが可能となり、残された家族が生活に困らないよう保護する役割も担う。個人の権利や義務に直接影響を与える。 |

| 相続手続きにおける必要性 | 高齢者消除で戸籍から名前が消えても、相続などの手続きには失踪宣告が必要。 |

| 相続人の対応 | 戸籍消除後、速やかに家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、法的手続きを進めることが重要。 |

手続きの注意点

お年寄りの方の所在が分からなくなった場合、市区町村役場で行う『高齢者所在不明届』と家庭裁判所で行う『失踪宣告』は、それぞれ別の手続きです。この二つをごちゃまぜにしないように注意しなければなりません。

まず、お年寄りの方が見当たらなくなったときは、お住まいの市区町村役場に『高齢者所在不明届』を提出します。これは、役場で戸籍の附票に「所在不明」と記載してもらうための手続きです。この届出によって、お年寄りの方が公的サービスを受けられなくなるといった不利益が生じることはありません。また、この手続き自体は比較的簡単で、必要な書類を揃えればスムーズに進みます。

一方、『失踪宣告』は、家庭裁判所で行う、より複雑な手続きです。これは、一定期間所在不明の状態が続いた方を、法律上死亡したものとみなすための制度です。失踪宣告が確定すると、相続手続きを進めることができます。『失踪宣告』の申請には、『高齢者所在不明届』とは異なる書類が必要となります。また、裁判所による調査や審理が必要となるため、申立から確定までにはある程度の時間がかかります。場合によっては数ヶ月かかることもありますので、早めに準備を始めることが重要です。

相続人は、『高齢者所在不明届』が受理された後、速やかに家庭裁判所に相談し、『失踪宣告』の手続きを進めることが大切です。

『失踪宣告』の手続きは複雑で、必要な書類や手続きの流れも難しいため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、手続きの不備による遅延を防ぎ、円滑に相続手続きを進めることができます。必要な情報を事前に収集し、しっかりと準備しておくことで、スムーズな手続きにつながります。

| 項目 | 高齢者所在不明届 | 失踪宣告 |

|---|---|---|

| 手続き場所 | 市区町村役場 | 家庭裁判所 |

| 目的 | 戸籍の附票に「所在不明」と記載 | 所在不明者を法律上死亡とみなす |

| 手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 複雑 |

| 所要期間 | 短い | 数ヶ月かかる場合も |

| 必要な書類 | 届出に必要な書類 | 失踪宣告に必要な書類 |

| 専門家への相談 | 不要 | 推奨 |

| 相続手続き | 不可 | 可能 |

まとめ

人が長い間行方が分からなくなると、家族は様々な不安を抱えることになります。行政手続きも滞り、財産管理も難しくなるなど、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。このような事態に対応するために設けられた制度の一つが高齢者消除です。高齢者消除とは、100歳以上で7年以上生死が確認できない場合に、市区町村長が職権で戸籍から消除する制度です。これは、戸籍の正確性を保ち、行政の円滑な運営を図ることを目的としています。しかし、高齢者消除はあくまで戸籍上の手続きであり、法的な死亡を意味するものではありません。

相続を考える上で重要なのは、高齢者消除と相続開始は別の手続きだということです。高齢者消除が行われたとしても、ただちに相続が開始されるわけではありません。相続を始めるには、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行う必要があります。失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間継続した場合に、法律上死亡したものとみなす制度です。通常、7年間生死不明の状態が続けば失踪宣告の申立ができますが、災害による場合は1年間で申立が可能です。裁判所が失踪宣告を確定すると、その日から相続が開始されます。つまり、戸籍から消除されていても、失踪宣告が確定するまでは相続は開始されないのです。

高齢者消除と失踪宣告は、それぞれ異なる目的と効果を持つ別々の手続きです。高齢者消除は戸籍管理の効率化のため、失踪宣告は相続開始のためのものです。両者を混同すると、相続手続きが滞ってしまう可能性があります。円滑な相続のためには、それぞれの制度の違いを正しく理解し、適切なタイミングで必要な手続きを行うことが大切です。手続きについて疑問があれば、市区町村役場、家庭裁判所、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、複雑な手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

| 制度 | 目的 | 条件 | 効果 | 相続との関係 |

|---|---|---|---|---|

| 高齢者消除 | 戸籍の正確性の保持、行政の円滑な運営 | 100歳以上で7年以上生死不明 | 戸籍からの消除 | 相続は開始されない。相続開始には失踪宣告が必要 |

| 失踪宣告 | 相続開始 | 通常7年間生死不明(災害の場合は1年間) | 法律上死亡とみなされる | 失踪宣告確定日から相続開始 |