嫡出でない子と法律

調査や法律を知りたい

先生、「嫡出でない子」って、お父さんとお母さんが結婚していない間に生まれた子供のことですよね?

調査・法律研究家

そうです。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。婚外子や非嫡出子とも言います。

調査や法律を知りたい

お母さんとの親子関係は生まれるとすぐに決まるんですよね? お父さんとは違うんですか?

調査・法律研究家

お母さんとの関係は生まれた時点で決まります。しかし、お父さんとの関係は『認知』という手続きが必要です。お父さんが子供を自分の子だと認めることで、法律上の父子関係が生まれます。

嫡出でない子とは。

正式な夫婦でない男女の間に生まれた子ども(法律では、婚姻関係にない男女間に生まれた子を「嫡出でない子」と言います。他にも「婚外子」「非嫡出子」などとも言います。)について。父親との親子関係は、父親が子どもを自分の子だと認めることで初めて成立します。一方、母親との親子関係は、子どもが生まれた時点で当然に成立すると裁判では判断されています。

はじめに

近ごろ、さまざまな家族の形が見受けられるようになり、婚姻届を出していない男女の間に子どもが生まれることも珍しくなくなりました。法律では、このような子どもたちは「嫡出でない子」と呼ばれ、婚姻届を出した男女から生まれた「嫡出子」とは法的な取り扱いが異なる部分があります。この記事では、嫡出でない子にまつわる法律上の問題、特に父親との親子関係を認めるための「認知」という手続きを中心に説明し、嫡出子と嫡出でない子の法的な立場の違いがどのような問題を生み出しているのかについて考えていきます。

まず、「嫡出でない子」とは、父母が婚姻関係にないときに生まれた子のことです。一方で、「嫡出子」は、父母が婚姻関係にあるときに生まれた子を指します。法律上、嫡出子と嫡出でない子では、相続や扶養など、さまざまな権利義務において違いが生じることがあります。中でも大きな違いは、父親との親子関係の成立についてです。嫡出子の場合、出生届を出すだけで自動的に父親との親子関係が成立しますが、嫡出でない子の場合、父親が子どもを自分の子どもだと認める「認知」という手続きが必要になります。

この「認知」は、父親が生存中に自ら行うのが原則です。しかし、父親が認知する前に亡くなってしまった場合、子どもは家庭裁判所に「認知の訴え」を起こすことができます。この訴えでは、父親が子どもを認知する意思を示していた証拠などを提出し、父親との親子関係があったことを証明しなければなりません。認知が成立すると、嫡出でない子も嫡出子と同様に、父親の相続人となる権利や、父親から扶養を受ける権利などが認められます。

親子関係は、個人が自分自身を理解し、社会生活を送る上で非常に大切な要素です。そのため、嫡出か嫡出でないかによって差が生じることは、社会全体の公平さという視点からも大きな課題と言えるでしょう。子どもたちが、生まれた時の状況によって不利益を被ることがないよう、法整備や社会制度の充実が求められています。この記事を通して、嫡出でない子を取り巻く現状と課題について理解を深め、より良い社会の実現に向けて共に考えていきましょう。

| 種類 | 定義 | 父親との親子関係 | 相続・扶養 |

|---|---|---|---|

| 嫡出子 | 父母が婚姻関係にあるときに生まれた子 | 出生届で自動成立 | 権利あり |

| 嫡出でない子 | 父母が婚姻関係にないときに生まれた子 | 認知が必要(父親生存中は父親自ら、死亡時は認知の訴え) | 認知成立後、権利あり |

父子の関係

親子という繋がりは、血縁だけでなく法的な手続きによっても定められます。実の父親であっても、法律上の親子関係がなければ、子供は父親の戸籍に入ることができず、相続や扶養といった権利も発生しません。嫡出でない子供の場合、父親との法的な親子関係を築くには「認知」という手続きが必要です。

認知とは、男性が子供を自分の子と認める法的な行為です。この認知には、自発的に行う「任意認知」と、裁判所を通じて行う「強制認知」の二種類があります。任意認知は、出生届に父親の名前を記載する、あるいは公正証書を作成するといった比較的簡単な方法で行うことができます。父親が協力的であれば、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

一方、父親が認知を拒否する場合は、強制認知の手続きが必要となります。母親や子供が家庭裁判所に申し立てを行い、DNA鑑定などの客観的な証拠を基に、裁判所が親子関係の有無を判断します。裁判所が親子関係を認めれば、強制的に認知が成立します。しかし、裁判となると時間や費用がかかる上、精神的な負担も大きいため、できる限り任意認知で解決することが望ましいと言えます。

認知は、子の法的権利を守る上で非常に大切です。認知によって初めて、子供は父親の戸籍に入り、相続権や扶養請求権を得ることができます。また、父親の苗字を名乗ることや、父親との面会交流を求めることも可能になります。しかし、認知の手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。そのため、手続きに戸惑う人や、認知そのものを知らない人も少なくありません。結果として、子の権利が十分に守られていないケースも存在します。認知に関する情報提供や支援体制の拡充は、社会全体の課題と言えるでしょう。

| 認知の種類 | 方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 任意認知 | 出生届に父親の名前記載 公正証書作成 |

父親の協力が必要 比較的簡単な手続き |

| 強制認知 | 家庭裁判所への申し立て DNA鑑定などの証拠提出 裁判所による親子関係判断 |

父親が認知を拒否する場合 時間・費用・精神的負担大 |

| 認知の効果 |

|---|

| 父親の戸籍に入る |

| 相続権の取得 |

| 扶養請求権の取得 |

| 父親の苗字を名乗る |

| 父親との面会交流 |

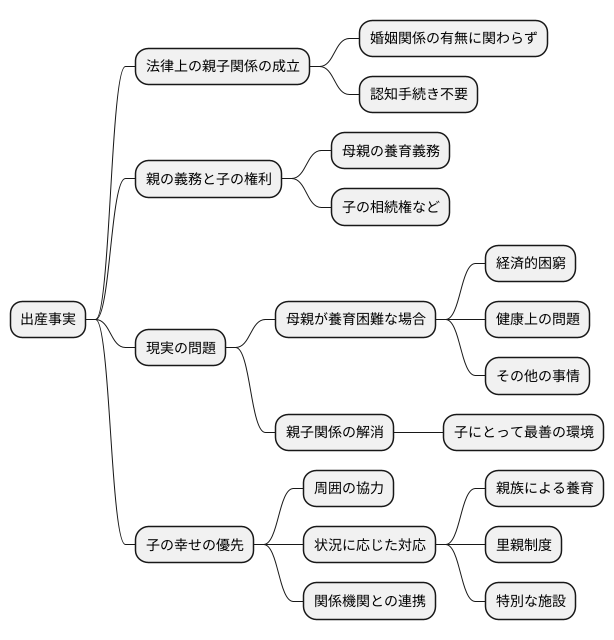

母子の関係

お母さんがお子さんを出産したという事実があれば、法律上、お子さんとお母さんの間に親子関係が認められます。これは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれたお子さん、つまり法律上の婚姻によって生まれたお子さんの場合と同じです。婚姻関係の有無に関わらず、出産という事実だけで親子関係が認められるのです。そのため、父親に子どもを認知してもらうための手続きなどは一切不要です。

親子関係が法律で認められると、お母さんにはお子さんを育てる義務が生じますし、お子さんにはお母さんの財産を受け継ぐ権利など、様々な権利が認められます。このように、お子さんの権利を守るためには、親子関係が法律上きちんと認められることがとても大切です。生まれたお子さんが法律上の婚姻によって生まれたお子さんと全く同じように扱われることは、お子さんの権利を守る上で非常に重要な意味を持ちます。

しかし、現実の世界では、様々な事情でお母さんがお子さんを育てることが難しい場合や、親子関係を解消したいと考える場合もあります。例えば、お母さんが経済的に困窮していたり、健康上の問題を抱えていたり、あるいは、その他の個人的な事情があるかもしれません。また、お子さんにとって最善の環境が、お母さんと一緒に暮らすことではないと判断される場合もあるでしょう。

このような状況に直面した場合、何よりも優先されるべきは、お子さんの幸せです。お子さんが健やかに成長できるよう、周りの大人たちが協力して、状況に合わせた適切な対応をする必要があります。具体的な対応としては、親族による養育、里親制度の活用、特別な施設での養育など、様々な選択肢が考えられます。それぞれの状況に合わせて、お子さんにとって何が一番良いのかを慎重に見極め、関係機関と連携を取りながら、最善の道を模索していく必要があります。

法律上の問題

血のつながった親子でありながら、婚姻関係にない両親から生まれた子供は、法律上、さまざまな困難に直面することがあります。特に、父親との親子関係が法的に確定されていない場合、子供は父親の財産を相続する権利も、父親から養育費を受け取る権利も持ちません。父親が子供との親子関係を認めない場合、子供側が裁判所に訴え出て、親子関係を法的に確定させる手続きが必要となります。この手続きは「強制認知」と呼ばれますが、裁判に持ち込むには証拠集めや弁護士への相談など、多大な時間と費用がかかります。また、親子関係をめぐる争いは、家族関係に深い傷を残す可能性があり、長期化すれば子供に精神的な負担をかけることにもなりかねません。たとえ父親が子供との親子関係を認めたとしても、婚姻関係にある両親から生まれた子供と比べて、相続において不平等な扱いを受けるなど、いまだに差別的な状況が残っているのが現状です。例えば、相続においては、婚姻関係にある両親から生まれた子供に比べて、相続分が少なくなる場合があります。このような法的な不平等は、子供の権利を踏みにじるだけでなく、家族全体の和を乱す要因ともなりかねません。子供の福祉、そして家族の安定を守るためには、一日も早く法律を見直し、時代に合ったものにする必要があるでしょう。血のつながった親子であれば、婚姻関係の有無に関わらず、等しく権利が保障されるべきであり、そのための法整備が急務です。

| 問題点 | 具体的な問題 | 影響/結果 |

|---|---|---|

| 非嫡出子の権利 | 父親との親子関係が法的に確定されていない場合、相続権や養育費請求権がない | 子供は父親の財産を相続できない、父親から養育費を受け取れない |

| 強制認知の困難 | 裁判に持ち込むには証拠集めや弁護士への相談など、多大な時間と費用がかかる | 家族関係に深い傷を残す可能性、子供に精神的な負担をかける可能性 |

| 相続における差別 | 婚姻関係にある両親から生まれた子供に比べて、相続分が少なくなる場合がある | 子供の権利を踏みにじる、家族全体の和を乱す要因 |

| 法整備の必要性 | 法律が時代に合っていない | 子供の福祉と家族の安定が守られない |

今後の課題

血縁上の親子関係が法的に確定していない子どもたちの法的保護をより強固なものとするためには、法整備だけでなく、社会全体の意識改革も必要不可欠です。まず、認知手続きの簡素化は喫緊の課題です。現状では、認知手続きが複雑で時間と費用がかかるため、手続きを断念してしまうケースも少なくありません。そのため、より簡便で利用しやすい制度設計が必要です。例えば、オンラインでの申請を可能にする、必要書類を減らす、といった改善策が考えられます。

次に、法的に認められた親子とそうでない親子における子どもたちの権利格差の是正も重要な課題です。相続や扶養といった面で、法的に親子関係が認められていない子どもたちは、不利益を被っている現状があります。これらの不利益を解消するために、法改正が必要となるでしょう。具体的には、相続における法定相続分を認める、扶養義務を明確化する、といった法改正が考えられます。

法整備と並行して、社会全体の意識改革も重要です。結婚という形式にとらわれず、様々な家族のあり方を認め合い、子どもたちが等しく愛され、育てられる社会を実現していく必要があります。そのためには、学校教育やメディアを通じて、多様な家族のあり方について理解を深める機会を増やすことが重要です。また、法的に親子関係が認められていない子どもたちに対する偏見や差別をなくすための啓発活動も必要です。子どもたちの幸せは、社会全体の責任です。一人ひとりがこの問題に関心を持ち、行動を起こしていくことが、より良い社会を築くことに繋がっていくでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 認知手続きの煩雑さ | – 手続きの簡素化 – オンライン申請の導入 – 必要書類の削減 |

| 親子関係による権利格差 | – 相続における法定相続分の付与 – 扶養義務の明確化 – 法改正 |

| 社会全体の意識の低さ | – 多様な家族のあり方の理解促進 – 学校教育やメディアによる啓発 – 偏見・差別の解消 |