抗弁権:盾と矛の攻防

調査や法律を知りたい

先生、「抗弁権」って難しくてよくわからないんですけど、簡単に言うとどういう権利なんですか?

調査・法律研究家

そうだね、簡単に言うと、自分が訴えられた時に、反論するための権利のことだよ。例えば、お金を貸した人が返してくれないから裁判を起こしたとする。でも、実はお金を借りた人は『もう返した』と主張したい。そういう時に、『もう返済した』と主張できる権利が抗弁権なんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。お金を借りた人が『もう返した』と主張する権利っていうことですね。他に例はありませんか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、壊れた商品を買った人が、お店に『お金を返して』と裁判を起こされた時に、『商品は壊れていたからお金は払いません』と主張する権利も抗弁権だよ。このように、訴えられた人が反論するための権利が抗弁権なんだ。

抗弁権とは。

「『反論できる権利』について説明します。裁判で、訴えた側が何かを主張してきたとき、訴えられた側は、その主張を退けるための反論をすることができます。この反論をする権利のことを、反論できる権利と言います。例えば、売買契約で、売り主が買い主に対して、お金を払うように請求してきたとします。このとき、買い主は「品物を受け取っていないから、お金は払いません」と反論して、お金の支払いを拒むことができます。これは反論できる権利の一種で、同時に物事を行うことを求める反論できる権利にあたります(民法533条)。他にも、催告の抗弁権(民法452条)や、検索の抗弁権(民法453条)など、色々な反論できる権利があります。

反論する権利

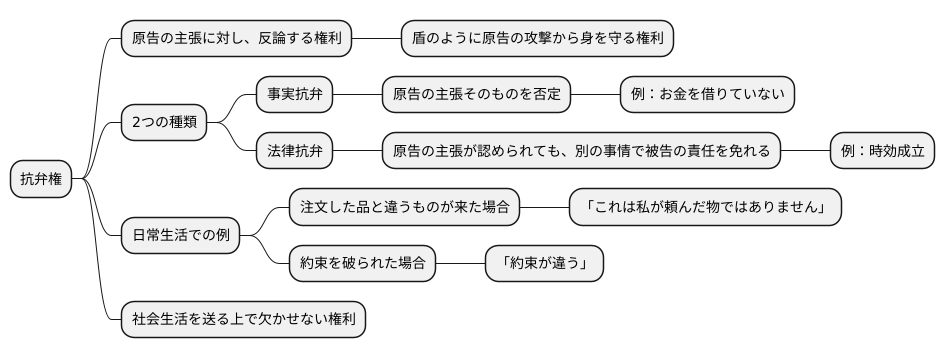

裁判では、誰かを訴える側を原告、訴えられる側を被告と呼びます。原告は訴えを起こし、自分の主張が正しいことを証明しようとします。これに対し、被告は自分の正当性を主張し、原告の訴えを退けなければなりません。この時、被告が持つ強力な武器の一つが「抗弁権」です。

抗弁権とは、原告の主張に対し、反論する権利です。たとえば、原告の主張が事実と違うと反論したり、あるいは別の理由を挙げて、原告の訴えが認められないと主張することができます。まるで盾のように、原告の攻撃から身を守るための権利と言えるでしょう。

この抗弁権には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、原告の主張そのものを否定する「事実抗弁」です。たとえば、お金を借りたという原告の主張に対し、「実際にはお金を借りていない」と反論するのが事実抗弁です。もう一つは、原告の主張が認められたとしても、別の事情で被告の責任を免れると主張する「法律抗弁」です。たとえば、お金を借りたのは事実だが、時効が成立しているので返済義務はない、と反論するのが法律抗弁です。

日常生活でも、抗弁権に似た状況はよく見られます。たとえば、飲食店で注文した品と違うものが運ばれてきたとします。この時、「これは私が頼んだ物ではありません」と店員に伝えるのは、抗弁権の行使に例えることができます。あるいは、約束を破られた時に、「約束が違う」と反論することも、抗弁権に似た行為と言えるでしょう。このように、不当な要求や主張に対し、反論し、正しい状態を求める権利は、社会生活を送る上で欠かせないものなのです。

同時履行の抗弁

互いに約束事を交わしたとき、片方だけが義務を果たさないまま、もう片方にだけ義務の履行を求めるのは不公平です。このような不公平を防ぐための重要な権利が、「同時履行の抗弁権」です。

身近な例として、商品の売買を考えてみましょう。売り手は買い手に商品を渡す義務があり、買い手は売り手に代金を支払う義務があります。この売買契約において、売り手が商品を渡す前に、買い手に代金の支払いを求めたとします。このような場合、買い手は「商品を受け取っていないので、代金は支払いません」と反論できます。これが同時履行の抗弁権の行使です。

つまり、同時履行の抗弁権とは、互いに義務を負っている場合、相手が自分の義務を果たすまで、自分も義務を果たすことを拒否できる権利です。これは、契約関係における対等な立場を守るための権利と言えるでしょう。

もし、この抗弁権がなければ、買い手は商品を受け取っていないにもかかわらず、代金を支払わなければなりません。そして、商品を受け取れないまま泣き寝入りする可能性も出てきます。このような事態を防ぐために、同時履行の抗弁権は重要な役割を果たします。

ただし、この権利を行使するには、いくつかの条件があります。例えば、双方の義務が同時に履行されるべきものであること、相手方が義務の履行を怠っていること、そして自分が履行の用意ができていることなどです。これらの条件を満たしていない場合には、同時履行の抗弁権を行使することはできません。

このように、同時履行の抗弁権は、契約における公平性とバランスを保つための重要な権利です。売買契約以外にも、賃貸借契約や請負契約など、様々な契約関係でこの権利は行使できます。自分の権利を守るためにも、この権利についてきちんと理解しておくことが大切です。

| 権利名 | 同時履行の抗弁権 |

|---|---|

| 定義 | 互いに義務を負っている場合、相手が自分の義務を果たすまで、自分も義務を果たすことを拒否できる権利 |

| 目的 | 契約関係における不公平を防ぐため。契約における公平性とバランスを保つため。 |

| 例 | 商品の売買において、売り手が商品を渡す前に代金を請求した場合、買い手は商品を受け取るまで支払いを拒否できる。 |

| 条件 |

|

| 適用範囲 | 売買契約、賃貸借契約、請負契約など様々な契約関係 |

催告の抗弁

「催告の抗弁」とは、お金を借りた人が返済期限を守らなかった場合でも、貸した人がきちんと返済を求める手続き(催告)をしなかったために、借りた人が本来負うべき責任の一部を免れることができるというものです。 これは、民法で定められた重要な権利の一つです。

例えば、お金を借りた人が返済期限までに返済しなかったとします。本来であれば、期限の次の日から遅延損害金(いわゆる利息)が発生します。しかし、貸した人がすぐに返済を求めずに、長い間放置していたとします。このような場合、借りた人は、「催告の抗弁」を理由に、一定期間の遅延損害金を支払わなくて済む可能性があります。

具体的には、貸した人が返済を請求する正式な手続きを「催告」と言います。この催告には、内容証明郵便などで返済を求める意思表示をすることが含まれます。この催告によって、初めて遅延損害金が発生し始めます。つまり、催告がされるまでの期間の遅延損害金は、借りた人は支払う必要がないのです。

なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、貸した人がきちんと返済を請求しないことで、借りた人がどれだけの遅延損害金を支払うべきか分からず、不利益を被る可能性があるからです。催告することで、借りた人は現状を正しく認識し、今後の対応を考えることができます。また、貸した人が意図的に催告を遅らせることで、不当に多くの遅延損害金を得ようとすることを防ぐ意味合いもあります。

期限を守ることはもちろん大切ですが、貸した人にも適切な時期に返済を請求する責任があります。催告の抗弁は、お金を借りた人のみを守る制度ではなく、お金の貸し借りの関係における公正さを保つための重要な制度と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 催告の抗弁 | お金を借りた人が返済期限を守らなかった場合でも、貸した人がきちんと返済を求める手続き(催告)をしなかったために、借りた人が本来負うべき責任の一部を免れることができる。 |

| 遅延損害金 | 返済期限の次の日から発生する利息。催告によって発生し始めるため、催告がされるまでの期間の遅延損害金は支払う必要がない。 |

| 催告 | 貸した人が返済を請求する正式な手続き。内容証明郵便などで返済を求める意思表示をすることが含まれる。 |

| 催告の抗弁の目的 |

|

検索の抗弁

「捜索の抗弁」とは、少し変わった権利のことです。お金を借りた人が、貸した人の居場所が分からなくなった時、裁判所にそのお金を預けることで、利息の支払いをしなくて済むようになる権利です。貸した人を見つけようと努力しても見つからない場合、お金を借りた人が不利益を受けるのを防ぐためのものです。お金を返したい気持ちがあっても、貸した人が見つからないと、お金を借りた人は落ち着かない日々を送ることになります。この権利は、そのような状況からお金を借りた人を守るためのものです。

お金を借りた人は、貸した人に返済する義務があります。しかし、貸した人がどこにいるか分からなければ、返済したくてもできません。このような場合、いつまでも利息を払い続けるのは不公平です。そこで、「捜索の抗弁」という権利を行使することで、利息の支払いを止めることができるのです。この権利を使うためには、お金を借りた人が貸した人の捜索を尽くしたことを証明する必要があります。単に「見つからない」と言うだけでは認められません。住民票を確認したり、知人・親族に連絡を取ったり、あらゆる手段を講じて捜索したことを示す必要があります。また、裁判所にお金を預ける手続きもしなければなりません。預けるお金は、元金だけでなく、すでに発生している利息も含みます。

この権利は、お金を借りた人が故意に貸した人の居場所を隠している場合などには、認められません。本当に貸した人の居場所が分からず、返済したくてもできない場合にのみ、認められる権利です。「捜索の抗弁」は、民法に定められた制度です。お金を借りた人は、この権利があることを知っておくことで、不測の事態に備えることができます。また、貸した人も、この権利があることを知っておけば、連絡が取れなくなるような事態を避けるように注意するでしょう。お金の貸し借りにおいて、両者が安心して取引を行うために、このような制度があることは重要です。お金を借りた人がこの権利を行使した場合、貸した人は、自分が名乗り出てお金を受け取るまでは、利息を受け取ることはできません。この制度は、お金を借りた人だけでなく、貸した人の権利も守るためのバランスの取れた仕組みと言えます。

| 制度名 | 捜索の抗弁 |

|---|---|

| 目的 | 貸主の居場所不明時の債務者の不利益防止 |

| 対象者 | 貸主の居場所が分からず返済したくてもできない債務者 |

| 効果 | 利息支払いの停止 |

| 要件 |

|

| 根拠法 | 民法 |

| 備考 | 貸主は名乗り出て金銭を受け取るまで利息を受け取れない。債務者と貸主の権利のバランスを保つための制度。 |

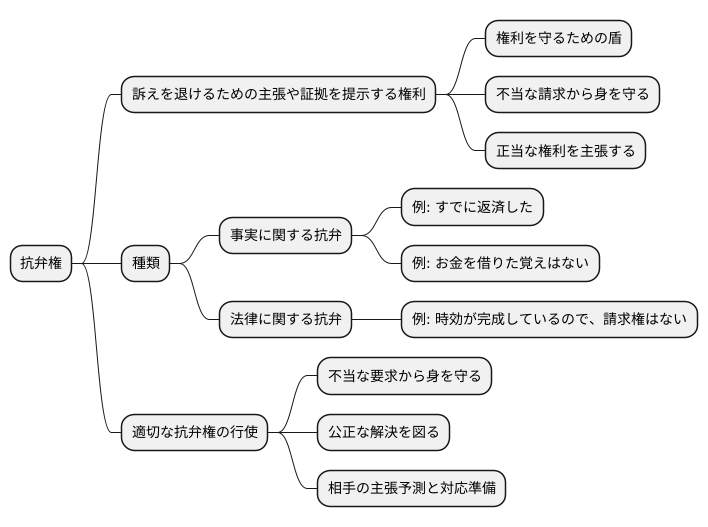

権利を守るための盾

権利を守るための盾となる抗弁権は、さまざまな法的もめごとにおいて、訴えられた側にとって非常に大切な武器となります。不当な請求から自分を守り、正当な権利を主張するための盾と言えるでしょう。法律の世界では、一人ひとりの権利を守るための様々な仕組みが用意されており、抗弁権もその一つです。権利の上に成り立つ社会の秩序を守るために、抗弁権はなくてはならないものと言えるでしょう。

たとえば、お金を貸したのに返してもらえない場合、貸した側は裁判を起こして返済を求めることができます。しかし、もし借りた側が「すでに返済した」と主張できれば、それは抗弁の一つとなります。また、「お金を借りた覚えはない」と主張することも、抗弁となります。このように、抗弁権とは、訴えられた側が、訴えを退けるための主張や証拠を提示する権利のことを指します。

抗弁には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、事実に関する抗弁です。たとえば、「すでに返済した」「お金を借りた覚えはない」といった主張は、事実に関する抗弁にあたります。裁判では、これらの主張が真実かどうかを証拠によって明らかにする必要があります。もう一つは、法律に関する抗弁です。たとえば、時効が成立している場合、「時効が完成しているので、請求権はない」と主張することができます。これは、法律に関する抗弁にあたります。

自分自身の権利を守るためにも、また、相手との関係を適切に保つためにも、抗弁権についての理解を深めることは重要です。適切な場面で適切な抗弁権を行使することで、不当な要求から身を守り、公正な解決を図ることが可能になります。また、抗弁権を理解することは、相手がどのような主張をしてくるのかを予測し、それに対応するための準備をすることにも役立ちます。日頃から法律や権利に関する知識を深め、いざという時に備えておくことが大切です。

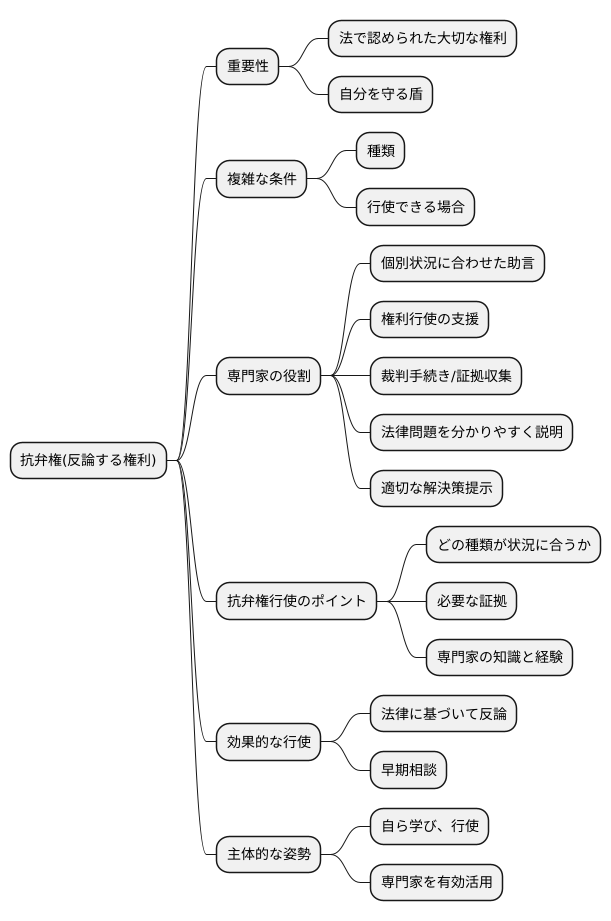

専門家への相談

反論する権利、つまり抗弁権は、法で認められた大切な権利です。しかし、この権利の種類や、どのような場合に使えるのかといった条件は、複雑で分かりにくいことがよくあります。そのため、実際に自分が反論する権利を行使する場面では、弁護士のような法律の専門家に相談することがとても大切です。専門家は、一人ひとりの状況に合わせて的確な助言をくれるだけでなく、その権利が正しく行使されるよう支えてくれます。

法律の知識は、まるで自分を守る盾のように心強いものです。専門家の力を借りながら、法律について深く学ぶことで、自分自身の権利を守り、より良い暮らしを送ることに繋がります。例えば、不当な請求を受けた場合、ただ反論するだけでなく、どの法律に基づいて反論するのかを明確にすることで、より効果的に権利を守ることができます。また、専門家は、裁判における手続きや証拠の収集方法など、自分だけでは難しい問題についても的確なアドバイスを提供してくれます。

抗弁権は、難しい法律用語の一つとして片付けてしまうのではなく、私たちの暮らしを守るための大切な権利として認識する必要があります。専門家への相談は、費用がかかる場合もありますが、将来起こりうる大きな損失を防ぐことを考えれば、早期の相談が結果的に大きな利益につながることもあります。正しく抗弁権を行使するためには、どの種類の抗弁権が自分の状況に当てはまるのか、どのような証拠が必要なのかなど、専門家の知識と経験が不可欠です。彼らは、複雑な法律問題を分かりやすく説明し、適切な解決策を提示してくれるでしょう。

抗弁権は、受動的に与えられるものではなく、自ら学び、行使していくことで初めてその真価を発揮する権利と言えるでしょう。そのためにも、法律の専門家という心強い味方を有効に活用し、自分自身の権利をしっかりと守り、より安心して暮らせる社会を目指していくことが大切です。