親権変更、調停の基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、一度決まった親権者を変更するのは大変なんですか?

調査・法律研究家

そうだね。一度決めた親権者を変えるには、『親権者変更調停』っていう手続きが必要なんだ。当事者同士の話し合いだけで勝手に変更することはできないんだよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、勝手に変更しようとしたらどうなるんですか?

調査・法律研究家

話し合いで決まらない場合は、調停っていう第三者を交えて話し合う場を設けることになるんだ。それでもダメなら、審判といって裁判官が決定することになるんだよ。いずれにしても、子どもの幸せを一番に考えて判断されるからね。

離婚における「親権者変更調停」とは。

「『離婚後の親の権利を変える話し合い』について」(一度決めた親の権利は、当事者同士の話し合いだけで変えることはできません。ですから、親の権利を変えたい場合は、話し合いの場を設ける手続きか、裁判の手続きを始める必要があります。このようにして始められた話し合いの手続きを「親の権利変更の話し合い」と言います。話し合いで話がまとまらない場合は、裁判になります。親の権利を変えるかどうかは、子どもの幸せにとって変える必要があるかどうか、という視点で判断されます。ただし、子どもが15歳以上の場合は、必ず子どもの意見を聞かなければならないと決められており、子どもの希望が判断の重要な材料になります。)について

親権変更の仕組み

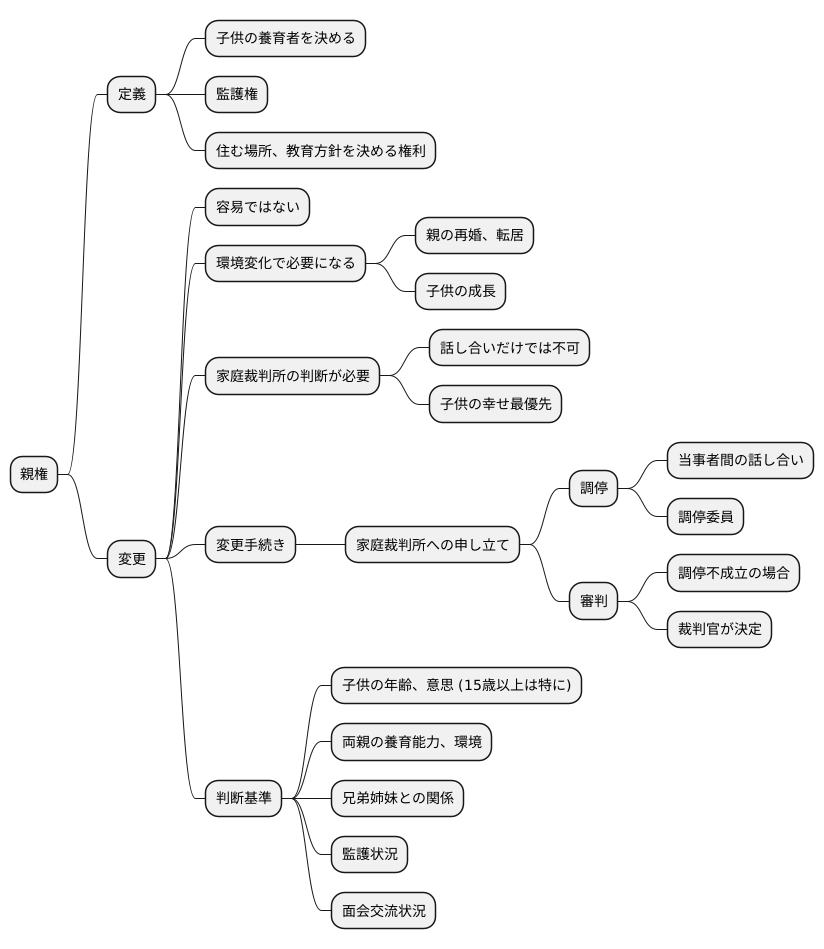

夫婦が別れる際、子供にとってどちらの親がより良い養育者となるかを決めるのが親権です。これは、子供の住む場所や教育方針を決める権利を指し、監護権と呼ぶこともあります。いったん定められた親権は、そう簡単に変更できるものではありません。人生は常に変化するものであり、親の環境や子供の成長に伴い、より良い養育環境が変わる可能性もあるでしょう。例えば、親の再婚や転居、あるいは子供の年齢や意思など、様々な要因が考えられます。

このような状況の変化により、親権の変更が必要となるケースも当然あります。しかし、一度決めた親権を、当事者同士の話し合いだけで変更することは、法律で認められていません。たとえ両親が合意していたとしても、子供の幸せを最優先に考える必要があるため、必ず家庭裁判所の判断が必要です。これは、子供がまだ判断能力が未十分であること、また、感情的な対立に巻き込まれてしまう可能性があることを考慮してのものです。

親権を変更したい場合は、家庭裁判所に調停か審判を申し立てる必要があります。調停とは、家庭裁判所の調停委員を交えて、当事者同士が話し合い、合意を目指す手続きです。審判とは、調停が成立しなかった場合に、裁判官が子供の福祉を最優先に考慮して、親権者を決定する手続きです。

家庭裁判所は、親権変更の可否を判断する際、様々な要素を考慮します。例えば、子供の年齢や意思、両親の養育能力や環境、兄弟姉妹との関係などです。特に、子供が15歳以上の場合、その意思は非常に尊重されます。また、これまでの監護状況や、親子の面会交流の状況なども重要な判断材料となります。これらの手続きは、子供の利益を守るための大切な仕組みです。勝手な変更は認められず、法的な手続きを経ることで、公正な判断が下されるようになっているのです。

調停とは何か

話し合いによって問題を解決するための手段として、家庭裁判所における調停というものがあります。これは、当事者同士が直接対話するのではなく、間に調停委員と呼ばれる第三者を挟んで行う点が特徴です。例えば、子どもの親権者を変更する場合、親権者変更調停という手続きを家庭裁判所に申し立てます。

調停委員は、中立公正な立場で、対立する両親双方の言い分や子どもの置かれた環境を丁寧に聞き取ります。そして、両親と子どもにとってより良い解決策を共に探る役割を担います。調停の場では、必ずしも両親が直接顔を合わせる必要はありません。感情的な衝突を避け、冷静な話し合いを進めるため、別々の部屋で調停委員と話す場合もあります。

調停の目指すところは、あくまでも当事者間の合意に基づいた解決です。そのため、調停委員は、どちらかの肩を持つようなことはせず、特定の判断を一方的に押し付けることもありません。両親双方が納得できるまで、時間をかけてじっくりと話し合いを続けることが大切です。調停で合意が成立すれば、その合意内容は法的効力を持つ調停調書として作成されます。これは、裁判の判決と同様の効力を持つため、合意内容が守られない場合は、強制執行の手続きを取ることが可能です。

このように、調停は、裁判のような争いの場ではなく、あくまでも話し合いによる解決を目指す場です。調停委員という専門家の支援を受けながら、当事者自身で解決策を見出すことで、より納得感のある結果を得ることができるでしょう。

審判への移行

話し合いによる解決を目指す調停で、残念ながら合意に至らなかった場合には、家庭裁判所における審判へと手続きが移行します。調停はあくまでも当事者間の合意形成を促す場ですが、審判は裁判官が最終的な判断を下す場であるという点で、両者は大きく性質が異なります。審判では、子どもの最善の利益、すなわち福祉を何よりも優先して、親権者を決定します。

審判においては、両親双方の主張だけでなく、子どもの年齢や発達段階に応じた意思、現在の生活環境、両親の養育能力や環境、これまでの親子関係など、様々な要素を総合的に考慮し、判断が下されます。具体的には、両親の経済状況、住居の環境、教育方針、子どもとの関わり方、親族の支援体制なども重要な判断材料となります。また、子どもが15歳以上であれば、その意思表示は特に尊重されます。

審判は、それまでの調停での話し合いの内容を踏まえて行われます。調停の場で発言した内容や提出した資料は、審判における重要な証拠となる可能性があります。調停委員が作成した調停調書も、審判の判断材料となります。そのため、調停の段階から、自分の主張を明確かつ具体的に伝え、裏付けとなる証拠を準備しておくことが非常に重要です。例えば、子どもの養育状況を示す写真や動画、学校や保育園からの連絡帳、医師の診断書などは、証拠として有効となる場合があります。また、弁護士に相談し、適切な助言やサポートを受けることも、審判に向けた準備として大切です。

子どもの意見の尊重

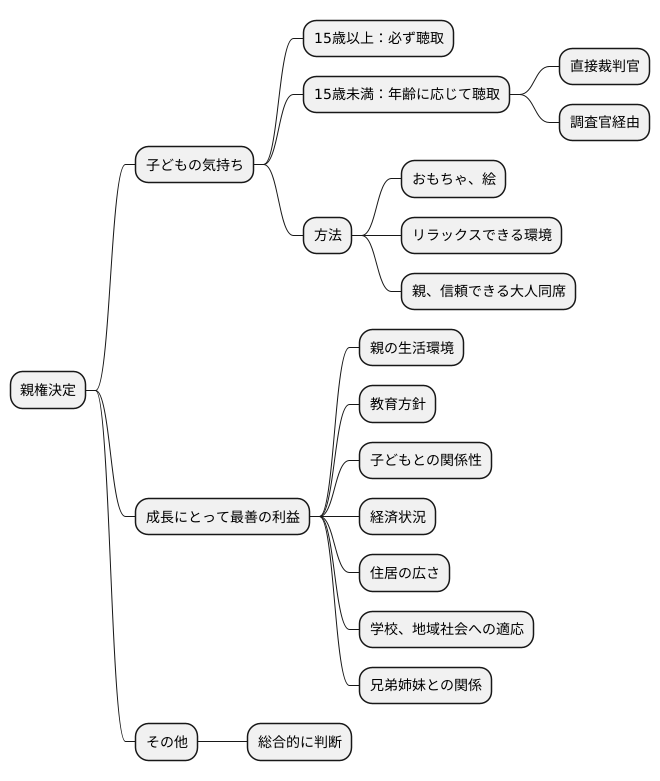

父母どちらと暮らしたいのか、子ども自身の気持ちを尊重することは、親の権利を決める上で最も大切なことの一つです。法律では、子どもが十五歳以上になると、必ずその子の気持ちを聞かなければならないと決めています。これは、子どもの気持ちを大切にし、子どもにとって何が一番良いのかを考えるための大切な決まりです。

十五歳より小さい子どもでも、年齢や成長の度合いに合わせて、できるだけ気持ちを聞くように努めなければなりません。子どもが直接、裁判官に気持ちを伝えることもあれば、家庭裁判所の調査官を通して伝えることもあります。裁判官は、子どもの年齢や発達段階に応じて、聞き取り方法を工夫します。例えば、幼い子どもであれば、おもちゃや絵を使って気持ちを表現してもらうこともあります。また、子どもが緊張している場合には、リラックスできる環境を用意したり、親や信頼できる大人と一緒に話を聞いたりすることもあります。

子どもがどちらの親と暮らしたいかは、もちろん重要な判断材料となりますが、それだけが全てではありません。裁判官は、子どもの気持ちを尊重するだけでなく、子どもの成長にとって何が一番良いのか、様々な角度から考えます。例えば、両親のそれぞれの生活環境、教育方針、子どもとの関係性などを詳しく調べます。両親の経済状況や住居の広さなども考慮されます。さらに、子どもが学校や地域社会にどのように適応しているか、兄弟姉妹との関係なども重要な要素となります。

このように、子どもの幸せを守るため、様々な情報を集め、総合的に判断した上で、最終的に親の権利を決めるのです。子どもにとって最善の利益が何であるかを常に念頭に置き、慎重に検討されます。

変更判断の基準

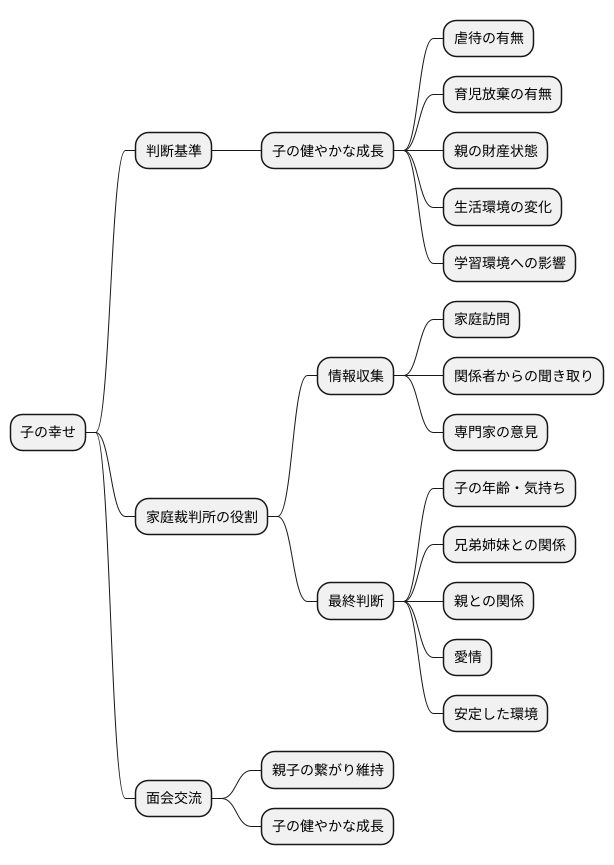

子を育てる権利を持つ人を変更するかどうかは、常に子の幸せという点から判断されます。これは、親の都合や気持ちではなく、子の健やかな成長にとって何が一番良いかという視点が最も重要視されるということです。

例えば、現在子を育てている人が虐待をしていたり、育児を放棄しているような場合には、子の幸せを守るため、育てる人を変更する必要があると判断される可能性が高くなります。また、親の財産の状態や生活を取り巻く場の変化、子の学ぶ場への影響なども考えられます。

子を育てる人を変更することは、子の人生に大きな影響を与えるため、慎重で丁寧な判断が求められます。そこで、家庭裁判所と呼ばれる、家族に関する問題を扱う裁判所は、様々な情報を集めます。例えば、子の生活の様子を直接見に行ったり、親や子から話を聞いたり、福祉の専門家の意見を聞いたりします。

家庭裁判所は、集めた情報を元に、子の幸せを一番に考えて最終的な判断を下します。子の年齢や気持ち、兄弟姉妹との関係、親との関係なども判断材料となります。単に生活の豊かさだけでなく、愛情を注がれ、安定した環境で過ごせるかどうかも重要です。

親のどちらかが親権者ではなくなるということは、親子関係が完全に断ち切られるわけではありません。面会交流を通して、親子の繋がりを維持することが大切です。これも、子の健やかな成長を支える上で重要な要素となります。