第三者のための契約:権利と義務

調査や法律を知りたい

『第三者のためにする契約』って、当事者じゃないのに利益を受けられるって、ちょっと不思議ですよね。例えばどんな場合があるんですか?

調査・法律研究家

そうですね。例えば、山田さんが花屋さんにお願いして、佐藤さんの誕生日に花束を届けてもらう契約を結んだとします。この場合、山田さんと花屋さんが契約当事者で、佐藤さんは第三者です。佐藤さんは契約には関わっていないのに、花束という利益を受け取ることになります。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、佐藤さんは花束が欲しくなければ、受け取らない権利もあるんですか?

調査・法律研究家

はい。佐藤さんは花束を受け取る意思表示をしない限り、花屋さんに対して花束の受け取りを請求する権利はありません。逆に、佐藤さんが花束が欲しいと意思表示すれば、花屋さんに対して直接請求できます。

第三者のためにする契約とは。

当事者の一方が、もう一方の当事者に対して、第三者に何かを渡す約束をする契約のことを、『第三者のための契約』と言います。この第三者は、契約によって得られる利益を受け取る意思を示すことで、契約に基づいて何かを渡す義務を負った人に対して、直接、その利益の提供を求める権利を得られます。

契約の仕組み

人と人が交わす約束ごと、これを契約と呼びます。契約には様々な種類がありますが、中でも「第三者のためにする契約」という聞き慣れないものがあります。これは一体どのような仕組みなのでしょうか。

簡単に言うと、二人の間で結んだ約束によって、契約に関わっていない第三者が利益を得る契約のことです。例えば、あなたが友人Aさんとケーキ屋Bさんとで契約を結びます。あなたはBさんにケーキの代金を支払い、Bさんはあなたの友人Cさんの誕生日にケーキを届ける約束をします。この場合、あなたとBさんが契約の当事者で、Cさんは第三者です。CさんはあなたとBさんの契約によって誕生日ケーキという利益を得ることになります。これが第三者のためにする契約です。

もう少し詳しく見ていきましょう。この例では、あなたはCさんに喜んでもらいたいという目的でBさんと契約を結びました。Bさんはあなたからお金を受け取る対価として、Cさんにケーキを届ける義務を負います。Cさんはこの契約によってケーキを受け取る権利を持ちます。このように、第三者のためにする契約では、契約当事者間だけでなく、第三者にも権利が発生する点が特徴です。

一見すると、あなたとBさんの間の契約にCさんが関わるのはおかしなように思えるかもしれません。しかし、法律ではこのような契約も有効と認められています。CさんはあなたとBさんの契約に基づき、Bさんに対してケーキの引渡しを直接請求することもできます。もしBさんがケーキを届けなかった場合、CさんはBさんに損害賠償を請求できる可能性もあります。

このように、第三者のためにする契約は、当事者以外の第三者に権利を与える特殊な契約です。しかし、契約の基本的な仕組みを理解していれば、複雑なものではありません。誰と誰がどのような約束をし、誰がどのような利益を得るのかを整理することで、円滑な取引を行うことができます。

| 契約の種類 | 説明 | 当事者 | 第三者 | 第三者の権利 |

|---|---|---|---|---|

| 第三者のためにする契約 | 二人の間で結んだ約束によって、契約に関わっていない第三者が利益を得る契約 | あなたとケーキ屋Bさん | 友人Cさん | 誕生日ケーキを受け取る権利 |

| 通常の契約 | 当事者間での合意に基づく契約 | あなたとケーキ屋Bさん (例:あなたがBさんからケーキを買う) |

なし | なし |

第三者の権利

人が誰かのために何かを約束する契約を結ぶ時、約束された利益を受ける人の権利はとても大切です。この人は契約を結んだ本人ではないものの、契約によって利益を得る権利を持つのです。これを第三者の権利と言います。

例えば、AさんがBさんに頼んで、Cさんに商品を届けてもらう契約を考えましょう。この場合、CさんはAさんとBさんの間の契約には直接関わっていません。しかし、Cさんは契約によって商品を受け取る権利を持つのです。

Cさんがこの権利を行使するためには、商品を受け取る意思をハッキリと示す必要があります。例えば、Bさんに「商品を受け取ります」と伝えれば良いでしょう。この意思表示によって、BさんはCさんに商品を届ける義務が生じます。Cさんはこの意思表示を契約相手のBさんだけでなく、契約を結んだAさんに対しても行うことができます。どちらに伝えても、BさんはCさんに商品を渡す義務を負うのです。

一度「商品を受け取ります」と意思表示すれば、後から「やっぱりやめます」と撤回することはできません。これは、一度決まった契約を簡単に覆されないようにするため、つまり契約の安定性を保つためのルールです。もし簡単に撤回できてしまったら、AさんもBさんも安心して契約を続けることができなくなってしまいます。

第三者の権利は、契約の内容によって決まります。そのため、契約にどのような内容が書かれているかをきちんと確認することが重要です。Cさんが受け取る商品の種類や、Bさんが商品を届ける期日など、契約書に書かれている内容は、Cさんの権利を守るための大切な情報です。契約内容を理解することで、自分の権利を正しく行使し、スムーズに商品を受け取ることができるでしょう。

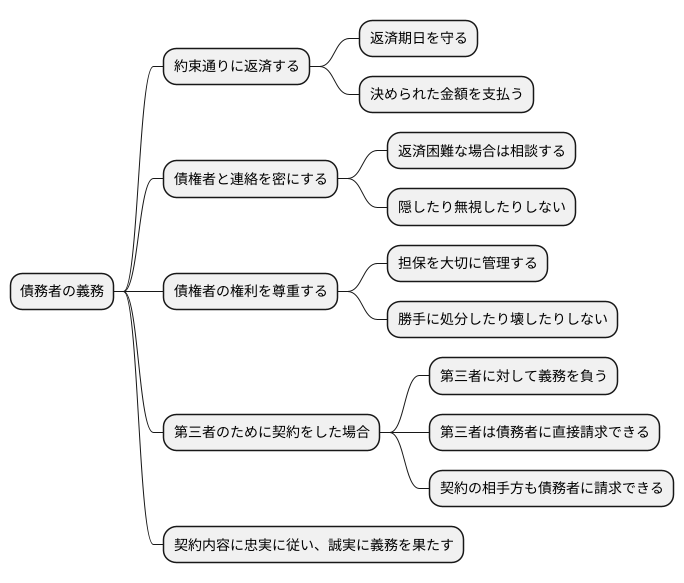

債務者の義務

お金を借りた人は、借りたお金を返す義務があります。これを「債務」と言い、お金を借りた人を「債務者」と言います。債務者には、借りたお金を返す以外にも、いくつかの義務があります。

まず、約束した通りにお金を返すことが最も重要な義務です。返済期日を守り、決められた金額をきちんと支払わなければなりません。もし、返済が遅れたり、金額が不足したりすると、債権者(お金を貸した人)に迷惑をかけることになります。

次に、債権者との連絡を密にすることも大切です。もし、経済的な事情で返済が難しくなった場合は、すぐに債権者に連絡し、相談する必要があります。隠したり、無視したりすると、状況が悪化するばかりです。誠実に対応することで、解決策が見つかることもあります。

また、債権者の権利を尊重することも債務者の義務です。例えば、債権者が担保として何かを受け取っている場合、債務者はそれを大切に管理しなければなりません。勝手に処分したり、壊したりすることは許されません。

第三者のために契約をした場合、例えば、AさんがBさんに依頼してCさんに商品を届けてもらう契約を結んだとします。この場合、BさんはCさんに対して商品を届ける義務を負います。Cさんが商品を受け取る意思を示した時点で、Bさんの義務が発生します。もし、Bさんが商品を届けなければ、CさんはBさんに直接、商品の引き渡しを求めることができます。同時に、契約の相手方であるAさんも、Bさんに義務を果たすように求めることができます。このように、第三者のためにする契約では、第三者と債務者の間に直接的な権利と義務の関係が生じます。

債務者は、契約の内容に忠実に従い、誠実に義務を果たさなければなりません。これは、社会生活を送る上での基本的なルールです。これらの義務をきちんと果たすことで、信頼関係を築き、円滑な社会生活を送ることができます。

契約の解除と変更

人が誰かのために結ぶ契約、いわゆる第三者のための契約は、本来契約を結んだ人たちだけの合意で解除したり変更したりできるものです。しかし、もしその第三者となる人が、すでに契約から利益を受けるという意思を明確に示している場合には、その人の承諾なしに契約を解除したり変更したりすることはできません。これは、すでに利益を受けることを期待している第三者の権利を守るための大切なルールです。

例えば、AさんがBさんとの間で、BさんがCさんに毎月一定額を支払う契約を結び、Cさんがその利益を受けることを承諾したとします。この場合、AさんとBさんだけで勝手に契約を解除したり、支払額を変更したりすることはできません。Cさんの承諾を得ることが必要になります。

契約の解除や変更は、契約を結んだ本人たちだけでなく、第三者にも大きな影響を与える可能性があります。そのため、契約の解除や変更は、十分に注意して行う必要があります。特に、第三者となる人がすでに契約に基づいて何らかの行動を起こしている場合、例えば、CさんがBさんからの支払いをあてにして家を購入していた場合などは、解除や変更によってCさんが損をしないように配慮しなければなりません。

契約を解除したり変更したりする際のルールを契約書の中にきちんと書いておくことは非常に重要です。例えば、どのような場合に契約を解除できるのか、誰の承諾が必要なのか、解除や変更によって損失が出た場合の責任はどうなるのかなどを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、第三者の権利を守るためにも、第三者の承諾が必要な場合や、承諾を得るための手続きなどを具体的に定めておくことが望ましいでしょう。

| 第三者のための契約 | 解説 | 例 |

|---|---|---|

| 契約当事者間の合意による解除・変更 | 第三者が契約の利益を受ける意思表示をしていない場合、契約当事者間で自由に解除・変更可能 | – |

| 第三者の承諾が必要なケース | 第三者が契約の利益を受ける意思表示をしている場合、その第三者の承諾なしに解除・変更不可 | AさんとBさんの契約でBさんがCさんに毎月一定額支払う契約を結び、Cさんが承諾した場合、AさんとBさんはCさんの承諾なしに契約解除・変更不可 |

| 解除・変更時の注意点 | 第三者への影響を考慮する必要がある。特に第三者が契約に基づき行動を起こしている場合、損害を与えないように配慮が必要 | CさんがBさんからの支払いをあてにして家を購入していた場合、AさんとBさんはCさんの損失に配慮する必要がある |

| 契約書の重要性 | 解除・変更に関するルール(解除事由、承諾の必要性、損失発生時の責任分担など)を明確に記載することでトラブル防止 | – |

契約の実例

人と人との約束事は、私たちの暮らしの中で欠かせないものです。その中でも、第三者のために交わされる約束事は、実は様々な場面で見られます。例えば、生命保険は、この第三者のための約束事の代表的な例です。自分がもしものことがあった場合に、家族や大切な人に保険金を受け取ってもらうように保険会社と約束を交わします。この場合、自分と保険会社が約束の当事者であり、保険金を受け取る家族や大切な人が第三者となります。保険会社との約束によって、第三者である家族などは、万一の場合に保険金を受け取る権利を持つことになります。

また、荷物を送る際にも、この仕組みが使われています。荷物の送り主は、運送会社に荷物を届け先の人に届けるように依頼します。この場合、送り主と運送会社が約束の当事者で、届け先の人が第三者です。送り主と運送会社の間で交わされた約束によって、届け先の人は荷物を受け取る権利を得ます。インターネット通販で商品を購入する際も、購入者と運送会社の間の約束によって、商品は購入者ではなく、指定された住所の第三者に届けられます。

このように、第三者のために交わされる約束事は、私たちの生活の様々な場面で利用されています。少し複雑な仕組みのように思えるかもしれませんが、保険や宅配便のように、私たちの暮らしに欠かせないサービスを支える重要な役割を果たしているのです。普段何気なく利用しているサービスの裏側にも、このような仕組みがあることを理解しておくと、より安心してサービスを利用できるのではないでしょうか。

| 約束の種類 | 当事者 | 第三者 | 第三者の権利 |

|---|---|---|---|

| 生命保険 | 契約者、保険会社 | 受取人(家族など) | 保険金受取権 |

| 荷物配送 | 荷送人、運送会社 | 荷受人 | 荷物受取権 |

| インターネット通販 | 購入者、運送会社 | 指定された住所の受取人 | 商品受取権 |