探偵と代理占有:法律の隙間を覗く

調査や法律を知りたい

『代理占有』って、他人のものを使って自分が持っていることになるって事ですか?

調査・法律研究家

いいところに気がつきましたね。ただ、単に他人のものを使っているだけでは代理占有とは言えません。例えば、友達に頼まれて預かっている場合はどうでしょうか?

調査や法律を知りたい

うーん、それは自分のものじゃないですよね。友達に返す義務があります。

調査・法律研究家

その通りです。代理占有は、あくまで『自分自身のために』、他の人に物を管理してもらっている状態です。本人に代わって持っている人がいて、かつ本人が所有の意思を持っている。さらに、本人と持っている人の間に、占有を任せるという合意がある、という3つの条件が揃うことが大切です。

代理占有とは。

『代理占有』とは、他の人が物を自分の代わりに持っていて、自分自身がその物の所有権を持っている状態のことです。これは、自分で直接物を所有する『自己占有』と反対の意味の言葉です。代理占有が成立するには、代理の人が物を持ち、代理の人が本人のために持つという意思、そして本人と代理人の間に占有を委託する関係があるという三つの条件が必要です。

代理占有とは

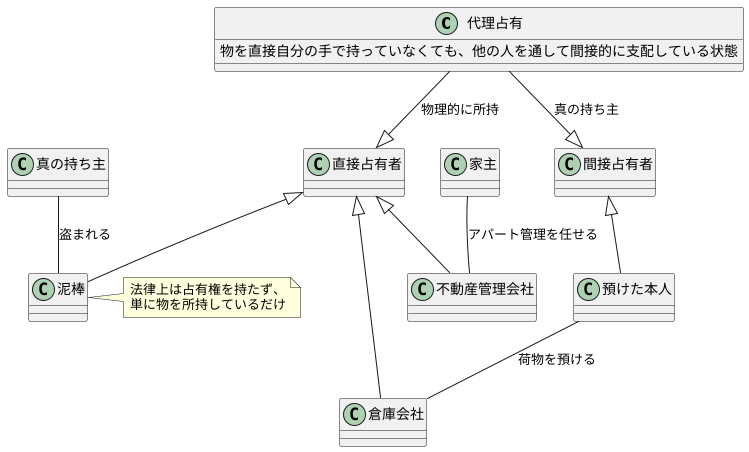

代理占有とは、物を直接自分の手で持っていなくても、他の人を通して間接的に支配している状態を指す法律上の考え方です。言い換えると、ある人が物理的に物を所持していても、法律上は別の人の所有物と見なされる場合があるということです。

身近な例として、倉庫への荷物の預け入れが挙げられます。荷物を倉庫に預けた場合、倉庫会社は荷物を保管し、物理的に管理しています。しかし、倉庫会社は単に荷物を預かっているだけで、荷物の本当の持ち主は預けた本人です。この時、倉庫会社は荷物に対する占有権はなく、預けた本人が占有権を持っていると法律では考えます。これが代理占有です。

代理占有において、倉庫会社のように物理的に物を所持している人を「直接占有者」と言い、預けた本人、つまり真の持ち主を「間接占有者」と言います。直接占有者は、間接占有者から物の管理を任されている立場と言えます。例えば、家主からアパートの鍵を預かって管理を任されている不動産管理会社も、アパートを直接占有していることになります。

また、物を盗まれた場合も代理占有が関係してきます。盗まれた物は、盗んだ人が持っていますが、盗まれた本人が依然として占有権を持っていると見なされます。盗んだ人は法律上は占有権を持たず、単に物を所持しているだけなので、真の持ち主は盗まれた物を取り戻す権利があります。

このように、代理占有は物を直接持っているかどうかに関わらず、誰に本当の所有権と占有権があるのかを明確にするための重要な考え方です。この関係を理解することは、財産に関するトラブルや紛争を解決する上で非常に重要です。

成立要件の解説

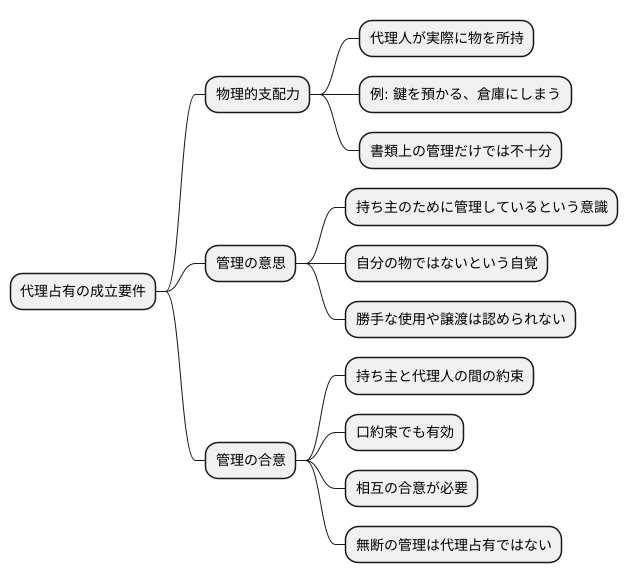

物を自分の代わりに管理してもらう代理占有は、法律で認められるためには、三つの大切な条件を満たしていなければなりません。どれも欠けてはいけません。一つ目は、代理人が実際にその物を所持していることです。例えば、鍵を預かっている、倉庫にしまっているなど、代理人が物に対して物理的な支配力を持っていることが必要です。単に書類上で管理しているだけでは不十分です。現実に物を扱える状態になっていることが重要です。二つ目は、代理人が、持ち主のために物を管理しているという意識を持っていることです。自分の物ではなく、他人の物を預かって管理しているという自覚が必要です。この自覚がないと、代理占有とはいえません。例えば、勝手に自分の物のように使ってしまったり、他人に譲渡してしまったりするような場合は、持ち主のために管理しているとはいえません。三つ目は、持ち主と代理人の間で、代理人が持ち主のために物を管理するという約束が交わされていることです。口約束でも構いませんが、お互いの間に、物を管理するという合意が成立している必要があります。この合意がなければ、代理人は単に物を預かっているだけで、代理占有とは認められません。例えば、持ち主が知らないうちに誰かが物を勝手に管理していたとしても、それは代理占有にはなりません。持ち主の許可なく物を管理している場合は、むしろ法律違反となる可能性もあります。このように、代理占有が認められるためには、物を所持していること、持ち主のために管理する意思を持っていること、持ち主との間に管理する合意があること、この三つの条件が全て必要です。どれか一つでも欠けていると、代理占有とは認められません。代理占有が認められないと、盗難や紛失などが発生した場合の責任の所在が不明確になったり、持ち主が適切な管理を行うことができなくなるなどの問題が生じる可能性があります。ですので、物を他人に管理してもらう場合は、これらの条件をきちんと確認し、代理占有が成立するようにしておくことが重要です。

自己占有との違い

「自分の物」と「他人の預かり物」の違い、これが自己占有と代理占有の大きな違いです。簡単に言うと、自分の物を自分の意思で持っている状態が自己占有です。例えば、家で使っている家具や電化製品、毎日持ち歩く鞄や財布などは、全て自分が直接管理し、使っています。これらは自分の意思で自由に使える物であり、紛失や破損の責任も自分にあります。

一方で代理占有とは、他人の物を預かって持っている状態です。例えば、クリーニングに出した洋服、修理に出した時計、友人に貸した本などは、一時的に他人に預けています。これらの物は、たとえ自分の手元になくても、最終的には自分の物として返ってくることが前提です。しかし、預かっている間は、持ち主の代わりに管理する責任が生じます。これが代理占有の重要な点です。

この二つの違いは、物の管理責任という点で大きな違いを生みます。自己占有の場合、管理責任は全て自分にあります。もし物を壊したり、なくしたりすれば、全て自分の責任で弁償しなければなりません。しかし、代理占有の場合、責任の所在は少し複雑になります。預かった物が壊れたり、なくなったりした場合、預かった側の責任が問われる場合と、そうでない場合があります。

例えば、火事などで物が燃えてしまった場合、故意や重大な不注意がない限り、預かった側には責任がありません。しかし、預かった物が盗まれた場合、管理に不備があれば、預かった側に責任が生じることがあります。そのため、代理占有の場合は、預かる際に契約内容を明確にしておくことが重要です。誰がどのような責任を負うのか、あらかじめ決めておくことで、後々のトラブルを避けることができます。また、高価な物や大切な物を預かる場合は、契約書を作成しておくことがより安全です。このように、自己占有と代理占有は、責任の所在が大きく異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

| 項目 | 自己占有 | 代理占有 |

|---|---|---|

| 定義 | 自分の物を自分の意思で持っている状態 | 他人の物を預かって持っている状態 |

| 例 | 家具、電化製品、鞄、財布 | クリーニングに出した洋服、修理に出した時計、友人に貸した本 |

| 管理責任 | 全て自分にある | 持ち主の代わりに管理する責任が生じる (責任の所在は状況による) |

| 責任の所在 (紛失・破損時) | 自己責任で弁償 |

|

| 契約 | 不要 | トラブル防止のため、契約内容を明確にしておくことが重要。高価な物や大切な物の場合は契約書を作成することが望ましい。 |

探偵活動との関連

探偵の仕事をする上で、代理占有という考え方を理解することはとても大切です。代理占有とは、持ち主とは別の誰かが、持ち主の代わりに物を預かったり管理したりしている状態のことを指します。物を実際に持っている人がいても、本当の持ち主は別にいる、という場合があるのです。

例えば、盗難事件の調査を考えてみましょう。盗まれた物がどこにあって、誰が持っているのかを突き止めることが、事件解決の鍵となります。盗まれた物が倉庫に保管されているとします。この場合、倉庫の会社は物を預かって管理していますが、物の本当の持ち主は盗難の被害者です。倉庫会社は、被害者に代わって物を管理している、つまり代理占有している状態です。探偵は、代理占有の考え方を理解することで、誰が本当の持ち主なのかを見極め、盗まれた物の回収につなげることができます。

代理占有の考え方は、盗難事件だけでなく、浮気調査など他の場面でも重要です。例えば、配偶者が誰かに預けた荷物の中に、浮気の証拠となる物が入っているとします。この場合も、荷物を預かっている人は代理占有をしていることになります。探偵は、代理占有の考え方を踏まえ、適切な方法で証拠を集める必要があります。勝手に荷物を開けて証拠を取り出すことは、法律に触れる可能性があるため、慎重な対応が求められます。探偵は、常に法律を遵守しながら、証拠を集めなければなりません。

また、盗聴器の発見調査でも代理占有の理解は役立ちます。誰かの部屋に盗聴器が仕掛けられていた場合、部屋の住人は知らないうちに盗聴器を代理占有している状態です。探偵は、住人の依頼を受けて盗聴器を発見し、住人のプライバシーを守る必要があります。しかし、盗聴器の設置や使用は、法律で厳しく規制されています。探偵が盗聴器を発見した場合でも、勝手に処分したり、盗聴の内容を聞こうとしたりすることはできません。探偵は、法律の専門家と連携し、適切な手順で証拠を保全する必要があります。

このように、代理占有は探偵の仕事において様々な場面で関わってきます。探偵は、代理占有の考え方をしっかりと理解し、法律を守りながら業務を行うことが求められます。

| 場面 | 代理占有の状態 | 探偵の役割 | 法律との関連 |

|---|---|---|---|

| 盗難事件の調査 | 倉庫会社が盗難品を保管(被害者に代わって管理) | 本当の持ち主を見極め、盗難品の回収 | – |

| 浮気調査 | 第三者が配偶者の荷物を預かる | 適切な方法で証拠を集める | 勝手に荷物を開けると法律に触れる可能性あり |

| 盗聴器発見調査 | 部屋の住人が盗聴器を代理占有(知らないうちに) | 盗聴器を発見し、住人のプライバシーを守る | 盗聴器の設置・使用は法律で規制。探偵は勝手に処分・盗聴不可、法律専門家と連携が必要 |

盗聴と法律の関わり

盗聴は、他人の会話や音声を秘密裏に聞き取る行為であり、個人のプライバシーを著しく侵害する重大な犯罪です。盗聴行為は、時に人間関係の崩壊や社会的な信用失墜を招き、深刻な結果をもたらす可能性があります。そのため、法律は盗聴行為を厳しく規制しています。

探偵業においても、盗聴は重大な問題です。探偵が業務で盗聴を行う場合は、法律で定められた厳格な手続きを遵守しなければなりません。特に、探偵業法や通信傍受法などの関連法規を熟知し、これらの法規に抵触しないように業務を行う必要があります。無許可で盗聴器を仕掛けたり、他人の会話を盗み聞きしたりする行為は、犯罪行為として罰せられます。具体的には、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。さらに、民事訴訟を起こされ、損害賠償を請求される可能性もあります。

盗聴によって得られた証拠は、違法に収集された証拠として、裁判で証拠能力が否定される可能性が高いです。たとえ重要な証拠であっても、違法な手段で入手された証拠は、裁判では認められません。そのため、探偵は合法的な調査手法を用いて証拠を収集するよう努めるべきです。尾行や聞き込み、公開情報の調査など、合法的な手段で証拠を集めることが重要です。

探偵は、依頼者からの盗聴依頼についても、慎重に対応する必要があります。違法な盗聴を依頼された場合は、探偵は依頼を拒否する義務があります。依頼者の要求が法律に反する場合や倫理的に問題がある場合は、断固として拒否しなければなりません。探偵は、常に法令を遵守し、倫理的な行動をとることで、社会の信頼を勝ち取ることが重要です。探偵業は、社会の安全と秩序を守る役割を担っており、その責任を自覚して業務を行う必要があります。

| 盗聴の違法性 | 探偵と盗聴 | 違法盗聴の証拠能力 | 探偵の倫理と責任 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

法律と倫理の両立

探偵業は、人の暮らしや秘密に関わる仕事であるため、法律を守るだけでなく、高い倫理観が求められます。 依頼者から求められても、倫理的に問題があると判断した場合は、きっぱりと断る勇気が必要です。公正で誠実な行動を常に心がけ、社会正義の実現に貢献しなければなりません。

代理占有とは、持ち主のように振る舞うことができる権利のことですが、この知識を悪用して不当な利益を得ようとする行為は決して許されません。例えば、正当な権利を持たないのに、他人の物を自分の物のように扱ったり、不当に高い料金を請求したりすることは、倫理に反する行為です。探偵は、このような誘惑に負けることなく、常に正しい行動をとらなければなりません。

法律は常に変化するため、探偵は最新の法律や判例を学び、常に自分を磨き続ける必要があります。法律の改正や新しい判例が出た場合は、速やかに理解し、業務に反映させることが重要です。例えば、盗聴器の発見調査を行う場合、盗聴器を発見した後の取り扱いについて、法律に則った適切な処理をしなければなりません。また、個人情報保護法についても、常に最新の知識を習得し、適切な情報管理を行う必要があります。

倫理観と法令遵守の両方を大切にすることで、社会からの信頼を得ることができ、より質の高い業務を提供することに繋がります。 依頼者との信頼関係を築き、社会に貢献できる探偵となるためには、倫理観と法令遵守を常に意識し、行動することが不可欠です。 探偵は、影の存在としてではなく、社会の公器として、責任ある行動をとることで、社会の安全と安心に貢献していくことができます。 倫理と法律のバランスを保ちながら、探偵という職業の社会的責任を果たしていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 倫理観 | 高い倫理観が求められる。依頼内容が倫理的に問題がある場合は断る勇気を持つ。公正で誠実な行動を常に心がけ、社会正義の実現に貢献する。代理占有の悪用禁止。 |

| 法律遵守 | 常に最新の法律や判例を学び続ける。法律の改正や新しい判例に速やかに対応。盗聴器発見後の処理、個人情報保護法など、関連法令の遵守。 |

| 信頼関係 | 倫理観と法令遵守を通して社会からの信頼を得る。依頼者との信頼関係を築く。 |

| 社会的責任 | 社会の公器として責任ある行動をとる。社会の安全と安心に貢献する。倫理と法律のバランスを保ち、社会的責任を果たす。 |