代理による離縁:代諾離縁とは何か

調査や法律を知りたい

『代諾離縁』って、ちょっと難しいですね。簡単に言うとどういうことですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、養子がまだ幼くて自分自身で離婚の手続きができない時に、代わりに親などが手続きをする離縁のことだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、普通の離婚と何が違うんですか?

調査・法律研究家

普通の離婚は、夫婦が自分たちで決めるけど、代諾離縁は養子が幼いので、親などが代わりに決めて手続きをする点が違うね。養子のためを考えた制度だよ。

代諾離縁とは。

養子縁組を解消することを離縁と言いますが、養子縁組をした子が15歳未満の場合、その子の法定代理人が、子の代わりに親との間で離縁の手続きを進めることを「代諾離縁」と言います。

子が15歳未満の場合、将来法定代理人になる人が、親と話し合って離縁を決めることになります。また、裁判で離縁の手続きをする場合には、将来法定代理人になる人が、裁判を起こしたり、裁判の相手になったりします。

はじめに

夫婦が別れることを離婚と言いますが、養子縁組をした子どもがまだ大人になっていない場合は、自分自身で離婚の手続きをすることができません。このような場合、法律で決められた代理人が子どもの代わりに離婚の手続きを行う「代諾離縁」という制度があります。この制度は、子どもの幸せを守るための大切な制度ですが、法律の面で複雑な部分も持っています。この記事では、代諾離縁の仕組みや必要な手続き、注意すべき点などを詳しく説明します。

まず、代諾離縁とは、親権を持つ親や後見人などが、未成年の養子の代わりに離婚の意思表示を行うことを指します。これは、子ども自身が離婚の判断をすることが難しい場合に、子どもの利益を守るために設けられた制度です。例えば、養親による虐待や育児放棄など、子どもにとって養親との生活が不適切であると判断される場合に、この代諾離縁が利用されます。

代諾離縁の手続きには、家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てを行う際には、子どもの状況や離婚の理由などを詳しく説明する必要があります。また、家庭裁判所は、子どもの福祉を最優先に考えて判断を行います。そのため、申し立てが必ずしも認められるとは限りません。子どもにとって本当に離婚が必要なのか、他に方法がないのかなどを慎重に検討した上で判断が下されます。

代諾離縁の手続きには、様々な書類や手続きが必要となるため、時間と手間がかかる場合があります。また、法律の専門知識も必要となるため、弁護士などの専門家に相談することも重要です。専門家は、必要な書類の作成や手続きのサポートだけでなく、子どもの状況に合わせた最善のアドバイスを提供してくれます。子どもの将来を守るためにも、一人で悩まず、専門家の力を借りることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 代諾離縁とは | 親権を持つ親や後見人などが、未成年の養子の代わりに離婚の意思表示を行うこと。子どもの利益を守るための制度。 |

| 利用されるケース | 養親による虐待や育児放棄など、子どもにとって養親との生活が不適切であると判断される場合。 |

| 手続き | 家庭裁判所への申し立てが必要。子どもの状況や離婚の理由などを詳しく説明する必要がある。家庭裁判所は子どもの福祉を最優先に考えて判断を行う。 |

| 注意点 | 時間と手間がかかる場合がある。法律の専門知識も必要となるため、弁護士などの専門家に相談することが重要。 |

代諾離縁の概要

代諾離縁とは、養子縁組を解消するための特別な手続きのことを指します。通常の離縁とは異なり、既に実親との親子関係が解消されている養子が、現在養育されている養親との関係を解消する場合に用いられます。

一般的な離縁であれば、当事者同士の合意に基づいて手続きが進められます。しかし、養子の場合、特に未成年の場合は、自分自身で法律行為を行う能力が認められていません。そのため、養子本人に代わって離縁の手続きを行う代理人が必要となります。この代理人を立てて行う離縁を、代諾離縁と呼びます。

では、誰が代理人となるのでしょうか。通常は、子どもの親権を持つ実親が代理人となります。実親は、子どもの福祉を第一に考え、最善の利益を守る責任を負っています。しかし、実親が既に亡くなっていたり、行方不明であったり、あるいは親権を喪失しているなどの場合には、実親が代理人を務めることはできません。そのような場合には、家庭裁判所によって選任された後見人などが代理人として手続きを行います。後見人は、法律に基づき、子どもの権利を守り、適切な養育環境を確保する義務を負います。

このように、代諾離縁という制度は、子どもの意思を尊重しながらも、子どもが健やかに成長できる環境を整備するための重要な役割を担っています。実親との関係が断たれている養子にとって、養親との関係も解消されることは大きな変化であり、慎重な判断が求められます。だからこそ、代理人による手続きを通して、子どもの権利と福祉が守られるよう配慮されているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 代諾離縁 | 養子縁組を解消するための特別な手続き。実親との親子関係が既に解消されている養子が、養親との関係を解消する場合に用いられる。 |

| 代理人 | 養子本人に代わって離縁の手続きを行う人。通常は親権を持つ実親。実親が代理人を務められない場合は、家庭裁判所が選任した後見人などが代理人となる。 |

| 実親が代理人となる要件 | 子どもの親権を持つ実親であること。 |

| 後見人が代理人となるケース | 実親が死亡、行方不明、親権喪失などの場合。 |

| 代諾離縁の目的 | 子どもの意思を尊重しながら、子どもが健やかに成長できる環境を整備すること。 |

手続きの方法

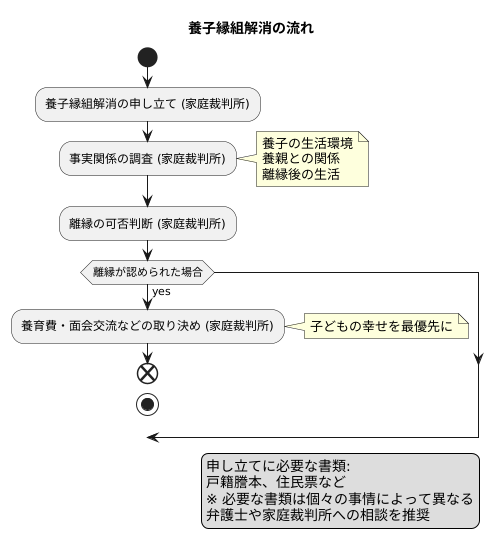

養子縁組を解消するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。これは、代諾離縁と呼ばれ、養子の法定代理人である親権者が、養子本人を代理して離縁の手続きを進めることになります。

家庭裁判所では、養子の幸せを何よりも大切にして、慎重に事実関係を調べます。具体的には、養子が現在どのような環境で生活しているのか、養親との関係は良好であるか、離縁後の生活はどうなるのかなど、様々な角度から状況を把握します。そして、集めた情報に基づいて、離縁を認めるかどうかを最終的に判断します。

離縁が認められた場合には、養育費の支払いや離縁後も養子と養親が交流できる面会交流などについても取り決められます。これらの取り決めも、子どもの幸せを最優先に考えて決定されます。

申し立てに必要な書類としては、戸籍謄本や住民票などが挙げられます。ただし、必要書類はそれぞれの事情によって異なる場合があるため、事前に弁護士や家庭裁判所に相談し、必要な書類を確認することを強くお勧めします。手続きをスムーズに進めるためにも、専門家の助言を受けることは大変重要です。複雑な手続きを一人で抱え込まず、疑問点があれば積極的に相談するようにしましょう。

年齢による違い

養子縁組の解消、つまり離縁には、養子の年齢によって手続きが大きく異なります。法律では、15歳未満の子どもと15歳以上の子どもで、手続きの主体が変わってくるのです。

まず、養子が15歳未満の場合、自分自身で法律行為を行うことができません。そのため、親権者である法定代理人が、養親となる人と話し合い、離縁の手続きを進めます。法定代理人は、子どもの利益を最優先に考え、慎重に行動しなければなりません。子どもの将来に大きく関わることですから、責任は重大です。また、たとえ15歳未満であっても、子どもの気持ちは無視できません。家庭裁判所は、子どもの年齢や発達の程度に応じて、直接子どもから話を聞く機会を設けるなど、子どもの意思を尊重するよう努めます。

一方、養子が15歳以上になると、自分自身で法律行為を行うことができます。そのため、本人が離縁を望む場合は、自ら家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを進めることができます。自分の意思で行動できるようになるのです。ただし、15歳以上でも20歳未満である間は、未成年であることに変わりはありません。そのため、離縁のような重要な手続きを行う場合は、法定代理人の同意が必要となる場合があります。これは、未成年者が自分自身を守るために設けられた制度です。法定代理人は、子どもの意思を尊重しつつ、本当に子どものためになるのかを慎重に判断し、同意を与えるかどうかを決める必要があります。

このように、養子の年齢によって、離縁の手続きの主体や法定代理人の役割が大きく変わります。年齢による違いをしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

| 養子の年齢 | 手続きの主体 | 法定代理人の役割 | その他 |

|---|---|---|---|

| 15歳未満 | 親権者である法定代理人 | 養親となる人と話し合い、離縁の手続きを進める。子どもの利益を最優先に考え、慎重に行動する。 | 子どもの気持ちは無視できない。家庭裁判所は、子どもの年齢や発達の程度に応じて、直接子どもから話を聞く機会を設けるなど、子どもの意思を尊重するよう努める。 |

| 15歳以上 | 本人 | 20歳未満の場合は、離縁のような重要な手続きを行う際に同意が必要となる場合がある。子どもの意思を尊重しつつ、本当に子どものためになるのかを慎重に判断し、同意を与えるかどうかを決める。 | 自分自身で法律行為を行うことができる。本人が離縁を望む場合は、自ら家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを進めることができる。 |

注意点

夫婦が別れることを選択する場合、子どもがいる家庭では、子どもの幸せを何よりも優先しなければなりません。代諾離縁とは、両親の代わりに法定代理人が子どものために離縁の手続きを行うことを指しますが、この手続きは子どものその後の人生に大きな影響を与えるため、慎重に進める必要があります。

法定代理人は、子どもの福祉を第一に考え、感情的ではなく理性に基づいた判断をしなければなりません。離縁によって子どもが心に深い傷を負う可能性があることをしっかりと認識し、必要に応じて専門家、例えば家庭問題に詳しい相談員や弁護士などに助言を求めることも重要です。子どもが安心して話せる環境を用意し、心のケアを怠らないように配慮する必要があります。

離縁後の生活環境についても、しっかりと計画を立てる必要があります。子どもが住む場所、学校、そして日常の暮らしを具体的にどうしていくのか、子どもの視点に立って考えなければなりません。また、養育費についても、子どもが健やかに成長するために必要な費用をしっかりと確保し、支払い方法や金額について明確な取り決めをすることが重要です。

離縁は夫婦間のことですが、子どもを取り巻く大人たち全員の協力が不可欠です。両親だけでなく、祖父母、親戚、学校の先生、地域社会など、子どもに関わる全ての人々が理解を深め、協力体制を築くことが大切です。子どもが寂しさを感じたり、不安になったりしないように、温かく見守り、支えていく必要があります。

離縁の手続きは、焦らず時間をかけて進めることが重要です。関係者間で十分に話し合い、互いの考えを尊重しながら、子どもにとって本当に最善の道を選択する必要があります。子どもの幸せを願う気持ちを持ち続け、協力し合うことで、子どもが健やかに成長できる未来を築くことができるはずです。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 子どもの幸せ最優先 | 子どもの幸せを何よりも優先し、代諾離縁は慎重に進める。 |

| 理性に基づいた判断 | 法定代理人は感情的にならず、理性に基づいた判断をし、必要に応じて専門家に助言を求める。子どもの心のケアを怠らない。 |

| 子どもの視点 | 離縁後の生活環境(住居、学校、日常生活)を子どもの視点で計画する。 |

| 養育費の確保 | 子どもが健やかに成長するために必要な養育費を確保し、支払い方法や金額について明確な取り決めをする。 |

| 大人たち全員の協力 | 両親、祖父母、親戚、学校の先生、地域社会など、子どもに関わる全ての人々が理解を深め、協力体制を築く。 |

| 時間をかけて協議 | 離縁の手続きは焦らず時間をかけて進め、関係者間で十分に話し合い、子どもにとって本当に最善の道を選択する。 |

まとめ

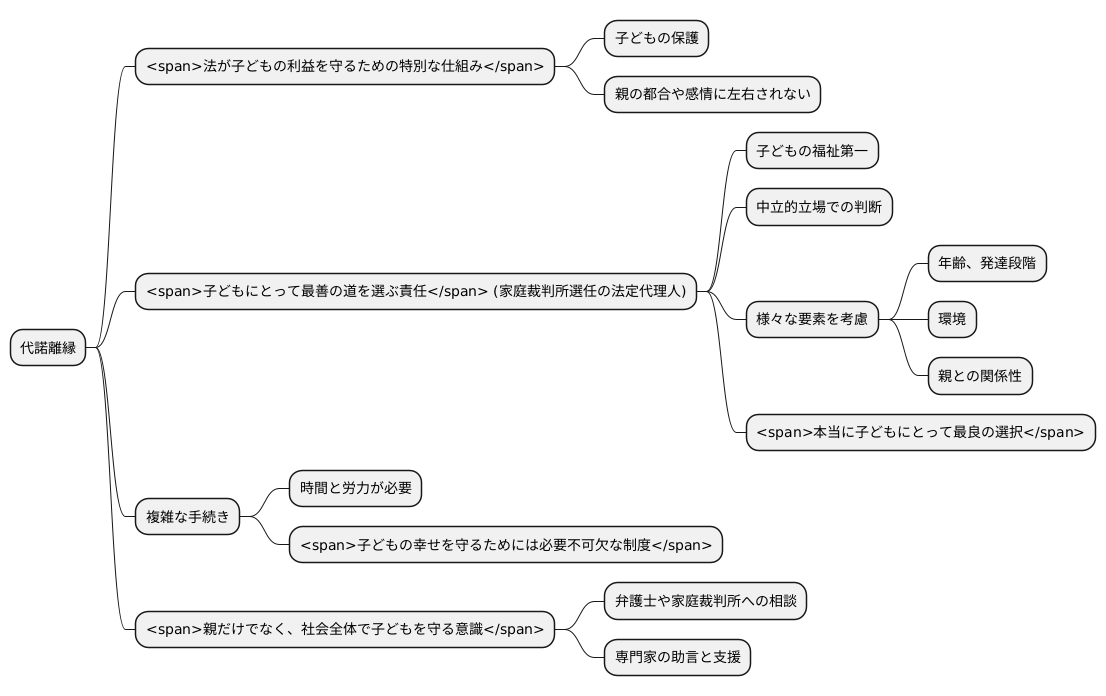

夫婦の繋がりを断ち切る離縁は、大人の事情とはいえ、そこに子どもが巻き込まれる場合、特に慎重な対応が必要となります。子ども自身では自分を守る術を持たないため、法が子どもの利益を守るための特別な仕組みを用意しています。それが代諾離縁です。

離縁において、子どもにとって最善の道を選ぶ責任は、親ではなく、家庭裁判所が選任した法定代理人が担います。法定代理人は、子どもの福祉を第一に考え、親の都合や感情に左右されることなく、中立的な立場で判断を下します。子どもの年齢や発達段階、置かれている環境、そして親との関係性など、様々な要素を考慮した上で、本当に子どもにとって最良の選択は何なのかを丁寧に検討します。

代諾離縁は、複雑な手続きを経る必要があるため、時間も労力も要します。しかし、子どもの幸せを守るためには必要不可欠な制度です。離縁という大きな変化の中で、子どもが少しでも穏やかに、健やかに過ごせるよう、あらゆる角度から最善策を探ることが求められます。

この制度は、子どもの権利を守り、健やかな成長を支えるための重要な役割を果たしています。子どもが安心して未来を描けるよう、親だけでなく、社会全体で子どもを守る意識を持つことが大切です。もし、身近に代諾離縁が必要な状況にある子どもがいる場合は、躊躇せず、弁護士や家庭裁判所に相談することをお勧めします。専門家の助言と支援を受けることで、子どもにとって最善の道を切り開くことができるでしょう。子どもたちの未来は、私たちの温かい眼差しと適切な行動によって守られます。