耐震構造:地震に強い家の秘密

調査や法律を知りたい

耐震構造と免震構造の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

そうですね。耐震構造は、地震の揺れに耐えられるように家を頑丈に作る方法です。地震のエネルギーは建物に伝わりますが、壊れないように工夫されているのです。一方、免震構造は、地震の揺れを建物に伝えないようにする仕組みです。

調査や法律を知りたい

地震の揺れを伝えないようにするって、どういうことですか?

調査・法律研究家

建物の下に特別な装置を取り付けて、地面と建物を切り離すようにして、地面の揺れが建物に直接伝わらないようにするのです。たとえば、滑りやすい素材を使ったり、バネのようなもので支えたりすることで、揺れを吸収するのです。

耐震構造とは。

地震に耐えることができる家の作り方には、大きく分けて二つの方法があります。一つは『耐震構造』です。これは、地震の揺れが家に伝わっても壊れないように、家を頑丈に作る方法です。地震の力は家に伝わりますが、その力に耐えられるように設計されています。もう一つは『免震構造』です。こちらは、そもそも地震の揺れが家に伝わらないように工夫した構造です。

耐震構造とは

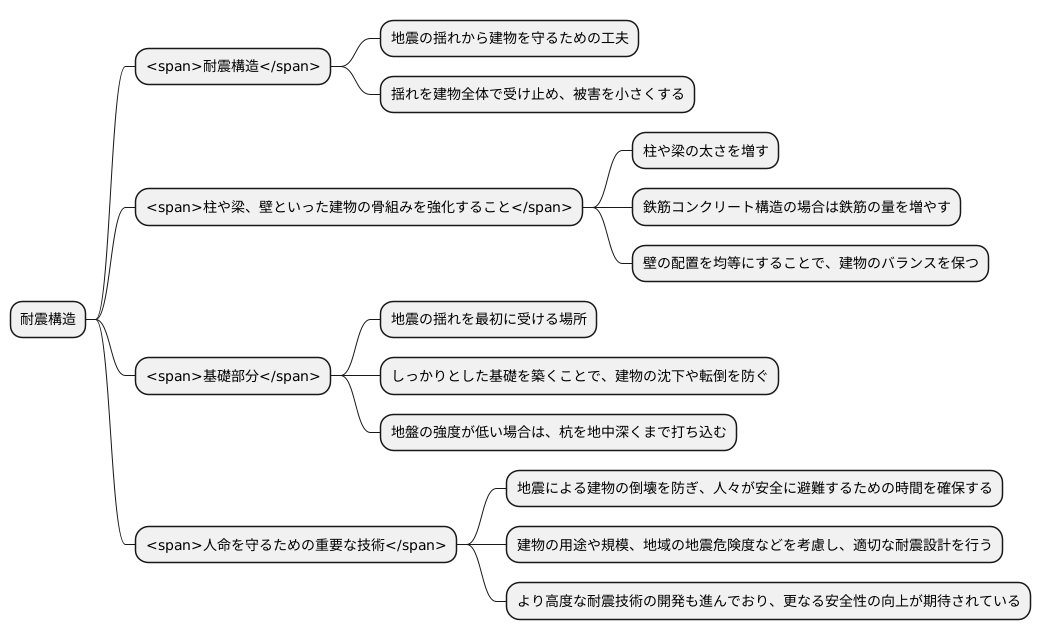

地震の揺れから建物を守るための工夫、それが耐震構造です。地震が起きると、地面から建物へと揺れのエネルギーが伝わります。このエネルギーは、時に建物を破壊するほどの力を持つため、耐震構造は揺れを建物全体で受け止め、被害を小さくするように設計されています。

耐震構造で重要なのは、柱や梁、壁といった建物の骨組みを強化することです。建物の骨組みは、いわば人間の骨格のようなもの。地震の力に耐えられるよう、柱や梁の太さを増したり、鉄筋コンクリート構造の場合は鉄筋の量を増やしたりすることで強度を高めます。また、壁の配置を均等にすることで、地震の揺れによって建物がねじれたり、一部分に力が集中したりすることを防ぎ、建物のバランスを保ちます。

建物の基礎部分も、耐震構造において重要な役割を担います。基礎は建物と地面をつなぐ部分であり、地震の揺れを最初に受ける場所です。しっかりとした基礎を築くことで、地震による建物の沈下や転倒を防ぎます。地盤の強度が低い場合は、杭を地中深くまで打ち込むなどの対策を施し、建物を安定させます。

耐震構造は、人命を守るための重要な技術です。地震による建物の倒壊を防ぎ、人々が安全に避難するための時間を確保します。建物の用途や規模、地域の地震危険度などを考慮し、適切な耐震設計を行うことが大切です。近年では、より高度な耐震技術の開発も進んでおり、更なる安全性の向上が期待されています。

免震構造との違い

建物が地震に耐えるための仕組みには、大きく分けて耐震構造と免震構造の二種類があります。この二つの違いをよく理解することが、建物の安全性を考える上で重要です。耐震構造は、地震の揺れを建物全体で受け止め、そのエネルギーを吸収することで建物の倒壊を防ぐ考え方です。いわば、建物の骨組みを頑丈にして地震の力に耐える、という発想です。柱や梁を太くしたり、壁を厚くしたりすることで、地震の揺れに抵抗する力を高めます。この方法は、古くから用いられてきた実績があり、比較的費用を抑えながら、ある程度の規模の地震まで耐えられる建物を作ることができます。

一方、免震構造は、地震の揺れを建物に直接伝えないという、全く異なる考え方です。建物の基礎部分に特殊な装置を取り付け、地面と建物を切り離すことで、地面の揺れが建物に伝わるのを防ぎます。この装置は、ゴムのように柔らかく変形する素材や、滑りやすい素材などを組み合わせたもので、地震の揺れを吸収したり、逃がしたりする役割を果たします。船が波の影響を受けにくいように、建物と地面の間に緩衝材を挟む様子を想像すると分かりやすいでしょう。免震構造を採用することで、建物への被害を大幅に減らすことができます。家具の転倒なども少なく、建物内部の人や設備を守ることができるという大きな利点があります。しかし、免震装置の設置には費用がかかるため、耐震構造に比べると導入コストは高くなるのが現状です。それぞれの構造には、メリットとデメリットがあるので、建物の用途や規模、周辺環境などを考慮し、最適な方法を選ぶ必要があります。

| 項目 | 耐震構造 | 免震構造 |

|---|---|---|

| 仕組み | 地震の揺れを建物全体で受け止め、エネルギーを吸収 | 地震の揺れを建物に直接伝えない |

| 方法 | 柱や梁を太くしたり、壁を厚くする | 建物の基礎部分に特殊な装置を取り付け、地面と建物を切り離す |

| 効果 | ある程度の規模の地震まで耐えられる | 建物への被害を大幅に減らし、家具の転倒なども少ない |

| 費用 | 比較的低コスト | 高コスト |

耐震基準の進化

わが国の建物に対する地震への備えである耐震基準は、過去の地震の被害から学び、常に改善を重ねてきました。1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災といった大きな地震の度に、建物の耐震性を見直す機会となり、基準の改定が行われてきたのです。新たな技術や知識を取り込み、より安全な建物を設計するための規則が整えられています。

具体的には、建物の設計に用いる地震の揺れの想定が見直されました。過去の地震データや地盤調査に基づき、想定される地震の規模や揺れの強さを再評価することで、より現実的な揺れを想定した設計が可能となりました。また、建物の構造計算方法も改良され、より精密な計算に基づいた耐震設計が可能となっています。これらの改良により、以前よりも高い耐震性能を持つ建物を建てることができるようになりました。

さらに、耐震基準は地域によって異なることも重要な点です。地震が発生しやすい地域では、より厳しい基準が設けられています。これは、各地域ごとの地盤の性質や過去の地震の発生状況を考慮し、それぞれの地域に合った地震対策を行うためです。例えば、地盤が軟弱な地域では、地震の揺れが増幅される傾向があるため、より強固な基礎構造が求められます。また、過去に大きな地震被害を受けた地域では、将来の地震発生リスクを高く見積もり、より高い耐震性能を確保する必要があります。このように、地域特性を踏まえた耐震基準の設定により、全国的に地震災害への備えを強化しています。耐震基準は一度定めたら終わりではなく、技術の進歩や新たな知見の獲得に伴い、今後も継続的に見直され、より安全な社会の実現に貢献していくでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 耐震基準の改定 | 過去の地震被害(例:阪神・淡路大震災、東日本大震災)を教訓に、基準を継続的に見直し、改善。 |

| 地震の揺れの想定 | 過去の地震データと地盤調査に基づき、想定される地震の規模と揺れの強さを再評価し、より現実的な揺れを想定した設計へ。 |

| 建物の構造計算方法 | 改良により、精密な計算に基づいた耐震設計が可能に。 |

| 地域による基準の違い | 地震発生しやすい地域はより厳しい基準。地盤の性質や過去の地震発生状況を考慮し、地域に合った対策を実施。例:軟弱地盤では強固な基礎構造が必要。 |

| 今後の展望 | 技術の進歩や新たな知見に伴い、継続的に見直し、より安全な社会の実現へ貢献。 |

建物の安全確認

人が住まう建物は、安全でなくてはなりません。とりわけ地震が多い日本では、建物の耐震性を確かめることはとても大切です。既存の建物、特に築年数の経っている建物は、現在の耐震基準に沿っていない場合があり、大きな地震が起きた際に甚大な被害を受ける危険性があります。そのため、建物の耐震性をきちんと診断することが重要です。

耐震診断は、専門の業者に依頼するのが良いでしょう。専門家は、建物の隅々まで入念に調査し、建物の強さや脆い部分を明らかにします。例えば、壁にひび割れがないか、基礎部分はしっかりしているかなどを調べ、建物の耐震性能を総合的に評価します。

診断結果は、耐震補強工事を行う上で欠かせない資料となります。診断結果を基に、建物の状況に合った適切な耐震補強工事を施すことで、建物の安全性を高めることができます。具体的には、壁を新たに設けたり、柱や梁を補強することで耐震性を向上させることが可能です。

耐震診断と耐震補強工事は費用がかかりますが、建物の安全性を守るだけでなく、資産価値を高めることにも繋がります。将来、建物を売却したり、賃貸に出したりする際に、耐震性が確保されていることは大きなメリットとなります。また、安心して暮らせるという精神的な価値も計り知れません。建物の耐震性を確認することは、そこに住まう人々の安全を守る上で、そして建物の価値を守る上で、非常に大切な取り組みと言えるでしょう。

まとめ

地震は、いつ、どこで発生するか予測が難しい恐ろしい自然災害です。だからこそ、地震の揺れに耐えられる耐震構造は、私たちの命と財産を守る上で欠かせません。家や建物といった構造物は、私たちの生活の基盤であり、安全な暮らしを送るためには、地震に備えた対策が重要になります。

新しく家を建てる際は、最新の耐震基準を満たした設計にすることが大切です。建築基準法などの法律に基づき、専門家がしっかりと構造計算を行い、地震の揺れにも耐えられる丈夫な建物を作る必要があります。また、地盤の強さも建物の安全性に大きく影響します。地盤が弱い場合は、地盤改良工事などを行い、建物の基礎をしっかりと支える対策を講じることが重要です。

すでに建っている古い家についても、安心して暮らせるように耐震性を確認する必要があります。専門家に依頼して耐震診断を行い、建物の現状を把握することが大切です。もし耐震性が不十分であれば、耐震補強工事を行い、建物の強度を高める必要があります。壁の補強や基礎の強化など、状況に合わせて適切な工事を行うことで、地震による被害を軽減することができます。耐震補強工事には費用がかかりますが、命を守るためには必要な投資と言えるでしょう。

行政や専門機関は、耐震に関する様々な情報を提供しています。耐震構造に関する知識を深め、適切な対策を講じることは、私たち自身の責任です。地震への備えは、決して他人事ではありません。自分自身を守るための行動として、耐震に関する情報を積極的に収集し、自宅や職場の安全性を確認しましょう。また、家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、地震発生時の備えも大切です。日頃から防災意識を高め、いざという時に落ち着いて行動できるよう、家族や地域で話し合い、防災訓練に参加することも重要です。地震への備えをしっかり行うことで、被害を最小限に抑え、安全な暮らしを守ることができます。

| テーマ | 内容 | 行動 |

|---|---|---|

| 新築の耐震 | 最新の耐震基準を満たした設計、専門家による構造計算、地盤改良工事 | 建築基準法に基づいた設計・施工 |

| 既存住宅の耐震 | 耐震診断、耐震補強工事(壁の補強、基礎の強化) | 専門家への依頼、費用投資 |

| 個人の責任 | 耐震情報の収集、自宅や職場の安全確認 | 情報収集、安全確認 |

| 地震発生時の備え | 家具の固定、非常持ち出し袋の準備 | 準備、防災訓練参加 |