離婚と児童扶養手当:知っておきたい基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、「児童扶養手当」って、離婚した人だけがもらえるんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。離婚した人だけがもらえるっていうわけじゃないんだよ。ひとり親家庭などの子どものために支給される手当で、離婚以外にも、例えば親が亡くなった場合や、病気や災害で行方が分からなくなった場合などでももらえるんだよ。

調査や法律を知りたい

へえ、そうなんですね。じゃあ、どんな人がもらえるんですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、子どもと一緒に暮らしていて、その子どもを育てている親が、何らかの事情で収入が減ったり、なくなったりした場合にもらえるものなんだ。例えば、離婚、死別、行方不明、病気や災害などね。ただし、一定以上の収入があると支給されない場合もあるし、養育費をもらっている場合は、その金額によっては減額されることもあるんだよ。

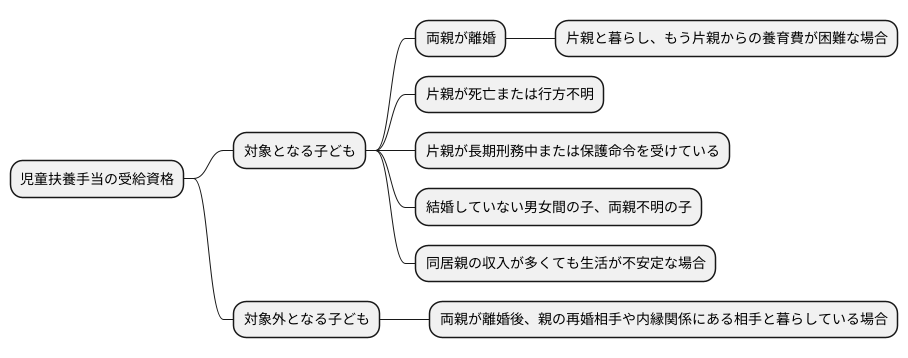

離婚における「児童扶養手当」とは。

ひとり親家庭などのお子さんを養育している方を支援するために、地方自治体から「児童扶養手当」が支給されます。この手当は、お父さんかお母さんと一緒に暮らしていないお子さんを育てているお父さんかお母さん、または養育している方が受け取ることができます。対象となるのは、主に次のような状況にあるお子さんです。両親が離婚した場合(事実婚の解消も含みます)、お父さんかお母さんが亡くなった場合、お父さんかお母さんが重い障害の状態にある場合、お父さんかお母さんが行方不明の場合、一年以上お父さんかお母さんに捨てられた状態、一年以上お父さんかお母さんが刑務所に入っている状態、お父さんかお母さんが保護命令を受けた場合、結婚していない両親から生まれた場合、両親がわからない場合(捨て子など)です。ただし、これらの条件を満たしていても、お子さんが再婚相手や内縁の相手など、親の配偶者に育てられている場合や、手当を受けようとする方の収入がある一定額以上の場合には支給されません。また、離婚した相手から養育費を受け取っている場合、その養育費は収入として扱われ、児童扶養手当の金額が減らされることがあります。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父または母と暮らしていない子どもを育てる親または養育者を金銭面で支えるための仕組みです。この手当は、市区町村から支給され、子どもの健やかな成長を助ける大切な役割を担っています。支給の目的は、子どもが元気に育つために必要な生活費の一部を公的に肩代わりすることであり、ひとり親家庭の家計の自立を支えることも大切な目的の一つです。

この制度のおかげで、子どもたちは金銭的な心配なく、学ぶことや生活していくための機会を手に入れることができると期待されます。また、養育者の負担を軽くすることにもつながり、子どもにたっぷりと愛情を注げる環境を作るのにも役に立っています。

児童扶養手当は、すべてのひとり親家庭に自動的に支給されるのではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。支給の対象となる子どもの状況や、受給者の収入の制限など、細かい決まりがあります。

例えば、対象となる子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども、または20歳未満で障害のある子どもです。また、父または母がいない、父または母が一定の障害の状態にある、父または母が生死不明である、父または母から1年以上遺棄されているなどの場合が対象となります。

さらに、受給者の所得が一定の金額を超えている場合は、手当の額が減らされたり、支給されない場合があります。この金額は、子どもの人数や住んでいる地域によって異なります。

児童扶養手当を受けるには、申請が必要です。必要な書類を集めて、お住まいの市区町村の担当窓口に提出してください。担当者が丁寧に案内してくれますので、まずは相談してみることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 父または母と暮らしていない子どもを育てる親または養育者を金銭面で支えるための公的制度。 |

| 支給者 | 市区町村 |

| 目的 |

|

| 対象となる子ども |

|

| 受給資格 | いくつかの条件を満たす必要があり、受給者の収入制限もある。 所得が一定額を超えると、減額または支給停止の可能性あり。 |

| 申請方法 | 必要書類を揃えて市区町村の担当窓口に提出。 |

支給対象となる子ども

児童扶養手当は、お父さんかお母さんと一緒に暮らしていないお子さんを養育する方を経済的に手助けするための制度です。この手当を受け取ることができるお子さんは、様々な事情で親と暮らせていないお子さんです。

まず、ご両親が離婚している場合、お子さんはどちらか一方の親と暮らすことになりますが、一緒に暮らしていない親から養育費を受け取ることが難しい場合などに、この手当の支給対象となります。また、悲しいことですが、お父さんかお母さんが亡くなった場合や、どこにいるのかわからなくなってしまった場合も、お子さんは支給対象となります。

さらに、お父さんかお母さんが罪を犯して長い間牢屋に入っている場合や、家庭内暴力などで保護命令を受けている場合も、お子さんはこの手当を受け取ることができます。また、結婚していない男女の間に生まれたお子さんや、ご両親が誰だかわからないお子さんも、もちろん支給対象です。

これらの事情に当てはまるお子さんは、たとえ一緒に暮らしている親の収入が多くても、生活が不安定な場合が多いため、手当を受け取れる可能性があります。つまり、親の収入だけで判断するのではなく、お子さんの生活状況をしっかりと見て判断されます。

ただし、ご両親が離婚した後、お子さんが親の再婚相手や内縁関係にある相手と暮らしている場合は、支給対象外となります。これは、再婚相手や内縁関係にある相手が、お子さんにとって経済的に安定した暮らしを保障してくれると考えられるからです。

このように、児童扶養手当は、それぞれのお子さんの置かれた環境を丁寧に見て、本当に支援を必要としているお子さんにきちんと届けられるように作られた制度なのです。

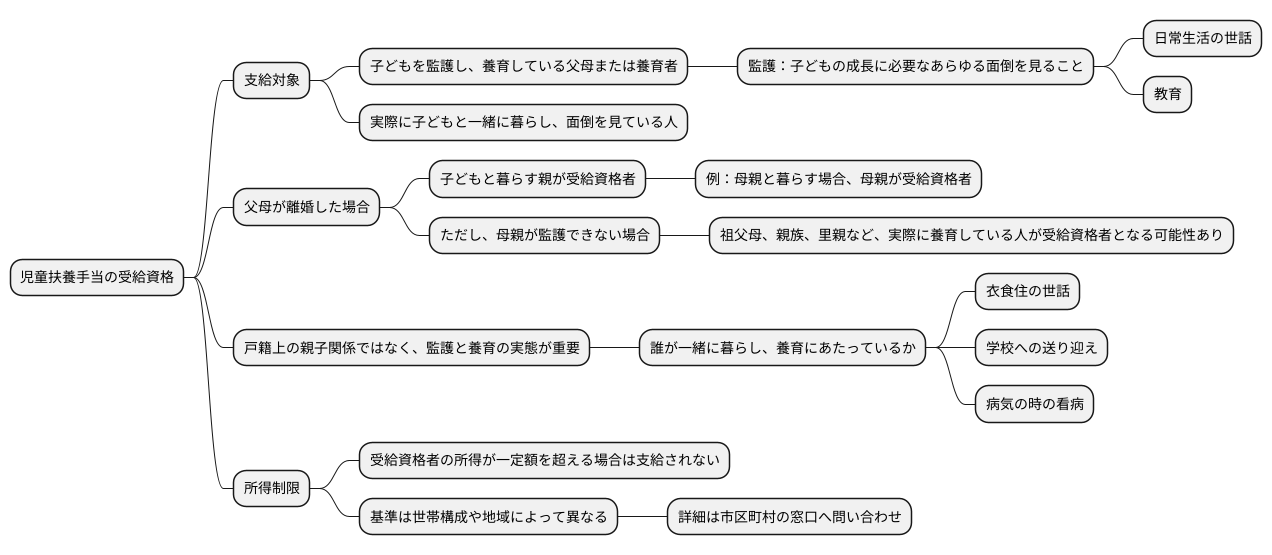

受給資格のある人

児童扶養手当は、主に支給対象となる子どもを監護し、養育している父母または養育者に支給されます。ここでいう「監護」とは、子どもの日常生活における世話や教育など、子どもの成長に必要なあらゆる面倒を見ることを指します。つまり、子どもと一緒に暮らしており、かつ日々の生活において子どもの面倒を実際に見ている人が、受給資格者となるのです。

例えば、父母が離婚し、子どもが母親と暮らしている場合、通常は母親が受給資格者となります。これは、母親が子どもの生活の世話や教育など、日常的な面倒を見ていると想定されるからです。しかし、母親が病気や仕事などの理由で子どもを監護できない場合は、状況が変わります。このようなケースでは、祖父母や親族、あるいは里親など、実際に子どもを養育している人が受給資格者となる可能性があります。重要なのは、戸籍上の親子関係ではなく、子どもの監護と養育の実態です。誰が子どもと一緒に暮らして、衣食住の世話や学校への送り迎え、病気の時の看病など、実際に子どもの養育にあたっているのかを基準に、受給資格者が判断されます。

ただし、受給資格者の所得が一定額を超えている場合は、児童扶養手当は支給されません。これは、高所得者には公的な支援の必要性は低いと判断されるためです。所得制限の基準は世帯構成や地域によって異なりますので、詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

養育費との関係

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、子どもに対する責任は続きます。子どもを養育する親は、経済的な負担をひとりで抱えがちです。そこで、子どもが健やかに成長するために必要な費用を分担する制度として養育費があります。

この養育費は、子どもを養育していない親から、養育している親に対して支払われます。金額や支払い方法は、当事者間の話し合いで決めるのが一般的ですが、家庭裁判所の調停や審判で決定される場合もあります。

さて、ひとり親家庭の生活を支援する制度として児童扶養手当があります。これは、子どもを養育する親の所得が一定水準以下の場合に支給されます。この児童扶養手当の支給額を決定する際に、養育費の金額が考慮されることがあります。

養育費も児童扶養手当も、子どもを育てる親の経済的負担を軽くすることを目的としています。もし、養育費を受け取っているにも関わらず、その金額を考慮せずに児童扶養手当を支給してしまうと、必要以上の公的な支援が行われてしまう可能性があります。

公的な支出は、国民全体で負担しているものです。限られた財源を有効に活用するためにも、重複した支援を避ける必要があります。そのため、養育費の金額に応じて児童扶養手当の支給額が調整されるのです。具体的には、受け取っている養育費の額が多ければ多いほど、児童扶養手当の支給額は少なくなります。

このように、養育費と児童扶養手当を調整することで、本当に支援を必要とする家庭に、適切な金額を支給できるようになっています。これは、子どもに必要な生活費を確保しつつ、公的支出の無駄を省くための大切な仕組みです。

| 制度 | 目的 | 支給対象 | 金額決定 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 養育費 | 子どもが健やかに成長するために必要な費用を分担 | 子どもを養育している親 | 当事者間の話し合い、家庭裁判所の調停・審判 | 子どもを養育していない親から支払われる |

| 児童扶養手当 | ひとり親家庭の生活を支援 | 子どもを養育する親(所得が一定水準以下) | 養育費の金額を考慮 | 公的支出の効率化のため、養育費との調整が行われる |

所得制限

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの経済的自立を支援し、子どもが健やかに育つことを目的とした大切な制度です。しかし、この手当を受けるには所得制限があります。これは、本当に支援を必要とする家庭に手当が行き渡るようにするための仕組みです。

この所得制限は、世帯構成や子どもの人数によって細かく定められています。例えば、子どもが一人で、受給資格者と二人暮らしの場合と、子どもが二人で三人暮らしの場合では、所得制限額が異なります。子どもが増えるほど、生活にかかる費用も増えるため、より高い所得まで手当が支給されるようになっています。

また、所得制限の対象となる所得は、様々な種類があります。お勤めをしている方の給与所得はもちろんのこと、自分で事業を行っている方の事業所得や、土地や建物を貸している方の不動産所得なども含まれます。さらに、養育費も所得として計算されます。これは、養育費が子どもの生活費として重要な役割を果たしていることを考慮したものです。

このように、所得制限は様々な要素を考慮して、きめ細かく設定されています。もしも所得制限額を少し超えてしまったために手当がもらえない場合でも、自治体によっては独自の助成制度を設けているところもあります。諦めずに、お住まいの自治体の窓口やホームページで相談してみましょう。担当者が丁寧に状況を聞き取り、適切な助言や支援の案内をしてくれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | ひとり親家庭などの経済的自立支援、子どもの健やかな成長 |

| 所得制限 | 支援を必要とする家庭に手当が行き渡るようにするための仕組み |

| 制限額 | 世帯構成、子どもの人数によって異なる |

| 所得の種類 | 給与所得、事業所得、不動産所得、養育費など |

| 制限超過時の対応 | 自治体によっては独自の助成制度あり。相談窓口で相談可能。 |

手続き方法

児童扶養手当を受けるには、お住まいの市区町村役場で申請手続きを行う必要があります。申請に必要な書類や手続きの進め方は、それぞれの市区町村によって異なるため、事前に役場に問い合わせて確認することを強くお勧めします。

一般的な必要書類としては、申請書、戸籍謄本、住民票、所得を証明する書類などがあります。申請書は役場で入手できます。戸籍謄本と住民票は、本籍地や住所地の市区町村役場で取得できます。所得を証明する書類としては、源泉徴収票や確定申告書の控えなどが必要です。

さらに、お子さんの養育状況を明らかにするために、離婚協議書、調停調書、審判書などの書類が必要となる場合があります。父母が離婚している場合や、別居している場合などは、これらの書類を用意しておきましょう。

申請書類を役場に提出すると、担当職員による審査が行われます。審査では、申請内容に不備がないか、必要な書類がすべて揃っているかなどが確認されます。審査の結果、支給が認められると、指定した金融機関の口座に手当が振り込まれます。

手続きには、申請から支給決定まで1か月から2か月程度かかることがあります。時間に余裕を持って申請手続きを行いましょう。また、不明な点があれば、遠慮なく市区町村役場の担当窓口に相談しましょう。担当職員が丁寧に教えてくれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 申請場所 | お住まいの市区町村役場 |

| 必要書類(例) | 申請書、戸籍謄本、住民票、所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)、お子さんの養育状況を明らかにする書類(離婚協議書、調停調書、審判書など) |

| 申請書の入手 | 市区町村役場 |

| 戸籍謄本/住民票の取得場所 | 本籍地/住所地の市区町村役場 |

| 審査 | 担当職員による審査(申請内容、必要書類の確認) |

| 支給方法 | 指定金融機関の口座への振込 |

| 所要期間 | 申請から支給決定まで1か月~2か月程度 |

| 問い合わせ先 | 市区町村役場の担当窓口 |