離婚と「言葉の暴力」:法的対策

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『言葉の暴力』」って、具体的にどんなことを言うんですか?

調査・法律研究家

そうだね。たとえば、相手をひどくののしったり、人格を否定するような言葉を言うことだね。「お前はバカだ」とか「役立たず」といった言葉も含まれるよ。

調査や法律を知りたい

そういう言葉も暴力になるんですね。でも、暴力をふるうって、殴ったり蹴ったりすることだけだと思っていました。

調査・法律研究家

身体的な暴力だけが暴力ではないんだよ。言葉で精神的に傷つけることも暴力になるんだ。場合によっては、殴ったり蹴ったりするよりも深く傷つくこともあるんだよ。だから、言葉の暴力も立派な離婚原因になるし、犯罪になる場合もあるんだよ。

離婚における「言葉の暴力」とは。

「離婚の際に使われる暴言について」(暴言とは、夫婦などの間で、言葉によって相手に精神的な圧力をかける精神的な暴力のことを指します。一般的に家庭内暴力(DV)というと、殴ったり蹴ったりといった直接的な暴力を思い浮かべがちですが、夫婦間で汚い言葉を使ったり、相手の人格を否定するようなことを言うのも家庭内暴力にあたり、離婚の原因として認められることがあります。また、「殺すぞ」など、命や体に直接的な危害を加えることをほのめかすような内容の場合は、刑法の「脅迫罪」、それによって相手に本来する必要のないことをさせた場合は「強要罪」にあたる可能性があり、刑事罰を受けることもあります。さらに、暴言によって、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神的な傷を負った場合には、傷害罪に問われる可能性もあります。暴言の場合でも、殴ったり蹴ったりといった直接的な暴力と同じように、配偶者からの暴力の防止に関する法律(DV防止法)による保護を受けることができ、裁判所から、被害者やその家族に対するつきまといや職場や家の近くのうろつきを禁止する命令、被害者への面会要求や電話、メールなどを禁止する命令などを出してもらうことができます。)について

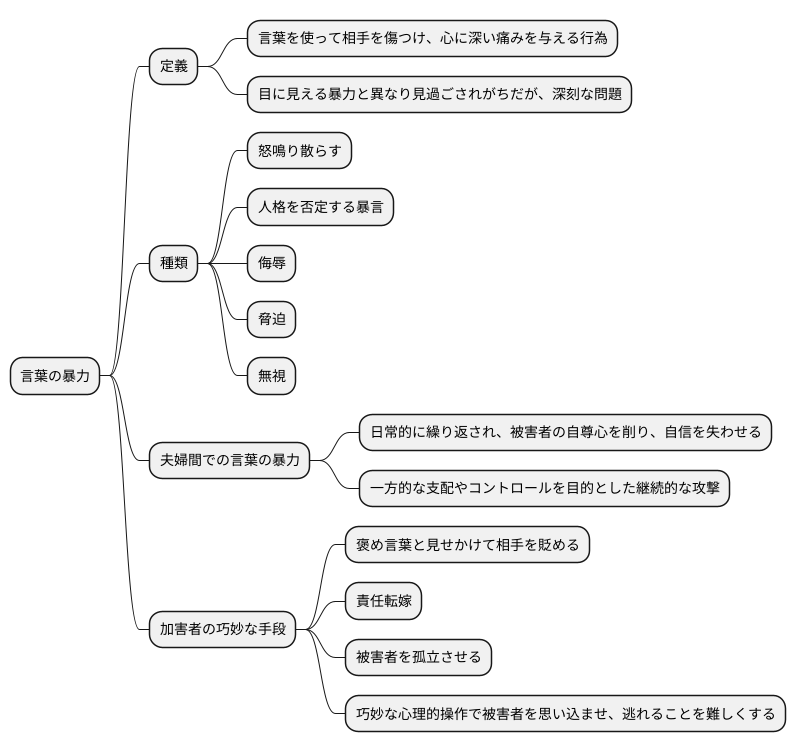

言葉の暴力とは

言葉の暴力とは、身体的な危害を加えるのではなく、言葉を使って相手を傷つけ、心に深い痛みを与える行為です。殴る蹴るといった目に見える暴力とは違い、言葉の暴力は見過ごされがちですが、被害者の心には大きな傷跡を残し、精神的な病気を引き起こす可能性もある深刻な問題です。

言葉の暴力には様々な形があります。たとえば、怒鳴り散らしたり、人格を否定するような暴言を吐いたり、相手を侮辱することなどが挙げられます。また、脅迫的な言葉で恐怖心を植え付けたり、無視をすることで精神的に追い詰めることも、言葉の暴力に含まれます。

特に夫婦間では、このような言葉の暴力は深刻な問題となります。日常的に繰り返されることで、被害者の自尊心は徐々に削られ、自信を失い、精神的に不安定な状態に陥ってしまうことがあります。些細な言い争いからエスカレートする夫婦喧嘩とは異なり、言葉の暴力は一方的な支配やコントロールを目的とした、継続的な攻撃である点が特徴です。

加害者は、相手を支配するために、巧妙な手段で言葉の暴力を使うことがあります。例えば、褒め言葉と見せかけて相手を貶めたり、自分の非を認めずに責任転嫁したり、被害者を孤立させるように仕向けたりするなどです。このような巧妙な心理的操作によって、被害者は自分が悪いと思い込まされ、加害者から逃れることが難しくなる場合もあります。言葉の暴力は、目に見えないだけに、より深刻な事態を招く可能性があると言えるでしょう。

離婚原因としての言葉の暴力

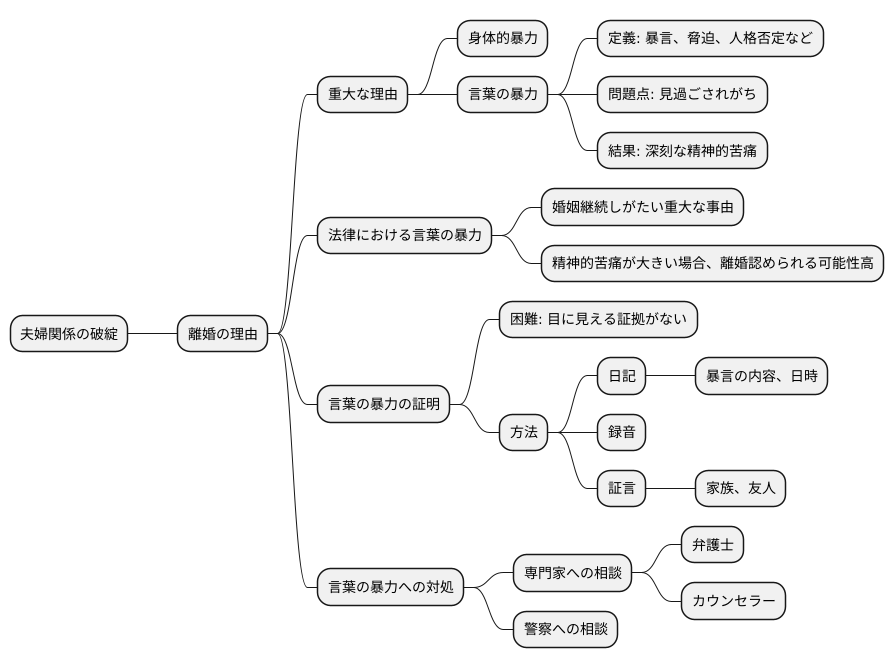

夫婦というものは、人生を共に歩むと誓い合った間柄ですが、時として、その関係が壊れてしまうこともあります。法律では、婚姻関係を続けることが難しい重大な理由がある場合に、離婚が認められます。この重大な理由の一つとして、身体的な暴力と並んで近年注目されているのが言葉の暴力です。

言葉の暴力とは、暴言や脅迫、人格を否定する発言など、言葉によって相手を傷つける行為を指します。殴る蹴るといった目に見える暴力とは異なり、言葉の暴力は見過ごされがちです。しかし、心に見えない傷を深く刻み込み、精神的な苦痛を与えるという意味では、身体的な暴力に匹敵する、あるいはそれ以上の深刻な被害をもたらす可能性があります。

法律において言葉の暴力は、身体的な暴力と同様に、婚姻を継続しがたい重大な事由と判断されることがあります。特に、日常的に暴言を吐かれたり、脅迫を受けたり、人格を否定する言葉を浴びせ続けられたりするなど、被害者の精神的苦痛が大きい場合は、離婚が認められる可能性が高くなります。

離婚裁判において、言葉の暴力を証明するのは容易ではありません。目に見える傷がないため、客観的な証拠を示す必要があるからです。そのため、被害を受けている場合は、暴言の内容や日時を記録した日記をつけたり、会話の録音をしたりすることが重要です。また、周囲の証言も有力な証拠となります。家族や友人など、暴言を目撃した人がいれば、証言をお願いしておきましょう。

言葉の暴力は、決して許される行為ではありません。もし、あなたが言葉の暴力に苦しんでいるのであれば、一人で抱え込まず、専門の相談機関に相談することをお勧めします。弁護士やカウンセラーなどの専門家は、あなたの状況を理解し、適切な助言や支援を提供してくれるはずです。また、警察に相談するという方法もあります。深刻な場合は、ためらわずに助けを求めましょう。

言葉の暴力と刑事罰

暴言や悪口など、言葉による暴力は、時として刑事罰の対象となる重大な行為になりえます。 そのため、安易に考えていると、法に触れてしまう可能性があることを理解しておく必要があります。

まず、「殺すぞ」や「危害を加えるぞ」といった直接的な脅し文句は、脅迫罪にあたります。たとえ本気で実行する意思がなくとも、相手に恐怖心を抱かせれば罪に問われる可能性があります。脅迫の内容が具体的であればあるほど、罪が重くなる傾向があります。例えば、具体的な日時や場所、方法などを挙げて脅迫した場合、より深刻な事態とみなされます。

次に、脅迫によって相手に本来する義務のないことを強制した場合、強要罪が適用されます。例えば、脅迫によって金銭を要求したり、無理やり労働をさせたりする行為は、強要罪に該当します。脅迫の内容が金銭要求のような具体的なものではなく、精神的な苦痛を与えるようなものであっても、相手に義務のないことを行わせれば、強要罪に問われる可能性があります。

さらに、継続的、あるいは深刻な言葉の暴力によって、相手が心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患を患った場合、傷害罪に問われる可能性も出てきます。肉体的な攻撃だけでなく、精神的な攻撃も傷害罪の対象となることを忘れてはなりません。言葉の暴力によって相手がどれほどの精神的苦痛を受けたか、医学的な診断書など客観的な証拠が重要になります。

このように、言葉の暴力は決して軽視できるものではありません。場合によっては、人生を左右するほどの重大な結果を招きかねないことをしっかりと認識し、責任ある行動をとるように心がけましょう。

| 罪名 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 脅迫罪 | 直接的な脅し文句で相手に恐怖心を抱かせる行為 | 「殺すぞ」「危害を加えるぞ」と発言する。具体的な日時、場所、方法を挙げて脅迫する。 |

| 強要罪 | 脅迫によって相手に本来する義務のないことを強制する行為 | 脅迫して金銭を要求する。脅迫して無理やり労働させる。精神的な苦痛を与える脅迫で、相手に義務のないことを行わせる。 |

| 傷害罪 | 継続的、あるいは深刻な言葉の暴力によって、相手が心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患を患わせる行為 | 言葉の暴力で精神的苦痛を与え、医学的な診断書などで証明される。 |

配偶者暴力防止法の適用

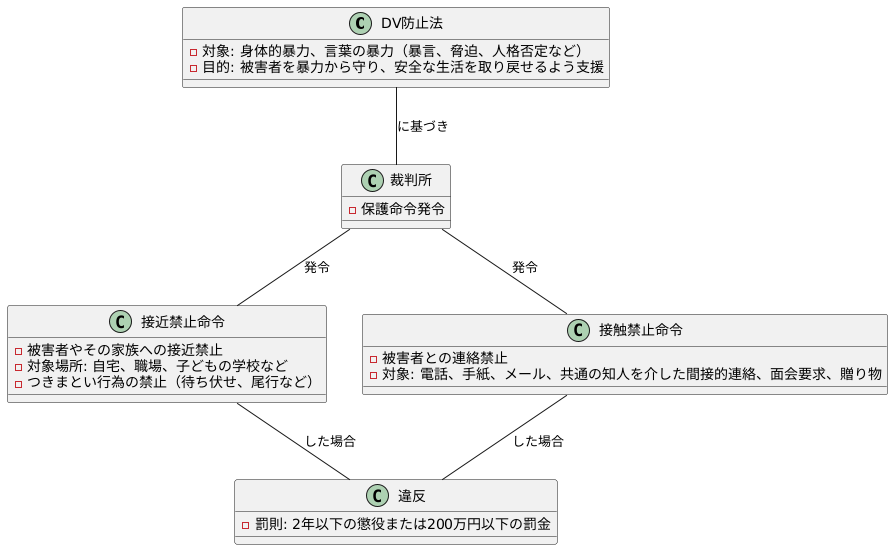

夫婦間の争いは、身体への危害だけでなく、言葉による攻撃も深刻な問題です。暴言や脅迫、人格を否定するような発言も、心に深い傷を負わせ、日常生活に支障をきたすことがあります。このような言葉の暴力も、身体的な暴力と同じように、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法、略してDV防止法)の保護対象となります。

DV防止法は、被害者を暴力から守り、安全な生活を取り戻せるよう支援するための法律です。この法律に基づき、裁判所は加害者に対して様々な保護命令を出すことができます。代表的なものとして、接近禁止命令と接触禁止命令があります。

接近禁止命令は、加害者が被害者やその家族に近づくことを禁じる命令です。被害者の自宅や職場、子どもの学校など、被害者が普段生活する場所への接近を禁止することができます。また、待ち伏せや尾行といった、つきまとい行為も禁止の対象となります。

接触禁止命令は、加害者が被害者と連絡を取ることを禁じる命令です。電話や手紙、電子メールはもちろんのこと、共通の知人を介して間接的に連絡を取ることも禁止されます。面会を求めることや、贈り物をすることもできません。

これらの保護命令は、裁判所が被害者の安全を確保するために必要と判断した場合に発令されます。そして、これらの命令に違反した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という厳しい刑事罰が科せられます。DV防止法は、被害者が安心して生活できるよう、法の力で加害者を抑止するための重要な役割を担っています。

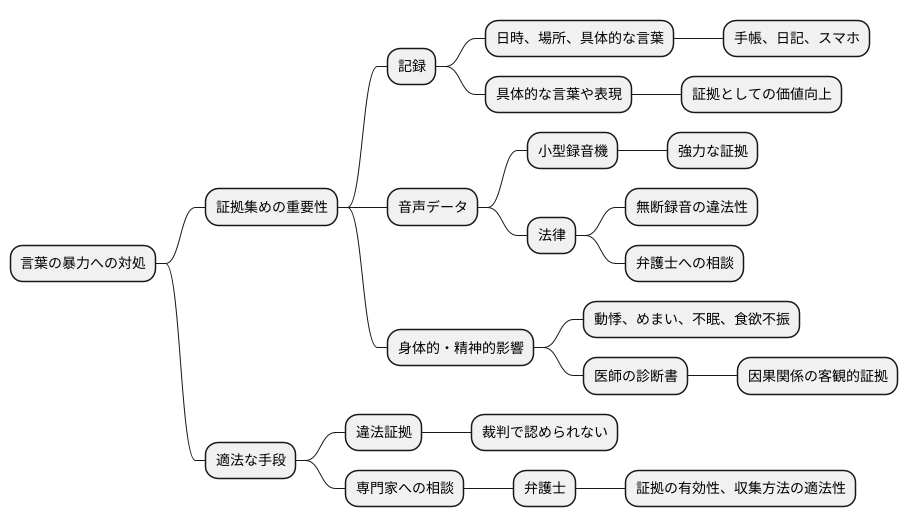

証拠の収集と記録

言葉による暴力は、目に見えない傷跡を残すため、その被害を証明するのが難しい場合があります。しかし、法廷で認められるためには、客観的な証拠に基づいた主張が必要です。そのため、言葉による暴力の被害に遭っている方は、証拠を集め、記録に残すことが何よりも大切になります。

まず、加害者から暴言を受けた日時、場所、具体的な言葉の内容を記録しましょう。手帳や日記などに書き留めるだけでなく、携帯電話のメモ機能やアプリなどを活用するのも良いでしょう。暴言の内容は、できる限り正確に記録することが重要です。あいまいな記憶ではなく、具体的な言葉や表現を用いて記録することで、証拠としての価値が高まります。

音声データは強力な証拠になり得るため、可能であれば、小型録音機などで暴言の様子を録音しておきましょう。ただし、場合によっては、無断で録音することが法律に触れる可能性もあるため、事前に専門家、例えば弁護士に相談することをお勧めします。

言葉による暴力は、精神的な苦痛だけでなく、身体的な症状を引き起こすこともあります。動悸やめまい、不眠、食欲不振など、被害を受けたことによって現れた身体的、精神的な影響も記録しておきましょう。医師の診断書は、言葉による暴力と症状の因果関係を示す客観的な証拠となるため、医療機関を受診し、診断書を発行してもらうことも検討しましょう。

証拠を集める際には、適法な手段で行うことが重要です。違法な方法で入手した証拠は、裁判で証拠として認められない場合があります。証拠収集の方法について、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士は、法的な観点から証拠の有効性や収集方法の適法性を判断し、的確な助言を提供してくれます。

専門家への相談

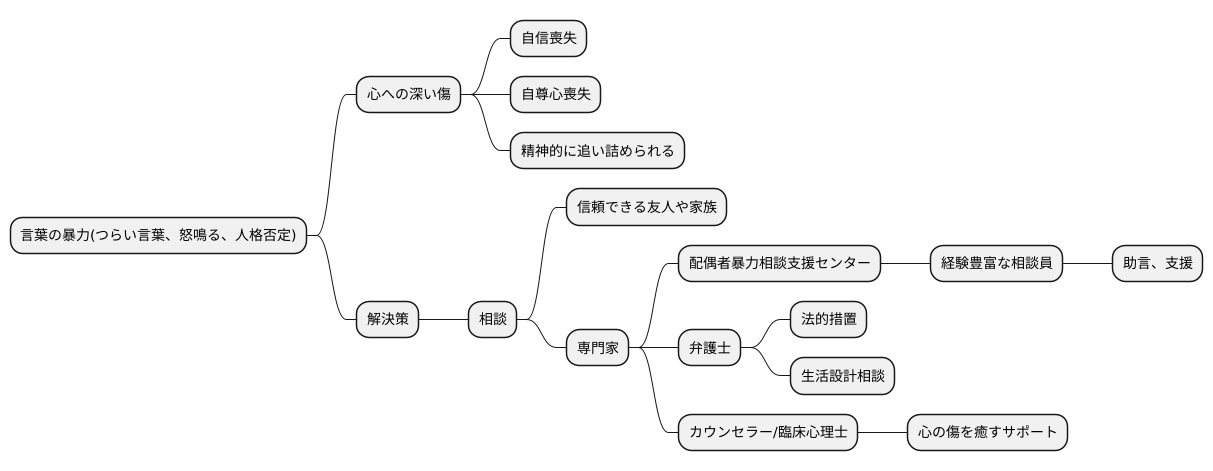

つらい言葉を投げつけられる、怒鳴られる、人格を否定されるといった言葉の暴力は、身体的な暴力と同じくらい、心に深い傷を負わせるものです。このような状況に一人で耐えていると、次第に自信を失い、自尊心が傷つけられ、精神的に追い詰められてしまうかもしれません。解決の糸口が見えず、出口のない迷路に閉じ込められたような気持ちになることもあるでしょう。

このような苦しみを抱えている時、一人で抱え込まずに、誰かに相談することがとても大切です。信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることもありますが、専門家の客観的な視点や知識は、より具体的な解決策を見つける助けになります。

配偶者暴力相談支援センターは、言葉の暴力も含めた様々な家庭内の問題について相談を受け付けています。経験豊富な相談員が親身になって話を聞いてくれ、状況に応じた適切な助言や支援を提供してくれます。また、弁護士に相談することで、法的措置を含めた具体的な解決策を検討することができます。言葉の暴力が離婚原因となる場合もありますので、今後の生活設計についても相談に乗ってくれるでしょう。

さらに、カウンセラーや臨床心理士といった心の専門家は、言葉の暴力によって受けた心の傷を癒すためのサポートを提供してくれます。気持ちを整理し、心の健康を取り戻すための方法を一緒に考えてくれます。

相談をすることは勇気がいることかもしれません。しかし、相談することで、問題解決への第一歩を踏み出せるはずです。専門家はあなたの味方です。一人で悩まず、専門家の力を借りることをためらわないでください。きっと、今の苦しみから抜け出す道を見つけることができるでしょう。