探偵の視点:牽連犯とその深層

調査や法律を知りたい

先生、『牽連犯』ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、目的を達成するため、別の悪いことをする、という犯罪のことだよ。例えば、泥棒をするために、家に勝手に侵入する、みたいなイメージだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。泥棒に入るために、窓ガラスを割るのも牽連犯ですか?

調査・法律研究家

そうだね。その場合、器物損壊罪と窃盗罪が成立するけど、牽連犯として、重い方の窃盗罪の刑で罰せられることになるよ。

牽連犯とは。

つながりを持った犯罪(本来は別々に成立する複数の犯罪行為が、手段と目的の関係にある場合、両者の関係を、つながりを持った犯罪と言います。例えば、家に許可なく入る(手段)ことと、盗み(目的)はその代表例です。つながりを持った犯罪が成立する場合は、それらの中で一番重い刑罰で処罰されることになります。)について

牽連犯とは

つながりを持つ犯罪、いわゆる牽連犯とは、それぞれ単独で成立する複数の犯罪行為が、相互に関連し合い、ある行為が他の行為の手段や目的となっている場合に成立する犯罪のことです。平たく言えば、ある悪いことをするために、別の悪いことをする、あるいはある悪いことをした結果として、別の悪いことが起こってしまう状態のことを指します。

例えば、お金を盗むために人の家に忍び込んだ場合を考えてみましょう。この場合、家に勝手に侵入したことで住居侵入罪、お金を盗んだことで窃盗罪という二つの罪が成立します。この二つの罪は、お金を盗むという目的と、家に侵入するという手段の関係にあり、牽連犯として扱われます。

もう少し具体的な例を挙げましょう。泥棒がお金や物を盗む目的で、窓ガラスを割って家の中に侵入したとします。この時、窓ガラスを割る行為は器物損壊罪、家の中に侵入する行為は住居侵入罪、お金や物を盗む行為は窃盗罪に該当します。これら一連の行為は、最終的な目的である盗みを働くために行われたものであり、それぞれの行為は密接な関係にあります。つまり、牽連犯の関係にあると言えるのです。

他にも、誰かを脅して無理やりお金を奪う、恐喝の場合を考えてみましょう。脅迫という行為自体が犯罪であると同時に、その脅迫によってお金を奪うという窃盗罪が成立します。これもまた、脅迫という手段と窃盗という目的が結びついているため、牽連犯となるのです。このように、複数の犯罪行為が複雑に絡み合い、全体として一つの大きな犯罪を構成するのが牽連犯の特徴です。一つ一つの行為は独立した犯罪ですが、互いに関連し合っているため、まとめて一つの犯罪として扱われるのです。

| 犯罪行為1 | 犯罪行為2 | 関係性 | 牽連犯 |

|---|---|---|---|

| 住居侵入 | 窃盗 | 窃盗のための手段 | 成立 |

| 器物損壊 | 住居侵入 | 窃盗のための手段 | 成立 |

| 住居侵入 | 窃盗 | 窃盗のための手段 | 成立 |

| 脅迫 | 窃盗 | 窃盗のための手段 | 成立 |

法律の視点

罪を犯す行為には、単独で行われるものだけでなく、複数の行為が複雑に絡み合っている場合もあります。このような場合、それぞれの行為を別々に見て判断するのではなく、全体像を捉えて評価する必要があります。これを「牽連犯」といいます。牽連犯とは、複数の犯罪行為が、まるで鎖のように繋がっているかのように、互いに密接な関係を持っている状態を指します。例えば、目的を達成するための一つの手段として別の犯罪行為を行う場合や、ある行為が原因となって別の犯罪行為が結果として生じる場合などが該当します。

牽連犯が成立するかどうかは、それぞれの犯罪行為の間にどれだけの関連性があるかによって決まります。単に同じ時期に同じ場所で起きたというだけでは不十分です。行為と行為の間に、目的と手段、原因と結果といった強い結びつきが認められる必要があります。例えば、家に侵入して物を盗む場合、家の侵入は盗むための手段であり、両者は密接不可分な関係にあります。このような場合は、住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯として成立します。

牽連犯の場合、複数の犯罪行為の中で最も重い罪の罰則が適用されます。先ほどの例でいえば、住居侵入罪よりも窃盗罪の方が重い罪なので、窃盗罪の罰則が適用されることになります。これは、複数の犯罪行為が一つの目的のために計画的かつ組織的に行われた場合、個別に判断するよりも全体を総合的に判断する方が、犯罪の重大さをより正確に反映できると考えられているからです。個々の犯罪行為だけを見ると軽微な犯罪に見える場合でも、全体として見ると重大な犯罪となるケースもあります。そのため、牽連犯は、犯罪の計画性や悪質さを判断する上で非常に重要な要素となるのです。それぞれの犯罪行為をバラバラに評価するのではなく、全体像を把握することで、より適切な処罰が可能となります。

| 牽連犯とは | 複数の犯罪行為が互いに密接な関係を持っている状態 |

|---|---|

| 成立条件 | 犯罪行為間に目的と手段、原因と結果といった強い結びつきがあること(例:窃盗目的の住居侵入) |

| 罰則 | 最も重い罪の罰則が適用(例:窃盗目的の住居侵入の場合、窃盗罪の罰則適用) |

| 重要性 | 犯罪の計画性や悪質さを判断する上で重要な要素。全体像把握により適切な処罰が可能 |

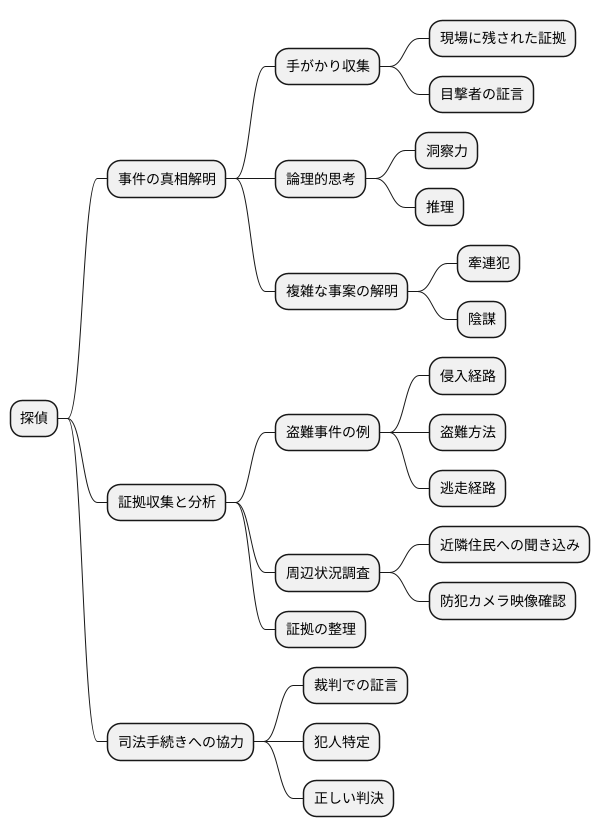

探偵の役割

探偵は、様々な事件や出来事の真相を解明するために活動する専門家です。まるで謎解きをするように、事件現場に残されたわずかな手がかりや目撃者の証言といった断片的な情報を集め、鋭い洞察力と論理的な思考力によって事件の全体像を明らかにしていきます。

特に、複数の犯罪が複雑に絡み合った牽連犯の場合、探偵の役割はさらに重要になります。一見すると無関係に見える別々の事件が、実は共通の犯人によって行われていたり、背後に大きな陰謀が隠されている可能性もあるからです。探偵は、豊富な経験と知識に基づいて、それぞれの事件の関連性を見抜き、真相を解き明かす糸口を探し出します。例えば、ある場所で起きた盗難事件と、別の場所で起きた傷害事件。犯行の手口や犯人の特徴、事件発生の時間や場所など、一見すると共通点がないように思える二つの事件も、探偵の視点から見ると、重要な繋がりが見えてくるかもしれません。

盗難事件を例に考えてみましょう。単に盗まれた物品を探すだけでなく、探偵は犯人がどのようにして侵入したのか、どのような方法で盗み出したのか、そして逃走経路はどうだったのかなど、犯行の手口を細かく分析します。周辺の状況調査も欠かせません。近隣住民への聞き込みや防犯カメラの映像確認などを通じて、犯人に関する手がかりを探します。こうした地道な調査によって、盗難事件が実は住居侵入や器物破損といった他の犯罪と関連していることが明らかになるかもしれません。こうして集めた証拠は、牽連犯として立証するための重要な資料となります。

探偵の仕事は、事件の真相を解明するだけに留まりません。集めた証拠を整理し、裁判で証言を行うなど、司法手続きにも深く関わっています。探偵の証言は、犯人を特定し、正しい判決を導き出す上で大きな役割を果たします。まさに、真実を追い求める探偵は、社会の秩序を守る重要な存在と言えるでしょう。

盗聴と証拠

盗聴は、事件を解き明かす上で強力な手段となり得ますが、同時に人の話をこっそり聞く行為であり、個人のプライバシーを大きく侵害する可能性があるため、法律によって厳しく制限されています。 捜査において、特に複数の者が関わっている複雑な事件、いわゆる共同正犯や共謀といった関係性を持つ事件の場合、盗聴は真相解明の鍵となることがあります。例えば、複数の犯罪行為がそれぞれ別々の人物によって行われたように見えても、盗聴によって得られた会話の内容から、実は背後で共謀していた、あるいは指示を出していた人物がいることなどが明らかになることがあります。このように、盗聴は点と点を結びつけ、全体像を浮かび上がらせる、ジグソーパズルの最後のピースのような役割を果たすことがあるのです。

しかし、盗聴を行うには、必ず裁判所の許可が必要です。盗聴の必要性や緊急性、対象となる人物、場所、期間など、様々な条件を満たし、裁判官の審査を通過しなければなりません。許可なく盗聴を行った場合、それは犯罪行為となり、処罰の対象となります。たとえ正義感から盗聴を行ったとしても、違法な手段で得られた情報は、裁判で証拠として認められないばかりか、捜査そのものの正当性を疑われ、事件解決を遠ざけてしまうことになりかねません。

裁判で証拠として認められるためには、盗聴による情報が適法な手続きに則って取得されたものであることが必須条件です。つまり、裁判所の許可を得て、適切な方法で実施された盗聴でなければなりません。違法に取得された証拠は、たとえ犯行を裏付ける決定的な情報であったとしても、証拠としての価値は一切認められません。これは、個人の基本的人権を守るため、そして適正な手続きによって真実を明らかにするという、司法制度の根幹に関わる重要な原則です。そのため、盗聴捜査は、常に法律の規定を遵守し、慎重に進められる必要があるのです。盗聴は諸刃の剣であり、その運用には細心の注意が求められます。

| 盗聴のメリット | 盗聴のデメリット・注意点 | 盗聴の合法性 |

|---|---|---|

| 事件解明の強力な手段 複雑な事件(共同正犯、共謀)の真相解明 点と点を結びつけ、全体像を浮かび上がらせる |

プライバシー侵害の可能性 法律によって厳しく制限 違法な盗聴は処罰の対象 |

裁判所の許可が必要 (必要性、緊急性、対象人物、場所、期間など) 許可なき盗聴は犯罪 違法に取得された情報は証拠として認められない |

判例と解釈

結び付きのある犯罪、つまり複数の者が共同で犯罪を行う、もしくは一人が複数の犯罪を行う場合、その関係性をどう捉えるか、これを示した多くの裁判例が存在します。裁判所は、それぞれの事件の細かい状況を踏まえて、結び付きのある犯罪とみなすかどうかを判断しています。過去のこれらの裁判例を学ぶことで、結び付きのある犯罪が成立するための条件や、どのような刑罰がどれくらい適用されるかなど、法律の解釈をより深く理解することができます。

過去の裁判例は、今後の裁判の行方を考える上でも重要な手がかりとなります。例えば、過去に似たような事件で結び付きのある犯罪が認められた裁判例があれば、同じような事件においても結び付きのある犯罪が成立する可能性は高くなります。反対に、結び付きのある犯罪が認められなかった裁判例があれば、なぜ認められなかったのかを詳しく分析することで、今後の裁判でどのような点が争われるかを予測することができます。

結び付きのある犯罪には、例えば共犯や包括一罪など、様々な種類があります。共犯とは、複数の人が共同して一つの犯罪を行うことで、それぞれの役割や関与の度合いによって正犯、共犯者、教唆犯、幇助犯などに分類されます。それぞれの役割によって、適用される刑罰も異なってきます。包括一罪とは、一人が短い期間に複数の犯罪行為を行い、それらが全体として一つの犯罪と評価される場合です。例えば、窃盗目的で家に侵入し、金品を盗んだ場合、住居侵入罪と窃盗罪が成立しますが、住居侵入と窃盗が密接に関連しているため、包括一罪として扱われ、重い方の窃盗罪の刑罰が適用されることがあります。

裁判例を理解することは、法律の専門家だけでなく、一般の人々にとっても、自分自身の権利や義務を守る上で重要です。過去の裁判例を知ることで、どのような行為が犯罪に該当するのか、どのような場合に結び付きのある犯罪が成立するのかを理解し、自分自身の行動を律することができます。また、万が一、事件に巻き込まれた場合でも、過去の裁判例を参考に、適切な対応をとることができるようになります。

| 結び付きのある犯罪の要件 | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 複数の犯罪の関連性 | 裁判所は、それぞれの事件の細かい状況を踏まえて、結び付きのある犯罪とみなすかどうかを判断。過去の裁判例を学ぶことで、法律の解釈をより深く理解。 | 過去の類似事件における結び付きの有無、認められなかった理由の分析 |

| 役割による刑罰の違い | 共犯の形態(正犯、共犯者、教唆犯、幇助犯など)によって、適用される刑罰が異なる。 | それぞれの役割に応じて異なる刑罰適用 |

| 包括一罪 | 一人が短い期間に複数の犯罪行為を行い、全体として一つの犯罪と評価される場合。 | 住居侵入と窃盗 → 包括一罪として窃盗罪の刑罰適用 |

| 犯罪の成立要件の理解 | どのような行為が犯罪に該当するのか、どのような場合に結び付きのある犯罪が成立するのかを理解することで、自己の行動を律し、適切な対応が可能に。 | 過去の裁判例から犯罪成立要件を学び、法的リスクを回避 |

まとめ

複数の犯罪行為が複雑に絡み合う牽連犯は、法律の専門家だけでなく、探偵や一般の人々にとっても理解しておくべき重要な概念です。牽連犯が成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、複数の犯罪行為が計画的、組織的に行われていること、または各犯罪行為の間に密接な関連性があることなどが挙げられます。これらの条件を満たさない場合には、牽連犯としては扱われず、それぞれの犯罪行為が個別に裁かれることになります。

牽連犯における刑罰の適用範囲は、個別の犯罪行為の刑罰よりも重くなる可能性があります。これは、牽連犯が社会に与える影響が大きく、その危険性が高いと判断されるためです。そのため、牽連犯の成立要件や刑罰の適用範囲を正しく理解することは、犯罪の予防や捜査、そして裁判における適切な判断に不可欠です。

探偵は、牽連犯の捜査において重要な役割を担います。彼らは、証拠の収集や関係者の調査などを通じて、犯罪の真相を解明する努力をします。特に、盗聴による証拠収集は、牽連犯の解明に繋がる重要な手がかりとなる場合があります。しかし、盗聴は個人のプライバシーを侵害する可能性があるため、法律で厳しく規制されています。探偵は、盗聴に関する法律を遵守し、適法な範囲内で証拠収集を行う必要があります。違法な盗聴によって得られた証拠は、裁判で証拠として採用されないばかりか、探偵自身が処罰の対象となる可能性もあります。

牽連犯に関する判例や解釈は、時代とともに変化します。社会情勢や技術の進歩に合わせて、法律や判例も更新されていくため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。インターネットや書籍などを活用して、関連情報を収集し、理解を深めることで、牽連犯に関する知識を最新の状態に保つことができます。これらの情報を理解し、牽連犯に関する知識を深めることで、より安全で安心な社会の実現に貢献できるものと考えています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 牽連犯の定義 | 複数の犯罪行為が計画的・組織的、または密接な関連性を持って行われる犯罪。 |

| 牽連犯の成立要件 | 複数の犯罪行為が計画的・組織的であること、または各犯罪行為間に密接な関連性があること。 |

| 牽連犯の刑罰 | 個別の犯罪行為よりも重くなる可能性がある。 |

| 探偵の役割 | 証拠収集、関係者調査などを通じて犯罪の真相解明に努める。盗聴による証拠収集は重要だが、法律遵守が必須。 |

| 盗聴の規制 | 個人のプライバシー侵害の可能性があるため、法律で厳しく規制されている。 |

| 判例と解釈の変化 | 時代とともに変化するため、常に最新情報の把握が必要。 |