尋問の技術:アゴとりの真相

調査や法律を知りたい

先生、『アゴとり』って、どういう意味ですか? ニュースで時々聞くんですけど、よく分からなくて。

調査・法律研究家

いい質問だね。『アゴとり』とは、警察や探偵が容疑者に対して、事件について詳しく尋問する様子を表す言葉だよ。容疑者の矛盾点を見つけたり、自白させたりするために、鋭く質問を繰り返すんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、普通の質問とは違うんですね?

調査・法律研究家

そうだよ。普通の会話とは違って、厳しい追及や、時には駆け引きもある。まるで容疑者のアゴをつかんで、真実を無理やり引き出そうとするようなイメージから、『アゴとり』って言うんだよ。

アゴとりとは。

警察官や探偵が、疑わしい人に問いただして、真相を明らかにしようとすることについて

アゴとりの概要

「あごとり」とは、警察官や探偵などが、取り調べの際に容疑者に対して行う尋問のことを指す俗語です。まるで容疑者のあごをつかんで無理に自白させるような厳しい尋問という印象から、このような呼び名がついたと言われています。事実関係を明らかにするために、容疑者に対し、鋭く的を射た質問を投げかけ、その発言の矛盾点や嘘を見抜いていく過程は、まさに緊迫した心理戦です。

熟練した尋問の専門家は、言葉の内容だけでなく、表情やしぐさ、声の調子といったわずかな変化も見逃しません。相手が少しでも動揺したり、不安な様子を見せたりする兆候があれば、そこを重点的に追及していきます。時には、沈黙を効果的に用いることで、相手の不安感を高め、真実を語らせようとすることもあります。尋問の場では、このような駆け引きが繰り広げられます。

しかしながら、あごとりは、決して高圧的な尋問を意味するものではありません。相手の人権を尊重し、法律で定められた適正な手続きを遵守することが極めて重要です。違法な方法を用いたり、自白を強要したりすることは決して許されません。真実を追求する過程においても、倫理的な一線を越えてはならないのです。尋問は、証拠に基づき、冷静かつ客観的に行われなければなりません。また、尋問を受ける側にも、黙秘権などの権利が保障されています。これらの権利を侵害することなく、適正な手続きの下で真実を解明することが、あごとりにおける重要な点です。

近年、盗聴器の性能向上や小型化に伴い、違法な盗聴による情報収集が問題となっています。盗聴によって得られた情報は、証拠としての価値がないばかりか、プライバシーの侵害にも繋がりかねません。探偵や警察官であっても、盗聴などの違法行為を行うことは許されず、厳しく罰せられます。適正な捜査に基づき、得られた証拠を元に尋問を行うことが、真実の解明へと繋がるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| あごとり | 警察官や探偵などが、取り調べの際に容疑者に対して行う尋問のことを指す俗語。緊迫した心理戦となる。 |

| 尋問の専門家の技術 | 言葉の内容だけでなく、表情やしぐさ、声の調子といったわずかな変化も見逃さない。沈黙を効果的に用いることもある。 |

| あごとりの注意点 | 高圧的な尋問ではなく、相手の人権を尊重し、法律で定められた適正な手続きを遵守することが重要。違法な方法や自白の強要は許されない。 |

| 尋問の原則 | 証拠に基づき、冷静かつ客観的に行われなければならない。尋問を受ける側には、黙秘権などの権利が保障されている。 |

| 盗聴の問題 | 違法な盗聴による情報収集は証拠としての価値がなく、プライバシーの侵害にも繋がるため、厳しく罰せられる。 |

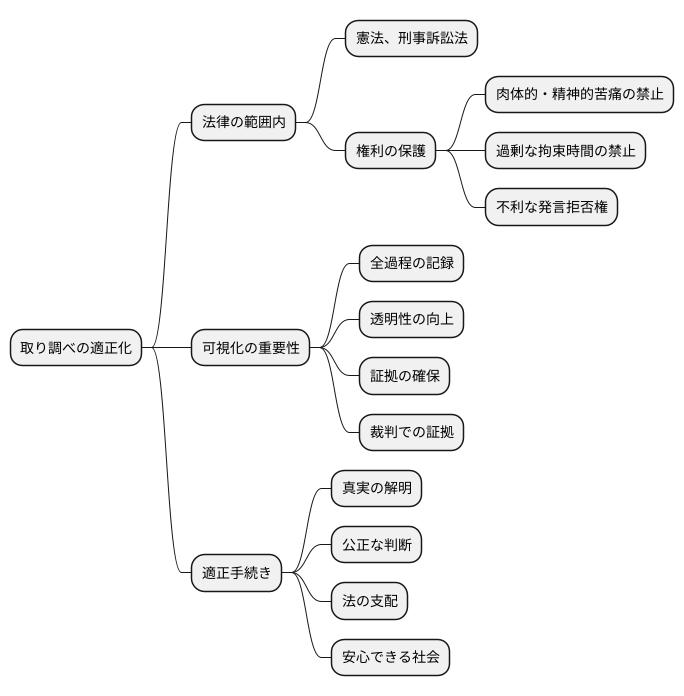

法律との関係

人が罪を犯したかどうかを明らかにする過程において、取り調べは欠かせない手段です。しかし、取り調べは、法律の定める範囲内で行われなければなりません。私たちの国の憲法や刑事訴訟法は、罪に問われている人たちの権利を守っており、不当な取り調べを厳しく禁じています。

例えば、肉体的、精神的な苦痛を与える行為はもちろんのこと、必要以上に長い時間続けられる取り調べや、十分な睡眠時間を与えないといった行為も法律違反です。また、取り調べを受けている人は、自分に不利になるような発言を拒否する権利を持っており、取り調べを行う側はこの権利を侵害することはできません。

近年、取り調べの様子を録音・録画する、いわゆる「可視化」が重要視されています。取り調べの全過程を記録に残すことで、手続きの透明性を高め、不当な取り調べが行われた場合の証拠を確保することができます。実際に、録音・録画された映像や音声は、裁判で重要な証拠として扱われるケースが増えています。

このように、取り調べの可視化は、罪に問われている人の権利を守ると同時に、適正な捜査の実現にも役立ちます。肉体的な苦痛を与える、脅迫するといった行為は、もちろん許されるものではありません。また、長時間の取り調べや睡眠不足に追い込むといった、一見すると暴力ではないような行為も、人の精神状態に大きな影響を与え、自白を強要することに繋がりかねません。

「適正な手続き」によって真実を明らかにし、公正な判断を下すことこそが、法の支配の根幹であり、私たちが安心して暮らせる社会を実現するために不可欠です。取り調べの可視化は、その実現に向けた重要な一歩と言えるでしょう。

盗聴との関連

盗聴は、犯罪捜査において重要な役割を持つ一方、個人の秘匿性を侵害する危険性もはらんでいるため、法律によって厳格に管理されています。まるで容疑者の息の根を止めるように、盗聴は決定的な証拠を掴む強力な手段となり得ます。容疑者の電話や会話、更には周囲の音などを盗み聞きすることで、犯罪の証拠を積み重ねたり、隠れた共犯者の存在を明るみに出したりすることが可能になります。

しかし、盗聴は個人の私生活を覗き見る行為であり、秘匿性を著しく侵害する可能性があるため、法律によって厳しく制限されています。捜査機関が盗聴を実施するには、裁判所の許可が不可欠です。裁判所は、盗聴の必要性と相当性を慎重に審査し、適法な範囲内でのみ許可を出します。許可を得ずに盗聴を行うことは違法行為であり、処罰の対象となります。

盗聴によって集められた証拠は、裁判で証拠として認められるためには、適法な手続きに則って取得されたものである必要があります。違法な盗聴によって得られた証拠は、証拠としての価値を認められない可能性が高く、裁判で採用されないこともあります。仮に違法な盗聴によって得られた証拠が採用されたとしても、その違法性を指摘され、判決に影響を及ぼす可能性も否定できません。

盗聴は犯罪捜査において強力な武器となりますが、その運用には細心の注意と慎重な判断が求められます。個人の秘匿性を尊重しつつ、適法な手続きを遵守することで、盗聴は犯罪の解決に大きく貢献することができます。しかし、その運用を誤れば、重大な人権侵害につながる危険性も孕んでいるため、関係者は常に倫理観と責任感を持って盗聴に取り組む必要があります。まさに諸刃の剣と言えるでしょう。

| 盗聴の性質 | 法的側面 | 証拠としての価値 |

|---|---|---|

| 犯罪捜査において重要な役割 個人の秘匿性を侵害する危険性 |

法律によって厳格に管理 捜査機関は裁判所の許可が必要 無許可の盗聴は違法行為 |

適法な手続きで取得された場合、証拠として認められる 違法に取得された場合、証拠能力なし |

探偵の役割

探偵とは、民間の調査機関として、人々の様々な問題解決を支援する役割を担っています。その仕事内容は多岐に渡り、例えば、家族や夫婦間の問題解決のための浮気調査や、企業間の取引における不正行為を明らかにするための企業調査などがあります。これらの調査活動の中で、探偵は時に、俗に言う「アゴとり」のような手法を用いることがあります。これは、関係者から必要な情報を聞き出すために、巧みに質問を繰り返したり、状況証拠を積み重ねていく手法です。まるで、少しずつ顎を突き上げていくような様子から、そのように呼ばれています。

しかし、探偵の仕事は決して自由なものではなく、法律の遵守は不可欠です。探偵業法という法律があり、この法律では探偵の業務内容や守秘義務などが細かく定められています。探偵はこの法律に従って業務を行わなければなりません。例えば、違法な盗聴器を使って情報を集めることは許されていませんし、依頼者から得た個人情報や企業秘密などを外部に漏らすことも禁じられています。もし、これらの法律に違反した場合、罰則が科せられる可能性もあります。

探偵は高い倫理観と法令遵守の意識を常に持って業務に取り組む必要があります。依頼者から信頼を得るためには、適法かつ公正な調査を行うことが何よりも重要です。また、探偵は調査によって得られた情報を分かりやすく整理し、依頼者に報告する能力も必要です。時には、裁判で証拠として採用されるような報告書を作成することもあります。そのため、探偵は調査能力だけでなく、報告書作成能力やコミュニケーション能力なども求められる、専門性の高い職業と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 探偵の役割 | 民間の調査機関として、人々の様々な問題解決を支援。例:浮気調査、企業調査 |

| 調査手法 | 聞き込み(アゴとり)、状況証拠の積み重ね |

| 法的規制 | 探偵業法の遵守(業務内容、守秘義務)、違法盗聴の禁止、個人情報保護 |

| 必要な資質 | 高い倫理観、法令遵守意識、調査能力、報告書作成能力、コミュニケーション能力 |

効果的な尋問

効果的な尋問とは、相手をただ責め立てることではなく、綿密な計画と巧みな話術によって真実を明らかにする技術です。尋問を始める前には、相手の人物像、背景、事件との関わりなどを詳しく調べ、どのような心理状態にあるのかを把握しておくことが重要です。

尋問の際には、相手の感情の動きに細心の注意を払う必要があります。恐怖や不安を抱えている相手には、穏やかな口調で話し、安心感を与えることが大切です。時には、相手の立場に立って共感の意を示すことで、信頼関係を築き、自発的な告白を促すこともあります。

反対に、自信に満ちていたり、嘘をついていると疑われる相手には、論理的な質問を繰り返し、矛盾点を明らかにする戦略が有効です。ただし、高圧的な態度や感情的な言葉は避け、あくまでも冷静に、客観的な証拠に基づいて指摘することが重要です。感情的に責め立てると、相手は心を閉ざし、防御的になってしまう可能性があります。

尋問は、まるでチェスのような駆け引きです。相手の反応を注意深く観察し、状況に応じて質問の内容や話し方を変えながら、真実へと導く必要があります。そのためには、高度な会話能力、鋭い洞察力、そして豊富な経験が不可欠です。熟練の尋問者は、まるで職人のように、様々な話術を巧みに使い分け、事件の真相を解き明かしていくのです。

| 尋問の準備 | 尋問のテクニック | 尋問の心構え |

|---|---|---|

| 相手の人物像、背景、事件との関わりなどを詳しく調べる。相手の心理状態を把握する。 | 相手の感情の動きに細心の注意を払う。恐怖や不安を抱えている相手には、穏やかな口調で話し、安心感を与える。相手の立場に立って共感の意を示し、信頼関係を築き、自発的な告白を促す。自信に満ちている、または嘘をついていると疑われる相手には、論理的な質問を繰り返し、矛盾点を明らかにする。高圧的な態度や感情的な言葉は避け、冷静に、客観的な証拠に基づいて指摘する。 | 相手の反応を注意深く観察し、状況に応じて質問の内容や話し方を変える。高度な会話能力、鋭い洞察力、豊富な経験が不可欠。 |

今後の展望

科学技術の進歩は、犯罪捜査における取り調べの方法にも大きな変化をもたらしています。かつては主に目撃証言や物的証拠、そして自白に頼っていた捜査も、今では様々な機器や技術を取り入れることで、より客観的な証拠に基づいたものへと変化しつつあります。嘘発見器として知られるポリグラフや、脳の活動を計測する脳波計などが、被疑者の生理的な反応を捉えることで供述の真偽を確かめるために用いられるようになってきています。これらの機器は、被疑者が嘘をついている際に現れる心拍数の変化や発汗、脳波の変化などを検知し、捜査官に重要な手がかりを提供します。

さらに、近年では人工知能、いわゆるAIの技術を活用した取り調べ支援システムの開発も進んでいます。膨大な過去の判例データや犯罪心理学の知見を学習したAIは、被疑者の供述内容や表情、しぐさなどを分析し、その信憑性を評価したり、効果的な質問を提案したりすることができます。これらの技術は、取り調べの精度を高め、無実の人を罪に陥れる冤罪を防ぐ上で大きな役割を果たす可能性を秘めています。

しかし、このような技術革新は同時に新たな問題も提起しています。脳波計を用いた取り調べは、被疑者の思考を強制的に読み取ることに繋がるのではないか、AIによる判断は本当に公平と言えるのか、といった倫理的な課題が議論されています。技術の進歩と人権保護のバランスをどう保つかは、今後の犯罪捜査における大きな課題となるでしょう。科学技術の恩恵を享受しつつ、被疑者の人権を尊重し、適正な手続きを遵守しながら、これらの技術を慎重かつ適切に活用していくことが求められます。

| 技術 | メリット | デメリット/課題 |

|---|---|---|

| ポリグラフ、脳波計 | 被疑者の生理的反応から供述の真偽を確かめる証拠を集める。 | 倫理的な問題(思考の強制的な読み取り) |

| AIを活用した取り調べ支援システム | 取り調べの精度向上、冤罪防止 | AIの判断の公平性、倫理的な課題 |